4P分析とは?競争力を伸ばすマーケティング戦略を解説

「新規顧客を増やしたいが、どんなマーケティング施策を打てばいいかわからない」という悩みを抱える企業は少なくありません。マーケティングにおいては、「よい商品」であることはもちろん、その魅力をどう顧客に伝えるか、価格や販売チャネルをどのように設定するかが重要です。

この記事では、こうした企業の課題解決に役立つ「4P分析」をご紹介します。マーケティング戦略の基本的なワークフレームである4P分析とはどのようなものかに加え、競争力を高めるための実践的なポイントまで解説していますので、効果的なマーケティング戦略を練り上げたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、クラウドサインでは顧客との取引プロセスを効率化させ、企業の競争力強化につながる方法を紹介している資料を無料でご提供しています。営業プロセスの効率化に興味のある方はぜひご活用ください。

「SFAだけではない営業プロセスの改善方法や事例」

無料ダウンロード

この資料では、営業の業務効率化に関心のある方に向けて、電子契約サービス「クラウドサイン」と営業業務支援ツールを連携する方法やそのメリットを解説しています。企業の競争力強化に取り組む方はぜひご活用ください。

ダウンロード(無料)4Pとは?

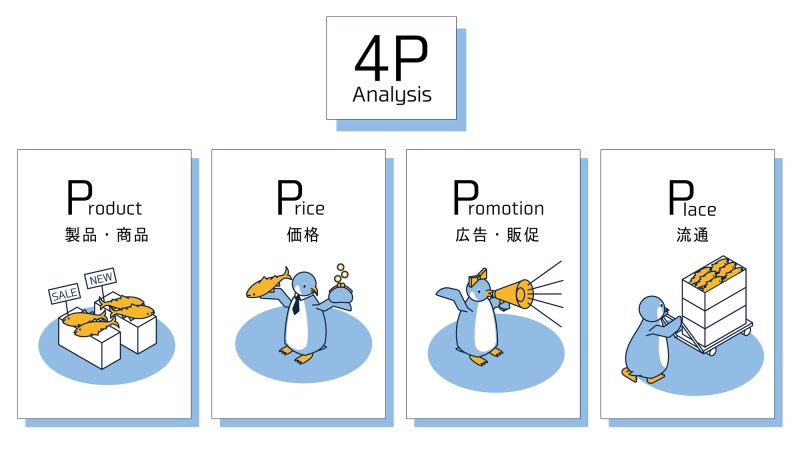

4Pとは、マーケティング戦略を構成する基本的な4つの要素「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「販促(Promotion)」を指す言葉で、それぞれの頭文字をとって「4P分析」と呼ばれています。

4P分析は、1960年代にアメリカの学者、「ジェローム・マッカーシー」(E. Jerome McCarthy)によって提唱されたあと、マーケティングの父、「フィリップ・コトラー」(Philip Kotler)によって広く普及・拡大しました。

マーケティングと聞くと販売促進活動だけがフォーカスされがちですが、4P分析では、4つの要素(製品・価格・流通・販促)をバランスよく統合し、効果の最大化を図ります。まずは、4P分析の各要素を分析していきましょう。

製品戦略(Product):市場ニーズに応える商品の設計

製品(Product)は、企業が市場に提供する「モノ」や「サービス」そのものを指します。有形の商品だけでなく、体験型のサービスやブランドイメージ、アフターサポートや保証など、「顧客が受け取る価値の総体」と捉えるのが一般的です。

製品戦略(Product)の分析ポイントは以下のとおりです。

・自社商品の強み・弱み

・ターゲット顧客のニーズ

・提供する付加価値(差別化要素)

上記3点を整理し、「自社の商品が顧客のどのような悩みをどのようにして解消するか」を明確にします。

Product(製品)は4P分析の中核です。4P分析における、他の要素を規定する基盤でもあり、「顧客が感じる価値を的確に捉えること」が効果的な経営戦略に欠かせません。

また、ターゲットを具体的に定義する「ペルソナ分析」と併用すれば、顧客のニーズに適う製品戦略を練ることができるでしょう。

価格戦略(Price):市場環境に合わせた価格設定

Price(価格)は、顧客が製品やサービスの価値に対して支払う対価です。製品の金額設定は、自社の収益だけでなく、顧客の購買意欲やブランドイメージも左右する重要な要素です。

価格戦略(Price)の分析ポイントは以下のとおりです。

・自社のコスト構造と利益確保の水準

・市場価格や競合他社との比較

・ターゲット顧客が感じる価値(知覚価値)とのバランス

上記3点を整理し、「どの価格帯なら顧客が納得し、かつ自社の競争力を維持できるか」を明確にします。価格は、戦略全体の方向性を定める要素であり、低価格路線か高付加価値路線かによって、流通や販促の設計も大きく変わります。

価格は顧客に製品への納得感や満足感を感じさせる説得材料です。差別化を図るためには、「安さ」だけでなく、「その価格なら買いたい」と思える付加価値や、「これがあったらいい」と感じさせる購入体験を提供できるかが重要です。

流通戦略(Place):効果的な流通チャネルの選定

流通(Place)は、製品やサービスを顧客に届けるための経路や仕組みです。店舗の立地、ECサイト、卸や代理店のネットワークに加え、物流や配送体制も含まれます。

流通戦略(Place)の分析ポイントは以下のとおりです。

・ターゲット顧客が購入したい場所やチャネル

・各チャネルの収益性やコスト構造

・顧客にとっての利便性(アクセス性や入手のしやすさ)

上記3点を整理し、「顧客が存在し、アクセスしやすい場所はどこか」を明確にします。

流通は、「顧客が欲しい時に、欲しい場所で入手できるか」を決定づける要素です。利便性を高める設計が、そのまま顧客満足度につながるでしょう。

加えて、独自のチャネル開拓やDXを活用したオンライン販売網の整備を進めれば、競合他社との差別化を実現できます。持続的な成長を実現するためには、「顧客にとっての利便性」と「自社の収益性の両立」が重要です。

販促戦略(Promotion):顧客を引き付けるための手法

販促(Promotion)は、製品やサービスの価値を顧客に伝え、購買行動につなげるための活動です。広告、SNS、イベント、PR、口コミ、キャンペーンなど、多様な手段を組み合わせて展開されます。

販促戦略(Promotion)の分析ポイントは以下のとおりです。

・ターゲット顧客に最適なチャネルの選定

・メッセージの一貫性と顧客体験との整合性

・施策ごとの費用対効果やエンゲージメント度合い

上記3点を整理し、「どのチャネルなら顧客に届き、共感を得られるか」を明確にしましょう。

販促は単なる宣伝ではなく、「顧客との関係構築の起点」となります。差別化を図るためには、機能的価値に加え、ブランドストーリーを感じさせ、顧客の心を掴む情報提供が必要です。そうすれば、「共感して選ばれるブランド」として育てることができます。

マーケティング戦略全体の中での4P分析の位置づけ

マーケティング戦略は、市場を調査し顧客を定義する段階から始まり、施策の実行と検証に至るまで一連のプロセスとして設計されます。このマーケティング戦略における4P分析は、抽象的な方向性を行動計画に落とし込み、戦略を具体化する重要な役割を担います。

ここでは、マーケティング戦略における、4Pの位置づけや特性に加え、関連するフレームワークとの関係を解説します。

4P分析の位置づけ

4P分析は、マーケティング戦略全体のプロセスにおいて「具体的な施策を設計する段階」に位置づけられます。

以下に示す典型的なマーケティングフローである「R-STP-MM-I-C」では「MM(マーケティングミックス)」に当てはまります。

[R]調査(Research)

↓

[STP]市場分割(Segmentation)・対象(Targeting)・立ち位置(Positioning)

↓

[MM]組み合わせ(Marketing Mix)

↓

[I]実行(Implementation)

↓

[C]管理(Control)

マーケティングミックスの役割は、STPで定めた顧客ターゲットや自社のポジショニングを、実際の行動計画に落とし込むことです。そのため、4Pは単なる理論や概念ではなく、戦略と実務を結びつけるための実践的なフレームワークといえます。

4Pをフレームワークとして活用し、製品開発や価格設定、販路開拓や販促活動といった具体施策を統合的に整理すれば、一貫性のあるマーケティング戦略を構築できるでしょう。

4P分析の特性

4Pの特性は、企業側の視点=「プロダクトアウト」をもつことです。企業にとって製品をどのように設計し、価格をどう設定し、どのチャネルで販売し、どう伝えるかは重要ですが、「売り手都合の戦略」になるリスクもあります。

これを補完するのが顧客側の視点、すなわち「マーケットイン」に基づく「4C分析(Customer Value, Cost, Convenience, Communication)」フレームワークです。

4Pが企業の論理を整理するフレームであるのに対し、4Cは顧客が実際に感じる価値や利便性を重視します。両者はそれぞれ対になっており、互いに組み合わせることで多面的な分析が可能です。企業と顧客双方にとって満足度の高いマーケティング設計ができれば、戦略の実効性は格段に高まります。

| 企業視点(プロダクトアウト) | 顧客視点(マーケットイン) | |

| Product(製品) | ⇔ | Customer Value(顧客価値) |

| Price(価格) | ⇔ | Cost(コスト) |

| >Place(流通) | ⇔ | Convenience(利便性) |

| Promotion(販促) | ⇔ | Communication(コミュニケーション) |

関連するフレームワーク

基本の4P分析に加え、4C分析のように関連するフレームワークを併用すれば、経営戦略に厚みが増します。たとえば、サービス業では、4Pに「人(People)」「サービスプロセス(Process)」「物理的証拠(Physical Evidence)」の3要素を加えた「7P分析」があります。

飲食店であれば、「スタッフのスキル」や「接客態度」、「予約から購入までのサービス提供の流れ」に加え、「店舗のデザイン」や「メニューの充実度」といった目や手に触れるものを合わせて分析すると、品質や顧客体験を強化できるでしょう。

そのほかにも、事業環境を捉える「3C分析」(顧客・競合・自社)や、「SWOT分析」(強み・弱み・機会・脅威の整理)なども有効です。これらのフレームワークを、相互に補完する形で併用すれば、環境分析から施策立案まで、一貫したマーケティングフローの構築が可能になるでしょう。

マーケティング戦略の成功事例から学ぶ4P

4P分析は、実際の企業活動にどのように活かされているのでしょうか。ここでは、4P分析の成功事例を紹介します。

- 事例1 スターバックス-体験価値で差別化する戦略

- 事例2 ユニクロ-機能性と価格のバランスで世界展開

事例1 スターバックス-体験価値で差別化する戦略

スターバックスは「コーヒーを売る店」ではなく、「サードプレイス」(家庭・職場に次ぐ居心地のよい場所)を提供するブランドとして成長しました。

・製品(Product)

高品質のコーヒーに加え、快適な空間、フレンドリーな接客、季節ごとの限定商品といった体験価値を重視しています。単なる飲料ではなく「時間と空間」を含めたサービス全体を商品として設計しているのが特徴です。

・価格(Price)

競合より高めに設定されていますが、顧客はコーヒー単価ではなく空間体験への対価として納得して支払います。この「プレミアム価格戦略」がブランドの一貫性を高めています。

・流通(Place)

都市部の駅前やオフィス街、ショッピングモールといった人の流れの多い場所に出店し、利便性とブランドの象徴性を両立しました。近年はアプリによるモバイルオーダーやデリバリーなど、デジタルチャネルとの融合も進めています。

・販促(Promotion)

大規模広告に頼らず、店舗体験を基点に口コミやSNSでの拡散を促進しました。さらに「#スタバ新作」など、SNSで自然発生的に話題化される仕組みをもち、ユーザー自身がブランドを広める存在となっています。

このようにスターバックスは、4Pを相互補完的に組み合わせています。商品単体だけで戦略を立てるのではなく、「体験価値」で差別化し、グローバルでの競争優位を築きました。

事例2 ユニクロ-機能性と価格のバランスで世界展開

ユニクロは「高品質な日常着を手ごろな価格で提供する」という明快なコンセプトで成長しました。

・製品(Product)

ヒートテックやエアリズムなど機能性素材を活用し、「シンプルで誰にでも合う服」を追求しました。流行を追うのではなく、長く使えるベーシックアイテムに焦点を当てることで、グローバル市場でも受け入れられる商品ラインを確立しました。

・価格(Price)

低価格戦略を取りながらも「安さ」ではなく「価値」を強調しました。品質と価格のバランスを最適化し、「この品質でこの価格なら買う価値がある」と顧客に感じさせるポジションを築いています。

・流通(Place)

大型店舗とオンラインストアを併用し、国内外で均質な購買体験を提供しました。世界各地に直営店を展開しつつ、ECの利便性を高めることでグローバル規模での流通網を整備しています。

・販促(Promotion)

TVCMやチラシ広告など従来型に加え、機能性を訴求するデジタルキャンペーンを展開しました。また、有名デザイナーとのコラボレーションによってブランドイメージを高め、多様な顧客層の獲得にも成功しています。

ユニクロは「高品質・低価格」というシンプルな価値提案を核に4Pを統合させることにより、世界共通のブランドポジションを築いた好例といえるでしょう。

まとめ

製品・価格・流通・販促という4つの視点を整理する4P分析を活用すれば、戦略の一貫性を保ちながら顧客に選ばれる仕組みを設計できます。市場環境や顧客ニーズは常に変化するため、一度4P分析を行ったあとも、成果の検証と改善を繰り返す「PDCA(Plan・Do・Check・Act)サイクル」が欠かせません。

近年は、MA(マーケティングオートメーション)ツールやCRM(顧客関係管理)の導入によって、顧客データを活用した効率的な施策実行が可能です。4P分析とデジタルツールを組み合わせて運用すれば、施策はより実践的かつ持続的なものとなるでしょう。

まずは、自社の商品を4Pの視点で1枚のシートに整理してみてください。そうすれば、これまで見えていなかった改善点が浮かび上がってくるでしょう。

なお、クラウドサインではデジタル化を推進するうえで欠かせないパートナー選定のポイントをまとめた「デジタル化入門ガイドド」を無料でご提供しています。

この資料では、

- デジタル化の5つのステップ

- 伴⾛⽀援の⼿厚さチェックリスト

などをご紹介しています。気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。

「電子契約から始めるデジタル化入門ガイド」

無料ダウンロード

「デジタルツールを使って業務を効率化したいけれど、ITに詳しい人が社内にいない」とお悩みではありませんか? この資料では、IT知識がなくてもできるデジタル化推進方法を5つのステップに分けてやさしく解説しています。「どのようにデジタル化を推進したらよいかわからない」とお悩みの企業ご担当者様はぜひご活用ください。

ダウンロード(無料)この記事を書いたライター

高桑清人

中小企業診断士

前職ではBPO企業にて12年間、業務設計・品質管理・人材マネジメントなどの管理業務に従事。独立後は中小企業の経営支援に携わり、新規事業の立ち上げや事業計画策定を伴走型で支援。学習塾講師として16年・1万時間超の授業経験もあり、「聴く・伝える・支える」現場感を大切に活動している。