中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選

「紙の書類が多くて情報が見つからない」

「文書の管理が属人化しており、特定の人しか文書を探し出すことができない」

このようにお悩みの企業の方は、ぜひ一度、ドキュメント管理方法を見直してみてはいかがでしょう。

この記事では、企業のペーパーレス化やDX推進を目指す方に向けて、ドキュメント管理の基本から中小企業特有の課題、その解決策となるツールの選び方、さらに国内で人気のツールを詳しく解説します。文書管理を効率化したい方はぜひ参考にしてください。

なお、この記事は、契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」の製品企画を担当する佐藤健太さんが監修しています。

無料ダウンロード

「会社全体でDXや業務改善を進めたいけれど、なかなかうまくいかない」と悩む経営者やDX推進担当者に向けて、DX推進が進まない原因や、取り組みのポイントをまとめた資料をご用意しています。DXに取り組みたい経営者や企業担当者の方はもちろん、企業全体の業務改善を推進したい方もぜひ参考にしてみてください。

ダウンロードする(無料)目次

ドキュメント管理(文書管理)とは?

ドキュメント管理とは、企業活動において発生するあらゆる文書(ドキュメント)を、効率的かつ体系的に「作成」「保存」「分類」「検索」「共有」「破棄」する一連の活動全般を指します。

ここでいう「文書」には、社内向けの会議資料や企画書、稟議書、メール、設計図面、画像データから契約書や請求書など、紙媒体・電子媒体を問わず、企業活動に関連するあらゆる情報が含まれます。

ドキュメント管理は単に書類やファイルを保存するだけではありません。ドキュメント管理の真の目的は、必要なときに必要な情報に素早くアクセスできるように整理し、誰もが安全に情報を利用できる環境を構築することにあります。

これにより、情報の散逸を防ぎ、業務の効率化、意思決定の迅速化、コンプライアンス遵守、そして企業の知的資産の有効活用を促進します。

かつては「文書管理」という言葉が主流でしたが、デジタル化の進展に伴い、紙だけでなく電子データを含む広範な情報を扱う「ドキュメント管理」という言葉が一般的に使われるようになりました。

ドキュメント管理は直接的な売上を生み出す業務ではないため後回しにされがちですが、長期的に見れば業務効率やリスク低減といった形で、「複利」のように効いてくる投資です。目の前の短期的な成果だけでなく、長期的な視点を持って人材や予算を投じることが大切です。(監修者、佐藤健太さん)

ドキュメント管理における課題

ドキュメント管理が適切に行なわれていないと、次のような問題が起きやすくなります。

それぞれ詳しくみていきましょう。

情報が散在し、必要な情報にアクセスできない

ドキュメント管理に関するルールが整備されていないと、紙の書類はキャビネットや書庫に、電子データは個人のパソコン、共有フォルダ、クラウドストレージ、SaaSなど、ドキュメントがさまざまな場所にバラバラに保存され、どこに何があるか分からなくなりがちです。

見積書は営業部門、請求書は経理部門といったように書類ごとに作成・管理する部門が異なり、保管するためのツールや場所が書類によってバラバラになってしまうのもよくあるケースです。

これにより、必要な情報を探すのに時間がかかったり、見つけられなかったりすることが頻繁に発生します。過去の資料が活用されず、同じような資料を再作成する二度手間が発生することもあります。

中小企業ではとくにデジタルに詳しい人材がおらず、どのツールがよいかわからない、導入したツールを使いこなせない、ツールを運用するための人員や予算が足りないといった問題が発生しやすいです。その結果、ドキュメント管理方法の改善が後回しになり、情報が散在してしまうことに繋がってしまいます。内部にIT人材がいない場合は、外部の専門家を頼ることで解決することも多いので、ぜひ頼っていただければと思います。(監修者、佐藤健太さん)

情報共有が属人化し、特定の人がいないと業務が進まなくなる

ドキュメント管理を全社横断で行なわれていないと、特定の個人や部門でしか情報の保存場所や内容が把握できず、その人が不在の場合や退職した場合に、業務が滞ったり情報が失われたりするリスクがあります。

情報共有が属人化してしまう背景には、書類を受け取った担当者の「目的意識の不足」も関係しています。自分が関わる書類について、誰が何のためにいつ、どのように利用するのかという意識を持つだけでも、書類が適切に管理されやすくなります。(監修者、佐藤健太さん)

スペースを圧迫しコストがかさむ

企業によっては、文書はすべて紙で保管するという運用パターンもあります。

最終的な保管が紙ベースで行なわれていると、保管スペースを必要とし、そのためのコスト(賃料、キャビネット代など)が発生します。また、書類の整理や廃棄にも人件費がかかります。

コンプライアンス対応が不足する

ドキュメント管理体制が整備されていない企業では、コンプライアンス対応が不足するリスクがあります。法律や規制(例:電子帳簿保存法、個人情報保護法など)に則った文書の保存期間、破棄ルールなどが遵守されていない可能性があり、その場合、法的リスクを抱えることになります。

たとえば、電子帳簿保存法では、2024年1月1日以降、電子的にやり取りした取引データは原則として、電子データのまま保存することが義務化されています。特別な事情がない限り、紙に出力して保存することは認められません。

この法律に違反すると、青色申告の承認を取り消されたり、会社法による100万円以下の過料(ルール違反によるペナルティとしてお金を支払うこと)が科せられたりする可能性もあります。

各企業には、ドキュメント管理に関するルールを見直し、適切な方法で情報を保存・管理することが求められています。

資料ダウンロード

この資料では、電子帳簿保存法改正のポイントや法遵守のコツをまとめています。2022年1月の改正は、企業のデジタルトランスフォーメーションを後押しする規制緩和要素が強い反面、規制強化要素もあり、対応には注意が必要です。気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。

ダウンロード(無料)ドキュメント管理のメリット

適切にドキュメント管理することで、上記のような課題を解決し、企業にさまざまなメリットをもたらします。代表的なものを5つご紹介します。

業務効率が向上する

適切にドキュメント管理することで、必要な文書を瞬時に見つけられるようになるため、資料探しに費やす時間が大幅に削減されます。

例えば、必要な書類を必要なタイミングでスピーディーに収集できるようになると、社内承認プロセスも迅速になります。

これにより、施策の実行スピードがアップしたり、本来の業務に集中できる時間が増えて従業員の生産性が向上したりする効果が期待できます。

ナレッジ共有が進む

企業にとって最も重要な資産のひとつは「知識(ナレッジ)」です。ドキュメント管理は、このナレッジを組織全体で共有し、活用するための強固な基盤となります。散在していた情報を一元的に管理することで、「この情報ならここを見ればわかる」という明確な場所が確立されます。

さらに、過去のプロジェクト資料、顧客とのやり取り、成功事例、失敗事例などを体系的に保存・共有することで、新入社員の教育や、ベテラン社員の持つノウハウの形式知化を促進します。これにより、属人化を解消し、組織全体の知識レベルを向上させることができます。

セキュリティ対策やコンプライアンスが強化される

ドキュメント管理を行なうことは、企業のセキュリティとコンプライアンスの強化にもつながります。

たとえば、文書ごとに閲覧・編集・削除などのアクセス権限を細かく設定することで、機密情報への不正アクセスを防ぎ、情報漏洩リスクを低減します。

さらに、いつ、誰が、どの文書にアクセスし、どのような操作を行ったかの履歴(ログ)を自動的に記録しておくと、万が一の事態が発生した場合の原因究明や、内部統制の強化に役立ちます。

ドキュメント管理ツールのなかでもとくにクラウド型サービスを利用すると、データがインターネット上に保存されるため、地震や火災などの災害時でもデータが失われるリスクを低減できます。これにより、事業継続計画(BCP)の一環としても機能します。

このほか、電子帳簿保存法など、文書の保管に関する法令に対応した機能を持つツールもあり、企業のコンプライアンス遵守につながり、法的なペナルティを受けるリスクを減らせます。適切な保存期間の設定や、検索要件への対応などが容易になるというメリットもあります。

ドキュメント管理の方法

ドキュメント管理には、主に「紙で管理する方法」と「電子データを管理する方法」の2種類が存在します。それぞれのメリット、デメリットを見ていきましょう。

紙で管理する方法

紙でドキュメント管理をする場合、ファイルボックスやバインダーなどを活用し、日付順、案件順、五十音順など、一定のルールに基づいて紙文書を整理・保管します。セキュリティを確保する際は、文書を保管するための専用スペースや家具を設け、施錠をします。

課題としては、紙文書の管理は、物理的なスペースを必要とし、検索に時間がかかる点にあります。この他にも、劣化・紛失のリスクがある、複数人での同時閲覧が難しい、テレワークでのアクセスが困難、といった課題も抱えています。

電子データを管理する方法

電子データの管理は、デジタル化が進む現代において主流となりつつある方法です。

電子データでドキュメント管理する場合、企業内のネットワーク上に共有フォルダを作成し、WordやExcelで作った文書ファイルを保存・共有します。

共有フォルダは、Google Drive、 Dropbox、 OneDriveなどのクラウド型ストレージサービスを利用することで、異なるパソコン、異なる場所からでもインターネット経由でデータを保存・共有することができます。

強力な検索機能、アクセス権限管理、バージョン管理、ワークフロー機能などが必要な場合は、ドキュメント管理システム(DMS)といって文書のライフサイクル管理(作成、保存、分類、検索、共有、破棄)に特化した専用のシステムを利用するケースもあります。

また、スケジュール管理やメール、掲示板などの機能に加えて、文書共有・管理機能を持つ「グループウエア」を利用している企業もあります。

電子データでドキュメント管理する際の課題としては、ファイル名やフォルダ名のルールが徹底されていないと検索性が低下したり、セキュリティ設定が不十分だと情報漏洩のリスクが生じたりする点が挙げられます。

そのため、単に電子化するだけでなく、管理体制を整えることや、書類の目的に合う適切なツールを導入することが重要です。

ドキュメント管理ツールの選び方・選定時の重要ポイント

ここからは、自社に最適なドキュメント管理ツールを選ぶための重要なポイントを解説します。ドキュメント管理ツールを選ぶポイントとして、次の4点が挙げられます。

詳しく見ていきましょう。

ユーザーインターフェースの使いやすさ

どれだけ高機能なツールであっても、使いにくければ従業員に十分に浸透しません。直感的で分かりやすいユーザーインターフェース(UI)は、導入成功の鍵となります。はじめて使う人でも迷わず操作できるか、視覚的に分かりやすいデザインかを確認しましょう。

企業によってはモバイル対応しているかどうか(スマートフォンやタブレットからでも快適にアクセス・操作できるか)も確認するとよいでしょう。

検索性の高さ

ドキュメント管理の最大の目的のひとつは、必要な情報を「素早く見つける」ことです。そのため、検索機能の充実度は非常に重要です。

文書検索機能としては次のような種類があります。

| 機能 | 説明 |

| 全文検索機能 | 文書の内容(テキストデータ)を対象にキーワード検索ができる機能は必須です。これにより、 ファイル名やフォルダ名だけでは探しきれない情報も発見できます。PDFなどの画像ファイル の場合、OCR(光学文字認識)機能でテキストデータに変換できるかどうかも確認しましょう。 |

| 属性検索/タグ検索 | 文書の種類、作成者、作成日時、更新日時、プロジェクト名などの「属性情報」や、自由に設 定できる「タグ」で絞り込み検索ができると、より効率的な検索が可能です。 |

| 複合検索 | 複数の条件(キーワードAND属性、タグAND日付など)を組みあわせて検索できるかどうかも 重要です。 |

| 検索結果の表示形式 | 検索結果が分かりやすく表示されるか、プレビュー機能があるかなども確認すると良いでしょ う |

とくに全文検索があると、ファイル名やフォルダ名の設定が統一されていなくても、ある程度、利便性を持たせることができます。

セキュリティ機能の充実

企業の機密情報や個人情報を取り扱うため、セキュリティ機能は最も重要な選定ポイントのひとつです。代表的なセキュリティ機能としては次のようなものが挙げられます。

| 代表的なセキュリティ機能 | 概要 |

| アクセス権限管理 | フォルダやファイル単位で、ユーザーやグループごとに「閲覧のみ」「編集可能」「ダウンロ ード不可」など、詳細なアクセス権限を設定できるかを確認します。 |

| ログ管理(監査ログ) | 誰が、いつ、どの文書にアクセスし、どのような操作(閲覧、編集、ダウンロード、削除 など)を行なったかを記録する機能は必須です。これにより、不正アクセスや情報漏洩が 発生した場合の原因究明が可能になります。 |

| 暗号化 | データが転送される際(通信時)と保存される際(保管時)に、適切に暗号化されている かを確認します。 |

| ウイルスチェック機能 | アップロードされるファイルがウイルスに感染していないか自動でチェックする機能があ ると安心です。 |

| 二段階認証/多要素認証 | ログイン時のセキュリティを強化するための二段階認証や多要素認証に対応しているか を確認しましょう。 |

| IPアドレス制限 | 特定のIPアドレスからのみアクセスを許可する機能があれば、外部からの不正アクセスリ スクを軽減できます。 |

| 災害対策/データバックアップ | システム障害や災害時にデータが失われないよう、データのバックアップ体制や冗長化の 仕組みが整っているか(とくにクラウドサービスの場合)確認が必要です。 |

他システムとの連携性

既存の業務システムや、今後導入を検討する可能性のあるシステムとの連携性は、業務効率をさらに向上させるために重要です。

まず、Word、 Excel、 PowerPointなどのOfficeファイルがプレビューできるか、オンラインで共同編集できるかなどは、日常業務の効率に直結します。

さらに、すでに利用しているグループウェア(例:Microsoft 365、 Google Workspace)や、CRM、SFA、経理システムなどのSaaSと連携できると、情報の二重入力の手間を省いたり、業務フローをシームレスにつなげたりできます。

すでにある紙の文書をデジタル化したい場合は、スキャンした紙文書を直接ツールに取り込める機能があると、ペーパーレス化を推進しやすくなります。

電子帳簿保存法への対応

ドキュメント管理ツールの選定時には、そのツールが「電子帳簿保存法へ対応しているかどうか」もチェックしましょう。

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を、紙ではなく電子データで保存することを認める法律です。すべての書類を対象とするわけではありませんが、とくに国税関係帳簿書類や電子取引データについては、保存方法が定められています。

電子帳簿保存法へ対応しているツールを選ぶことで、コンプライアンスが強化され、業務効率がアップするというメリットがあります。

自社に適したツールを選ぶための導入ステップ

ここでは、ドキュメント管理ツールの導入ステップをご紹介します。ドキュメント管理ツールは、ただ導入すればよいというものではありません。自社の現状と課題を正確に把握し、戦略的に選定を進めることが大切です。

1. 業務フローを整理する

まず、現状のドキュメントがどのように生成され、どのように共有され、どのように活用されているのか、具体的な業務フローを徹底的に整理することから始めましょう。

| 整理すべきポイント | 具体例 |

| どのような文書が存在するか | 契約書、請求書、稟議書、会議資料、顧客情報など、主要な文書の種類 を洗い出します。 |

| 誰が、いつ、どこで、 どのように文書を作成・利用しているか |

文書のライフサイクル(作成、承認、共有、保存、破棄)における関係者 とプロセスを可視化します。 |

| 課題はどこにあるか | 「この文書を探すのに時間がかかる」、「この承認プロセスがボトルネック になっている」など、具体的な課題と、それが業務に与えている影響を特 定します。 |

この整理を通じて、どのような機能が自社にとって必須であり、どのような機能があればさらに業務を効率化できるのかが明確に見えてきます。

いきなりすべての文書を対象にするのではなく、まずはスコープ(範囲)を絞ることがおすすめです。たとえば、法的に保存が義務付けられている書類(電子帳簿保存法の対象となる取引書類)など、ルールを守らないことで罰則が伴う重要な文書から着手することも一案です。(監修者、佐藤健太さん)

2. 課題や導入目的を明確にする

業務フローの整理で洗い出した課題をもとに、「なぜドキュメント管理ツールを導入するのか」という目的を明確にします。目的が曖昧だと、導入後に期待した効果が得られなかったり、従業員がツールを十分に活用しなかったりする原因となります。

【目的の例】

- 紙の文書保管コストを〇〇%削減する

- 情報検索にかかる時間を〇〇時間/月削減する

- 情報共有の属人化を解消し、業務引き継ぎの時間を〇〇%短縮する

- 最新の電子帳簿保存法に対応する

具体的な数値目標を設定することで、導入後の効果測定も容易になります。

3. 試し利用し、導入体制を構築する

課題や目的が明確になったら、候補となるツールを試し利用し、導入体制を構築しましょう。

ドキュメント管理は、特定の部署だけでなく、企業全体に関わる重要なプロジェクトです。そのため、導入には関係部門の密な協力が不可欠です。

もし可能であれば、経営層、IT部門、総務部門、各業務部門など、主要な関係者からなるプロジェクトチームを立ち上げて取り組みましょう。そして、各部門から業務をヒアリングしながら、それぞれの立場からの要望や懸念事項を洗い出し、ツールの要件定義に反映させます。

4. 導入後の運用ルール策定

導入後、誰がどのようにツールを利用し、文書を管理していくのか、具体的な運用ルールを策定します。

また、新しいツールの導入は、従業員にとって一時的な負担になることもあります。導入の目的やメリットを丁寧に説明し、利用方法に関するトレーニングを行なうなど、従業員の理解と協力を得るための取り組みが重要です。

このステップで最も重要なのは、プロジェクトを「主導する人」の存在です。とくに中小企業では日々の収益に直結する業務が優先されがちなので、できれば社長や経営層などトップダウンで推進することが効果的です。(監修者、佐藤健太さん)

国内で使われているおすすめのドキュメント管理ツール7選

ここからは、日本国内の中小企業を中心に、広く利用されている代表的なドキュメント管理ツールを7つ厳選してご紹介します。無料ツールから中小企業向け、そして大企業でも使われる汎用性の高いツールまで、それぞれの特徴を比較検討し、自社に最適な選択肢を見つけてください。

- Google Drive

- Dropbox Basic

- Microsoft 365 Basic

- DocuWorks(富士フイルムビジネスイノベーション)

- eValueシリーズ(OSK、大塚商会)

- Microsoft 365(日本マイクロソフト)

- Ridocシリーズ(リコー)

無料で使える文書管理ツール

まずは手軽に導入でき、基本的なドキュメント管理機能を備えている無料ツールをご紹介します。小規模なチームや、まずはドキュメント管理ツールの使い勝手を知りたい企業様におすすめです。

Google Drive

特徴 : Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用できる、Googleが提供するクラウドストレージサービスです。Googleドキュメント、スプレッドシート、スライドなどのGoogle Workspaceアプリケーションとシームレスに連携し、ファイルの作成・編集・共有・共同編集が非常にスムーズに行えます。バージョン管理機能も備わっており、変更履歴を追跡可能です。検索機能も優れており、ファイル名だけでなくファイルの内容まで検索可能です。ブラウザから手軽にアクセスでき、専用アプリを使えばパソコンやスマートフォンからも利用できます。

参考:公式サイト

Dropbox Basic

特徴 : クラウドストレージサービスの草分け的存在であり、そのシンプルさと使いやすさで世界中にユーザーを持ちます。パソコンやスマートフォン、タブレットなど、あらゆるデバイスからファイルを同期・共有できます。直感的なインターフェースで、ドラッグアンドドロップで簡単にファイルのアップロード・ダウンロードが可能です。共有リンクを発行して外部とのファイル共有も容易に行えますが、無料版では容量制限があるため、大量の文書管理には有料プランの検討が必要です。

参考:公式サイト

Microsoft 365 Basic

特徴 : Microsoftが提供するクラウドストレージサービスで、Microsoftアカウントがあれば無料で利用できます。Word、 Excel、 PowerPointなどのMicrosoft Officeアプリケーションとの連携が非常にスムーズで、Office Onlineを利用すればブラウザ上で共同編集も可能です。Windows OSとの親和性が高く、エクスプローラーに統合されるため、パソコン上のフォルダを操作する感覚でファイルを管理できます。Microsoft 365のサブスクリプションを契約すると、さらに多くの機能と大容量のストレージが利用できます。

参考:公式サイト

中小企業向けの文書管理ツール

中小企業がドキュメント管理ツールを選定する際には、使いやすさに加えてセキュリティやコンプライアンス強化、既存システムとの連携性といった点も重要になります。ここでは、これらの要素を考慮した中小企業におすすめのツールをご紹介します。

DocuWorks(富士フイルムビジネスイノベーション)

特徴 : 日本のビジネス現場で非常に高い知名度と導入実績を誇る電子文書ソフトウェアです。まるで紙の書類を扱うような直感的な操作感が最大の特徴で、専用の「DocuWorks Desk」という仮想の机上で文書を整理・編集できます。とくに、富士フイルムビジネスイノベーションの複合機との連携に優れており、スキャン文書の電子化や、文書の印刷出力がスムーズに行えます。中小企業だけでなく、大企業でも広く利用されています。

参考:公式サイト

eValueシリーズ(OSK、大塚商会)

特徴 : 「eValue」シリーズは、株式会社OSKが開発し、大塚商会などが提供する統合型グループウェアです。主要機能として、ワークフロー、ドキュメント管理、スケジューラ、コミュニケーションを網羅し、これらがシームレスに連携することで、企業の情報共有促進と業務効率化を支援します。RPA機能搭載やCADビューアオプション、充実したサポート体制が特徴で、オンプレミス版とクラウド版(eValue V Air)の多様な提供形態があります。JIIMA認証も取得済みです。

参考:公式サイト

Microsoft 365(日本マイクロソフト)

特徴 : Microsoft 365は、Word, Excel, PowerPointなどのOfficeアプリケーションに加えて、Outlook(メール)、Teams(チャット・ウェブ会議)、そして「SharePoint Online」や「OneDrive for Business」といった強力なドキュメント管理機能を含むクラウドサービスです。中小企業から大企業まで幅広く利用されており、とくにSharePoint Onlineは、チームサイト、ドキュメントライブラリ、リスト機能などを活用して、高度なドキュメント管理と情報共有基盤を構築できます。アクセス権限の細かな設定、バージョン管理、監査ログ、全文検索機能など、企業に必要なセキュリティと管理機能が充実しています。

既存のMicrosoft製品との連携が非常にスムーズなため、すでにOffice製品を利用している企業にとっては導入しやすく有力な選択肢となるでしょう。

参考:公式サイト

Ridocシリーズ(リコー)

特徴 : 株式会社リコーが提供するドキュメント管理ソリューションで、とくにリコー製複合機との連携に強みを持っています。なかでも「Ridoc Smart Navigator V2」は、複合機からスキャンした文書を簡単に電子化し、クラウド上で一元管理できるサービスです。文書の版管理機能、登録文書の全文検索、文書アーカイブ機能などを網羅しています。ブラウザ版と、専用ソフトウェアでの利用と、2つの操作環境から選べます。

紙文書の電子化を強力に推進したい中小企業にとって、複合機との連携のしやすさは大きなメリットとなります。また、セキュリティ機能も充実しており、閲覧権限設定、ダウンロード権限などのアクセス制限によって重要な文書を安全に管理できます。

参考:公式サイト

契約書などの重要な書類管理に「クラウドサイン」

この記事ではドキュメント管理の基礎から、その戦略的な重要性、そして自社に最適なツールを選ぶための具体的なポイント、さらには厳選されたおすすめのドキュメント管理ツール7選をご紹介いたしました。

紙文書の山に埋もれた情報や、散在する電子データに悩まされることなく、必要な情報にいつでも、どこからでもアクセスできる環境を構築することは、変化の激しい現代において企業の競争力を高める上で不可欠な取り組みです。

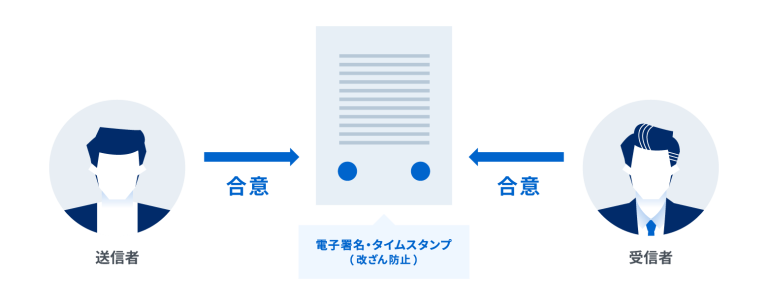

なお、契約書やサービス利用申込書、請求書など、取引先の署名・捺印が必要な重要書類には、「クラウドサイン」のような電子帳簿保存法に対応している電子契約サービスを使って締結・管理することもおすすめです。

電子契約とは、これまで紙の書類に署名・押印していたものを、デジタル文書に置き換えて締結できるサービスのことです。場所や時間にとらわれず、パソコンさえあればどこからでも書類の送信・締結ができるようになり、紙の文書と同等の法的効力を持たせて裁判の証拠とすることも可能です。

【電子契約のイメージ】

クラウドサインでは、はじめて電子契約を検討される方に向けた資料もご用意しています。

紙の書類や散財する電子データの管理を効率化したい企業のご担当者様は、重要書類を確実に管理するために電子契約を導入してみてはいかがでしょうか。

無料ダウンロード

【この記事の監修者】

弁護士ドットコム株式会社クラウドサイン事業本部PdM・Design部

決済領域や飲食業界のDX推進において、ITプロダクトによるお客様の支援に従事。現在はクラウドサインにて、電子帳簿保存法に対応した書類管理に関する製品企画を担当。取引業務・書類管理業務に関するお客様へのインタビューを通してニーズを深堀りし、運用実態や法令要件を踏まえた製品設計に落とし込む役割を担っている。

この記事を書いたライター

業務改善プラスジャーナル編集部

業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。