損益分岐点とは?重要性と計算方法をわかりやすく解説

企業の経営において、利益を確保するための重要な指標として「損益分岐点(そんえきぶんきてん)」があります。

損益分岐点の意味や計算方法を理解することで、どの程度の売上を確保すれば利益が出るのか、どのように費用を管理すればよいのか、どのように売上目標を設定したら良いのか、が明確になります。

この記事では、中小企業経営者や新規事業の立ち上げ担当者の方に向けて、損益分岐点の基本的な意味から、その計算方法、そして実際のビジネスへの応用方法までをわかりやすく解説します。ビジネスの強化に向けて、一緒に損益分岐点を学んでみましょう。

資料ダウンロード

この資料では、電子帳簿保存法改正のポイントや法遵守のコツをまとめています。2022年1月の改正は、企業のデジタルトランスフォーメーションを後押しする規制緩和要素が強い反面、規制強化要素もあり、対応には注意が必要です。気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。

ダウンロード(無料)損益分岐点とは何か?

ここでは、損益分岐点がどのような概念であり、ビジネスにおいてなぜ重要なのかを解説します。

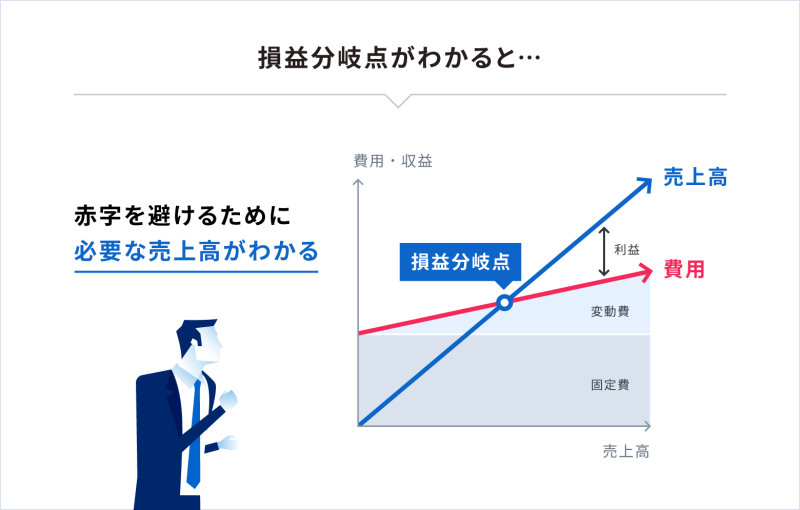

損益分岐点とは、事業の売上高と費用がちょうど同じ金額になり、利益がゼロとなる点を指します。企業が利益を上げるために必要な最低限の売上高を示す指標となります。

売上がこのラインを上回れば黒字、下回れば赤字となります。

損益分岐点を知っておくことで、闇雲に売り上げを伸ばすのではなく、「あといくら売り上げれば黒字になるのか」や「目標利益を達成するためにどれ位の売上高が必要か」を明確にし、具体的なアクションプランを考えることができるようになります。

【損益分岐点を学ぶことでわかること】

- どの程度の売上があれば赤字を避けられるのか

- 具体的な売上目標、販売目標をどの程度に設定すればよいのか

- 経営資源をどこに集中させるべきか

また、無駄なコストを削減し、効率的な経営を実現するためにどうしたらよいかを考える指針にもなります。たとえば、固定費と変動費のバランスを見直すことで、経営の安定化を図ることができます。

損益分岐点の計算前に知っておきたい「費用」の分類

損益分岐点を計算する前に、まずは「費用」の分類を理解しましょう。損益分岐点を計算する際、費用を正確に分類する必要があるためです。

費用は大きく分けて「変動費」と「固定費」に分類されるので、この見出しでは、「変動費」と「固定費」の基礎をわかりやすく解説します。

固定費とは

固定費とは売上の増減にかかわらず一定期間ごとに発生する費用のことを指します。たとえば、家賃や人件費、設備の減価償却費などが固定費に含まれます。固定費はどれだけ売上を上げても変わりません。

【固定費の例】

- 事務所や店舗の賃料

- 人件費

- 保険料

- 固定資産の償却費

- 広告宣伝費

ムダな固定費を削減することで、損益分岐点(利益がゼロになる売上高)を簡単に引き下げることができ、早期に利益を確保することができます。より少ない売上でも利益を出しやすい経営体質になり、安定的な黒字経営を目指すことができます。

また、固定費の削減は資金繰りの改善にもつながります。固定費の管理を徹底することで、より効率がよく、安定した経営を実現できるでしょう。

変動費とは

変動費とは製品やサービスの生産量や販売量に応じて変動する費用のことを指します。たとえば、製品を作るための原材料費や、販売に伴う送料などがこれに該当します。

【変動費の例】

- 原材料費

- 商品仕入高

- 外注費

- 運送費

- 販売手数料

- 加工費

- 梱包費

- 製造に必要な水道光熱費や現場の人件費など

売上が増えれば変動費も増え、逆に売上が減れば変動費も減少します。変動費が売上を上回ると、「売れば売るほど赤字」という状態に陥るため、適切な管理が不可欠です。

なお、どの費用が変動費に該当するかは、業種によって異なります。たとえば、人材派遣業における派遣スタッフの賃金は、売上に応じて変動するため「変動費」に分類されます。

資料ダウンロード

紙の契約と電子の契約をどのように管理すればいいのか、悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。クラウドサインでは、混在する紙・電子の契約書の理想的な一元管理方法を資料にまとめました。契約書の管理方法に悩んでいる方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロード(無料)損益分岐点の計算方法

ここから、損益分岐点の具体的な計算方法について解説します。

損益分岐点の計算式

損益分岐点の計算式は、固定費と変動費、そして販売価格をもとに計算します。具体的には、固定費を(販売価格から変動費を引いたもの)で割ることで求められます。この計算式を用いることで、どのくらいの売上が必要なのかが明確になります。

【損益分岐点の計算式】

損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ (1 - 変動費率)

なお、変動費率は次のように計算します。

【変動費率の計算式】

変動費率 = 変動費 ÷ 売上高

損益分岐点を計算する場合、まずは「変動費率」を算出し、それから「固定費 ÷ (1 - 変動費率)」という計算をするとよいでしょう。

具体的な計算例で学ぶ損益分岐点

具体的な計算例をみてみましょう。

たとえば、1ヶ月の売上高が150万円、固定費が50万円、変動費が60万円の場合、損益分岐点はどのように計算されるでしょうか。

【損益分岐点の計算例】

ステップ1:変動費率を計算する

変動費率

=変動費 ÷ 売上高

=60万円 ÷ 150万円

=0.4

ステップ2:損益分岐点を計算する

損益分岐点

=固定費 ÷ (1-変動費率)

=50万円 ÷ (1 - 0.4)

=50万円 ÷ (0.6)

≒83.3万円

→この場合の損益分岐点は月約83.3万円

今回の例だと、損益分岐点は約83.3万円だと計算できました。

つまり、1ヶ月の売上高が83.3万円を上回ると黒字、下回ると赤字となります。

ケーススタディ1:小売店の場合

小売店では、損益分岐点の計算は在庫管理や販売戦略に直結します。

まず、小売店の場合、主に次のような費用がかかります。

【小売店の費用の例】

| 固定費 | 変動費 |

|

|

小売店の場合、販売価格を設定する際に、これらの費用をカバーするだけでなく、利益を確保するための価格設定が求められます。損益分岐点を理解することで、適切な在庫管理と価格戦略が可能になります。

ケーススタディ2:サービス業の場合

サービス業では、損益分岐点は提供するサービスの価格設定や人件費の管理に影響します。

サービス業を営むうえでかかる費用としては主に次のような項目が考えられます。

【サービス業の費用の例】

| 固定費 | 変動費 |

|

|

サービス業の場合、顧客単価を上げるためのサービス向上策や効率的な人員配置が重要です。

損益分岐点を把握することで、サービスの価格設定やコスト管理がより効果的に行えます。

損益分岐点をビジネスに応用する方法

ここからは、損益分岐点をビジネスに応用する方法を解説します。

損益分岐点比率とは

損益分岐点比率は、売上高に対する損益分岐点の割合を示す指標です。損益分岐点比率が低いほど、企業は利益を上げやすく、経営が安定しているといえます。

【損益分岐点比率の評価】

| 評価 | 税理士コメント | |

| 60%未満 | SS | 90%以下であれば健全であり、80%以下が理想 80%以下:理想 90%以下:目標値 |

| 60〜80% | S | |

| 81〜90% | A | |

| 91〜100% | B | 黒字ではあるが、余裕のない状態(危険水域) |

| 101〜200% | C | 赤字の状態で、全体的な見直しが急務 |

| 200%以上 | D |

計算方法は、損益分岐点売上高を売上高で割ることで求められます。

【損益分岐点比率の求め方】

損益分岐点比率= 損益分岐点売上高 ÷ 売上高

たとえば、年間の売上高が1億円で、損益分岐点売上高が8,000万円の場合、損益分岐点比率は80%となります。この比率を下げるためには、固定費や変動費の削減が効果的です。

安全余裕率とは

安全余裕率は、実際の売上高が損益分岐点をどの程度上回っているかを示す指標です。安全余裕率が高いほど、売上が減少しても赤字に陥るリスクが低くなります。

【安全余裕率の目安】

| 評価 | 税理士コメント | |

| 30%以上 | SS | 安全な水準であり、20%以上が目標 |

| 20〜30% | S | |

| 10〜20% | A | 平均的な水準で、S以上が目標 |

| 0〜10% | B | 赤字までの余裕がなく、早急な対策が必要(危険水域) |

| 0%未満 | C | 赤字であり、全体的なに直しが急務 |

【安全余裕率の計算方法】

安全余裕率= (売上高 - 損益分岐点)÷ 売上高

たとえば、実際の売上高が1億円で損益分岐点が8,000万円の場合、安全余裕率は20%です。この指標を活用し、経営の安定性を高めましょう。

目標利益達成売上高とは

目標利益達成売上高とは、損益分岐点の考え方を応用し、企業が目標とする利益を達成するために必要な売上高を示す指標です。

利益目標を達成するために、どれだけの売上を上げる必要があるのか具体的に把握することができ、売上目標を設定しやすくなります。

計算方法は次の通りです、

【目標利益達成売上高】

目標利益売上高 =(固定費 + 目標利益)÷(1 - 変動費率)

たとえば、固定費が5,000万円、目標利益が2,000万円、変動費率が60%の場合、目標利益達成売上高は1億7,500万円となります。

損益分岐点を理解し、ビジネスを強化しよう

ここからは、損益分岐点を理解した上で、経営を改善するための具体的な方法を解説します。

固定費の削減

固定費を削減する具体的な方法としては、次のようなものが考えられます。

- より賃料の低い店舗やオフィスへ引っ越す

- 大家さんに家賃交渉する

- 従業員の給与を見直す

- 効率的な人員配置をする

- 業務を効率化し、間接的に人件費や固定費を削減する

- テレワークを導入し家賃や光熱費を削減する

- 保険を見直す

- 不採算事業を縮小する

なお、安易な人件費カットは従業員のモチベーション低下や製品・サービスの品質低下につながる可能性があるため注意が必要です。業務効率化などを通じた無理のないコスト削減を目指しましょう。

変動費の削減

変動費の削減としては次のような方法が考えられます。

- 仕入れ単価の引き下げ

- 仕入れ業者の変更

- 売上にあまり貢献していない変動費の削減

- 生産工程の見直し

- 使用する原材料の効率化

- 現場の業務効率化

- 利益率の高い商品の売上を上げる

変動費は、売上に応じて変動する費用であり、これを削減することも利益向上に寄与します。

ただし、安易な単価引き下げ・仕入れ先の見直しは製品やサービスの品質低下を招き、顧客離れにつながる可能性もあるため慎重に検討しましょう。

デジタル技術を活用した生産管理の最適化や、現場の業務効率化などにより、無駄を省き、効率的な生産体制を築くことも検討しましょう。

資料ダウンロード

この資料では、「契約書類・事務のデジタル化」からDXをスタートし、コスト削減を成功させた方法について、実際の企業の事例を交えて紹介しています。原材料価格の高騰や人手不足にお悩みの企業様はぜひ参考にしてみてください。

ダウンロード(無料)売上の増加

売上の増加は、損益分岐点を超えるための最も直接的な方法です。具体的な方法としては次のようなものが考えられます。

- 商品やサービスの単価を値上げする

- 新規顧客を開拓する

- リピーターを増やす

- 収益率の高い商品や事業にリソースを集中する

- 「目標利益達成売上高」を計算し、適切な売上目標を設定する

- 販促・集客アプリを活用する

売上高をあげるには、新しい顧客層の開拓や既存顧客のリピート率向上を目指すことが重要です。たとえば、デジタルマーケティングを活用したターゲット層へのアプローチや、顧客満足度を高めるサービス改善が考えられます。

また、商品やサービスの付加価値を高めることで、価格競争に巻き込まれずに売上を伸ばすこともできます。

まとめ

日々の経営・事業運営において「どれくらいの売上を出せば黒字になるのか」「赤字を避けるためにどこに手を打つべきか」といった疑問を抱えることがあるでしょう。これらの課題を解決するために、「損益分岐点」という概念が役立つことを説明してきました。

損益分岐点を理解することで、企業がどの程度の売上を達成すれば利益が出るのかを明確に把握でき、経営判断がしやすくなります。

まずは自社の損益分岐点を計算し、経営戦略に活かしてみてください。そして、より一層のビジネスの強化を目指しましょう。

無料ダウンロード

「会社全体でDXや業務改善を進めたいけれど、なかなかうまくいかない」と悩む経営者やDX推進担当者に向けて、DX推進が進まない原因や、取り組みのポイントをまとめた資料をご用意しています。DXに取り組みたい経営者や企業担当者の方はもちろん、企業全体の業務改善を推進したい方もぜひ参考にしてみてください。

ダウンロードする(無料)この記事の監修者

末永寛

税理士

一般企業における経理事務を約25年経験した後、税理士事務所開業。フリーランス・中小企業向けの税務業務の他に、「相続税」分野を強みとし、相続や中小企業の事業承継(後継者問題)について、相談に応じたり、セミナーを開催したりするほか、金融機関の勉強会やハウスメーカー主催の相続情報や相続対策の講演なども行っている。

この記事を書いたライター

業務改善プラスジャーナル編集部

業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。

こちらも合わせて読む

-

デジタル用語集

ASPとは?SaaSとの違い、利用するメリット・デメリットを解説します

DX業務効率化 -

経営・新規事業に役立つ知識

レベニューシェア活用のメリット&デメリットとは?

-

経営・新規事業に役立つ知識

ベンチマークとは?初心者向けに徹底解説します

新規事業マーケティング -

業務改善に役立つシステム・ツール

中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選

ペーパーレス化DX業務効率化 -

業務改善の進め方

全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説

業務効率化プロジェクトマネジメント -

業務改善の基礎

ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説

ペーパーレス化DX -

業務改善に役立つシステム・ツール

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説

ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -

業務改善の基礎

業務効率化とは? 生産性アップの秘訣

業務効率化 -

業務改善の基礎

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説

DX -

デジタル用語集

API連携とは?仕組みや事例、導入のメリットなどを徹底解説

DX業務効率化API連携 -

業務改善に役立つシステム・ツール

業務効率化におすすめのツール13選 導入のメリットや利用例を紹介

業務効率化 -

業務改善の進め方

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント

業務効率化RPA