社内SNSツールのおすすめ5選 導入メリットや注意点も徹底解説

働き方が多様化する現代、社内の情報共有やコミュニケーションは多くの企業にとって課題です。社内の連携不足や情報の断絶、意思決定の遅れに伴う業務効率の低下が顕在化している企業も少なくありません。

この記事では、「社内SNS」がこうした課題に対してどのように役立つかを解説します。導入する際の注意点や、ツール選びのポイントも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

資料ダウンロード

紙の契約と電子の契約をどのように管理すればいいのか、悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。クラウドサインでは、混在する紙・電子の契約書の理想的な一元管理方法を資料にまとめました。契約書の管理方法に悩んでいる方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロード(無料)目次

社内SNSとは?

「社内SNS」とは、従業員同士がオンライン上でメッセージや情報をやり取りできる、ビジネス用の「ソーシャルネットワークサービス」です。メールや電話よりもすばやく情報交換ができ、業務効率の向上やチーム連携の強化が期待できます。

近年では、モバイルアプリも充実しているため、外出先や在宅勤務中でも、オフィスにいるのと変わらない、スムーズなやり取りが可能です。たとえば、会議資料や報告書の共有、意思決定の記録、承認フローも含め、一連のプロセスを社内SNS上で完結する仕組みを構築している企業も少なくありません。

社内SNSの普及率

社内SNSの導入率は、国内外を問わず着実に高まっています。

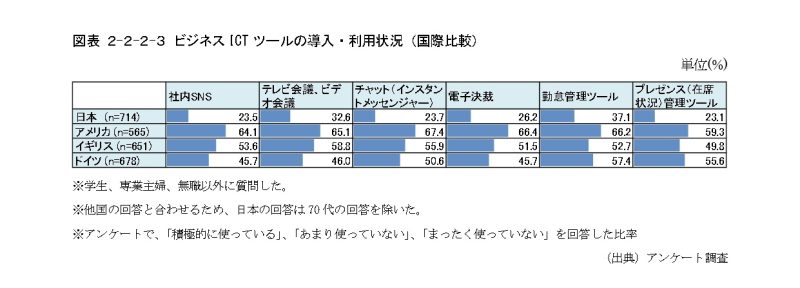

少し古いですが、2018年に総務省が発表した調査研究によると、日本における社内SNSの普及率は、23.5%でした。

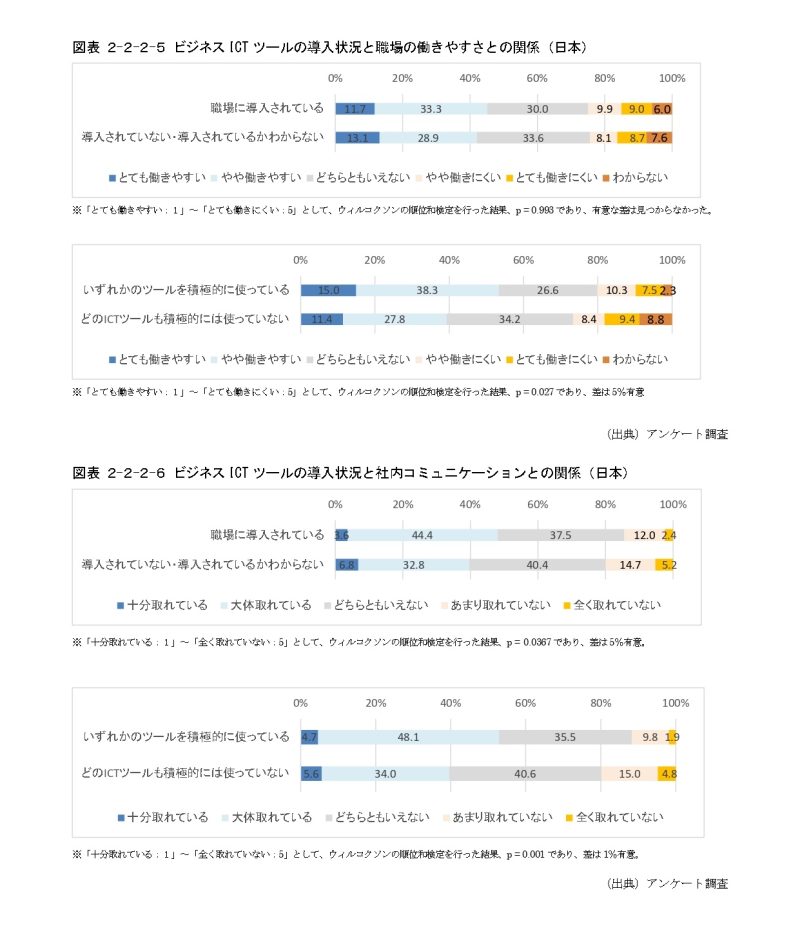

これは、アメリカ(64.1%)、やイギリス(53.6%)、ドイツ(45.7%)にくらべると低いです。ただし、同調査では、社内SNSを含むビジネス向けの業務改善ツールが職場の働きやすさ向上やコミュニケーションの活性化につながることも明らかになっています。

近年、ビジネスチャットの国内市場は確実に成長し続けています。独立系ITコンサルティング・調査会社である株式会社アイ・ティ・アールの調査によると、2023年度の国内ビジネスチャット市場は売上金額で266億5,000万円と前年度比16.8%増となりました。同社は2024年度はさらに19.7%増を予想しています。(出典:ITRプレスリリース「ITRがビジネスチャット市場規模推移および予測を発表」 株式会社アイ・ティ・アール、2024年12月17日)

国内では、IT業界やスタートアップを中心にいち早く導入が進み、その後も製造業やサービス業、大手企業に社内SNSの導入が進んでいます。

テレワークを導入している企業では、社内SNSも併用している企業も多く、今後も社内SNSの利用率は高まっていくと予測されます。特にチャットツール型の社内SNSは、メール文化が根強い日本においても導入しやすく、若年層を中心に利用が定着しつつあるようです。

社内SNSが普及している背景

社内SNSの普及を後押ししたのが、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、新型コロナウイルス感染症拡大によるリモートワークの普及です。従来のメールや紙文書では、業務スピードの向上に限界があり、リアルタイム性や検索性、共有性の高さを兼ね備えたツールが求められてきました。

また、SNSネイティブ世代の若手社員は、チャットやタイムライン形式でのやり取り、スタンプによる感情表現に慣れているため、社内SNSを自然に使えます。SNSに不慣れな世代も、スマートフォンやタブレットの普及により、導入ハードルは低くなっているといえるでしょう。

このように、社会全体が非対面コミュニケーションを前提とする方向へシフトしたため、社内SNSは、その存在価値を一気に高めました。

社内SNS導入の具体的メリット

ここからは、社内SNS導入によるメリットを具体的に解説していきます。

多様な働き方への対応

社内SNSでコミュニケーションを取れるようになることで、在宅勤務や時差出勤、フレックスタイム制など、社員が異なる場所・時間帯で働く環境においてもリアルタイムで連絡が取りやすくなります。

スマートフォンがあれば、出張先からの進捗報告や、現場の写真共有も容易になるため、物理的距離や時間を最小限に抑えた柔軟な働き方が実現可能です。

さらに、業務の重要度や緊急度に応じた連絡方法の使い分けも容易になるため、より迅速な対応ができるでしょう。

コミュニケーション円滑化によるチーム力強化

社内SNSのチャットやスレッドといった機能をを活用することで、部署や拠点を超えた情報交換や雑談の機会が増え、コミュニケーションが円滑になります。なにげない日常の共有や、ちょっとした相談もできるため、従業員同士の信頼関係が築きやすくなります。

信頼関係が強くなれば、意思決定が早まり、共同作業の質も向上するでしょう。また、コミュニケーションの履歴が残るため、後から状況を振り返りやすく、判断の透明性も確保されます。

業務効率の向上と情報共有の迅速化

ファイル共有やタスク管理機能がある社内SNSであれば、必要な情報をすばやく見つけられるようになり、業務効率化にも期待できます。

全員が同じ場所で最新の資料を確認できるため、情報の行き違いや重複作業も減ります。過去のやり取りや添付ファイルも検索できるため、業務の属人化を防ぐ効果も期待できます。

ナレッジやノウハウの蓄積

新入社員や異動してきたばかりの社員でも、過去の会話や資料、共有ファイルを参照できるため、短期間のキャッチアップが可能になります。また、特定の業務に関するノウハウも、社内全体で共有すれば、属人化の防止につながります。

社内SNSを「知識のデータベース」として活用すれば、同じ質問や手順確認を繰り返さずに済むため、生産性の向上が期待できるでしょう。

無料ダウンロード

「会社全体でDXや業務改善を進めたいけれど、なかなかうまくいかない」と悩む経営者やDX推進担当者に向けて、DX推進が進まない原因や、取り組みのポイントをまとめた資料をご用意しています。DXに取り組みたい経営者や企業担当者の方はもちろん、企業全体の業務改善を推進したい方もぜひ参考にしてみてください。

ダウンロードする(無料)社内SNS導入のデメリット・注意点

ここからは、社内SNSを導入する際に注意したい、コストや情報管理におけるデメリットを解説します。

コストがかかる

ほとんどの社内SNSは、ユーザー数に応じた課金体系を採用しているため、利用人数に比例してランニングコストが膨らみます。場合によっては、年間の運用費用が数百万円規模になることもあります。

さらに、既存の社内システムや業務アプリと連携した場合、追加の開発費や設定費用が必要になるケースもあります。

ツールを導入する際は、必要な機能とコストのバランスをしっかり見極めましょう。

情報過多によるストレスのリスク

社内SNSは便利な反面、通知やメッセージを大量に受け取ることになります。特に、複数のプロジェクトや部署にまたがって活動する社員は、一日のメッセージ数が100以上になることも珍しくありません。

常に通知が来ると、集中力が削がれ、仕事の効率低下や精神的な疲弊を招く可能性があるため注意が必要です。

こうしたリスクを避けるためには、チャンネルやグループを上手に使い分け、情報の優先度や種類ごとに投稿先を整理するルール作りが欠かせません。

また、通知設定のカスタマイズやサイレント時間の導入など、社員自身が情報の受け取り方をコントロールできる環境整備も必要です。

普及・定着に時間がかかる

長年、メールや電話に慣れた社員にとっては、新しいツールの操作や文化への適応に時間がかかる可能性があります。結果として、一部の社員しか利用せず、情報共有の分断が逆に深まる恐れもあります。

定着を図るには、導入初期にしっかりとした研修を行い、簡単な活用事例や操作マニュアルを提供することが有効です。また、管理職や経営層が積極的に利用し、率先して投稿・反応を行うことで、社員全体への波及効果が期待できます。

運用初期の段階で成功体験を共有することも、利用促進の大きな後押しになります。

セキュリティのリスク

社内SNSは外部からのアクセスやモバイル端末からの利用も想定されるため、情報漏洩のリスク管理が欠かせません。不正アクセスやアカウント乗っ取り、送信先の誤りによる情報漏洩など、潜在的なリスクは多岐にわたります。

そのため、二要素認証の導入や通信の暗号化、アクセス権限の細分化など、ツール自体のセキュリティ機能を確認することが重要です。加えて、利用者側のセキュリティ意識を高めるための教育やガイドラインの整備も並行して行う必要があります。

特に、退職者や異動者のアカウントは管理を徹底し、不要なアクセス権限を放置しない運用体制を構築しておきましょう。

無料ダウンロード

DXが進む現代において、「契約DX」の重要性はますます増しています。従来の紙の書面を電子化することで、コスト削減や取引のスピードアップなどさまざまな恩恵を受けられるためです。この資料では、契約DXの課題とその解決策を紹介しているので、業務改善に取り組む企業様はぜひ参考にしてみてください。

ダウンロード(無料)社内SNSツール選びのポイント

社内SNSは、自社の業務形態やセキュリティ要件、従業員のITスキルレベルなど、多角的な視点を持って選ぶ必要があります。以下の観点は特に重要です。

必要な機能の有無

業務に必要な機能(メッセージ機能、ファイル共有、ビデオ会議、タスク管理、外部連携など)と、不要な機能を明確にし、シンプルさと機能性のバランスを重視して選びましょう。

導入後に追加機能を拡張できるサービスを選ぶことで、初期段階での過剰投資を避けられます。

使いやすさ

社内SNSは多くの従業員が日常的に利用するツールであるため、直感的で分かりやすい操作画面であることが重要です。さらに、普段使うデバイス(パソコン・スマホ・タブレットなど)で快適に使えるかも確認しましょう。

社員に試しに使ってもらい、使いやすさを確認してもらうとよいでしょう。操作に迷う場面が多いと定着率が下がるため、試用段階でのフィードバックは欠かせません。

セキュリティ対策の強度

社内SNSでは機密情報や個人情報が扱われるため、暗号化通信、ログ監査、権限管理、多要素認証など、情報保護の機能が整っているかを必ず確認しましょう。特に機密情報を扱う部署では、保護機能の優先度が高くなります。セキュリティ認証(ISOやISMSなど)の取得は、安心材料のひとつです。

他ツールとの連携性

既存の業務アプリやクラウドストレージ、カレンダー、プロジェクト管理ツールとの連携ができると、大幅な業務効率の改善が期待できます。

連携機能が充実しているかどうか、APIやプラグインがあるかどうかを確認しましょう。連携性の高さは、将来的な業務プロセスの自動化にもつながります。

国内でよく使われている社内SNSツール5選

ここからは、国内社内SNSとして定番のツールを5つご紹介します。

【社内SNSツール5選】

| ツール名 | 特徴 |

| Microsoft Teams | Office製品との親和性が高く、ビデオ会議、共同編集、チャット、ファイル共有を統合管理できる。 大規模組織から中小企業まで幅広く対応。 |

| Google Chat | Google Workspaceに最適化されており、GmailやGoogle Driveと連携する。Google Meetと組み合 わせてオンライン会議も可能。 |

| LINE WORKS | LINEの使いやすさをビジネスに適用し、モバイル利用に強い。LINEユーザーが多い企業や現場職 や外回りの多い業種に適している。 |

| ChatWork | シンプルで分かりやすい操作画面が特徴で、中小企業や特定プロジェクトでの利用に適している。 日本語サポートが充実。 |

| Slack | 豊富な外部サービス連携とカスタマイズ性に優れている。IT系企業やスタートアップで広く利用 され、業務自動化や情報集約に強い。 |

Microsoft Teams

画像引用元:Microsoft Teams公式

Office製品との高い親和性を持ち、ビデオ会議や共同編集、チャット、ファイル共有まで一元管理できる統合型プラットフォームです。大規模組織から中小企業まで幅広く導入されており、企業の規模に応じた柔軟なプランも用意されています。

公式サイト:Microsoft Teams

Google Chat

画像引用元:Google Chat公式

Google Workspace利用企業に最適化され、GmailやGoogle Driveとシームレスに連携可能です。Google Meetとの組み合わせでオンライン会議もスムーズに実施できます。

公式サイト:Google Chat

LINE WORKS

画像引用元:LINE WORKS公式

LINEの使いやすさをそのままビジネスに適用し、モバイル利用に強みを持ったアプリです。既存のLINEユーザーが多い企業では導入ハードルが低く、現場職や外回りの多い業種に向いているでしょう。

公式サイト:LINE WORKS

ChatWork

画像引用元:ChatWork公式

シンプルで分かりやすい操作画面が特徴で、中小企業や特定プロジェクト単位での利用に適しています。日本語でのサポートが充実しており、ITリテラシーの幅が広い職場でも導入しやすい点が魅力です。

公式サイト:ChatWork

Slack

画像引用元:slack公式

豊富な外部サービス連携とカスタマイズ性に優れ、IT系企業やスタートアップで広く利用されています。多言語対応や豊富なボット機能による業務の自動化や情報集約に優れている点が特徴的です。

公式サイト:slack

社内SNS導入を成功させるためのポイント・注意点

社内SNSを効果的に運用するためには、以下の4点が特に重要です。

導入目的を明確にしておく

「情報共有の迅速化」「部門間の連携強化」など、具体的な目的を明確に設定しておきましょう。利用目的がはっきりしていれば、機能選定や運用方針のブレを防ぎ、活用効果も高まります。

運用ルールを策定する

投稿内容の分類、チャンネルの用途、返信期限や既読確認の方法など、情報の整理と効率化を目的としたルールを事前に設定します。ルールは導入後も状況に応じて見直し、柔軟にアップデートしていくことが大切です。

経営層や管理職が積極的に参加する

上層部が率先して利用すれば、社内文化としての定着が早まります。経営層が積極的に発信すれば、社員の利用意欲が高まるでしょう。会議の補足や方針共有もSNS上で行えば、透明性も向上します。

プライバシーとセキュリティの確保

個人情報や機密情報の取り扱いについて明確なガイドラインを設け、適切なセキュリティ設定を施します。アクセス制限や監査ログの活用により、情報の追跡性を確保することも重要です。

まとめ

社内SNSは、組織全体の情報共有とコミュニケーションを支える強力な基盤です。適切なツールを選定し、利用目的に沿った運用ルールを整備すれば、業務効率化やチーム力強化、ナレッジ共有など、多くの効果が期待できます。

社内SNSを課題解決や目標達成に直結する形で活用し、社内全体で活用できれば、企業の競争力を高められるでしょう。加えて、運用を通じて得られた改善点を反映し続ければ、その価値は長期的に高まり、組織全体の成長を後押しします。

無料ダウンロード

「ペーパーレス化が進まない」「関係法令対応やコストが課題」と諦めていませんか?この資料は、紙の契約業務による間接コストやリードタイムの課題を解決し、クラウドサインで障壁をすべてクリアする方法を解説。契約業務を効率化し、導入後すぐに効果を実感できる具体的なステップを紹介します。紙の契約書業務の手間やコストにお悩みの方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。

ダウンロード(無料)この記事を書いたライター

橋爪兼続

ライトハウスコンサルタント代表

2013年海上保安大学校本科第Ⅲ群(情報通信課程)卒業。巡視船主任通信士を歴任し、退職後、大手私鉄の鉄道運行の基幹システムの保守に従事。一般社団法人情報処理安全確保支援士会の前身団体である情報処理安全確保支援士会の発起人。情報処理安全確保支援士(第000049号)。

こちらも合わせて読む

-

業務改善に役立つシステム・ツール

IT資産管理ツール 完全ガイド DX時代の選定基準と厳選9選

DX業務効率化 -

業務改善に役立つシステム・ツール

【初心者向け】誰でも簡単に使えるマニュアル作成ツール4選

ペーパーレス化DX業務効率化 -

インタビュー

中小企業で全体最適を成功させるコツとは?部分最適に陥ってしまう要因と解決策

ペーパーレス化DX業務効率化プロジェクトマネジメント -

業務改善に役立つシステム・ツール

中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選

ペーパーレス化DX業務効率化 -

業務改善の進め方

全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説

業務効率化プロジェクトマネジメント -

業務改善の基礎

ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説

ペーパーレス化DX -

業務改善に役立つシステム・ツール

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説

ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -

業務改善の基礎

ペーパーレス化とは?メリットと実施までの具体的なステップを解説

ペーパーレス化DX -

業務改善の基礎

業務効率化とは? 生産性アップの秘訣

業務効率化 -

業務改善の進め方

DXに欠かせない一元管理とは?メリットや利用時のポイントを解説

DX業務効率化プロジェクトマネジメント -

業務改善に役立つシステム・ツール

業務効率化におすすめのツール13選 導入のメリットや利用例を紹介

業務効率化