建設業の後藤組がDXの自走を可能にした「頑張らなくていい」の哲学

東北地方を中心に土木・建設事業を手がける後藤組は、2026年に創業100年を迎える山形県の老舗企業。同社はいまだアナログな業務の多い建設業界のなかで、率先してデジタル化を推進し、DX推進の中堅・中小企業の優良事例を表彰する経済産業省の「DXセレクション 2025」で最高賞のグランプリに選ばれました。

同社は「全員DX」というテーマを掲げ、ノーコードツールのkintoneで全社員が自らアプリを作ることで、生産性や業務効率の劇的な向上を果たしたといいます。

しかしながら、最初からDXが順調に進んだわけではありません。社内の反発は少なからずあり、軌道に乗ったのは取り組み開始から1年半ほどたった頃。

この記事では後藤組代表取締役 後藤茂之氏にインタビューし、本格的に同社の変革が進むきっかけになったの後藤氏の哲学や社内体制の工夫についてお伺いしました。

株式会社後藤組 代表取締役

1968年に米沢市で生まれる。日本大学経済学部を卒業後、米ラドフォード大学に進学したが、父・弘氏の死去に伴い中退。1992年に後藤組に入社し、同年より代表取締役に就任。経営全般に携わる一方、趣味はグルメ、ワイン、ゴルフ。日課として毎朝8kmのランニングと筋トレを行っている。

目次

きっかけは2019年の経営者勉強会「AIとARの時代が来るだろう」

ーーDXに取り組むことになった経緯を教えてください。

きっかけとなったのは以前から参加していた経営に関する勉強会。2019年ごろ、「これからはデータドリブン経営だ」というような話を聞いて、「何かやらなくちゃいけないんだろうな」、というぐらいの感じでした。

ーー「データドリブン経営だ」と聞いた時はどのような気持ちでしたか。

正直、データドリブン経営ってどんなものかも分からなかった。ただ、その時になんとなく「これからはAIとARの時代が来るだろう」、みたいな感覚も持っていたんです。当時は生成AIはまだありませんでしたが、テクノロジーを使うことで仕事の生産性を高めたり、建築物の図面を3D化して具体的にイメージしやすくしたり、といったイメージで活用できるのかなって。

ただ、そうやってデジタルを活用するということは、そもそもの元となる情報がデジタル化されていないと使えないわけじゃないですか。なので、「確かに言われたらそうかもしれないな、やんなくちゃいけないな」みたいな、はじめはそんな軽い気持ちでした。

ーーDXを推進する前の御社では、何か課題感はあったのでしょうか。

何か課題があったからDX推進したっていうわけではないんですよ。ただ、新卒採用の面接をしていた時に、採用自体はうまくいってはいたものの、学生の多くが給料の高さよりも休みが取れること、残業がないことを優先するという価値観の変化は実感していましたね。

建設業って元々残業が多いですし、土曜日曜出勤もよくありますが、それをなくしていかないと、採用してもすぐ辞めてしまったら困るなと思った。それで、今後入社する方のためにもDXをして生産性を上げて仕事のやり方を変える必要があるなと思ったんです。

株式会社後藤組 代表取締役 後藤茂之氏

昨日より今日、今日よりも明日、少しでいいから成長していたい

ーー後藤社長の新しいことをどんどん取り入れようという前向きなマインドはどこから湧いてきているのでしょう。

昨日より今日、今日より明日、少しでもいいから成長していたい、っていう気持ちが個人としても組織としても元々ありますね。世の中は常に進歩していますから、自分が変わらないと相対的には置いていかれることになる。少なくとも世の中の成長に合わせて自分たちも成長していかないと、どんどんジリ貧になってしまうよね。

ーー後藤社長にそのようなマインドが生まれたきっかけは何かありましたか?

僕は24歳の頃に社長になって今33年たちますけど、社長になった当初から思ってました。

学生の時、ファーストフード店でアルバイトしていたことがあるんですよ。そうすると仕事の仕方がだいたいマニュアルで決まっていて、自分で工夫する余地が1ミリもないんです。「これロボットみたいじゃん、やってらんねえな」と思って辞めたよね。

次に居酒屋でアルバイトしたとき、最初はあれこれ指示されましたが、言われてやるのって作業と同じだからつまらないんで、「そうか、言われる前に自分でやればいいんだ」と気付きました。

それで、仕事の流れを全部覚えて、自分から動くようにしたら上司から口出しされることがなくなって、最後に僕、時給1,600円になったんですよ。

ーー当時の時給でいうと結構高そうですね。

そうそう。で、その時に気づいたの。仕事って指示されて動かされるのはつまんないけど、自分で動くのは楽しいんですよね。そういった経験も今の考え方につながっているかもしれないです。

DXに向け、社員の行動を促すための方法とは?

ーー後藤組では2019年ごろから社内のデジタル化をスタートしました。最初はどういった取り組みから始めたのでしょうか。

DXに取り組む以前、システムやアプリなどの開発を全て外注していました。ところが、外注先は我々の仕事のやり方を100%把握しているわけではないので、完成してみたら使いにくい・使えないというパターンばかりで無駄になっていたんです。

結局、自分たちの仕事を楽にするには自分たちで作るしかない、ということになったんだけど、当社にはシステムエンジニアは1人もいないし、プログラミングが分かる人もいない。それで、エンジニアでなくてもアプリを作れるノーコードツールのkintoneを採用し、全員参加で、kintoneのアプリをチームごとに毎月1つは作ろう、という方針を掲げました。

ーーDXに向けてはどのような体制で臨みましたか。

やっぱり専任の担当者は必要だなと思ったので任命しました。担当者を決めるにあたっては、人の脳の使い方や行動特性を色や数値で表す心理測定ツールを社員全員に受けさせていたので、その結果を元に判断しました。

ーーDX推進担当者に向いている素質はありますか。

簡単にいうと、ある程度頭の回転が早くてタスク処理能力があることと、多面的かつ中長期的に物事を考えたりすることの両方の素質を併せ持っていることです。単にタスク処理能力が高いだけだと、「それをやったら他の部署の人がどう思う?」みたいな判断ができないので、バランスが重要なんです。

また、他の業務の傍らDXも担当する、というような形だと、自分が慣れている方、楽な方に逃げてしまいます。兼務させるとうまくいかないと思いましたので、DX専任ということにしました。

ーーいきなり「DXするぞ」という方針にしても反発する社員もいると思うのですが。

そうですね。「社長ぜひやりましょう!」なんて全員が賛同する組織なんて多分世の中に一つもないと思います。ただ、社員も社員で私がやると言い出したらテコでも動かないのを知っているんで「仕方なくやるか」という感じですよね(笑)。

それでも最初はなかなか始めなかったんですよ。「毎月アプリをなんでもいいから作れ」って言っても作らなかったんで、3ヶ月ぐらいたった時に僕がどうしたかというと、定例で開いている全社に向けた勉強会で「アプリを作るのは社の方針。アプリを作らないってことは社の方針に従わないっていうことだから、君たちの賞与は少なくなるよ」と伝えました。

そしたら「ええっ」ってなって、ようやくみんな仕方なく作り始めました。

ーー強制的にアプリを作らざるを得ない状況にしたのですね。

元々、人って自分にメリットがあることとか、やらないとデメリットが生じることでしか動かないと思ってるんですよ。

いつも僕言っているんですけど、「ゼロから1」と「1から2」は違うんです。「ゼロから1」は力技じゃないと動かないと思ってる。ただ、1になるとメリットを感じ始めるから、2に行くのはそこまで力技じゃなくてもよくなります。

ーーアプリを作り始めたらその後はスムーズに行きましたか?

はじめの頃はとにかくアプリ作りに慣れてもらうことが重要だったので質は問いませんでした。ただ、それでも役に立たないアプリばかり作っていても仕方ありません。

なので、しばらくしてから「せっかく毎月1個作らなくちゃいけないなら仕事が楽になるものを作ってみたら」というようなヒントを出しました。たとえば、現場で入力しているデータと全く同じものを管理部門で再度入力していたりします。そういった二重入力をしている場面はいくつもあるので、それを解消できるアプリを作ってみたらどうかと。

作ったアプリは3,000個超、現場の若者ならではのアイデアも

ーー結果的にどんなアプリが生まれて、どんな効果が得られたのでしょうか。

軌道に乗るまで1年半はかかりましたが、これまでにトータルで3,000個以上のアプリを作り、そのうち数百個が今も業務で使われています。社内システムはほぼkintoneで動いていて、とにかく仕事が楽になりましたね。

たとえば営業が毎日作成している日報のデータを元に、毎月の営業会議用の資料を生成するアプリがあり、これによって毎回会議前に2時間かかっていた準備作業がゼロになりました。

入社3年目の建設現場に出ている女性社員の作ったアプリも面白かったですね。生コンクリートはすぐに固まってしまうので、工場から出荷して2時間以内に現場に運ばなければいけないのですが、現場では時間差でやってくるミキサー車のドライバーに対して、どこに停車するのかなどを直接指示しなければいけません。ただ、暑い時期や寒い時期にいつ到着するとも知れず屋外でずっと待っているのは大変です。

そこで、ミキサー車の位置情報からあとどれくらいで現場に到着しそうかが分かるアプリを作ったんです。そうすればギリギリまでエアコンの効いた事務所内にいられるし、待っている間は別の仕事もできます。こういうのは現場の人間でないと思いつかないですよね。

ーーDX推進担当に任命された方はどんな役割を果たしましたか。

熱心に勉強して主体的に動く優秀な社員ではあったのですが、最初の頃は自分でアプリを作っていたので、そうではなく全社員がアプリを作るようにするのが君の仕事だよ、とアドバイスしました。1人だけ作れても1人分の効率化しか進みませんが、社員全員が作れば全員分の効率化が進むでしょうと。

そうすると、DXに関する社内資格制度を新たに設けて、その資格を取得した人に手当が付くようにしたり、社内向けの勉強会を定期的に開催したり、といろいろな仕組みを作ってくれましたね。

ラクして成果が出るならそれでいい、頑張ってはいけない

ーー作成したアプリを外販する予定があると伺っています。

新卒採用の管理をするアプリがその1つです。新卒採用のプロセス管理は非常に複雑なんですよね。インターンから一次面接、二次面接、最終面接とあって、たびたびメールなどで案内を出さなければいけないですし、学生1人1人の進捗も把握しておかなければなりません。そうしたプロセスを一元管理できるようにして、メール作成も自動化する、というような内容です。

また、当社では顔認証を使用した出退勤システムに、他のシステムやデータをひも付けて管理できるようなアプリも作ったのですが、これも引き合いがありますね。

ーー今後のDXに関わる取り組みについて、計画していることがありましたら教えてください。

考え方をさらに推し進めて「DX 2.0」を目指します。これまではノーコードツールによるアプリ開発がメインでしたが、DX 2.0では生成AIを活用していく方針です。アプリ作りはすでに自走できていますので、今度は生成AIを使った業務改善のアイデアを毎月1つ出すように、といった形で始めているところです。

たとえば建物の図面はかなり分厚い資料になってしまうのですが、これをAIに読み込ませておけば、特定の場所に使うべき部材が何なのかを調べたいときにAIに尋ねるだけで情報を引き出せたりします。今まではページを1枚1枚めくる必要があって探すのに30分かかっていたのが、AIを使えば1分もかからないんですよね。他にはマニュアルや施工計画書をAIによって自動で作れるようにする、といったチャレンジも始めているところです。

ーー最後にメッセージなどありましたら。

社員にはいつも「頑張ってはいけない」と言っています。DXで生産性が上がり、普段の仕事が効率化して空き時間ができたとしても、その分を他の仕事のために使う必要はないんです。今まで10の努力が必要だった仕事が5で終わって楽できるのなら、それでいいと。

そもそも私自身が頑張りたくない、なるべく手を抜いて成果を上げられた方がいい、という考え方ですから(笑)。世の中に置いていかれないように自分たちも成長していかなければなりませんが、ラクして成果が出せるならそれに越したことはないですよね。

ーーありがとうございました。

建設DXの第一歩にクラウドサインも

後藤氏へのインタビューを通じて、同社のDXの背景には、社長による「『頑張らなくていい』の哲学」があり、その源流には「昨日より今日、今日より明日、少しでもいいから成長していたい」というマインドがあることがわかりました。

なお、後藤組ではkintoneと電子契約サービス「クラウドサイン」を連携した業務効率化を実施しており、契約書のペーパーレス化にも取り組んでいます。

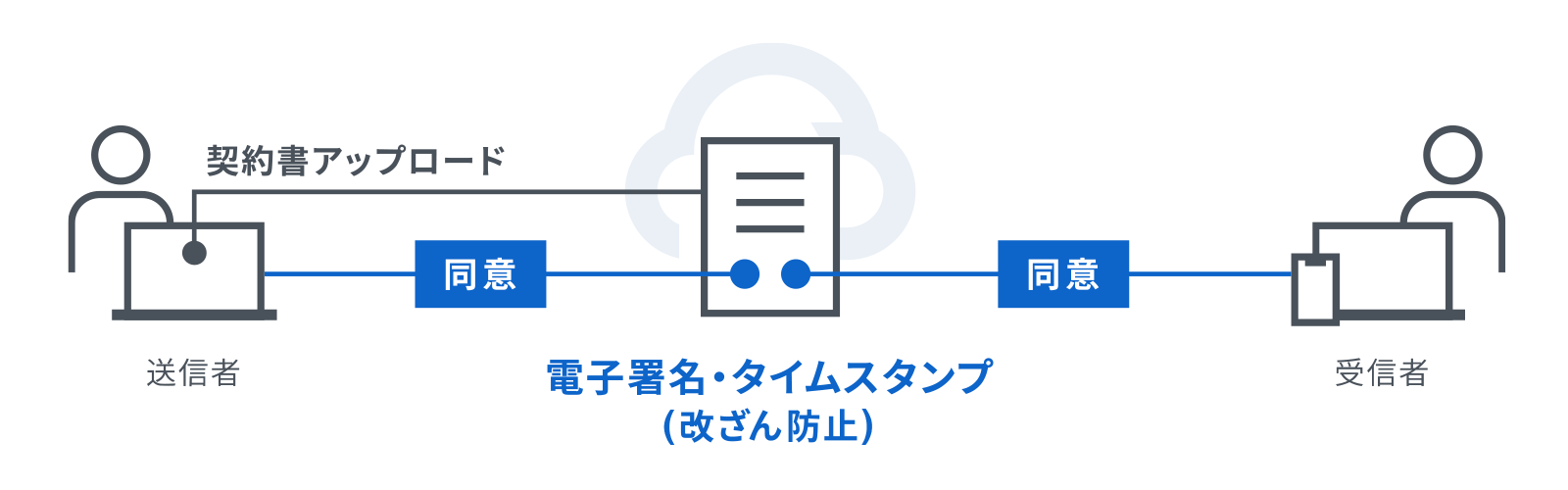

電子契約とは、従来の「紙と印鑑」の契約業務を電⼦化することで、作業時間とコストを⼤幅に削減することができる仕組みのことです。

【電子契約のイメージ】

契約書のデジタル化は、以下の3つの理由から業務効率化の第一歩としておすすめされます。

- 操作が簡単(メールを使えれば大丈夫)

- 既存の業務フローに対して「追加・変更」が少なくて済む

- 収入印紙代や郵送費、管理保管場所の削減などコスト削減効果が大きく成果が短期的にも見えやすい

クラウドサインでは、契約書のデジタル化をこれから検討する方に向けた資料をセットにして無料でご提供しています。気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。

資料5点セット

「電子契約とはそもそも何か」という基礎知識から、そのメリット・デメリット、サービス比較のポイントなど、電子契約サービス導入前に初心者が知っておきたい情報をまるっと入手できる資料セットです。業務改善を進めたい企業の方はぜひダウンロードしてご活用ください。

ダウンロード(無料)この記事を書いたライター

業務改善プラスジャーナル編集部

業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。

こちらも合わせて読む

-

デジタル用語集

ASPとは?SaaSとの違い、利用するメリット・デメリットを解説します

DX業務効率化 -

経営・新規事業に役立つ知識

ベンチマークとは?初心者向けに徹底解説します

新規事業マーケティング -

業務改善に役立つシステム・ツール

中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選

ペーパーレス化DX業務効率化 -

業務改善の進め方

全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説

業務効率化プロジェクトマネジメント -

デジタル用語集

アドオンとは?その基本的な意味と役割を解説

DX業務効率化 -

業務改善の基礎

ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説

ペーパーレス化DX -

業務改善に役立つシステム・ツール

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説

ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -

業務改善の基礎

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説

DX -

デジタル用語集

API連携とは?仕組みや事例、導入のメリットなどを徹底解説

DX業務効率化API連携 -

業務改善の進め方

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント

業務効率化RPA