全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説

「全社を挙げて業務改善を推進して欲しい」

経営からこのような要望を受けてプロジェクトを始めたものの、各部署からは「うちはうちのやり方がある」「新しいシステムは現場の負担を増やすだけだ」といった反発が上がり、部門間の壁に阻まれてはいないでしょうか。

これは、多くのプロジェクト推進者が直面する問題です。そしてその原因は、組織が「部分最適」に陥っていることにあります。

この記事では、業務改善などのプロジェクト推進を担う方に向けて、部分最適ではなく全体を実現し、業務改善プロジェクトを成功に導くためのポイントを解説します。

なお、この記事は年間100社以上の業務改善やDX推進をサポートしてきた「クラウドサイン」の武江倫子さんと蜂須賀聡さんが監修しています。

資料ダウンロード

この資料では、「契約書類・事務のデジタル化」からDXをスタートし、コスト削減を成功させた方法について、実際の企業の事例を交えて紹介しています。原材料価格の高騰や人手不足にお悩みの企業様はぜひ参考にしてみてください。

ダウンロード(無料)全体最適とは?

まず「全体最適」という概念について、その定義と、対義語である「部分最適」との違いを解説します。

全体最適の定義とその意味

全体最適とは、「企業全体が最適な状態にあること」を指します。個々の部門や要素が単独で目標達成を目指すのではなく、互いに連携し、補完し合うことで、全体として1+1が2以上になる「相乗効果(シナジー)」を生み出す考え方です。

人材不足が日本全体の課題となり、AIなどの技術開発も進む中で、業務スピードの向上はますます重要になってきています。そのような環境下で、全体最適を目指して業務改善することは、最終的には企業全体の成長スピードの改善につながり、結果として企業の競争力も高まるのではないかと思います。(監修者、武江倫子さん)

部分最適との違い

全体最適の対極にあるのが「部分最適 」です。これは、 組織内の個々の部門や個人が、自分たちの範囲内でのみ効率や成果を最大化しようとする状態を指します。一見すると、各部署が一生懸命仕事をしているように見えるため、問題として認識されにくいのが厄介な点です。

【全体最適と部分最適の違い】

| 比較項目 | 全体最適 | 部分最適 |

| 視点 | 組織全体、長期的、関係性 | 個別部門、短期的、独立的 |

| 目標 | 全社利益の最大化 | 部門利益・KPIの最大化 |

| 思考 | シナジー(相乗効果) | トレードオフ(二律背反) |

| コミュニケーション | オープン、部門横断的 | クローズド、部門内で完結(サイロ化) |

| 評価 | 組織全体への貢献度 | 部門目標の達成度 |

部分最適が引き起こす典型的な問題

多くの日本企業が、この部分最適の罠に陥りがちです。なぜなら、従来の組織構造や評価制度が、部分最適を助長する仕組みになっているケースが多いからです。

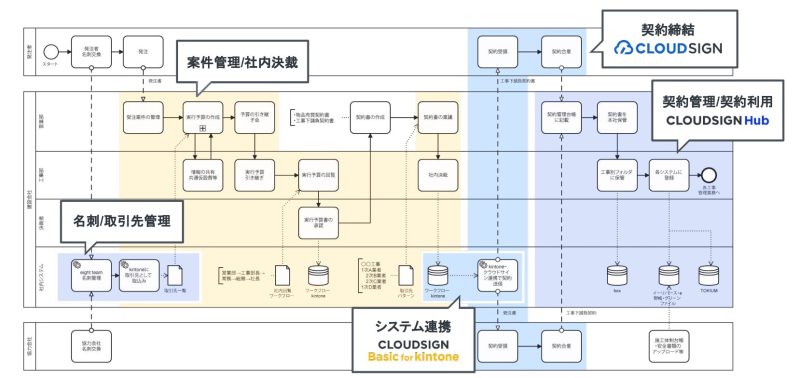

例えば、電子契約サービス「クラウドサイン」を導入いただいた企業様の中には一部、「せっかく電子契約を導入したのに、かえって仕事が増えてしまい業務が効率化されなかった」と相談を受けるケースがあります。

契約書を送付する前後には、社内で稟議申請を上げたり、契約書を保管・管理したりするといった様々な業務があります。そうした前後の業務をどうするかを考えずに電子契約サービスを導入してしまうと、かえって不便になってしまうこともあるんです。そういったご相談を受けた場合、私たちはワークフローシステムとクラウドサインのシステム連携をするといった解決策をご提案しています。(監修者、武江倫子さん)

このように、各部門がそれぞれのKPIを追いかけるあまり、組織全体として見ると大きな非効率や対立を生んでしまうのが部分最適の問題です。この問題を放置したままでは、いかなる先進的なデジタルツールを導入しても、その効果を最大限に引き出すことはできません。

「経営学の父」とも呼ばれる経営学者ピーター・ドラッカーの格言にも、「いかに優れた部分最適も全体最適には勝てない」という言葉があります。部分最適により、非効率を生まないためにも、業務改善など全社に及ぶプロジェクトにおいては、全体最適を念頭に業務を進めることが重要です。

全体最適を実現するために、今日からできる3つの方法

具体的に全体最適を実現するためには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。ここでは、本日からでも着手できる3つのアプローチをご紹介します。

1. 業務フロー図を作成する

全体最適を実現するために、まず着手したいのが業務フロー図の作成です。

業務フロー図とは、業務の流れを図で表現したもので、「誰が、どのタイミングで何をするのか・何をしているのか」をひと目でわかるためにするものです。

業務を洗い出し、そのフローを整理することで、見落としがなく業務改善を進めることができます。

業務フロー図を作成したら、二度手間になっている部分を探し、そこから業務改善に着手するとよいでしょう。

業務フロー図はA4用紙一枚に書くのがおすすめです。業務フロー図は細かく書きすぎると大変になってしまうので、A4用紙一枚にまとまる範囲でまずはざっくり書くことが大切です。業務フロー図によって業務全体の流れをとらえ、「どうしたら水(=業務)が流れやすくなるか」というイメージを持って改善に取り組むとよいでしょう。(監修者、蜂須賀聡さん)

【契約締結に関わる業務フロー図の例】

業務フロー図はあくまで課題を見つけるためのものです。最初は完璧に作ろうとしなくても問題はありません。

2. 部門横断型プロジェクトを組成する

全体最適を目指す方法の一つとして、部門横断型プロジェクトを組成するのも有効です。

たとえば、「顧客体験向上プロジェクト」として、マーケティング、営業、開発、サポートのメンバーを集めます。普段は交わることのないメンバーが同じ目標に向かって協業することで、互いの業務への理解が深まり、部門の垣根を越えた信頼関係が生まれます。

ただし、企業の規模によっては、日々の足元の業務に追われて部門横断プロジェクトを組成するのが難しい場合もあるかもしれません。その場合、外部の専門家に頼るのも一案です。

実際、クラウドサインでは導入支援サービスも提供しており、社内展開用のマニュアルを提供したり、社内勉強会のサポートをしたりするなどして企業の部門の垣根を超えてサービスを利用していただく支援をしています。

社内からのアプローチでは説得が難しい相手も、外部の専門家からのアプローチであれば動いてくれる可能性があるので、社内で人手を確保するのが難しい場合は外部の専門家を積極的に活用しましょう。

部門横断プロジェクトを推進していると、部門の壁に阻まれてしまうことは多々あります。そのような場合でも、社長を説得してトップダウンでおろしてもらう、対象となる部門や個人の人事評価項目に「電子化率を⚪︎%にする」などと業務改善に関する項目を入れてもらう、といったさまざまざまな解決策があります。外部の専門家はさまざまな企業を支援している分、解決策の引き出しも多いので、ぜひ頼っていただければと思います。(監修者、武江倫子さん)

3. ストーリーを社内共有する

全体最適を進める上で重要なのが、「なぜ全体最適を進めるのか(理由や背景)」「全体最適を進めることでどういう未来を実現したいか(メリットやビジョン)」というストーリーを社内全体で共有することです。こうすることで、部門を超えて多くの人の協力を得られやすくなります。

全体最適の実現に向けた心構え

最後に、全体最適を進める上で、ツールや手法以上に重要なのは「心構え」です。

全体最適はマラソンのような長期的な取り組みです。初期の混乱や抵抗があっても、短期的な成果を求めず、経営層や推進担当者は「未来への投資」と信じ、粘り強く続けることが重要です。

また、制度やシステムだけでなく、組織文化の変革も不可欠です。

- 「減点主義」から「加点主義」へ: 失敗を恐れず挑戦を称賛し、学びを組織の資産とする文化を醸成します。部門を超えて連携し、新しい価値創造に挑戦する人材が評価される仕組みが必要です。

- 「サイロ」から「オープン」へ: 情報を積極的に共有する文化を創ります。悪い情報も迅速に共有される「心理的安全性」の高い職場環境が、問題の早期発見と解決につながります。

- 「競争」から「共創」へ: 部門間の競争ではなく、協力して価値を生み出す「共創」を尊重します。評価制度も個人の成果だけでなく、他部門への貢献度やチームとしての成果を評価する項目を組み込むことが有効です。

組織文化の変革には時間がかかりますが、地道に取り組む意識を持ちましょう。

特に中小企業では、全体最適がもっともうまくいくために重要なのが社長の持っている方向性(ベクトル)とマッチしていることです。さらに、プロジェクトの成果が出るのが3ヶ月後なのか、半年後なのか、社長の思っている時間軸と同じかどうかも重要です。ベクトルとタイムライン、この2つを意識することが、全体最適を推進する上で大切な心構えだと思います。(監修者、蜂須賀聡さん)

全体最適を成功に導くために

この記事では、組織改革に不可欠な「全体最適」について、その概念から重要性、具体的な実現方法、そして推進者の心構えまでを詳しく解説してきました。

全体最適とは「一度達成したら終わり」というゴールではなく、「常に目指し続ける状態」です。市場環境、競合、顧客ニーズ、そしてテクノロジーは絶えず変化します。前日まで最適だった状態が、翌日にはそうではなくなっているかもしれません。

重要なのは、組織として常に現状を問い直し、改善を続ける「旅」を続けることです。

- 「私たちの目標は、今も全社で共有されているか?」

- 「部門間の連携に、新たなボトルネックは生まれていないか?」

- 「データは、意思決定に正しく活用されているか?」

こうした問いを常に投げかけ、PDCA(Plan-Do-Check-Action)のサイクルを回し続ける。この地道で継続的な改善活動こそが、組織を強くしなやかにし、持続的な成長へと導く唯一の道です。

無料ダウンロード

「会社全体でDXや業務改善を進めたいけれど、なかなかうまくいかない」と悩む経営者やDX推進担当者に向けて、DX推進が進まない原因や、取り組みのポイントをまとめた資料をご用意しています。DXに取り組みたい経営者や企業担当者の方はもちろん、企業全体の業務改善を推進したい方もぜひ参考にしてみてください。

ダウンロードする(無料)【この記事の監修者】

(写真右から)弁護士ドットコム株式会社クラウドサイン事業本部カスタマーサクセス部ソリューションコンサルチームのチームマネージャー武江倫子さん、蜂須賀聡さん

【監修者プロフィール】

弁護士ドットコム株式会社クラウドサイン事業本部カスタマーサクセス部ソリューションコンサルチームチームマネージャー

SIer企業へ入社後、医療機関向け情報システムの営業に従事。その後、弁護士ドットコム株式会社へ入社し、クラウドサインのカスタマーサクセスとして、電子契約サービスの導入や契約締結業務の効率化など、100社以上の電子契約導入・活用促進を支援してきた。現在は、契約業務を含む、取引業務全体の効率化を専門とするコンサルタントとして活動中。

関連:クラウドサインと外部サービスを連携し取引プロセスを効率化

弁護士ドットコム株式会社クラウドサイン事業本部カスタマーサクセス部ソリューションコンサルチーム

ITインフラからSaaSのプロダクト開発まで14年以上の経験を積む。現在はクラウドサインと各種システムとの連携支援・導入コンサルティングに従事。技術とビジネス両面の知見を活かし、これまで100社以上の顧客の業務改革とDX推進を支援。

この記事を書いたライター

業務改善プラスジャーナル編集部

業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。