OEMとは? ODM、EMSとの違いを解説します

OEM(Original Equipment Manufacturing)とは、委託企業のブランド名で受託企業が製品を生産する形態のことで、現在、アパレルや化粧品、機械製品など幅広い業界で採用されています。また受託企業そのものをOEMと呼ぶこともあります。

OEMの仕組みを利用することで、「企画・開発から設計・製造まで、すべて自社では賄えない」という企業でも、大きなビジネスチャンスを得られる可能性があります。また現状、設計から製造まで自社ですべて行なっている企業にとっては、コストやリスクを軽減する効果が期待でき ます。

この記事ではOEMの概要、それぞれのメリットやデメリット、似た意味を持つODM、EMSとの違いについてわかりやすく解説します。

無料ダウンロード

下請事業者(中小受託事業者)と取引をしている企業様の間で、意図せず下請法に抵触してしまう事例は少なくありません。そこで本資料では、下請法の中でも特に違反が生じやすい項目をチェックリスト形式でまとめました。本チェックリストを活用することで、下請法違反のリスクを早期に発見し、未然に防ぐことができます。ぜひダウンロードし、ご活用ください。

ダウンロードする(無料)目次

OEMとは何か?

OEMは「Original Equipment Manufacturing」の略語で、しばしば「相手先ブランド名製造」と訳されます。わかりやすく言い換えれば、受託企業が他企業(相手先)ブランド製品の製造を請け負うことを指します。逆に委託企業から見れば、OEMは「自社ブランド製品の製造を他社に委託する」という意味になります。

OEMで委託/受託の対象となるのは多くの場合、製造工程のみです。製品の企画から設計までを委託者が行い、受託者はその設計に沿って製造、できあがったものを委託者に納品し、委託者が自社ブランド製品として販売します。

【OEMにおける役割分担】

| 工程 | 担当企業 |

| 企画・デザイン | 委託者 |

| 設計 | |

| 製造 | 受託者 |

| 販売 | 委託者 |

いわゆる「外注」「下請け」との差は、製造工程の一部を任せるか、全部を任せるかにあります。 OEMは後者、つまり製造を全部任せる形態にあたります。

ODMとの違い

OEMに似た言葉として、ODM(Original Design Manufacturing)があります。OEMの場合、受託者は製造だけに携わり企画・デザインや設計は委託者が担当しますが、ODMでは設計を含めた製造全般を受託者が行ないます。

【OEMとODMの役割分担の違い】

| 工程 | OEM | ODM |

| 企画・デザイン | 委託者 | 委託者 |

| 設計 | 受託者 | |

| 製造 | 受託者 | |

| 販売 | 委託者 | 委託者 |

ODMを採用するケースとしては、企画力はあるものの、設計できる人材や生産設備がない場合が考えられます。

その他にも、他企業が企画・製造した製品に、自社ブランドをつけて販売するケース、ブランドを持つ企業に自社製品を売り込み、そのブランドのもとで販売してもらうケースなどがあります。

EMSとの違い

電子機器製造の分野には、EMS(Electronics Manufacturing Service:電子機器受託製造サービス)という形態があります。

OEMとの違いは、EMSが電子機器の受託生産に特化したビジネスモデルだという点にあります。EMS受託者は、委託者からの要求に応えられる高い専門性と技術力、生産設備を持ち、製品の設計から部品調達、製造、品質管理、量産などを一貫して請け負います。

OEMのメリット・デメリット

OEMのメリット・デメリットを、委託者/受託者それぞれの立場から説明します。なおこれらのメリット・デメリットは、ODMやEMSと共通するものもあります。

【OEMのメリット、デメリット】

| 立場 | メリット | デメリット |

| 委託者(発注元) | ⚪︎製造コストを抑えられる ⚪︎新製品の展開を柔軟に行なえる ⚪︎在庫リスクを軽減できる |

×品質管理が難しい ×技術の吸収が難しくなる ×受託者が競合になってしまう |

| 受託者(OEMメーカー) | ⚪︎生産設備の有効活用ができる ⚪︎設計技術を学べる ⚪︎在庫リスクがない |

×受託できるものが限定される ×製造技術が他社に漏れるおそれ |

委託者のメリット

〇製造コストを抑えられる

OEMを採用することで、委託者は自社製品をつくるための工場や機器・設備が不要になり設備投資や人件費などのコストを抑えられます。永続的かつ大量に同じ製品をつくり続けるのであればともかく、少量多品種生産が求められる今、保守・管理にコストがかかる資産を抱え込むことはリスクでもあります。OEMを採用することで、こうしたリスクを軽減できます。

〇新製品の展開を柔軟に行なえる

新製品を展開する際、新たな生産ラインを用意しなくても済むようになります。これによって市場のニーズにあわせた製品を、スピーディかつ低コストで展開することができるようになり、ブランド力強化につなげられます。

〇在庫リスクを軽減できる

販売状況にあわせて受託者に追加発注をかけることができるため、大量の在庫が残されてしまうリスクを軽減できます。

委託者のデメリット

×品質管理の難しさ

できあがってきたものの品質が想定を下回った場合、技術指導も含めた対策を講じる必要が出てきます。また、OEMメーカーが何らかの理由で変更になった場合、同一品質を保つのが困難になるおそれがあります。

×ノウハウが蓄積しない

製造そのものに携わらないので、先進的な製造手法や知見に触れることが少なくなり、結果として製造技術や製造に関するノウハウが自社に蓄積されにくいというデメリットがあります。

×受託者が競合になってしまう

逆に、受託者が委託者の設計技術を吸収してオリジナルのブランドを起ち上げ、競合となってしまうリスクがあります。このため、秘密保持契約を締結するのが一般的です。

受託者のメリット

〇生産設備の有効活用ができる

自社の製造事業とは別に、OEM受託者として製造を受注すれば、自社事業が閑散期であっても収益を得ることができます。

〇設計技術を学べる

委託者側ではデメリットのひとつに挙げましたが、委託者からの学びを自社の技術力向上に役立てられる可能性があります。

受託者のデメリット

×自社ブランドが表に出づらい

委託企業のブランド名で製品を生産するため、OEMメーカー自身のブランドが消費者に認知されにくく、自社のブランド力が育ちにくいというデメリットがあります。

×製造技術が他社に漏れるおそれ

受託にあたって、委託者に製造現場を見せたり、技術説明をしたりすることもあるでしょう。そうした機会を通じて、独自の製造技術が漏れてしまうおそれがあります。

OEM、ODM、EMS、どれが自社に向いているのか

自社が委託先となる場合、OEM、ODM、EMSのどれを選ぶべきでしょうか。

大前提として、委託にするにあたって、以下のような項目に当てはまることが条件となります。

【委託するにあたって満たしておきたい前提条件】

- 自社ブランドを持っている/新規ブランドを起ち上げたい

- マーケティングに基づいた企画力がある

以上を踏まえて、OEMが向いているケース、ODMが向いているケース、EMSが向いているケースは次の通りです。

OEM委託が向いているケース

自社で製品設計する技術力やノウハウがあり、製造工程のみを外部に任せたい企業に向いています。

- 製品の設計ができる/独自設計の製品を打ち出したい

- マーケティングや販売などの得意分野に集中したい

ODM委託が向いているケース

スピーディーに、開発コストを抑えて自社ブランドの製品を市場に投入したい企業に向いています。

- 製品設計・製造のための技術やノウハウ、リソース(ヒト、モノ)がない

- 企画力を活かし、新たな製品ラインナップを手軽に増やしたい

EMS委託が向いているケース

電子機器の分野で、大規模かつ効率的な生産体制を求めている企業に向いています。

- スマートフォンやパソコン、ゲーム機などの電子機器を大量生産したい

- すでに電子機器の供給網を持ち、コスト競争力の高い生産を求めている

これまで自社製品の製造を手掛けてきた企業がその独自性を維持しつつ、主にコスト面での改善を図りたい場合はOEMが適していると言えます。

一方、ブランドの認知度向上やラインナップ強化のためには、よりスピーディに商品を展開できるODMも選択肢となるでしょう。いずれにしても自社にとって何が大切なのかを十分に考慮した上で、どれを選ぶかを判断することが重要です。

資料ダウンロード

人手不足等を背景に、物流業界はいま「2024年問題」という大きな転換点に直面しています。この物流クライシスを乗り越えるため、2024年5月に改正物流法が成立しました。本ホワイトペーパーでは、とくに実務への影響が大きい「運送契約締結時の書面交付義務化」に焦点を当て、その具体的な内容や留意点を解説します。コンプライアンス強化を推進する物流関連企業の方はぜひご活用ください。

ダウンロード(無料)委託/受託契約をする際の注意点

製造を委託/受託するための契約にあたって、前もって検討しておくべきことを解説します。

知的財産権の所在

OEM、ODMで扱うブランド(商標)や、その形態のもとでつくられた製品の知的財産権について、委託者/受託者での取り決めておきましょう。

OEMでは、基本的に委託者が知的財産権を保有しますが、ODMの場合、デザインや設計は受託者側が行なうため、成果物(デザイン、設計図、ノウハウなど)の知的財産権(意匠権や実用新案権)の所在があいまいになりやすいです。トラブルになる前に双方で話し合い、契約書に権利の帰属を明確に定めておくべきでしょう。

またデザイン・設計から受託者に一任するODMでは、第三者の知的財産(特許権や意匠権)を侵害したものになっていないか、委託者が十分に確認する必要があります。

品質が基準に満たなかった場合の措置

納品された製品の品質をめぐるトラブルは多く存在するため、明確な品質基準を定めておきましょう。

そのうえで、受託者から納品された製品がその基準に満たなかった場合、どうすべきか(修理、代替品の納入、代金減額、契約解除など)も契約書に定めておきましょう。

委託者が製造技術を持ちながら、コスト削減などのためにあえてOEM契約を結んでいるような場合には、委託者側から製造プロセスを指示したり、技術的な指導を行なって品質を改善させたりすることが必要となる場合もあります。

契約不適合責任

販売した製品に問題(品質、数量、種類など)があった場合、委託者/受託者のどちらが、どこまでの範囲で責任を負うのかを取り決めておきます。

危険負担

委託者にも受託者にも落ち度がないトラブルによって損害が発生した場合、どちらの負債になるのかを、事前に決めておく必要があります。

民法上では、当事者双方の責任によらない理由で債務の履行ができなくなった場合、受託者は委託料を受け取ることはできないと定められています(民法536条1項)。

しかしこれは双方の合意があれば変えることができます。受託者は万が一の際、自社に大損害が出ないよう、製品の所有権がいつ移転し、危険負担をどちらが負うのかなどについて委託者と話し合い、契約に落とし込むことが重要です。

コンプライアンスと製造物責任

受託者がコンプライアンス上の問題行為、たとえば違法な労働環境のもとでの製造、原材料調達での自然破壊などを行なっていれば、委託者も製造物責任を問われるおそれがあります。委託者は契約前に、受託者の製造環境をチェックしておくべきでしょう。もちろん受託者側も、自社のサプライチェーンに問題がないか、定期的に調査することが望まれます。

なお、クラウドサインでは業務委託契約を結ぶうえで知っておくべき7つのポイントをまとめた資料も無料でご提供しています。下請業者とのトラブルを防ぐため、業務委託に携わる方はぜひ参考にしてみてください。

無料ダウンロード

業務委託契約は、他社に業務を任せる際に結ぶ契約です。契約内容を明確に定めないと後々トラブルに発展しやすいとされています。本資料では最低限注意しなければならない業務委託契約書の7つのチェックポイントを解説します。

ダウンロード(無料)まとめ

OEM、ODMは製造コスト削減、ブランド力の強化、生産設備の有効活用などの効果があるため、製造コストが安い海外のメーカーに委託する企業も増えています。しかし一番大切なのは、消費者に安全な製品を届け、安心して使ってもらえるようにすることです。

そのためには委託者/受託者ともに、信頼できる相手を見つけ、万が一の際のリスクを防ぐために契約書を締結する必要があります。コストやリードタイムだけを条件に相手を選ぶのではなく、仕事に対する姿勢まで吟味して、自社に最適なパートナーを見つけてください。

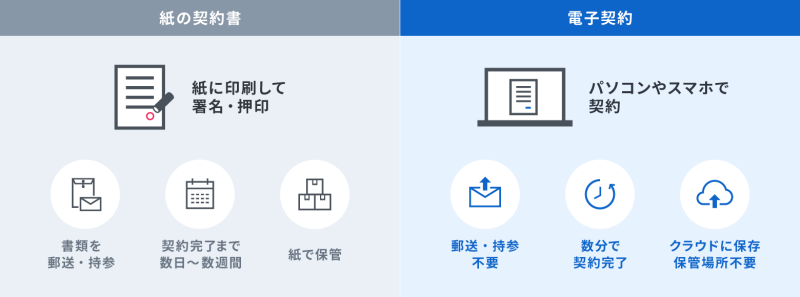

なお、パートナーと契約書を結ぶ際は、電子契約を用いることで、スピーディーに契約を締結することができます。収入印紙代や契約書の印刷費、郵送費といったコストの削減にもつながります。

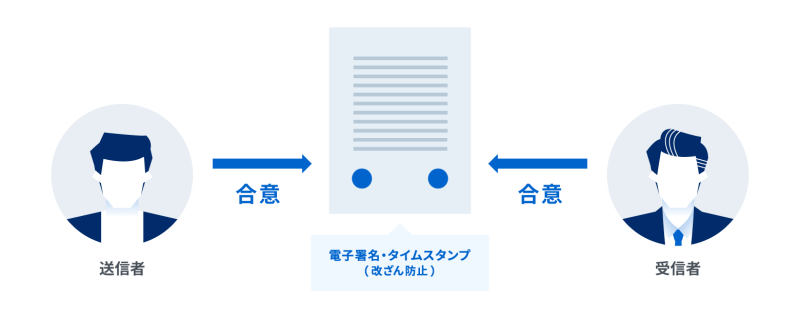

【電子契約のイメージ】

契約業務の効率化に興味のある方に向けて、クラウドサインでは電子契約に関する基礎知識をまとめた資料もご用意しています。

コンプライアンスを強化し、スマートな契約締結を実現したい方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。

資料5点セット

「電子契約とはそもそも何か」という基礎知識から、そのメリット・デメリット、サービス比較のポイントなど、電子契約サービス導入前に初心者が知っておきたい情報をまるっと入手できる資料セットです。業務改善を進めたい企業の方はぜひダウンロードしてご活用ください。

ダウンロード(無料)この記事を書いたライター

蔵捨

コピーライター

広告代理店勤務を経て、2001年からフリーランスに。ウェブを中心にIT系、ビジネス系の記事を執筆する他、企業ウェブサイトのコンテンツ制作、製品プロモーション映像の構成台本制作などを手掛ける。

こちらも合わせて読む

-

デジタル用語集

PDMとは? その必要性や導入のメリット、注意点について解説します

ペーパーレス化製造業DX -

業務改善に役立つシステム・ツール

中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選

ペーパーレス化DX業務効率化 -

業務改善の進め方

全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説

業務効率化プロジェクトマネジメント -

業務改善の基礎

ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説

ペーパーレス化DX -

業務改善に役立つシステム・ツール

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説

ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -

業務改善の基礎

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説

DX -

業務改善の進め方

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント

業務効率化RPA