PDMとは? その必要性や導入のメリット、注意点について解説します

PDM(Product Data Management)とは、製品開発・設計にまつわる情報を一元管理し、効率的に活用するためのツールやシステムです。

製造業務において、企画書や設計図、仕様書をはじめとするデータの共有・管理がうまくいかず、業務に支障が出ている場合、PDMの導入で改善が期待できます。

この記事ではPDMとは何か、PDMを利用する目的やメリットなどについて、初心者向けにわかりやすく解説します。

無料ダウンロード

「会社全体でDXや業務改善を進めたいけれど、なかなかうまくいかない」と悩む経営者やDX推進担当者に向けて、DX推進が進まない原因や、取り組みのポイントをまとめた資料をご用意しています。DXに取り組みたい経営者や企業担当者の方はもちろん、企業全体の業務改善を推進したい方もぜひ参考にしてみてください。

ダウンロードする(無料)PDMとは何か? なぜ必要なのか?

PDMとは「Product Data Management」の略称です。そのまま日本語に訳せば「製品情報管理」で、「財務管理」「タスク管理」のように企業内に数ある「管理」ジャンルのひとつを指す言葉です。製品情報管理を実現するためのツールやシステムを単にPDMと呼ぶことも多く、本記事もそれに従います。

PDMは、CADデータや部品表をはじめ、製品の企画・開発、設計にまつわるさまざまな情報を一元的に管理するために用いられます。

製品によって差はありますが、技術情報(テキスト)や類似図面の検索機能、部品表の管理機能、書類・図面のバージョンチェック機能など、さまざまな機能を備えており、導入することで生産性の向上や業務負荷の軽減を期待できます。

PDMが必要とされる理由

PDMが必要とされる背景には、製造業務の過程で発生する情報量の多さ、そして昨今の「多種少量生産」があげられます。

ひとつの製品を生み出すためには企画、設計、試作・評価といった多くの工程が必要となり、その中で膨大な情報が発生します。仕様書や部品表、金型に関する情報など、数えれば切りがありません。さらに現代では消費者のニーズが多様化し、大量生産よりも多種少量生産が求められるようになりました。その結果、製品の種類はますます増え、情報量も増加しています。

これら膨大な量の情報を企画、開発、生産管理などの部門がバラバラに管理するのは、とても非効率です。

PDMはあらゆる情報をデータベースに集約し、部門間で共有したり一元管理したりすることで、こうした非効率を解消します。

PLM、ERPとどう違う?

情報の一元化を実現するシステムとして、PLMやERPといったものがあります。それぞれの違いを一覧表にすると次のようになります。

【PDM、PLM、ERPの比較】

| 項目 | PDM (Product Data Management) |

PLM (Product Lifecycle Management) |

ERP (Enterprise Resource Planning) |

| 管理対象 | 製品開発・設計にまつわ る情報(企画書、設計 図、仕様書など) |

製品の企画から設計、 製造、調達、販売、 アフターサービス、 廃棄までの全情報 |

顧客、営業、財務、 人事など企業全体 の基幹情報 |

| 目的 | 製品開発・設計情報の 効率的な一元管理と活用 |

製品ライフサイクル 全体を通じた情報管理 と生産性向上 |

企業リソースの俯瞰 と経営判断の精度向上 |

| カバー範囲 | 企画、設計に特化 | 企画、設計、製造、 調達、販売、アフター サービス、廃棄まで |

企業全体のリソース (ヒト・モノ・カネ) |

| 位置付け | PLMの一部として位置 付けられることが多い |

PDMを含む広範な情報 管理システム |

PDMやPLMよりも経営 層に近い情報管理シス テム |

PLM(Product Lifecycle Management)は、企画、設計はもちろん、製造や原材料の調達、販売やアフターサービス、廃棄に至るまでの情報管理、あるいはそれを実現させるシステムのことを指します。

本記事で採り上げているPDMは企画、設計に特化したシステムで、PLMの一部であると言えます。ただし、中にはPLM同等の機能が備わっているものもあり、両者はそれほど明確に区別できるものではないようです。導入を検討する場合は、該当のPDMあるいはPLMがどの範囲をカバーしているか、確認した方が良いでしょう。

ERP(Enterprise Resource Planning)は「企業資源計画」と訳され、顧客、営業、財務、人事をはじめとする基幹情報を一元化すること、あるいはそれを実現するシステムを指します。PLMやPDMのように現場に近いところで使うというよりも、企業のリソース(ヒト・モノ・カネ)を俯瞰できるようにして、精度の高い経営判断に資するものです。

ERPとPDM、PLMを連携させれば、経営層に開発や製造の状況が伝わるようになり、経営判断のひとつの材料になるでしょう。

資料ダウンロード

人手不足等を背景に、物流業界はいま「2024年問題」という大きな転換点に直面しています。この物流クライシスを乗り越えるため、2024年5月に改正物流法が成立しました。本ホワイトペーパーでは、とくに実務への影響が大きい「運送契約締結時の書面交付義務化」に焦点を当て、その具体的な内容や留意点を解説します。コンプライアンス強化を推進する物流関連企業の方はぜひご活用ください。

ダウンロード(無料)PDM導入のメリット

PDMを導入し、情報を一元的に管理できるようにすることで得られるメリットには、たとえば次のようなものがあります。

情報の再利用で効率アップ

新製品の設計を行なう中で「以前、設計した別製品の一部が流用できる」と気づいた時、即座に過去の図面を検索できれば、古いフォルダーをいちいち開いて探したり、それが見つからなくて、また同様の図面を描いたりすることもなくなるでしょう。PDMには類似した図面を検索する機能、バージョン管理機能が搭載されているものも多いので、それを利用すれば設計時間の短縮、作業効率の向上につながります。

部門間連携の強化でミス削減、属人化回避

企画・開発部門、設計部門が、常に最新の情報を共有できるようになり、古い情報を誤って参照してしまうことで生じるトラブルを避けられます。また従来、担当者それぞれに任されていた情報管理を組織として行なえるようになるため、情報が散逸したり、「この件は、あの人に聞かないとわからない」という属人化をなくしたりすることができます。

承認ワークフローの時短と可視化

部門内・部門間の情報連携によって、承認を得るためのワークフローをオンラインで構築できるようになります。意思決定のスピードが上がるだけでなく、承認がどこまで進んだかの確認もPDMを通して可視化できるので、「なかなか承認が下りないけれど、誰に問い合わせればいいのか分からない」というストレスもなくなります。

その他、PDMに搭載された機能によって、さまざまなメリットを得ることができます。システム選定時には、どのPDMが自社にとって便利に使える機能を備えているのかを、ひとつの判断材料にしてください。

資料ダウンロード

この資料では、「契約書類・事務のデジタル化」からDXをスタートし、コスト削減を成功させた方法について、実際の企業の事例を交えて紹介しています。原材料価格の高騰や人手不足にお悩みの企業様はぜひ参考にしてみてください。

ダウンロード(無料)PDM導入時の注意点

部門の垣根を超えて働くシステムを導入するためには、注意・配慮すべき点があることも忘れてはなりません。

初期コストと人的負荷がかかる

PDMは、インストールすればすぐに使えるというものではありません。PDMシステムのライセンスやサーバーの購入費用、情報を集約・共有できるようにするためのデータベースの構築、ネットワーク整備、セキュリティ対策、ユーザー管理のための仕組みづくりなど、必要となるもの・ことが多々あります。

業務フローの見直しが必要

PDMを導入することによって、従来の業務プロセス、ワークフローを大きく変えなければならない場合があります。情報の一元管理というメリットを考えれば、むしろ導入を機会に見直すべきところではありますが、どうしても自社特有の業務プロセス、承認プロセスが必要になる場合は、それに対応できるような柔軟性の高いPDMを選ぶか、PDMそのものをカスタマイズしなければなりません。

導入前の納得と、導入後の定着活動が重要

PDMに限らず、新しいシステムは現場から敬遠されることもあります。「使いにくい」「長年慣れ親しんだ方法で仕事を進めたい」などの声が大きいと、せっかくシステムを導入しても“宝の持ち腐れ”になりかねません。

そうならないようにするには、導入前に現場スタッフを含めて、どのような情報を、どのように共有・管理できるようにするかを話し合い、現場も管理部門も納得できるシステムを選ぶ必要があります。

また導入後には操作方法の研修のみならず、それを使うと会社に、そして自分たちにどんなメリットがあるのか理解を深めてもらい、活用を定着させる努力も重要です。

PDMの導入ステップ

ここまでお読みになられて、PDMの導入を検討してみようと思われた方に向けて、簡単に導入ステップを紹介しておきましょう。

1. 現在の業務を棚卸しし、課題を明確にする

まずは企画・開発、設計部門へのヒアリングを実施し、現状を把握するのが第1歩です。具体的な業務フロー、書類や図面の管理方法や共有方法、意思疎通の方法などに加え、それらを実行するにあたって抱えている問題、過去のトラブルなどを挙げてもらいます。

それら問題点をPDMで解決できそうなのか、この時点で改めて考えてみてください。もしかすると、ちょっとした工夫で簡単に解決できるかもしれません。「PDM導入ありき」で検討を進めてしまうと、逆効果になるおそれがあるので、一度、立ち止まることも重要です

2. 要件定義する

PDM導入が最善だと判断したら、現場からヒアリングした内容をもとに、導入するツールの要件定義を行ないます。関連する現場スタッフでプロジェクトチームをつくって、それぞれの部門が納得できる要件をリスト化するのが良いでしょう。

3. ツールを選定する

PDMはさまざまなベンダーが扱っているので、オンラインで調べたり、既に導入している企業の話を聞いたりして、自社に適していると思われるものを複数ピックアップし、比較検討しましょう。要件に沿うものかどうかはもちろん、ベンダーのサポート体制もチェックポイントとなります。

4. 段階的に導入する

本来の業務フローとは別に、PDMを試用できる環境をつくっておき、テストしながら本稼働を目指します。テスト運用中は、望んだ効果が得られているのかを確認し、不足があればベンダーに相談しましょう。

実務へ投入する際は、段階的に行なうことをおすすめします。最初は「重要度の高い業務で慎重に利用する」、あるいは逆に「重要度の低い業務で使って慣れてもらう」など、自社に適した方法で部分的に始め、徐々に活用の範囲を広げていけば、トラブルを減らせるはずです。

なお関連スタッフへの事前研修では操作方法だけでなく、PDM活用で得られるメリットを浸透させ、モチベーションを高めることも重要です。

5. 導入効果を評価し、改善する

ある程度利用が進んだところで導入効果を評価します。業務にかかる時間・工数、トラブルの発生件数とその内容、残業時間の推移などが導入前後でどう変わったのか、数値として比較できるようになっていればわかりやすいでしょう。

よい結果が出ていればさらなる活用へのモチベーションにつながります。数値的なものだけでなく、スタッフの安心感、ストレス軽減といった精神面での効果も確認すべきポイントになります。

逆に改善の必要がある部分については、社内で解決できる問題なのか(業務フローを変える、情報の共有範囲を変えるなど)、システム的な改修やオプションの追加が必要なのかを検討し、速やかに対処しましょう。

まとめ

消費者ニーズ、社会的ニーズが多様化し、また急速に変化する現代。製品の企画・開発、設計には従来以上のスピード感を持ってあたらねばなりません。そのためには情報が散在している状態を解消し、部門を超えた情報共有・活用が不可欠と言えます。PDM、PLMの導入が、その助けになることは間違いないでしょう。

なお、製品の設計データ(仕様書、部品表など)を扱うPDMとともに、取引先との合意形成の証拠となる文書(契約書、発注書など)については電子契約サービスを使って締結・管理することも合わせて検討してみてはいかがでしょう。

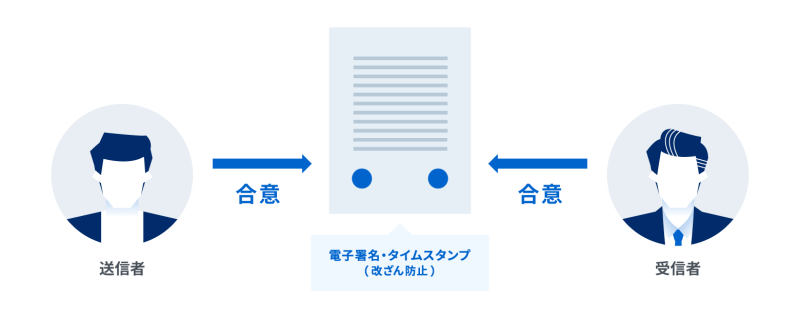

電子契約とは、インターネットや「電子署名」などのデジタル技術を使って契約締結する方法で、取引先と素早く合意形成することが可能になります。収入印紙代や郵送費といったコストも不要になります。

【電子契約のイメージ図】

【製造業における電子契約の活用事例】

トヨタ車体株式会社様

クラウドサインでは、これから契約書のデジタル化を検討する方に向けた完全ガイドを無料で提供しています。気になる方はダウンロードのうえ、ご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター

蔵捨

コピーライター

広告代理店勤務を経て、2001年からフリーランスに。ウェブを中心にIT系、ビジネス系の記事を執筆する他、企業ウェブサイトのコンテンツ制作、製品プロモーション映像の構成台本制作などを手掛ける。

こちらも合わせて読む

-

経営・新規事業に役立つ知識

ベンチマークとは?初心者向けに徹底解説します

新規事業マーケティング -

業務改善に役立つシステム・ツール

中小企業に最適 おすすめのドキュメント管理ツール7選

ペーパーレス化DX業務効率化 -

業務改善の進め方

全体最適とは?今日からできる、中小企業のための実現方法をわかりやすく解説

業務効率化プロジェクトマネジメント -

業務改善の基礎

ペーパーレス化がDX推進に貢献する理由とは?メリットや進め方を解説

ペーパーレス化DX -

業務改善に役立つシステム・ツール

EDIとは?電子契約との違いやシステム例をわかりやすく解説

ペーパーレス化業務効率化請求書電子帳簿保存法納品書経理DX -

業務改善の基礎

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説

DX -

業務改善の進め方

【初心者必見】RPAとは何か?今更聞けない基本と導入のポイント

業務効率化RPA