サイン証明書とは—外国企業との契約における署名確認手段

この記事では、国内取引では契約書に押印された印影が本物か「印鑑証明書」で確認するにもかかわらず、海外企業との契約となると、相手方のサインが真正かどうかを確認する「サイン証明書」は確認しないというちくはぐなリスク管理の現状と、その理由について考察してみました。

印鑑ではなくサイン(署名)で締結する海外企業との契約書

グローバル化が進み、オリンピックも来年に控えた2019年。商社や外資系企業でない一般企業でも、海外企業(外国法人)との取引の機会は増えていく一方です。

長い長い英文契約書の交渉をなんとかまとめ、さあ調印だ!となったタイミングで、海外企業との契約書の締結は、印鑑ではなく直筆のサイン(署名)で行う ということにはたと気づきます。

印鑑を用いて契約を締結する文化は、中国や台湾の一部でもまだ残っているものの、グローバルな取引のほとんどが書面へのサインによって、また最近ではクラウドサインのような電子契約を利用して交わされます。契約書に印鑑を押印して契約をしたがるのは、もはや日本企業だけといって過言ではないでしょう。

「英文契約書ってサインだけでOKなんですか?押印しなくても法的に有効になるんですか?」という質問は、英文契約締結時に事業部から法務部に寄せられる典型的FAQです。

この点、民事訴訟法228条4項の定めによれば、サイン(署名)または押印のどちらかがあればよいため、日本においても契約の有効性にはまったく問題がありません。

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

(中略)

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

印鑑の場合は印鑑証明書にこだわる一方でサインの場合は何も確認しない日本企業

それでも疑問が残るのが、サインだけで法的には有効だとしても、そもそもそのサインが本物であるかを誰がどうやって確認するのか、という点です。

国内の和文契約書の場合であれば、取引先に実印を押してもらい、その印影と印鑑証明書を取得し照合することで一応の確からしさが推定されます(ただし、近年の3Dプリンタ等の技術の進展により印鑑の偽造が容易となり、信頼性には疑問の声もあります)。

これに対し、印鑑を使わない英文契約書を海外の企業と締結する場合、そのサインの確からしさをどう確認すればよいかが問題となります。

金額が大きいプロジェクトなどではサイニングセレモニーを執り行い、両社の代表者がお互い面前でサインをすることもあります。このような場合は、さすがに本人確認は不要かもしれません。

しかし、面前でサインを行わないシチュエーションで、契約書に記されたサインがたしかに本人のものであるということを確認しているかというと、ほとんどの企業がそうしたサインの真正性を確認していないのではないでしょうか。

サイン証明書とは

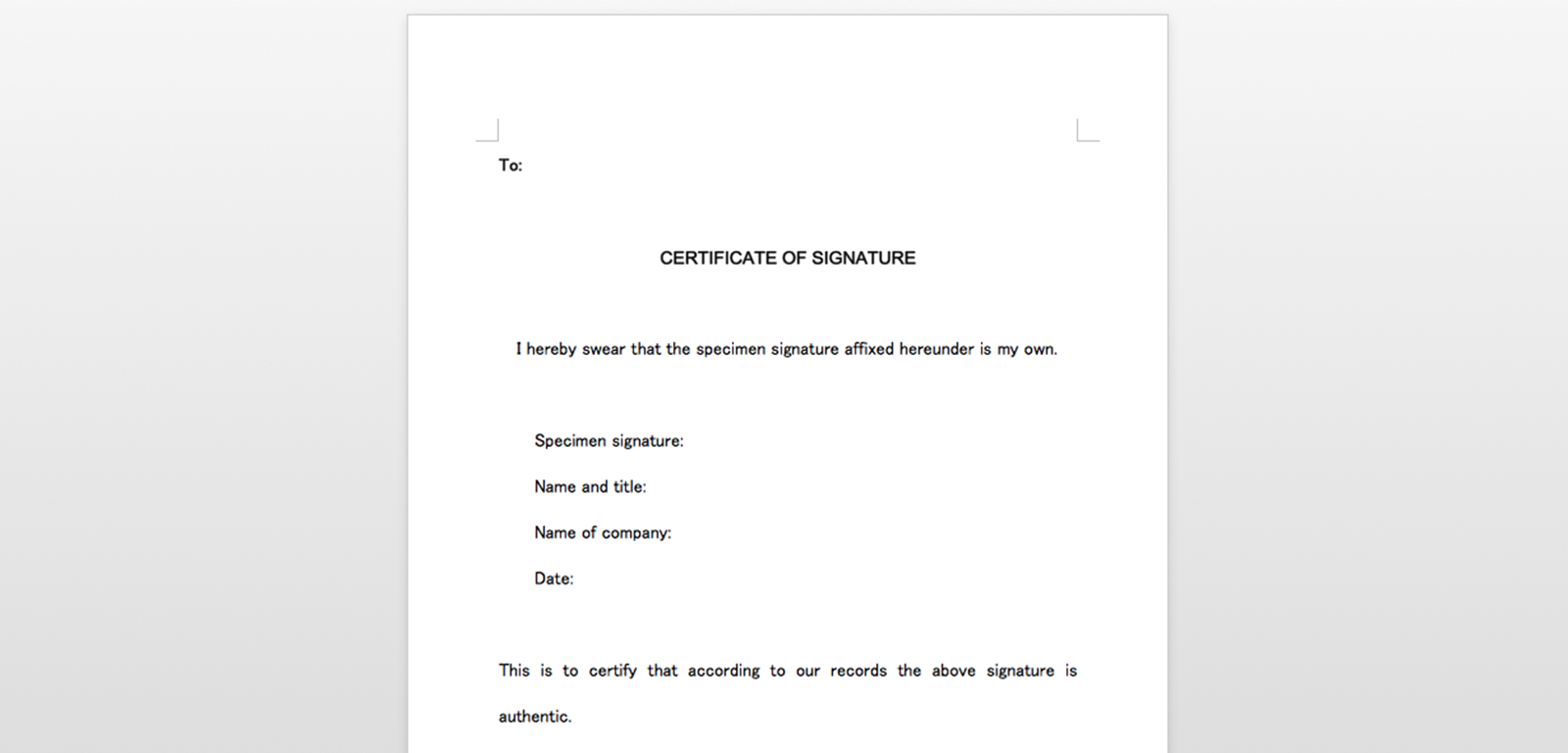

実は、このサイン(署名)についても、印鑑証明書と同じように本人性を証明するための文書があります。それが「サイン証明書(Certificate of Signature)」です。

サイン証明書とは、大使館の官憲や公証人等が、本人のサインを実際に面前で確認し、そのサインが本人によるものであることを証明する文書 をいいます。

たとえば、外国企業と日本企業の契約においてお互いがサイン証明書を要求するのであれば、

- 外国企業(日本国籍を有していない外国人)は自国か在日大使館にて

- 日本企業(日本国籍を有する日本人)は公証役場にて

このサイン証明書を取得することができます。

なお、代理人等でもかんたんに取得できる印鑑証明書と異なり、発行のたびに官憲や公証人の面前で本人がサインを行う必要があるなど、サイン証明書の取得にはかなりの時間とコストがかることを覚悟しなければなりません。

実務上サイン証明書を求めない取引が多い理由

日本企業が単にサイン証明書の存在を知らないのか、知っていても外国人への遠慮で要求しないのか?上述したとおり、日本企業のほとんどが海外企業に対しサイン証明書を求めない のが実務となっているのは、興味深いところです。

経験豊富な渉外事務所の弁護士の先生方何人かにヒアリングしてみると、「サイン証明書を求めるケースがほとんどないのは確かだが、法人の海外取引であれば相手方にも法律事務所の代理人(弁護士)がつくことが多く、その代理人自身の信用に依拠しているのでは」とのコメントをいただきました。これは確かに一理あるかもしれません。

しかし、リスクが高いはずの海外取引でサイン証明書を求めないにもかかわらず、日常的な国内取引において印鑑証明書にこだわるのは、リスク管理のポリシーとしてはアンバランス ではないでしょうか。

「社内規程で押印の場合には実印&印鑑証明書を求めるルールがあるから」「サインの場合はサイン証明書を提出させるルールがないから」ではなく、個々の取引のリスクに応じた印鑑・直筆サイン・電子署名の使い分けを整理しておく必要がありそうです。

参考文献

- 住友商事株式会社法務部ほか『新・国際売買契約ハンドブック』(有斐閣,2018)

- 在日米国大使館・領事館ウェブサイト

- 法務省「外国人の署名証明書に関する通達」

(文:橋詰、画像:7maru / PIXTA, タカス / PIXTA)