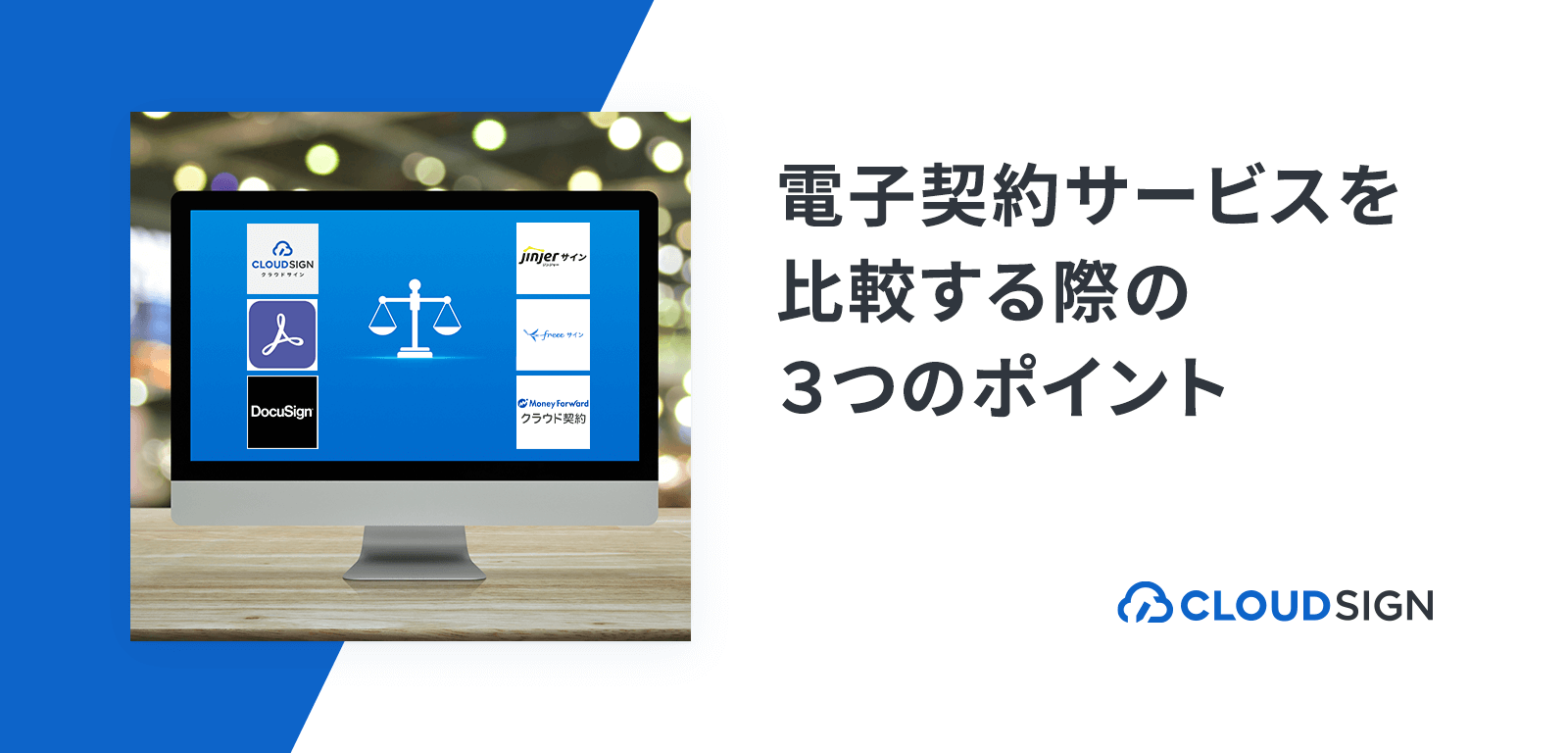

電子契約サービスを比較する際の3つのポイント おすすめの電子契約サービス比較サイトも紹介

本記事では、電子契約サービスを比較し、自社が採用すべき電子契約サービスがどれなのかを検討する際の視点とポイントをまとめました。比較の際、法的安全性やセキュリティ、そして価格に注目が集まるのは当然のことですが、電子契約を受信することとなる契約相手方にとっての使いやすさも、比較の際の重要なポイントになります。

主要な電子契約サービス・ツールの一覧も紹介しておりますので、これから電子契約を導入予定の方は参考にしてみてください。

なお、「そもそも電子契約とはどんなものなのかを知りたい」という方は下記記事をぜひご一読ください。

目次

電子契約サービスを比較する際にチェックすべきポイントとは?

総務省・法務省・経済産業省の3省による2020年9月4日付「電子契約サービスに関するQ&A」(3条Q&A)により、クラウドを活用した事業者署名型(立会人型)電子契約サービスにも、電子署名法に定められた法的効果が生じることが明らかとなりました。

▼ 電子署名、法的懸念を解消(日本経済新聞 2020年9月21日朝刊)

現在普及している電子署名サービスは当事者同士の合意成立を、当事者ではなく第三者の電子署名で裏付ける「事業者型」といわれる仕組みが一般的だ。簡便だが、条文にある「本人による電子署名」といえるのか疑問が残っていた。

政府見解では「他人が容易に同一のものを作成することができないと認められる」という「固有性の要件」を満たせば、事業者型の電子署名サービスも法的に有効であるとした。

この見解を受けて、クラウド型電子契約サービスの普及が一気に進み、2022年時点での企業への電子契約システム普及率は56.3%、うち事業者署名型(立会人型)を利用する企業が65%を占めるようになりました(関連記事:企業における契約締結時の「押印・電子署名権限確認」の実態 —商事法務調査vs業界団体調査を分析)。その一方で、たくさんある電子契約サービスの、どこをチェックすればよいのかが分からない、というご質問もいただくようになりました。

そこで今回は、電子契約サービスを比較する際に必ず確認しておきたいポイント について整理します。乱立する電子契約サービスの中から、より安全で持続可能性の高いサービスを選択するために、事業者に何をどう質問すればよいかが分かるようになります。

電子契約サービス3つの必須条件

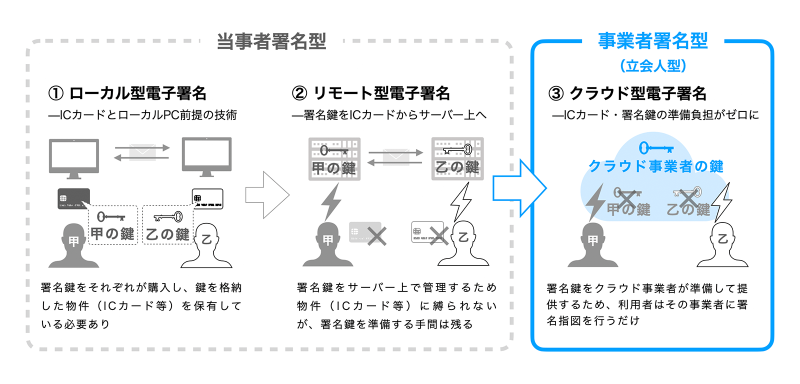

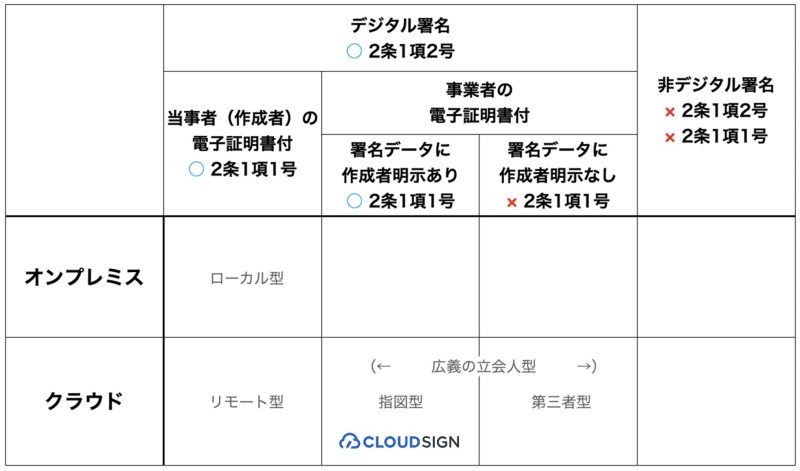

電子契約サービスには、大きく分けて 当事者署名型 と 事業者署名型(立会人型) の2つ があります。さらに細かく分類すると、以下 3つの署名タイプ に分類することができます。

- ローカル署名

- リモート署名

- クラウド署名

それぞれ特徴は異なりますが、いずれの署名タイプの電子契約サービスを選ぶにせよ、抑えるべき3つの必須ポイント があります。

必須条件その1:2条電子署名の要件を満たす電子契約サービスか

まず最初に、その電子署名・電子契約サービスが、電子署名法2条に定義される「電子署名」の要件を満たせるものかの確認からスタートします。

確認ポイント:電子文書の作成者がPDF署名パネルに明示され、かつ公開鍵暗号方式によるデジタル署名を採用しているか

電子署名法2条1項1号には、電子文書の作成者表示機能が要件として定められています。すなわち、電子文書の作成者がPDF署名パネルにおいて明示されることが必要です。当事者署名型であれば、作成者の電子証明書の名義人が署名パネル上に記録されるか、事業者署名型であればは署名パネル上の「署名の詳細」欄等に作成者を記録できるものかを確認します。

次に、電子署名法2条1項2号の改変検知機能要件で求められる、検討対象のサービスが公開鍵と秘密鍵のキーペアからなる 公開鍵暗号方式によるデジタル署名を利用しているか 否かを確認します。電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の要件を満たす「鍵長2048bit以上のRSA暗号鍵」を採用していれば、これを満たしたサービスとなります。

自分ではこれらの要件を満たしているか判断できない場合には、法務省が商業登記のオンライン申請に用いることができる電子署名として確認した電子署名サービス一覧を確認します。この一覧に掲載されている電子署名サービスであれば、作成者明示要件を満たしているものと考えて差し支えないでしょう(関連記事:法務省が商業登記に利用可能な電子署名サービスにクラウドサインを指定)。

比較の際の注意点:タイムスタンプのみを付与するサービスではないか

電子契約サービスによっては、電子ファイルにタイムスタンプだけを付与し、当事者・事業者いずれの電子署名も付与しないものがある点は、注意が必要です。

タイムスタンプだけでは、改変は検知できても、2条1項1号の作成者表示機能要件を満たせないこととなるためです。

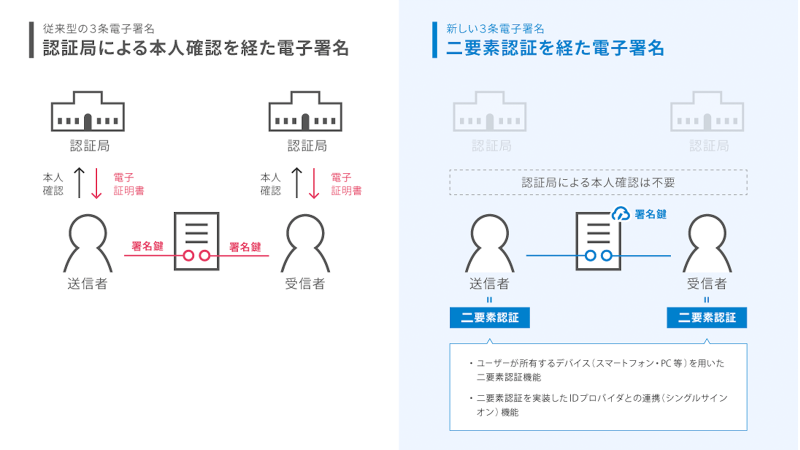

必須条件その2:契約相手方の負担なく3条電子署名が可能な電子契約サービスか

次に、押印と同等の法的効力(文書の真正推定効)がおよぶかを左右するポイントを確認します。

確認ポイント:2要素認証等により十分な水準の固有性が確保されているか

先の日経新聞報道にもあったとおり、政府見解では以下2つの観点から 「十分な水準の固有性」を持つ電子署名であれば、電子署名法3条に定める推定効が及ぶ との見解が示されました。

- 利用者とサービス提供事業者間の間での当人認証

- サービス提供事業者内部で暗号の強度や利用者毎の個別性を担保する仕組み

2020年9月4日付3条Q&Aの問3で、上記1については、事業者署名型であっても2要素認証等を用いることでこれを満たすものと示されています(関連記事:「電子署名法第3条Q&A」の読み方とポイント—固有性要件はどのようにして生まれたか)。手段を2要素認証に限定するものではありませんが、これがあればなおクリアになるものと考えられます。

比較の際の注意点:契約相手方に電子証明書発行コスト負担を強いるサービスではないか

両当事者を身元確認し両者に電子証明書を付与するタイプの当事者署名型サービスは、固有性の評価において事業者型より優位です。他方で、ユーザー各々が認証局から電子証明書(ICカード)の発行を受けたり、その維持に費用が発生したりと、契約相手に大きなコスト負担を強いることになります。そのため、相手方から受け入れを拒否され、紙契約への退行を発生させがちな点で注意が必要です(関連記事:「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」の違い—電子契約サービスの分類と選び方)。

この点、事業者署名型であれば、ユーザーは電子証明書を事前に準備しておく必要がないため、契約相手方(取引先)に対しコスト負担が発生しないために受け入れられやすいのも事実です。3条電子署名を付与することが可能な事業者署名型サービスかも確認すべきでしょう。

なお、一見すると電子ファイル上は当事者の電子証明書を付与しているように見えるものの、自己申告のみで本人名義の電子証明書を発行してしまう自己署名証明書型サービスもあるようです。この方式の場合、(2条電子署名の要件は外形的に満たせても)3条Q&Aの要件は満たさない可能性があります。

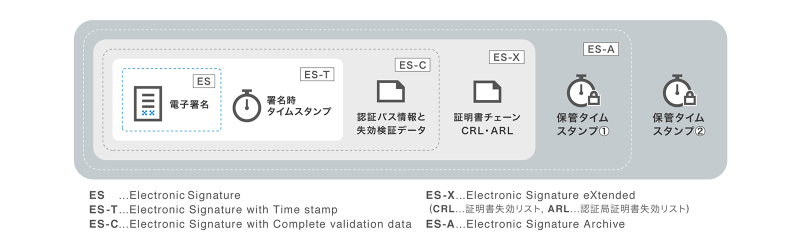

必須条件その3:国際標準規格のPAdESに準拠している電子契約サービスか

最後は細かいですが、電子署名を長期的に有効な状態に保つための技術が採用されているかについて確認します。

確認ポイント:PAdES方式の長期署名フォーマットを採用しているか

ISO32000に定める 標準規格「PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)」に準拠した長期署名フォーマットか を確認します。

これは最長5年で証明書の期限を迎える電子署名の課題を克服するため、認証された時刻を刻むタイムスタンプに加えてその暗号が危殆化しないよう新しい暗号で1年ごとに約10年間自動更新する方式です。この方式で署名をすることで、PDFファイルだけで署名の検証が可能となり、電子契約サービス事業者のクラウド上での電子ファイル管理に依存しなくなります(関連記事:電子契約と電子署名の有効期限を延長する「長期署名」の仕組み)。

複数の電子契約サービスを利用することとなった場合でも、標準規格であるPAdESに準拠したファイルが出力可能なサービスを選んでおけば、別システムへの移行や統合管理も容易となります。

比較の際の注意点:保存文書へのアクセスがベンダーロックイン仕様になっていないか

当事者型の電子契約サービスの中には、PAdESに準拠せず、署名後2年程度で証明書の期限を迎えるサービスが少なくありません。この場合は契約当事者がしめしあわせてタイムスタンプを別途付与する等の措置が必要となります。

また事業者型であってもPAdESを採用せず(長期署名化せず)、事業者自身のサーバーセキュリティをもって長期保管を保証するものもあります。

この場合、クラウドサービス上から電子ファイルをダウンロードし数年経過すると、そのファイル単独では(ダウンロード時に付与された電子証明書の有効期限が切れるために)署名検証ができません。その度にそのサービスのサーバーからファイルをダウンロードし直さなければならず、サービスの乗り換えも困難な状態となるデメリットがあります。これは、いわゆるベンダーロックインと呼ばれる状態です。

必須条件を満たした電子契約サービスかどうかを確認する方法

以上をまとめると、電子契約サービス事業者に以下の3つの質問をし、その回答を確認することで、必須条件を満たしているかが分かります。

(1) 作成者をPDF署名パネルに表示するデジタル署名サービスか?

(2) 固有性を担保するための2要素認証等には対応可能か?

(3) PAdESに準拠した長期署名フォーマットを採用しているか?

法令上の電子署名の要件がクリアになったことで、今後電子契約サービスもますます乱立し、価格・機能・連携サービスの比較も複雑になっていくことが予想されます。

「合意を電磁的に証拠化する」という最も基礎的で重要な部分をおろそかにしたサービスを選択してしまうと、いざという時に必要な契約書電子ファイルが手に入らない、ファイルは手元にあっても署名検証が正常にできず証拠として使えない、結果法的効力が認められないといった事態にもなりかねません。

主要な電子契約サービス・ツールの一覧と主な特徴・機能

ここまで電子契約サービスを比較する際のチェックポイントを解説してきました。実際にどのような電子契約サービス・ツールがあるのかを一覧にまとめましたので、これから検討する予定の方は確認しておきましょう。なお、各サービス・ツールの公式サイトも記載しているため、サービスに関する最新情報はそちらを確認してください。

【主要な電子契約サービス・ツールを提供する主要14社の一覧(アルファベット順)】

| サービス・ツール名 | 公式サイト | 運営会社 |

| Acrobat Sign | https://www.adobe.com/jp/sign.html | Adobe株式会社 |

| BtoBプラットフォーム契約書 | https://www.infomart.co.jp/contract/index.asp | 株式会社インフォマート |

| クラウドサイン | https://www.cloudsign.jp/ | 弁護士ドットコム株式会社 |

| ContractS CLM | https://www.contracts.co.jp/ | ContractS株式会社 |

| DocuSign | https://www.docusign.com/ja-jp | ドキュサイン・ジャパン株式会社 |

| Dropbox Sign | https://www.dropbox.com/ja/hellosign | Dropbox, Inc. |

| freeeサイン | https://www.freee.co.jp/sign/ | freeeサイン株式会社 |

| GMOサイン | https://www.gmosign.com/ | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |

| 契約大臣 | https://keiyaku-daijin.com/ | 株式会社TeraDox |

| ベクターサイン | https://es.vector.co.jp/ | 株式会社ベクターホールディングス |

| マネーフォワード クラウド契約 | https://biz.moneyforward.com/contract/ | 株式会社マネーフォワード |

| paperlogic電子契約 | https://paperlogic.co.jp/keiyaku/ | ペーパーロジック株式会社 |

| シヤチハタクラウド | https://dstmp.shachihata.co.jp/ | シヤチハタ株式会社 |

| WAN-Sign | https://wan-sign.wanbishi.co.jp/ | 株式会社NXワンビシアーカイブズ |

以下では、各サービスの特徴・機能を簡単に解説していますので、これから比較検討を予定している方は参考にしてみてください。ただし、以下で解説している情報は更新日(2025年6月)時点での弊社独自調査によるものです。最新の機能や特徴等を知りたい場合には各社の公式サイトやサービス資料をご参照ください。

Acrobat Sign(Adobe株式会社)

クリエイティブ・デザインツール、ビデオ編集ツール、PDF編集ツール等を提供するAdobe株式会社の電子サインツールです。

基本的な電子署名機能に加え、テンプレート管理機能、ワークフロー機能、複数の受信者への一斉送信機能など、契約締結を効率化するための機能が充実。また、モバイル版アプリを使用してスマートフォンやタブレットからも送信操作が可能です。さらに、AcrobatのPDF編集機能も利用できます。

上位プランでは、Microsoft 365、Salesforce、Zoho CRMなどのツールと直接連携して送信することも可能です。

>公式サイトはこちら

BtoBプラットフォーム契約書(株式会社インフォマート)

クラウド上で取引先が契約書を受領し、契約締結ができる電子契約サービスです。タイムスタンプ、電子著名が付与され、自社の会社を含めた最大5社間契約まで実施することができます。

電子契約はもちろん、過去に"紙"でやり取りしていた文書もクラウド上で保管できるため、安全に社内共有ができます。また、契約書の状況(締結中/期限切れなど)を、取引先別/契約種別/タグ別/期限別などで簡単に把握ができます。

>公式サイトはこちら

クラウドサイン(弁護士ドットコム株式会社)

弁護士や税理士向けのサービスや法律相談サービスを運営する弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービスです。締結した全てのPDFファイルにタイムスタンプ、電子著名が付与されるため、非改ざん性が担保されます。また、テンプレート管理機能、一括作成機能、更新などのアラート通知機能、ワークフロー申請機能、契約書管理機能など契約締結から管理に必要な一連の機能が揃っています。

締結やインポートした書類の締結日や契約相手先などの情報を読み取って契約書管理に活かすAI契約書管理機能を搭載。本人確認を強化する二要素認証やIPアクセス制限、シングルサインオン対応などのセキュリティ機能も備えています。

>公式サイトはこちら

ContractS CLM(ContractS株式会社)

ContractS CLMは、契約に関連する業務をサービス内で完結させられる特徴があり、契約書の作成、レビュー、承認、締結、更新、管理などをContractS CLM上で行うことができます。

タスク管理、ステータス管理、アクティビティ履歴、修正履歴のバージョン管理、法務担当者への相談機能など、契約書業務を効率化するための機能が備わっています。

>公式サイトはこちら

DocuSign(ドキュサイン・ジャパン株式会社)

米国発の、44言語で電子署名が可能な電子契約サービスです。ワークフロー機能や一括送信機能などの機能が備わっており、日本特有の商慣習である印影の捺印なども提供しています。また、Salesforce、Microsoft Office、Google Workspace、SAPなどのシステムとの連携に対応しています。

>公式サイトはこちら

Dropbox Sign(Dropbox, Inc.)

米国発のオンラインストレージサービス「Dropbox」が運営する電子契約サービスです。法的拘束力のある電子署名を導入した契約書を準備、送信、署名、追跡でき、契約のワークフローを効率化できます。

Dropboxとの連携を強みにしており、Dropboxのアカウントを通じて書類を選択し、署名依頼を送信できる点が特徴です。DropboxのほかSalesforceやGoogle Workspaceからも送信や署名が行えます。

>公式サイトはこちら

freeeサイン(freeeサイン株式会社)

契約書の作成、承認、契約締結、管理まで、契約に関連する一連の業務をワンストップで効率化することができます。電子契約の締結時は、「電子サイン」と「電子署名」の使い分けが可能なシステムになっており、それぞれでかかるコストが異なるため、契約の種類に応じていずれかを選択することになります。

また、freee会計ソフト やfreee人事労務といったfreeeの他のプロダクトとの連携も可能です。

>公式サイトはこちら

GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)

クラウドホスティング及びセキュリティサービスを中核とした各種インターネットソリューションの開発・運⽤を行うGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約サービスです。画面上での手書きによる署名や実印タイプの本人確認済み電子署名など用途に応じた署名の種類を選択できるのが特徴。

また、一度に最大1,500人まで送信設定が可能な差込文書一括送信やワークフロー申請機能、押印機能などにも対応しています。Salesforceやkintone上で署名や保管が行える連携機能も特徴です。

>公式サイトはこちら

契約大臣(株式会社TeraDox)

事業者署名型の電子署名機能や改正電子帳簿保存法に準拠した書類保管機能を備えた電子契約システムです。契約書の作成・送付・締結までオンラインで完結でき(複数者間契約にも対応)、雇用契約書や労働条件通知書、秘密保持契約書、業務委託契約書など利用頻度の高い契約書テンプレートを多数用意しています。

>公式サイトはこちら

ベクターサイン(株式会社ベクターホールディングス)

旧「みんなの電子署名」がサービス統合し、2023年6月にサービス提供を開始した電子契約サービスです。署名依頼の相手先はサービスへの登録なしで署名できるほか、タイムスタンプ付与機能、すでに署名されたファイルの保管などの機能を提供します。

>公式サイトはこちら

マネーフォワード クラウド契約(株式会社マネーフォワード)

会計ソフトを提供する株式会社マネーフォワードによる電子契約・契約書管理サービスです。契約書の作成から、申請、承認、締結、保存、管理までの一連の業務をカバー。電子契約だけでなく、紙の契約書もマネーフォワード クラウド契約の画面でまとめて管理することができます。

また、他社電子契約サービスから受領する電子契約データも、締結完了時に自動で取込可能です。

>公式サイトはこちら

paperlogic電子契約(ペーパーロジック株式会社)

文書の内容や重要度に応じて立会人型・当事者型の電子署名を自由に使い分けることが可能な電子契約サービスです。全ての文書にタイムスタンプが自動的に付与されます。

サービス内で契約相手も電子証明書の取得申請が可能ですが、契約相手先は同じサービスに加入せず契約を締結できる仕様です。

>公式サイトはこちら

シヤチハタクラウド(シヤチハタ株式会社)

シヤチハタ印等の物理的な印鑑を製造するシヤチハタ株式会社が提供している電子契約サービスです。手持ちの印鑑を登録するオプションもあるため、紙での業務をそのまま電子に移行することが可能。

自由度の高いワークフロー機能やタイムカードや掲示板、スケジューラ等のグループウェア機能も特徴的です。

>公式サイトはこちら

WAN-Sign(株式会社NXワンビシアーカイブズ)

データ・ソリューション事業を展開する株式会社NXワンビシアーカイブズによる電子契約サービスです。紙の契約書と電子契約書の一元管理が特徴的。検索項目のカスタマイズや複合検索に対応し、フォルダ毎に閲覧を制御できるユーザー管理機能などを標準で搭載しています。

>公式サイトはこちら

信頼できる電子契約サービス比較サイト

電子契約サービスを検討する場合にはニーズに応じたさまざまな比較の観点があります。サービスについてWeb上で調べる段階に入り「電子契約 比較」「電子契約 ツール」「電子契約 サービス」といったキーワードでGoogle検索をすると、各社のサービスを比較したWebサイトがいくつかヒットしますが、どの比較サイトを参考にすれば良いか判断が難しいのではないでしょうか。

事業者が広告費を得て運営する比較サイトも多数存在するため、その内容の中立性には注意する必要がありますが、いくつかは信頼のおける比較サイトがありますので次項で確認しておきましょう。

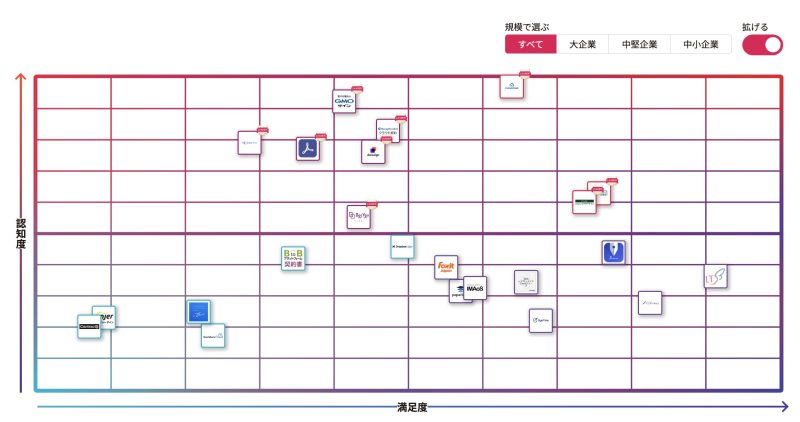

おすすめ電子契約サービス比較サイトその1:ITreview

法人向けのSaas・ハードウェア・サービス製品のレビュー比較サイト「 ITreview」には、実際のユーザーの詳しいクチコミとあわせて評価が投稿されています。

また、認知度と満足度でサービスの評価をグリッド表示した、見た目にわかりやすい比較表(「ITreview Grid」)も提供されています。

ITreviewによる電子契約サービス比較表(出典:https://www.itreview.jp/categories/e-sign#category-description-title)

クラウドサインは、ITreviewにおける「電子契約・電子サイン・電子署名の比較・ランキング・おすすめ製品一覧」において常にトップリーダーの評価をいただいています。

おすすめ電子契約サービス比較サイトその2:BOXIL(ボクシル)

法人向けサービスの比較サイトとして定評のある「BOXIL(ボクシル)」も、口コミに基づく比較サイトです。

口コミによるサービスの絶対評価をレーダーチャートで表示しており、直感的に各サービスの特徴を把握することができます。

クラウドサインは、ここでも「電子契約システム」のカテゴリにおいてトップクラスの評価を毎年いただいています。同サイトにはレーダーチャートの他にも比較表や電子契約システム人気ランキングが掲載されているため、電子契約サービス検討時に一読しておくのがよいでしょう。

BOXIL(ボクシル)によるクラウドサインの評判・口コミページ(2025年6月時点)

電子契約サービス比較方法のまとめ

電子契約サービスは法的安全性だけを評価して導入を決めてしまいがちです。

そうした安全性はもちろんチェックすべき事項ではありますが、サービス評価・比較サイトの口コミを読んでみれば分かるとおり、自社にとっての使いやすさだけでなく、契約相手方にとって受け入れられやすいサービスであるかが、電子契約導入の最大のポイントとなります。

なぜなら、電子契約は自社だけでなく、契約相手である取引先も利用するシステムだからです。

もし、導入した電子契約サービスが取引先にとって使いづらいものであったり、セキュリティ面で不安を感じるものであったりした場合、取引先は電子契約の利用を拒否する可能性があります。その結果、結局紙の契約書に戻ってしまい、電子契約導入のメリットを十分に享受できなくなることも考えられます。

つまり、法的に問題ないかだけでなく、契約相手方にとっての使い勝手とのバランスも見極めた上で、必要な電子契約サービスを選択する必要があるでしょう。

なお、当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」は導入社数250万社以上、累計送信件数1,000万件超の実績を持ち、導入時の課題解決や運用定着化のサポートも充実しています。

豊富な導入実績があり、市場の認知度が高いサービスを選ぶことで、取引先にも受け入れてもらいやすくなるというメリットを実感できるでしょう。

クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)