基本契約書とは?基本契約書の必要項目と無料で使えるひな形を紹介

基本契約書とはどんなシーンで使われることが多いのでしょうか?

当記事では、基本契約書と個別契約書の役割の違いから基本契約書とはどのようなものかを解説し、基本契約書を作成する前に必要な項目と印紙代を説明します。

また、無料のひな形や基本契約書を電子化するメリットも紹介しますので、基本契約書をこれから用意する方は参考にしてみてください。なお、電子契約の基礎を知りたい方はこちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

目次

基本契約書とは

基本契約書とは、特定の相手と継続的な取引を行う際に、そのすべての取引に共通して適用される基本的な条件を定めた契約書のことです。個別の取引のたびに契約条件を一から交渉・合意する手間を省き、スムーズに取引を進めることを目的とします。

少しわかりやすいイメージで表現するとすれば「共通のルールブック」のような役割を果たすというものです。基本契約書で支払い条件や秘密保持義務などの取引の基本となる土台をあらかじめ固めておくことで、個々の取引では数量や納期といった変動要素のみを定めるだけで済みます。

ここでは基本契約書についての詳細と混乱しやすい「個別契約書」との違いについてなどを詳しく解説します。

基本契約書の役割について

基本契約書の主な役割としては「効率化」や「リスク管理」などが挙げられます。基本契約書を作成することで、取引のたびに発生する契約条件の交渉や合意形成の手間を省略し、契約業務を効率化することにつながります。

また、基本契約書には、契約の適応範囲や成果物に対する瑕疵担保責任、解約など、基本的なルールを記して締結します。取引を成立させる上で重要なルールを明示・合意しておくことで、双方が果たすべき責任を明確にすることができ、トラブルの発生を防ぐリスク管理の役割を担っています。ほかにも、口約束による「言った・言わない」といった問題を避け、双方の合意事項を文書として明確にすることでトラブル発生時の対策にもつながります。

基本契約書と個別契約書との違い

基本契約書と個別契約書は、適用範囲と内容の具体性が異なります。たとえるとすれば、基本契約書がすべての取引に共通する「幹」であるのに対し、個別契約書は個々の取引内容を定める「枝葉」にあたるようなイメージです。

具体的な内容について解説すると、基本契約書では、支払条件や秘密保持義務など、取引の基本原則を長期的な視点で定めるものです。一方、個別契約書では、基本契約のルールのもとで、商品名、数量、単価、納期といった取引ごとに変動する具体的な条件を定めます。

もし基本契約書と個別契約書の内容に矛盾が生じた場合は、より具体的な定めである個別契約書の内容が優先されるのが一般的です。ただし、基本契約書に「基本契約書の定めを優先する」といった特約を設けることも可能です。

基本契約書を作成するメリット・デメリットとは

上記で解説したように基本契約書は継続的な取引を行う際に、その都度契約書を交わす手間を省き、取引の基本的なルールを定めるための重要な書類です。必ずしも法律で作成が義務付けられているわけではありませんが、基本契約書を作成することで多くのメリットがあります。一方で、デメリットや注意点も存在します。

ここからは基本契約書を作成するメリットとデメリットについて詳しく解説します。

基本契約書を作成するメリット

基本契約書を作成することで、その後の個々の取引に共通して適用される契約内容の交渉や調整をあらためてする必要がなくなり、取引が迅速化し、契約条件の管理も容易になります。基本契約書があれば、同じような取引をする際に必要な項目は数量や納期といった変動項目のみとなるため、契約締結までの時間が短縮され、法務部門や営業担当者の負担が軽減されます。

日本の法律では、商談の場や電話など口頭で合意の上取引を開始しても契約は成立します。信頼できるビジネスパートナー同士では、口約束で問題なく取引を継続している例もありますが、故意ではなくても互いの認識に違いがあり、合意したはずの内容からずれが生じるということもゼロではありません。

信頼できるパートナーシップを築き上げるためにも、基本契約の締結によりフェアな関係性を初めに構築することはとても重要です。

基本契約書を作成するデメリット

基本契約書は作成するメリットの方が大きいですが、デメリットとしては作成に時間と労力がかかる点が挙げられます。将来発生する可能性がある取引を想定し、網羅的かつ法的に有効な条項を作成する必要があるため、法務部門など専門知識を持つ担当者による慎重な検討が不可欠です。

ほかには、法令が改正されたり、ビジネスモデルが変化したりすると、契約内容が実態にそぐわなくなる「形骸化」のリスクがあるため、定期的な見直しが必要になることが挙げられます。

基本契約書の書き方

基本契約書を作成する際、押さえるべき主な項目は下記のとおりです。

基本契約書に必要な項目

- 目的

契約の目的を定める条項です。相互の利益を尊重し、公正な取引をするための内容を記載します。 - 納入・検収

納入を受けてから検収を完了させるまでのプロセス、期間を明確に定めます。 - 所有権の移転時期

製品や成果物の所有権がどのタイミングで甲乙間を移行するかを定めます。 - 瑕疵担保責任

納入後に瑕疵が判明した場合の責任所在について定めます。 - 契約期間

契約の有効期間や延長の方法について定めます。 - 解除

契約の解約方法について定めます。 - 個別契約の適用範囲

この基本契約と取引毎に取り交わす個別契約の適用範囲を定めます。

以上のように、基本契約書では取引を行う上でベースとなる項目を記載します。個々の取引の数量、価格、納期といった変動性の高い項目は、個別契約に盛り込むと良いでしょう。

なお、契約書の記載内容は個別ケースによって解釈が異なる場合もあるため、特に取引金額が大きい場合やこれまで扱っていない契約を締結する場合などにおいては弁護士などの専門家に相談し作成することが望ましいです。

基本契約書のひな形

基本契約書を作成する時、必要な項目を記載したサンプルやひな形を使用すると便利です。無料でダウンロードして使える基本契約書のフォーマットを配布しているWEBサイトは色々ありますが、自分のケースに合う条件をカバーしている内容であるか、注意して選ぶ必要があります。

クラウドサインでは、業務委託を締結する際に使用できる業務委託基本契約書のテンプレートを配布しています。

基本契約書の収入印紙は必要?いくらかかる?

結論から言うと、すべての基本契約書に収入印紙が必要なわけではありませんが、いくつかの例外を除くと、原則として一律4,000円の印紙税が課せられます。

ここでは、収入印紙が必要なケースと不要なケースを具体的に解説します。

収入印紙が必要になるケース

基本契約書に収入印紙が必要となるのは、その契約書が印紙税法で定められた「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に該当する場合です。

第7号文書と判断されるには、国税庁によると主に以下の要件を満たす必要があります。

- 営業者間(事業者間)の契約であること

- 売買、請負、運送など、特定の取引に関する契約であること

- 2回以上の取引に共通して適用される契約であること

- 契約期間が3か月を超えていること(または期間の定めがないもの)

- 更新に関する定めがあること(自動更新を含む)

具体的には、「業務委託基本契約書」「売買基本契約書」「代理店契約書」などがこれに該当することが多く、この場合の印紙税額は一律4,000円です。

参照:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断、継続的取引の基本となる契約書とは、2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件

収入印紙が不要になるケース

以下のケースの基本契約書には収入印紙は不要です。

- 契約期間が3か月以内かつ、更新の定めがない場合

第7号文書の要件を満たさないため、課税対象外となります。 - 契約金額の記載がない請負契約などの場合

本来、請負契約は契約金額に応じて印紙税額が変わる「第2号文書」に該当しますが、基本契約書の段階では具体的な金額を定めないことがほとんどです。このように契約金額の記載がない場合は、課税文書とはなりません。 - 電子契約を利用して基本契約書をやりとりする場合

電子契約は課税対象外であり、最もメリットの大きい方法です。電子契約のメリットについては次のパートで詳しく解説します。

電子契約のメリット

これまでのような紙による基本契約書には、収入印紙をはじめとするコストや、製本・郵送といった煩雑な業務など、多くの課題があります。これらの課題を根本から解決する手段が「電子契約」です。

ここでは、なぜ特に継続的な取引の土台となる基本契約書に、クラウドサインのような電子契約サービスが最適なのか、その理由を解説します。

電子契約なら収入印紙・郵送費が不要

最大のメリットは、契約締結にかかる直接的なコストを大幅に削減できる点です。

まず、上記でも解説した通り、印紙税法が課税対象とするのは物理的な「紙の文書」に限られます。そのため、電子データで契約を締結する電子契約(クラウドサイン)では収入印紙が一切不要となり、第7号文書に該当する場合の印紙代4,000円を完全に削減できます。

国税庁は「電磁的記録」により契約締結した場合には印紙税が発生しない旨明確化しており、E-mail、FAX等での契約締結に関しても印紙税は発生しないものとしています。

そのため、紙で作成した基本契約書は課税文書に該当しますが、電子で契約した場合には印紙税が発生しません。 紙の契約書の処理の手間を省くだけでなく、印紙税の100%カットも実現できる、電子契約という選択肢を検討してみるのはいかがでしょうか。 クラウドで契約を結ぶクラウドサインについて、詳しく知りたい方はこちらから無料で資料をダウンロードしてご覧ください。

ほかにも契約書の印刷代やインク代、相手方へ郵送するための切手代や封筒代、そして締結後の契約書を保管するためのファイル代やキャビネット費用といった、見落としがちな間接コストもすべて不要になります。契約件数が多ければ多いほど、これらのコスト削減効果は大きくなります。

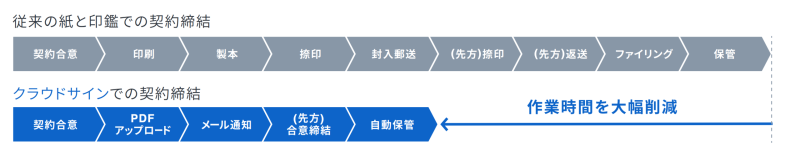

業務効率化・契約のスピードアップにつながる

優秀な人材の手を止めず、効率的に契約作業を行うためには、契約書の締結業務を電子化できる電子契約の導入がおすすめです。

これまで物理的な紙と印鑑で「合意」を証明していた作業をクラウドに切り替えると、オンライン上で正式な契約が完結するため、神や印鑑が不要になり、これまで1〜2週間かかっていた原本の処理時間を大幅に短縮することができます。

【紙契約と電子契約の締結フローの比較】

| 従来の原本処理 | クラウドサインの原本処理 | |

|---|---|---|

| 委託書 | 契約書作成→印刷→押印→送付状作成→印刷→返送用封筒準備→宛名記入→郵送 | 契約書作成→押印(クラウド上)メール送信→メール通知 |

| 受託者 | 原本確認→押印→返送 | 原本確認(クラウド上)押印(クラウド上)返送(クラウド上) |

| 委託者 | 原本確認→ファイリング | 原本確認→クラウドサイン→保管 |

安全性が高く、コンプライアンスとセキュリティの強化につながる

電子契約は業務効率化だけでなく、紙の契約以上にコンプライアンスとセキュリティを強化できます。電子契約で締結された契約書には、法的に有効な「電子署名」と「タイムスタンプ」が付与され、これにより「誰が、いつ、何に合意したか」が客観的に記録され、締結後に契約書が改ざんされていないことを高いレベルで証明できます。

【電子契約における電子署名とタイムスタンプの役割イメージ】

ほかにも契約の更新時期を管理するアラート機能もあり、意図しない契約の失効や自動更新を防ぐなど、ガバナンス強化に直結します。

電子署名やタイムスタンプについて詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

基本契約書のやりとりをするなら電子契約(クラウドサイン)がおすすめ

なお、クラウドサインでは契約書の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

この記事を書いたライター