3代目社長がコロナ禍で見出したDXという活路 長崎の教習所はどのようにしてIT企業へと変貌を遂げたのか

ヒューマングループは長崎県佐世保市で自動車教習所の運営からスタートした創立72年の企業。地元における貸切バス事業や観光事業を主軸にしつつ、コロナ禍で既存事業が危機に陥ったのをきっかけに、社内システムの移行によるDXの本格化、およびシステムを外販するDX事業をスタートさせました。

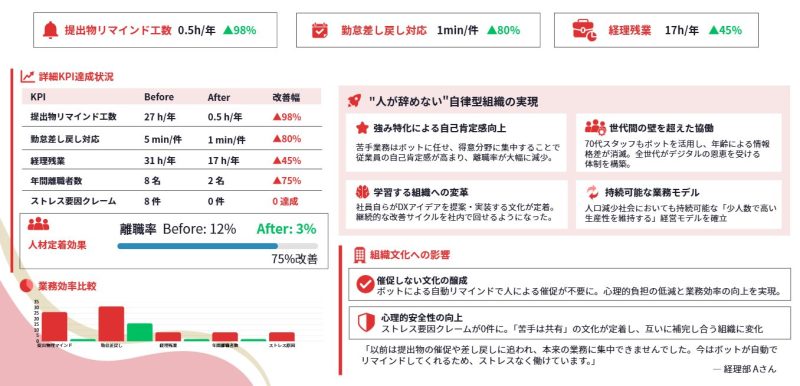

同社のDXは単なるシステムの移行に止まらず、業務の効率化、さらには組織文化やワークスタイルの変革につながり、かつて12%あった離職率が3%まで低下するという成果が表れるまでになりました。

それらシステム移行や組織変革を主導した3代目社長の内海梨恵子氏に、どのような方法や考え方でDXを推し進め、会社の仕組みを変えていったのか、話を伺いました。

株式会社ヒューマングループ 代表取締役

長崎県佐世保市で創業72年の自動車教習所・観光事業を承継する3代目。コロナ禍で既存事業が打撃を受ける中、社内DXを推進し「管理なし、仕組みで動き、人が輝く One-Chat DXモデル」を確立。その成果により「日本DX大賞2025 優秀賞」を受賞。現在は新規事業としてコンサルティング事業やDX導入支援を全国展開し、地方中小企業の組織変革の支援も行っている。人と組織の強みを最大化する「ヒューマニティー経営」を展開中。Gallup認定ストレングスコーチ/国家資格キャリアコンサルタント/ITコーディネーター。

目次

メンテナンス性やコストを重視してノーコードツールを選択

――DXに本格的に取り組む以前の状況について教えてください。

外部環境としては、貸切バスや自動車教習所といった既存事業が人口減少といった社会情勢もあって非常に厳しい状況でした。また、内部環境としては、およそ30年に渡って同じ社内基幹システムを使い続けてきたことで、クラウドやモバイルへの対応が困難になっているという課題がありました。

――御社では、2代目社長の時代からITへの投資を積極的に進められていたそうですね。

はい、弊社では約30年前から使っている社内システムがあり、メーラー、案件管理、顧客管理、資料管理、ワークフローなど業務に必要な全ての機能がすでに備わっていました。ただ、高機能すぎて、今の時代に合わせて更新するにはコストがかかり過ぎることが分かりました。

そんなときに知り合いから教えてもらったのがノーコードツール(※)の「Lark」です。クラウドやモバイルに対応しているのはもちろんのこと、私がやりたいと思っていたこと全てが叶えられそうな機能を持っていたので、これを使っていこうと決断しました。

※ノーコードツール…専門的なプログラミングの知識がなくても、アプリケーションを開発できるツールのこと。

――なぜノーコードツールを選んだのでしょうか。

システム開発が可能な人材もいたのですが、完成させることができたとしても、その後の業務やトレンドに合わせて継続的に更新し続けることは難しいですし、コスト面を考えても現実的ではありません。それより、すでに世の中にあるノーコードツールを活用した方がメリットが多いだろうと思いました。

株式会社ヒューマングループ 代表取締役 内海 梨恵子氏

便利さを実感しやすいところから小出しでシステム移行

――長らく使い続けていたシステムから乗り換えるということで、社内では反発などはありませんでしたか。

全然なかったですね(笑)。それが当社の強みかもしれません。新しいことにチャレンジするとき、後ろ向きな人がほぼいません。まずはやってみようという姿勢で、実際に触れてダメだったらそう言ってくれます。会社が「今より良くする、という考えで変えようとしている」ことをスタッフのみんなが信じてくれていると思うんですよね。

ただ、いきなり全部を変えてしまうとパニックになる可能性もあるので、みんなが便利さを実感しやすいところから緩やかに、小出しに変えていくようにしました。

――具体的にはどのように進めたのでしょう。

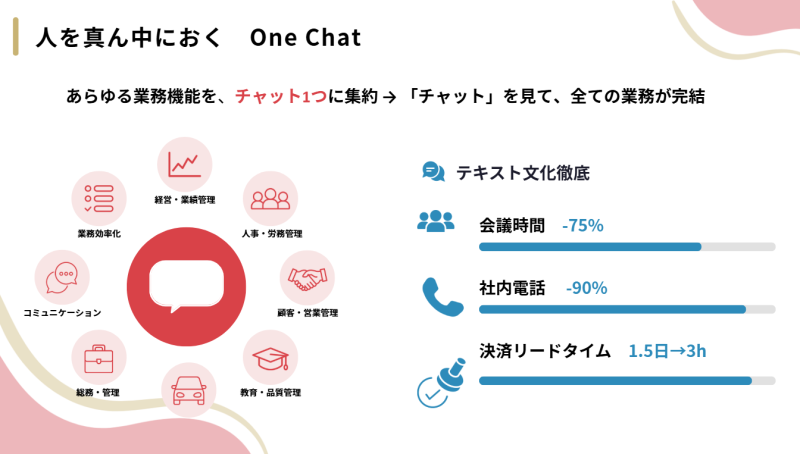

まず変えたのがチャットです。チャットツールはどれも基本的な使い方はあまり変わりませんし、既存のワークフローと連携させて社内申請に関するお知らせや手続きを促す通知も見られるようにしましたから、すごく便利になったという声がもらえました。

その次は顧客管理の機能を置き換えて、さらに別の機能も新しくして、というように1つずつ変えていきました。最初のチャットを変えるのは1日で終わり、他も含めて全てを移行するのにかかったのは2カ月くらいです。

さらに導入から1年の間に、Larkの運用を主導していた部署が中心になってアプリやボットを100以上作りました。ノーコードでアプリが作れるということで、新しいシステムを使っていくうちに、これもできそう、あれもできそうとなって、加速度的に増えていった感じです。

――アプリ開発は内海社長が主導されたのですか。

最初は私ですね。「こういうのがあったらいいよね」と雑談ベースで話をしてから、まず私が目の前で作ってみて「そんなに簡単にできるんだ」ということに気付いてもらいました。何人かが作れるようになると、その人たちがまた他の人たちに教えてくれるようになるので、どんどん広がっていきましたね。

「管理型」から「支援型」の経営へ、離職率は4分の1に

――DXを推進したことで一番の成果は何だったと思いますか。

DX推進を通じて、組織文化が変わったことが一番の成果だったと思います。

実は以前は目標達成のためにスパルタ式のマネジメントを行なっていましたが、スタッフが息苦しさを感じて離職につながっていました。

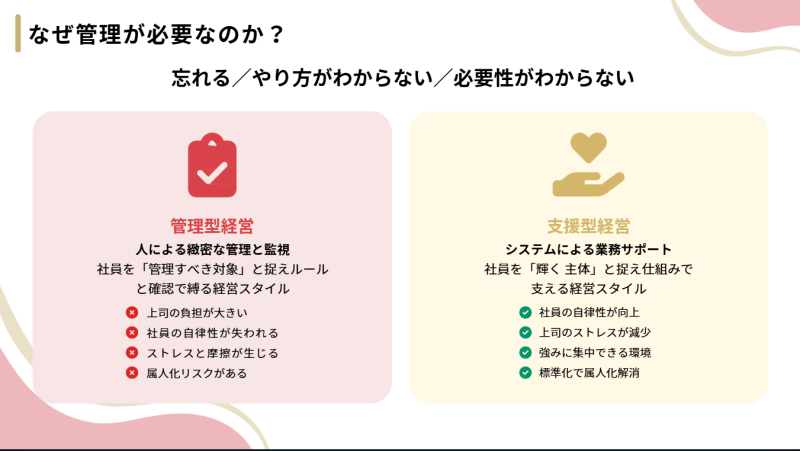

そこで、マネジメントスタイルを「管理型」から「支援型」に変えたんです。

――そのようなやり方をしているのには理由があるのでしょうか。

以前は良かれと思って私が全部ツールなどを作ってしまい、「みんなはこれを使うだけでいいですよ」みたいにしていたんですよね。ただ、何も知らないうちに事が進んでいて、いきなり上からポンと降ってきてしまう形だとスタッフとしては納得感が得られず、気持ちとしてもついていけないようでした。

そういうことがあって、物事が決まっていく過程でスタッフのみんなで一緒に考えていったり、情報共有しながら進めていったりするような、透明性のある仕組みにすることが大事だと気付いたんです。

もちろん失敗ツールができあがることもあります。でも、そういうときでも「やってみたけれどダメだった」という結果まできちんとみんなで共有します。最初から完璧じゃなくてもいい、ということを伝えていくのも重要なんですよね。

――離職率の低下も大きな成果だったと思うのですが、DX推進したことでなぜ離職率が下がったのでしょうか。

一番変わったと感じるのは社内手続きにおけるリマインド工数が減ったことです。

以前は期限までに書類提出していない人に対して、経理部や総務部がリマインドすることになるのですが、その工数や心理的なストレスがかなり大きかったんです。

そこで、人がリマインド対応するのではなくボット化することにしました。期日までに提出されてなかったらチャットツールに自動で通知が出るようにして、その後も提出されなかったら12時間おきに通知し続ける、というように。

それによって、リマインドする人もされる人も、工数や心理的なストレスが大幅に軽減され、余計な工数がかからなくなりました。催促や言い訳の応酬で嫌な思いをする人がいなくなったのは、効果としてはかなり大きいと思います。

――組織の文化が変わったことで離職率も下がったんですね。

そうだと思います。どうすればスタッフがパフォーマンスを発揮できるかという考え方に変えて、経営者がやることは利益が出る経営戦略、方向性を決めるだけ。方向性が定まっていれば、スタッフの皆さんはそれを120%やり切って、利益が必ず出るはずだと。

スタッフのみなさんには「これだけはやってほしい」という行動目標を伝えたうえで、みんながやり切っても利益が出なかったら私の責任と、はっきり宣言したのも良かったのかもしれません。

今後の日本に不可欠な中小企業のみなさんが、楽しく働いて結果が出る仕組み作りを

――現在は新たにDX事業を展開して、システムなどの外販も手がけています。

DX事業を始めたきっかけはコロナ禍です。当時、特に貸切バス事業は影響が大きく、売上が9割減になるほどでした。ただ、その前からデジタルの取り組みを新規事業アイデアとしてずっと温めていました。

実は、以前から「弊社の社内システムと同じものを使いたい」という声はいただいており、100以上の会社の方が見学に来られるほどでした。当時はサーバー費用などの点がネックになって外販には至らなかったのですが、需要があることは実感していました。

そこで、コロナ禍で貸切バス事業が打撃を受けた際、せっかくなら空いたリソースでそれにチャレンジしたいなと。バスドライバーの方からも、ただ休んで給料をもらえるだけより何か仕事をしたい、という声があって、会社としてもそういう機運が高まりました。

まずはLINE公式アカウントの導入支援から始めて、手応えを感じたのでDX事業を本格展開していくことにしました。既存事業がエリアに縛りのある労働集約型のビジネスでもあったので、DX事業はそうではないものにしようということも最初から決めていましたね。

――DX事業の中でニーズが高いものは何ですか。

圧倒的に社内の業務システムです。会社の業務の仕組みをどうやって変えたらいいのか分からないので相談したい、という問い合わせはすごく多いです。

一般のソフトウェア会社だとそのソフトありきの業務改善になりますが、私たちの場合はその会社にとって本当に必要なものが何であるか、という視点で考えられるのが強みです。

また、自社で運用してうまくいったという成功例をそのまま横展開できるのも大きいです。

その意味では、デジタルが決して得意な人たちばかりではない私たちのような組織が、既存事業を含め本業をシステムでしっかり動かしているというのは、説得力があるのだと思います。

――今後の企業としての目標やDXの展望についてお聞かせください。

独立行政法人中小企業基盤整備機構のデータによると、日本の企業数全体のうち大企業は0.3%にしかすぎず、99.7%が中小企業です。働いてる人の数でみても7割が中小企業。なのに、中小企業のDXをサポートする動きはまだまだ少ない。

中小企業の生産性が上がらないとこれからの日本はもっと厳しくなっていくはずです。そうした課題を解決するためにも、みんなが楽しく働いて結果が出る仕組み作りをお手伝いしていきたい、というのが大きな目標です。

それとは別に小さな目標としては、経営者やスタッフ1人1人がそれぞれの役割をもって、みんながいい仕事ができる会社作りを続けていきたいですね。

時代とともにビジネスの移り変わりはあるけれど、変化を楽しみながら事業を展開していく、というのが私たちの会社らしさでもあると思っています。

DXを推進すると企業文化が変わる

内海氏へのインタビューを通して、DXは単なる業務効率の向上のみならず、企業文化の変化や、それによる従業員満足度の向上といったさまざまなポジティブな変化をもたらすものだということがわかりました。

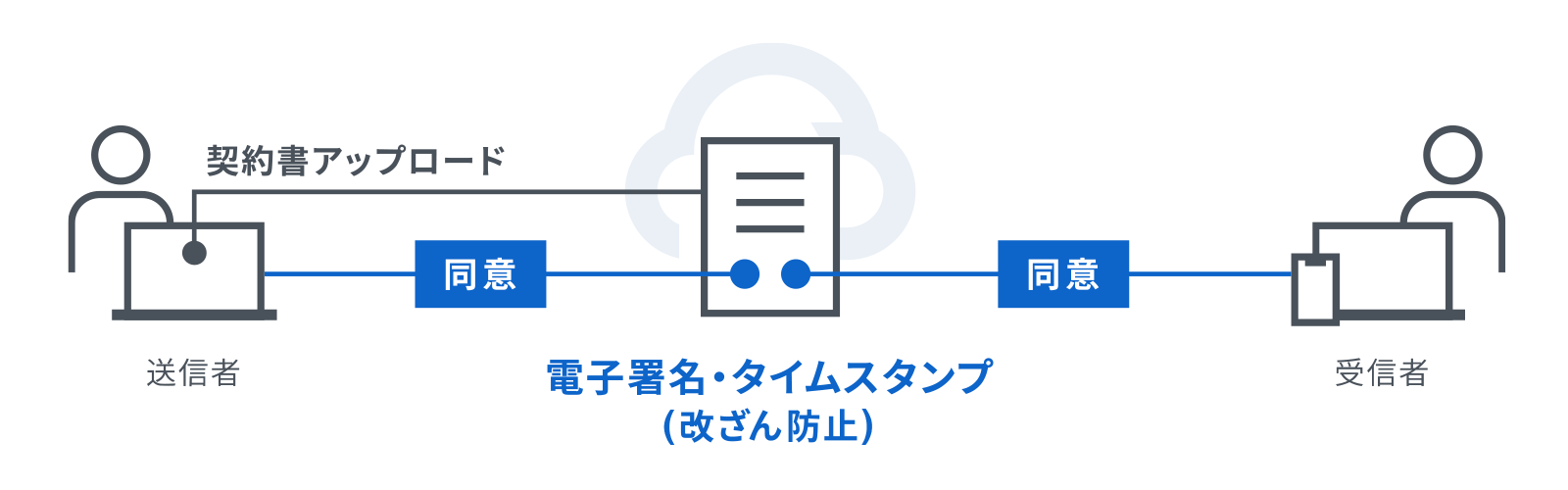

なお、クラウドサインでは、DXの一環として契約書の「デジタル化」を推進する方法もおすすめしています。

電子契約とは、従来の「紙と印鑑」の契約業務を電⼦化することで、作業時間とコストを⼤幅に削減することができる仕組みのことです。

【電子契約のイメージ】

電子契約は、以下の3つの理由から業務効率化初期の導入ツールとしてもおすすめされます。

- 操作が簡単(メールを使えれば大丈夫)

- 既存の業務フローに対して「追加・変更」が少なくて済む

- 収入印紙代や郵送費、管理保管場所の削減などコスト削減効果が大きく成果が短期的にも見えやすい

クラウドサインでは、契約書のデジタル化をこれから検討する方に向けた資料をセットにして無料でご提供しています。気になる方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。

資料5点セット

「電子契約とはそもそも何か」という基礎知識から、そのメリット・デメリット、サービス比較のポイントなど、電子契約サービス導入前に初心者が知っておきたい情報をまるっと入手できる資料セットです。業務改善を進めたい企業の方はぜひダウンロードしてご活用ください。

ダウンロード(無料)この記事を書いたライター

業務改善プラスジャーナル編集部

業務改善は難しそう、大変そうという不安を乗り越え、明日のシゴトをプラスに変えるサポートをします。単なる業務改善に止まらず、組織全体を変え、デジタル化を促進することを目指し、情報発信していきます。契約管理プラットフォーム「クラウドサイン」が運営。