電子契約の締結日とは?締結日の決め方、バックデートが問題になる場合を解説【弁護士監修】

電子契約では、契約締結(=契約内容について当事者が合意すること)より後に電子署名が行われるため、契約締結日と電子署名のタイムスタンプの日付がズレてしまうことがあります。その際に、バックデートして契約書を作ったように見えてしまう点に問題がないか気になっている方もいらっしゃるでしょう。本記事ではこの「バックデート問題」について解説します。押印による契約とも比較しながら整理してみましょう。

なお、電子契約の基礎を知りたい方はこちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

目次

「電子契約の締結日」とは?

電子契約における「締結日」とは、契約の当事者全員が契約内容に合意した日を指します。契約締結日は、電子契約の署名欄などに記載するのが一般的です。

紙の契約書と電子契約における締結日の違い

紙の契約書でも電子契約でも、締結日についての考え方は同じです。いずれも、当事者双方の間で契約内容を合意した日が締結日に当たります。紙の契約書でも電子契約と同様に、契約締結日は署名欄などに記載します。

ただし、電子契約はファイルの作成日(=電子署名をした日)が機械的に記録されるため、契約締結日に関して、紙の契約書にはない特有の問題が生じることがあります。

紙の契約書の場合、署名や押印がなされた日時が契約書上に記録されることはありません。したがって特段の事情がなければ、契約締結日は契約書に記載された日付であると推定できます。

これに対して電子契約の場合、電子署名を行った日時がタイムスタンプによって機械的に記録されます。いずれかの当事者が電子署名を行う時期が遅れると、契約書に記載された締結日と電子署名のタイムスタンプの日付がずれてしまうことがあります。この場合、どちらの日付が契約締結日に当たるのかが問題になり得ます。

締結日と効力発生日の関係性

契約における「締結日」と「効力発生日」は、必ずしも一致するとは限りません。締結日は、前述のとおり、当事者双方が契約内容に合意した日、つまり契約が法的に成立した日を指します。一方、効力発生日とは、その契約内容の権利や義務が実際に生じる日を意味します。

原則として、契約は締結と同時に効力が発生しますが、契約自由の原則に基づき、当事者間の合意によって効力発生日を締結日と異なる日付に設定することが可能です。たとえば、「本契約は、締結日にかかわらず、YYYY年MM月DD日よりその効力を生じる」といった条項を設けることで、将来の日付を効力発生日とすることができます。

締結日とは別に効力発生日を契約書に明記することは、後のトラブルを避ける上で非常に重要です。

電子契約で起こる契約締結日と電子署名のタイムスタンプとのズレとは

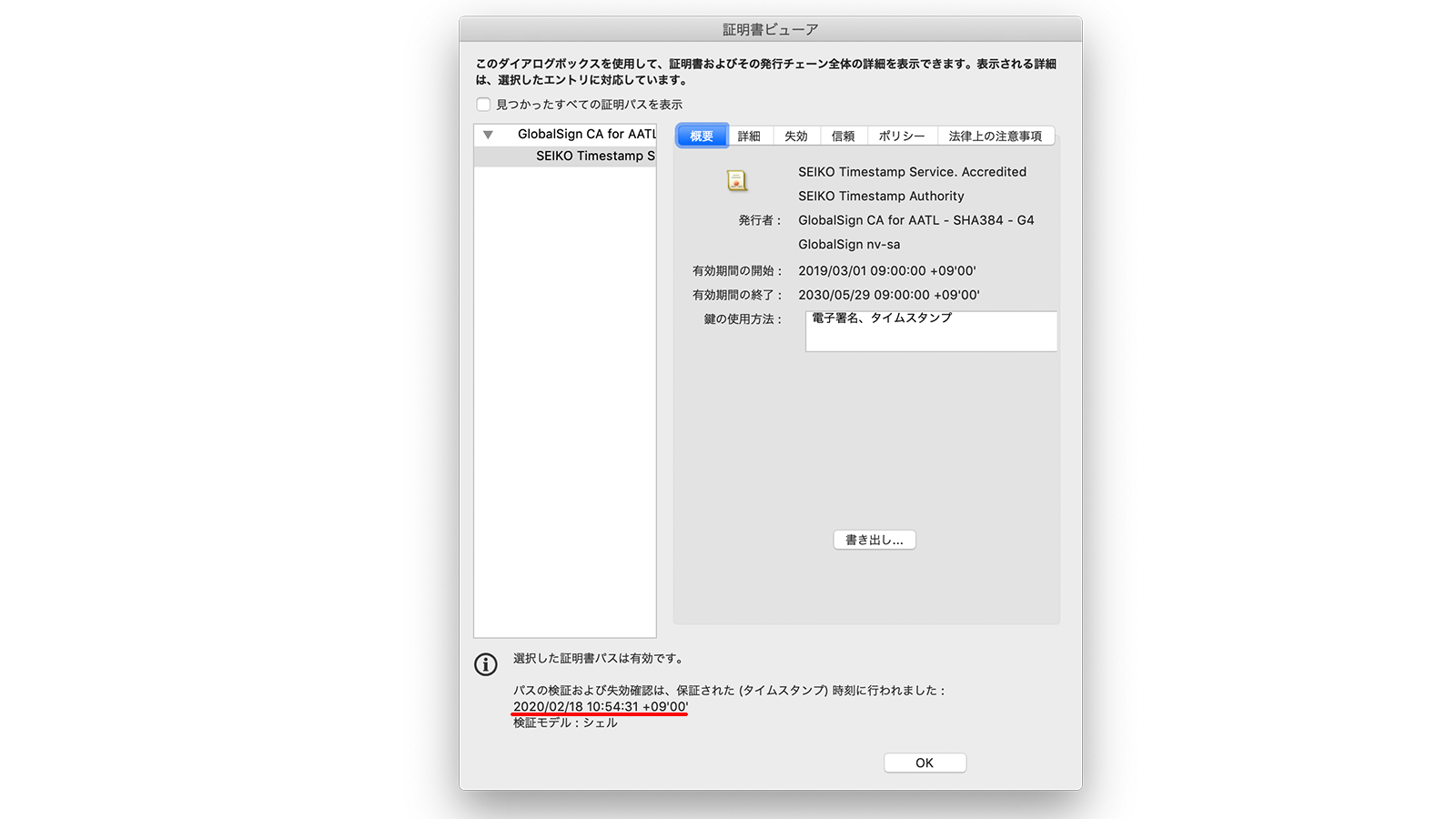

電子契約において印鑑の代わりに用いる電子署名には、通常タイムスタンプが付与されます(関連記事:タイムスタンプとは?電子契約における認定タイムスタンプの法的意義と効果)。クラウドサインも、無料プランを含むすべてのプランには、時刻認証事業者の認定タイムスタンプが自動的に付与されます。

このタイムスタンプには、契約当事者のうち、最後に同意した当事者が同意ボタンを押した日時が秒単位で記録されます。

このとき、契約書に記載される「契約締結日」と電子署名に付与される「タイムスタンプ」の日時との間にズレが生じるケースがあります。

この日付のズレを見て、「PDFファイル本文に記載された『契約締結日』ではない後の日付がタイムスタンプとして表示されるが、問題ないのか?」

「バックデートして契約書を作ったみたいに見えてしまうのでは?」

と、困惑される方もいらっしゃるようです。

電子契約の契約締結日の決め方

契約締結日がいつになるかの解釈には、主に以下の2パターンがあります。

「最後に電子署名をした日」を締結日とすることが一般的ですが、解釈の違いによるトラブルを避けるため、契約書記載の締結日までに当事者全員が電子署名を行うことが望ましいです。それが難しいなら、どちらの解釈を採用するかを契約書の条文に明記しておきましょう。

A) 契約書に記載された日付を締結日とする

電子契約の締結日は「当事者双方の間で契約内容を合意した日」です。契約書に締結日が記載されていれば、その日までに契約内容の合意がなされたことが推測できます。したがって、契約書に記載された日付を締結日として取り扱うのが一つの考え方です。

この場合の締結日は、必ずしも電子署名の日付と一致するとは限りません。いずれかの当事者の電子署名が遅れた場合は、締結日と電子署名の日付がずれてしまいます。

ただし、最後に電子署名が付された日よりも前に当事者間で合意が成立していたことについては、客観的な証拠が残りにくいという難点があります。契約の成立時期について、当事者間で争いが生じるリスクがあるので注意が必要です。

また、契約書に記載された日付を締結日とする一方で、電子署名の日付が締結日よりも後になる場合は、いわゆる「バックデート」の問題が生じることにも留意しなければなりません。

B)全ての契約当事者が電子署名を完了した日を締結日とする

電子契約の締結日について最も一般的と思われる解釈は、「全ての契約当事者が電子署名を完了した日」とするものです。これは当事者全員の意思表示が揃い、契約内容に対する合意が客観的に確認できた日を締結日とする考え方です。契約当事者全員の合意が電子署名という形で客観的に示されるため誤解が生じにくく、トラブルが生じるリスクを減らすことにつながります。

全ての契約当事者が電子署名を完了した日を締結日とする場合は、締結日と電子契約ファイルの作成日が一致するので、いわゆる「バックデート」の問題は生じません。

バックデートとは?

バックデートとは、実際に契約書を作成した日よりも過去の日付に遡った契約締結日を記載することを指します。紙の契約書で慣習的に行われることがありますが、法的には様々な問題を引き起こす可能性があり、議論の的となる行為です。

たとえば、当事者間の合意があったとしても、後からいずれかの当事者が契約締結日を争うケースがあります。また、法令上の規制を潜脱する目的でバックデートが行われた場合、私文書偽造等の罪に問われる可能性も否定できません。

電子契約においては、タイムスタンプ技術の利用により、契約データがその時刻に存在し、それ以降改ざんされていないことが証明されます。電子署名が行われた正確な日時が記録として残るため、意図的に日付を遡ることは技術的にほぼ不可能です。もし無理に過去の日付で電子署名システムを利用しようとしても、その操作ログやタイムスタンプ情報との矛盾が生じ、不正が検出されることとなります。そのため、電子契約を導入することで、不透明なバックデートの慣習を排除し、契約締結の透明性と信頼性を高める効果も期待できます。

バックデートが問題とならない場合

バックデートを行ったとしても、直ちに違法というわけではありません。法令違反を犯していなければ刑事罰や行政処分などを受けることはありませんし、契約当事者が締結日を争っていないのであれば、取引上の問題が生じることもないでしょう。紙の契約書でも、電子契約でも同様です。

しかし、契約当事者間の関係性が悪化すると、締結時には予期していなかったトラブルが生じるケースもあります。その際、バックデートをしたことがトラブルの深刻化を招く可能性がないとは言えません。

基本的には、バックデートは避けるべきといえます。仮にバックデートをするとしても、その経緯や合意内容を別途記録しておくことが望ましいでしょう。

電子契約の署名欄などに書かれた「契約締結日」とタイムスタンプの日時がズレたとしても、ただちに問題が生じるわけではありません。具体的なケースで考えてみましょう。

A社が売主として商品Xを販売しているとします。A社も買主である取引先のB社も事務担当者が忙しい3月30日。A社はB社から明日31日中の納品を要求されました。A社としては、口頭発注で商品を納品するわけにはいかないということで、取引先の責任者から電子契約で注文書を取り付けることにしました。

一方、B社の法務からは「この内容で3月30日を締結日として契約を結ぶことで問題ない」とのコメントをその日のうちに得られたものの、社内手続きの都合上、電子契約ファイルへの電子署名は4月2日になってしまうとのこと。A社とB社は合意の下で、契約締結日を3月30日としつつ、電子契約ファイルへの電子署名をそれぞれ4月2日に行いました。

このような状況下で、契約締結日(3月30日)と電子契約ファイルの作成日(=電子署名を行った日。4月2日)にズレが発生していても、不正なバックデートには当たらないのはお分かりいただけると思います。しかしどうしてもこのズレが気になるのであれば、基本契約の末尾に、

「本基本契約は、契約締結日にかかわらず、2021年3月30日に遡及して適用する/2021年3月30日から効力を有するものとする」

または、

「本基本契約は、2021年3月30日の両当事者による合意を証するため、2021年4月2日付で電子ファイルを作成し両当事者が電子署名を施す」

といった文言を記載しておけばよいでしょう。

なお上記のような対応案については、法律専門誌「ビジネス法務」2020年4月号の特集「今こそ変化のとき 電子契約の仕組みと導入プロセス」P15で宮内・水町IT法律事務所の宮内宏弁護士もコメントされています。

バックデートが問題となる場合

バックデートによって法令違反が生じる場合や、契約の有効性に疑義が生じる場合には、深刻な問題に発展するおそれがあります。

たとえば以下のようなバックデートは、発覚すれば問題になるリスクが高いと思われます。

- 本当は合意していない日に合意していたかのように事実を捏造するバックデート

- 確かに合意はしていたが、契約書を作成していなかった期間が相当長期に渡るバックデート

- 新代表者が就任していない契約締結日に新代表者名義で調印するバックデート

- 暦上存在しないはずの日付を契約締結日とするバックデート

どのようなケースでバックデートが問題になるのかを確認しておきましょう。

(1)契約の合意日などの事実を捏造するバックデート

決算期に売上が足りず、本来は翌期計上となる売上を今期の売上に計上するために書面上の日付を操作するようなバックデートが問題となるケースは、枚挙にいとまがありません。税務調査や監査の手続きで、契約締結日を確認できる証憑の提出を求められるのは、こうした不正を発生させないためのものです。

(2)確かに合意はしていたが、契約書を作成していなかった期間が相当長期に渡るバックデート

契約内容について合意をしたのが2025年3月31日で、紙の契約書や電子契約ファイルの調印日(電子契約の場合はタイムスタンプの日付)が2025年12月1日であるなど、何らかの理由で実際の合意日と契約書の調印日の乖離が長期間に渡ってしまった場合は、問題が生じるリスクが高くなります。3月31日に合意が成立したのが事実なら捏造や改ざん等には当たりませんが、会計・税務における売上の計上時期がずれてしまうケースなどがあります。

また、契約締結日と契約書の調印日が大幅に離れているのは不自然であるため、相手方が契約締結日を争ってきた場合に深刻なトラブルに発展するおそれもあります。

(3)新代表者が就任していない契約締結日に新代表者名義で調印するバックデート

株主総会および取締役会が2025年5月18日に開かれたとして、そこで新しい代表取締役が選任されると、押印の名義も変わることになります。にもかかわらず、5月17日に内容に合意した契約書を5月21日に作成した場合などに、うっかりと「契約締結日 2025年5月17日 代表取締役 甲野 太郎(5月18日に就任した新代表取締役の名義)」などとしてしまうと、その締結日には権限がなかった人物が契約書に調印したことになり、契約の有効性に疑義が生じてしまいます。

(4)暦上存在しないはずの日付を契約締結日とするバックデート

うるう年でない年に「2月29日」に調印された契約書や、「4月31日」に締結したことになっている契約書などを見かけることがあります。ほとんどの場合、「月末最終日」に合意した事実をケアレスミスでこのように間違って表記したのだと思われますが、契約書の信ぴょう性を疑わせる材料にもなりかねません。

不正なバックデートと私文書偽造罪

本当は契約書記載の契約締結日に正当な権限者による合意が成立していなかったにもかかわらず、これがあったかのように捏造した バックデート文書を不正に作成すれば、刑法上の有印私文書偽造罪に該当し得る こととなります。このことを指摘した書籍に、高橋郁夫ほか編『即実践!!電子契約』P124があります。

書籍情報

- 著者:高橋郁夫/編集 北川祥一/編集 斎藤綾/編集 伊藤蔵人/編集 丸山修平/編集 星諒佑/編集 ほか

- 出版社:日本加除出版

- 出版年月:20200902

なお、有印私文書偽造罪は、「印章若しくは署名」の使用が構成要件となるため、押印・署名のない電子署名のみを施した文書において成立するかは論点となり得ます。この点、押印のない私文書であっても、社名や個人名などが記名された私文書を無断で作成または改変すれば有印私文書偽造罪が成立 するという下記判例が存在します。

- 大審院明治45年5月30日判決(刑録18号790頁)

- 東京高裁昭和53年11月21日判決(東高刑時報29巻12号209頁)

電子契約における電子署名とタイムスタンプの役割

電子契約において電子署名は、書面契約における「印影(押印)」や「署名」に相当する役割を果たします。印影や手書きの署名に代わり、電子ファイルの作成者を表示すると同時にそのファイルが改変されないようにする技術的措置が電子署名です。

また電子契約には、電子署名と併せて「タイムスタンプ」を付与するのが一般的です。タイムスタンプは、国家時刻標準機関の時刻に紐づくかたちで「いつ」契約締結したのかを客観的に証明します。

電子署名とタイムスタンプは相互補完的な関係になっており、両方を組み合わせて使用することで、電子契約ファイルの信頼性をより強固なものにできます。

ここでバックデート問題に改めてフォーカスを当ててみましょう。

紙に押印することで作成する契約書は、「作成日時に関する客観性に乏しく」「日付の捏造が簡単にできてしまう」といった欠点があります。

これに対し、電子署名とタイムスタンプを用いる電子契約では、契約を締結した証拠文書である契約書がいつ作成されたかという重要な事実とあわせて証拠化 できます。不正に作成日を遡らせることは不可能なので、契約書の偽造や改ざんなどを防止することができます。

なお、紙の契約書の押印署名とは異なり、電子契約のタイムスタンプには有効期限が設けられている点に注意が必要です。電子契約サービスによっては、タイムスタンプの有効期限を延長する仕組みをあらかじめ用意している場合もありますが、そのような措置をとっていない場合には有効期間を過ぎるとタイムスタンプが失効してしまい、電子署名がなされた日付や改ざんされていないことの証明ができなくなります。

タイムスタンプでバックデートが可視化されるのは電子契約のメリット

悪意なく文書の作成が遅れたケースでも、電子契約ではタイムスタンプの日時を恣意的に動かすことはできません。この点は、契約締結日を自由に動かせる紙の契約書と比較し、電子契約のデメリットであるかのように語られることがあります。しかし、文書を作成する時系列について、恣意的・不正な操作ができないことは、その企業が取り扱う契約書全体の信頼性を向上させるものです。裁判所・監査法人・税務署等の第三者の立場から見ても、契約書の信頼度が格段に高まります。

締結日を遡ることを契約書に記載した上で両者が調印・署名すれば、正しいバックデートは可能であり、実務上はそれで支障は発生しません。むしろタイムスタンプにより不正なバックデートを防止する電子契約は、コンプライアンス上非常に大きなメリットにつながるというべきでしょう。

タイムスタンプにより客観的でスピーディな証拠作成が容易となることに加え、不正も防止できる電子契約の特徴を理解し、利用を促進していただければと思います。

なお、クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。

「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

阿部 由羅(あべ ゆら)

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

この記事の監修者

阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部