産業廃棄物マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?基礎知識や紙と電子の違いについて解説

産業活動に伴い排出される産業廃棄物は、その種類や量も多岐にわたり、適切な処理が求められます。この処理を法に基づき適正に行うために不可欠なのがマニフェスト制度です。この制度は、排出事業者から最終処分までの廃棄物の流れを一貫して管理し、不法投棄や不適正処理を防止する重要な役割を担っています。

当記事では、産業廃棄物におけるマニフェストの基本的な知識から、その種類、記載事項、運用方法を解説します。産業廃棄物の処理に携わるすべての事業者の方々が、マニフェスト制度を正しく理解し、法令遵守に役立てていただけるよう、詳細を説明していきます。

なお、クラウドサインでは産廃業の方が利用できる「産業廃棄物収集・運搬委託契約書」のひな形を用意しました(無料)。2026年1月の「廃棄物処理法 施行規則改正」内容を反映し、第一種指定化学物質に係る記載(第3条1項キ)を追加しておりますので、ひな形を探している方はぜひ下記フォームからダウンロードしてご利用ください。

無料ダウンロード

目次

マニフェストとは何か?

産業廃棄物処理におけるマニフェストとは、産業廃棄物管理票のことを指します。これは廃棄物の処理を委託する排出事業者(企業など)が、その廃棄物がどこから排出され、どのように運搬され、最終的にどのような方法で処分されたかを記録・管理するための伝票です。

この伝票は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、排出事業者に交付が義務付けられています。

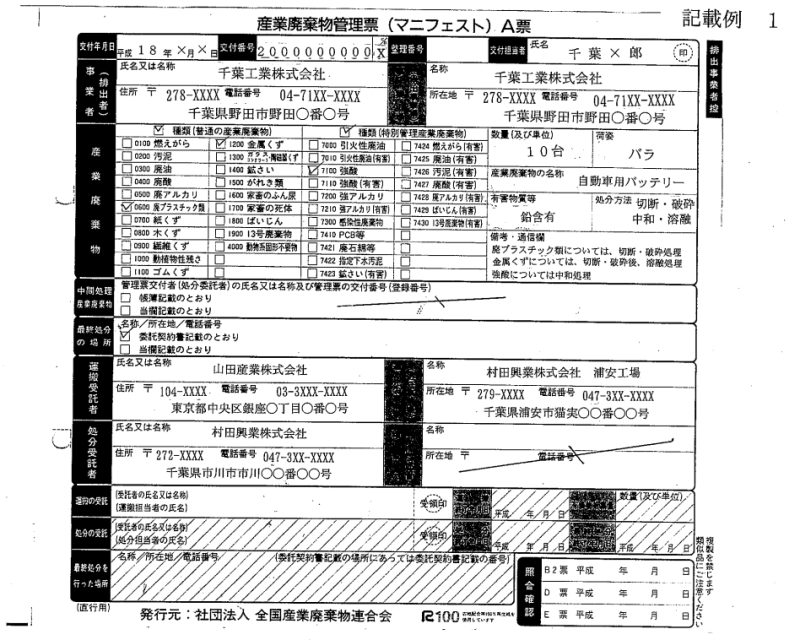

【マニフェスト(産業廃棄物管理票)の例】

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、産業廃棄物の排出事業者が処理を外部に委託する際に交付が義務付けられている専用の伝票のことを指す

出典:産業廃棄物管理票(マニフェスト)記載例(収集運搬業者と処分業者が異なる場合)(千葉県)

マニフェスト制度の主な目的は、廃棄物の処理過程を明確にし、排出事業者の処理責任を明確化すること、そして不法投棄や不適正処理を未然に防ぐことにあります。これにより、排出事業者は自らが排出した廃棄物が最終的に適正に処理されたことを確認でき、処理責任を果たすことにつながります。また、行政機関もマニフェストを通じて廃棄物の流れを把握し、監視・指導を行うための資料として活用しています。

もし、マニフェストを使わないで産業廃棄物の処理を委託してしまうと廃棄物処理法違反に該当し、改善勧告を受けたり措置命令を受けたりすることになります。違反した場合の罰則については当記事の後半でも解説します。

マニフェストの種類と記載事項

マニフェストには、「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があります。どちらも廃棄物の適正処理を管理する目的は同じですが、運用方法やメリットが異なります。

ここでは紙と電子それぞれの詳細について解説します。

紙マニフェストとは?

紙マニフェストは、複写式の伝票で、通常7枚綴りの様式が一般的です。各工程で関係者が控えを保管し、処理が完了するごとに排出事業者に返送されます。

主な記載事項:

- 排出事業者情報:会社名、所在地、連絡先など

- 廃棄物の情報:種類(例:廃プラスチック類、がれき類)、性状、排出量(トン、m³など)

- 収集運搬業者情報:会社名、所在地、許可番号など

- 処分業者情報:会社名、所在地、許可番号、処分方法(中間処理、最終処分など)

- 最終処分場所:最終処分を行う施設の所在地

- 各処理段階での確認:収集運搬終了、中間処理終了、最終処分終了の確認サインや日付

排出事業者は、廃棄物の引き渡し時に収集運搬業者にマニフェストを交付し、各処理工程の終了後に返送される控えと照合することで、廃棄物が適正に処理されたことを確認します。

電子マニフェストとは?

電子マニフェストは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営する「JWNET」という情報処理センターを通じて、電子情報としてマニフェストの情報をやり取りするシステムです。紙マニフェストの義務を電子化によって果たせるもので、2005年4月から利用が開始されました。

電子マニフェストの利用には、排出事業者、収集運搬業者、処分業者がそれぞれJWNETに加入する必要があります。加入後、各事業者はオンライン上で必要事項を入力し、廃棄物の引き渡しや処理完了の情報を登録することで、マニフェストの運用が行われます。

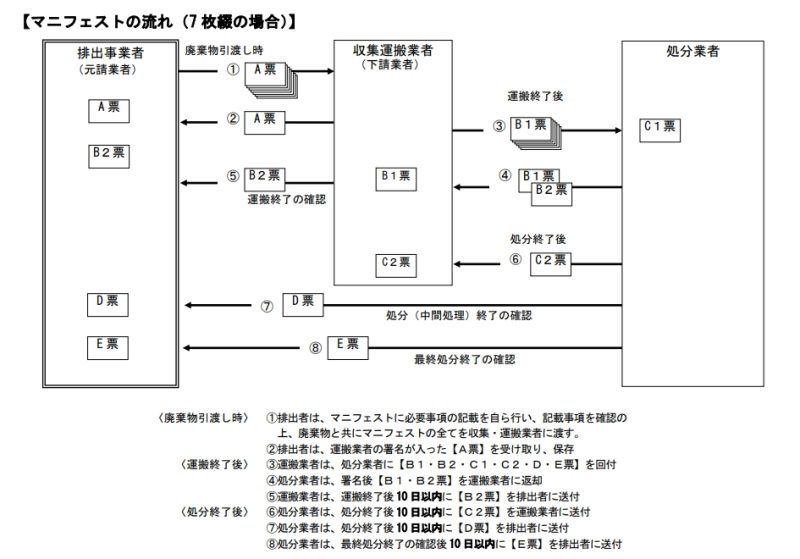

マニフェストの運用と交付の流れ

マニフェスト制度は、廃棄物の発生から最終処分までの全工程を追跡するためのシステムです。紙マニフェストと電子マニフェストでは、運用フローに違いがあります。

紙マニフェストの運用フロー

紙マニフェストの運用は以下のとおりです。

- 排出事業者による交付と記載

廃棄物を排出する事業者が、廃棄物の種類、量、委託する収集運搬業者や処分業者の情報などを記載したマニフェスト(通常7枚綴り※)を作成し、廃棄物とともに収集運搬業者に交付します。この際、排出事業者は「A票」を保管します。 - 収集運搬業者による運搬と控えの返送

収集運搬業者は、廃棄物を引き取った後、マニフェストに記載されている運搬先の情報に従って廃棄物を運びます。運搬が終了したら、その旨をマニフェストに記載し、収集運搬業者は「B1票」を保管し、「B2票」を排出事業者に返送します。 - 処分業者による処理と控えの返送

収集運搬業者から廃棄物を受け取った処分業者は、中間処理(例:焼却、破砕など)を行います。処理が終了したら、その旨をマニフェストに記載し、「C2票」を収集運搬業者に、処分業者は「C1票」を保管します。 - 最終処分業者による最終処分と控えの返送

中間処理後、または直接最終処分される廃棄物は、最終処分場へ運ばれます。最終処分が完了したら、その旨をマニフェストに記載し、「D票(中間処理終了の確認)と「E票(最終処分終了の確認)」を排出事業者に返送します。 - 排出事業者による回収票の照合と保管

排出事業者は、各工程から返送される控え(収集運搬業者からB2票、処分業者からD票及びE票)と、最初に保管したA票を照合し、廃棄物が最終処分まで適正に行われたことを確認します。確認後、すべての控えを法定期間(5年間)保管する義務があります。

※【保管するマニフェスト7枚の内訳】

| A票 | 排出事業者の控え・保管用 |

| B1票 | 運搬業者の控え・保管用 |

| B2票 | 運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了の確認 |

| C1票 | 処分業者の控え・保管用 |

| C2票 | 処分業者から運送業者に返送され、処分終了を確認(運搬業者の保管用) |

| D票 | 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了(中間処理)を確認 |

| E票 | 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認 |

電子マニフェストの運用フロー

電子マニフェストは、JWNETに登録された事業者が、ウェブ上で情報を入力・更新することで運用されます。電子マニフェストの運用フローは以下のとおりです。

- 排出事業者による登録

排出事業者は、廃棄物の種類、量、委託する収集運搬業者や処分業者などの情報をJWNETに登録します。 - 収集運搬業者による入力

収集運搬業者は、廃棄物を引き取った後、その引取日などをJWNETに入力します。 - 処分業者による入力

処分業者は、廃棄物を受け入れ、中間処理や最終処分を完了した後、その処理終了日などをJWNETに入力します。 - 情報の共有と管理

JWNET上では、これらの情報がリアルタイムで共有され、各関係者はいつでも最新の処理状況を確認できます。紙マニフェストのように控えの返送を待つ必要がなく、事務処理の効率化が図れます。

電子マニフェストを導入するメリットとは

近年、業務効率化やペーパーレス化の推進に伴い、電子マニフェストの導入が進んでいます。電子マニフェストは、紙のマニフェストにはない多くのメリットを提供し、産業廃棄物処理における業務の効率化と透明性の向上につながります。

ここでは電子マニフェストのメリットについて解説します。

事務処理の効率化

電子マニフェストでは、情報の入力から共有、確認までをオンライン上で行います。これにより、紙の伝票に手書きで記入する手間や、控えを郵送でやり取りする時間が不要になります。データの入力作業も効率化され、事務員の負担軽減につながります。

コスト削減

紙マニフェストの運用には、伝票の印刷代、郵送費、保管スペースの確保といった費用が発生します。電子マニフェストを導入することで、これらのコストを削減できます。また、事務処理時間の短縮による人件費の削減も期待できます。

情報管理の精度向上

電子データとして情報が管理されるため、記入漏れや誤記入といったヒューマンエラーのリスクを低減できます。また、過去の処理履歴や各種データを容易に検索・抽出できるため、情報管理の精度が向上し、必要な情報を迅速に確認できます。

法令遵守の強化

電子マニフェストは、データの改ざんが困難なシステム構造を持っています。また、廃棄物の処理状況をリアルタイムで確認できるため、不適正処理のリスクを早期に発見し、是正措置を講じることが可能です。これにより、廃棄物処理法に基づく適正処理の管理体制が強化されます。

行政報告の簡素化

電子マニフェストで入力されたデータは、行政機関への報告義務がある情報と連携しやすいため、年次報告書などの作成にかかる業務を大幅に効率化します。システムによっては、この作成効率を飛躍的に向上させることも可能です。

産業廃棄物処理委託契約書の電子化は可能?

産業廃棄物の処理を外部に委託する際には、排出事業者と収集運搬業者、処分業者の間で「産業廃棄物処理委託契約書」を締結することが、廃棄物処理法で義務付けられています。

この契約書は廃棄物の収集運搬や処分における責任範囲を明確にし、適切な処理を確保する役割を担っており、排出事業者はマニフェストとともに契約終了日から5年間保存する義務があります。

また、「産業廃棄物処理委託契約書」は電子署名法と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)」により、電子契約サービスで締結することが可能、つまり電子化ができる書類となっています。

電子契約サービスを導入することで、産業廃棄物処理に関する業務全体の効率化やコンプライアンス強化につながります。

ここでは電子契約サービスを導入するメリットについて解説します。

産業廃棄物処理委託契約書の書き方や記載項目について詳しく知りたい場合は下記記事も参考にしてみてください。

なお、クラウドサインでは産廃業の方が利用できる「産業廃棄物収集・運搬委託契約書」のひな形を用意しました(無料)。2026年1月の「廃棄物処理法 施行規則改正」内容を反映し、第一種指定化学物質に係る記載(第3条1項キ)を追加しておりますので、ひな形を探している方はぜひ下記フォームからダウンロードしてご利用ください。

無料ダウンロード

電子契約サービスを導入するメリット

産業廃棄物処理委託契約書を電子契約サービスで締結することには、多くのメリットがあります。

契約手続きの効率化

契約書の作成、内容の確認、署名(電子署名)、締結、そして保管までの一連のプロセスをすべて電子上で行えます。これにより、契約締結までの時間と手間を大幅に短縮し、契約業務全体の効率化が図れます。

コンプライアンス強化

電子契約は、電子署名法に基づき、紙の契約書と同等の法的効力が認められています。契約書の改ざん防止や、署名者の本人性確認といったセキュリティ機能が強化されているため、法令遵守の観点からも信頼性が高まります。

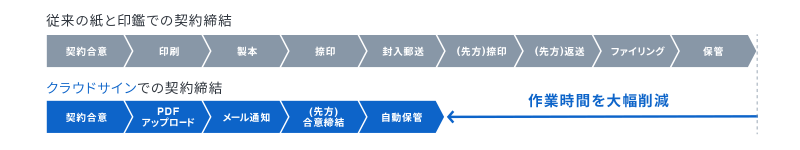

契約締結のスピードアップ

従来の紙の契約書の場合、印刷、製本、郵送、押印といったプロセスに時間がかかりますが、電子契約ではこれらの物理的な作業が不要となるため、迅速な契約締結が可能です。これにより、廃棄物処理の開始を早めることができます。

コスト削減

紙の契約書作成にかかる印刷代や郵送費、さらには契約書を保管するためのファイリングや倉庫費用が不要になります。また、契約締結にかかる時間短縮により人件費の削減にもつながります。さらに、電子契約サービスでは収入印紙が不要となるため、印紙税のコストも削減できます。

なお、電子契約の基礎やメリットを知りたい方はこちらの資料を無料ダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)マニフェストに関する注意点

マニフェスト制度を適切に運用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

保管期間と義務について

排出事業者、収集運搬業者、処分業者すべてに、マニフェストの保管義務があります。

- 排出事業者…マニフェストの交付日または回収票を受け取った日から5年間

- 収集運搬業者・処分業者…マニフェストの記載事項を交付された日から5年間

この期間を遵守し、必要な時に提示できるよう適切に保管することが求められます。

違反した場合の罰則について

マニフェスト制度は廃棄物処理法に基づく義務であり、違反した場合には以下のような罰則が科せられる可能性があります。

| 違反行為 | 罰則 |

| マニフェストの不交付 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |

| 虚偽記載 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 未保管、報告義務違反など | 30万円以下の罰金 |

これらの罰則は、企業の社会的信用にも大きく影響するため、しっかりと運用することが大切です。

その他、実務上の注意点

- 運搬車両への携行義務

収集運搬業者は、廃棄物の運搬中に紙マニフェスト(またはその写し)を車両に携行する義務があり、電子マニフェストの場合は、運搬に必要な情報が記載された書面等を携行することが義務付けられています。 - 委託契約書との整合性

マニフェストに記載する廃棄物の種類や量、処理方法などは、事前に締結した処理委託契約書の内容と完全に一致している必要があります。 - 情報の正確性

マニフェストは廃棄物の処理履歴を証明する重要な書類であるため、記載する情報は常に正確でなければなりません。

電子契約サービスで産廃業の現場業務を効率化できる

産業廃棄物の収集運搬・処分を実施する産廃業で電子契約サービスを導入することで、現場の業務効率は飛躍的に向上させられます。具体的には、産業廃棄物処理委託契約書の電子化を進めるのがおすすめです。

電子契約サービスは、これまで紙と印鑑で行っていた契約を電子データで締結・管理する仕組みです。電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを付与し、本人による作成と非改ざん性を証明するもののため安全性も高く、電子署名法に基づき、紙の契約書と同等の法的効力が認められているものです。

面倒な印刷や製本、郵送や保管といった一連の事務処理が不要になるため、最近では契約締結までのリードタイム短縮や、締結後の管理の効率化のために産廃業で導入する企業が増えています。

電子契約の導入により、最短1分で契約締結まで完了することが可能になり、「今すぐに契約したい」という取引先のニーズにも迅速に対応できるようになります。

紙の契約書で締結した場合と電子契約サービス「クラウドサイン」で締結した場合のリードタイムの比較イメージ

産廃業界における電子化への高い期待と現状

実際に、産業廃棄物処理業界では、電子契約による業務効率化に対して非常に高い期待が寄せられています。

直近弊社弁護士ドットコム株式会社が産業廃棄物処理業界の方に向けて実施したセミナーにおけるアンケート集計結果(回答者数:24名)によると、産業廃棄物処理事業において電子契約によって業務効率化が実現できると考える企業は、「そう思う」(62.5%)と「とてもそう思う」(25.0%)を合わせて約88%に達しており、その効果が広く認識されていることがうかがえます。

また、電子化の進捗についても、何らかの形で電子化を進めている企業が7割以上を占めています。具体的には、「契約書や産業廃棄物管理票(マニフェスト)など多くの書類を電子化できている」企業が38%、「マニフェストのみ電子化できている」企業が33% という状況です。しかし、「全体的に電子化できていない」企業も約2割存在しており、電子化の進捗にはばらつきが見られます。

電子化推進を妨げる具体的な課題

電子契約は業務効率化の大きな鍵となりますが、導入を進めるうえでいくつかの心理的・実務的なハードルが存在します。

書類の電子化を進めるうえでの推進を妨げる要因(複数選択可)として、アンケートでは、「導入のコストが高そうだと感じる」(7件)が最も多く挙げられました。

コスト面の懸念に加え、業界特有の課題として目立つのが対外的なコミュニケーションに関する懸念です。具体的には、「取引先やお客様に電子契約を受け取ってもらえないだろうと感じる」や「取引先への説明の難しさ」といった項目が上位に挙がりました。

そのほかにも、「電子契約について知識が足りていない」、「費用対効果がわからない」といった、情報や知識不足に起因する課題も見受けられました。

こうした電子契約導入における課題感を解決するためには、契約相手方にとって使いやすく、かつ導入実績と経験を積んだ電子契約サービスを選択することが重要です。

この点、当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」は、

- 契約相手方に金銭負担や事前準備を強いることなくスピーディに契約締結が可能な「事業者署名型」を採用

- 豊富な図解入りの受信者様向けガイドコンテンツや、導入コンサルティングサービスを提供

しているため、お客様のスムーズな全社導入をお手伝いすることができます。

なお、クラウドサインでは、導入を検討している方に向けた資料として、「電子契約の始め方完全ガイド」 や、特に産廃業向けに「営業のスピードアップとバックオフィスの負担軽減を両立 産業廃棄物業界における電子契約の始め方」 をご用意しています。これらの資料は、多くの企業が直面している「知識不足」や「費用対効果が不明」といった課題を解消し、取引先との円滑なコミュニケーションをサポートするのに役立つ情報を紹介しておりますので、ぜひご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)無料ダウンロード

クラウドサインでは産廃業で電子契約サービスを検討する方に向けた「営業のスピードアップとバックオフィスの負担軽減を両立 産業廃棄物業界における電子契約の始め方」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)まとめ

本記事では、産業廃棄物処理におけるマニフェスト制度の概要、種類、運用方法、そして電子契約との関連性について解説しました。マニフェストは単なる伝票ではなく、廃棄物の適正処理と不法投棄防止のための重要な書類です。産業廃棄物に関わる方が、マニフェスト制度を正しく理解し、適切に運用することは、企業の社会的責任を果たすうえで必要なことです。

紙マニフェストと電子マニフェスト、それぞれの特性を理解し、特に電子マニフェストの導入は、事務処理の効率化、コスト削減、そしてコンプライアンス強化(法令順守)に大きく貢献します。さらに、書類の契約もインターネット上で行う電子契約サービスを一緒に使うことで、廃棄物処理に関する一連の業務全体の仕事の流れがより明確になり、効率性を高めることにつながります。

この記事の監修者

石井雅人

行政書士

一般廃棄物収集運搬を行う会社にて、約20年間事務員として従事。一般廃棄物収集運搬許可更新、産業廃棄物収集運搬許可更新、補助金申請書類作成、官公署提出の書類作成などを担当。その後、運行管理者(貨物)の資格を取得し、運輸関係の知識を習得。現在は、行政書士として、産業廃棄物収集運搬業や一般貨物事業の許可申請や、公正証書遺言や遺産分割協議書の作成といった終活サポートに携わっている。

この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

こちらも合わせて読む

-

契約実務

産業廃棄物処理委託契約書とは 書き方や記載内容・電子化のメリットを解説

産業廃棄物処理契約書 -

電子契約の基礎知識

建設業で電子契約を利用できるのか?法律や要件などのポイントを解説

建設業法 -

DX化とは?意味やIT化との違い、推進のポイントをわかりやすく解説

DX業務効率化 -

業務効率化の成功事例まとめ

建設・建築業界で業務効率化に成功した事例4選

契約書管理インタビュークラウドサインの機能コスト削減電子契約の活用方法建設業法電子契約の導入電子契約のメリット業務効率化工事請負契約書API連携 -

電子契約の運用ノウハウ

建設業界の2024年問題とは?背景とDXによる業務効率化の方法をわかりやすく解説

電子契約の活用方法建設業法