NDA(秘密保持契約書)とは?締結するメリット・流れや必要な条項を解説

当記事ではNDA(秘密保持契約書)とはどのような契約なのかを詳しく解説します。NDAを締結するメリットや締結するタイミング、締結の流れも紹介するので、NDAの概要を知りたい方は参考にしてみてください。

なお、クラウドサインではNDAの締結に使えるWord形式のひな形をご用意しています。ひな形をお探しの方は下記のリンクからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインでは経済産業省による秘密保持契約書のフォーマットを忠実に再現したひな形を作成しました。秘密保持契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)なお、NDAを含むクラウドサイン公式の契約書ひな形(テンプレート)をまとめてダウンロードすることも可能です。気になる方はこちらからどうぞ。

目次

NDA(秘密保持契約書)とは

NDAとは、英語の「Non-Disclosure Agreement」の略であり、日本語の「秘密保持契約」と訳されます。秘密保持契約とは秘密情報を受領した者に、秘密保持義務(守秘義務)を課す契約です。「秘密保持契約」は英語表記の頭文字をとって「NDA」とも呼ばれています。自社の秘密情報を相手方に開示する際、秘密情報の第三者への無断開示や目的外の利用を防止するためにNDAを締結します。

なお、NDA(秘密保持契約書)は「機密保持契約」や「CA(Confidential Agreement)」と呼ばれることもあるため、覚えておくとよいでしょう。

クラウドサインではNDAの締結に使えるWord形式のひな形をご用意しています。ひな形をお探しの方は下記のリンクからダウンロードしてご活用ください。

NDAはいつ締結するのか

ビジネスシーンにおいてNDAを締結するのは以下のような場面です。

【秘密保持契約を締結する主な場面】

- 新規の発注のため委託先に自社の秘密情報を開示する

- 共同研究相手に自社の技術情報や顧客情報などの秘密情報を開示する

- 従業員を雇用または従業員が退職(契約終了)するとき

たとえば、自社の技術情報や営業情報、顧客情報などの秘密情報を取引先に開示する場合には、取引先からの不正利用を防ぐために秘密保持契約を締結します。秘密保持契約を取り交わすことで、守秘義務の対象を明確化したうえで契約終了後の秘密情報の返還や取り扱い方法を定め、自社の秘密情報が目的外に利用される可能性を抑えられます。

自社の秘密情報が取引先から流出することを未然に防ぐために、委託先や外注先等と新たな取引を開始する際には、NDAの締結を準備しましょう。

※取引相手と実際に取引に入り、業務委託契約等を締結する場合は、独立してNDAを締結するのではなく、例えば、業務委託契約の中に秘密保持条項を設けるという対応が一般的です。その場合の秘密保持条項にも、以下のNDAに関する説明が当てはまります。

NDAの必要性

ビジネスにおいて、他社との情報共有を行う際に自社の機密情報が漏洩する恐れがあります。そのような情報漏洩や不適切な利用を防ぐためにはNDA(Non-Disclosure Agreement)の締結が必要になります。

NDAは、情報を開示する側が秘密情報の漏洩や不正利用を防止するために締結する契約です。情報を開示する側としては、競合他社に情報が漏洩してしまうことで自社の競争上の優位性を損なうことを防ぎたいという意図があります。

結果として、NDAはビジネスパートナーシップや取引において機密情報の保護とリスク管理の役割を担い、信頼関係の構築にも役立ちます。情報の共有に際しては、適切なNDAの締結が重要です。

NDAに違反するとどうなる?

NDAに違反すると、様々なペナルティが課される可能性があります。具体的なペナルティは、NDAの条項や契約内容によって異なりますが、一般的な条項やケースを元に以下に解説します。

まず、一般的なペナルティとしては違約金や損害賠償金の支払いが考えられます。NDAのなかで違反時に支払われる損害賠償金の金額が明記されている場合はその記載に基づいた支払いが求められます。

さらに、契約に違反してに情報漏洩や不正利用がなされた場合、違反行為の差止請求が行われることがあります。

また、社内の規律等に違反した場合、内部的な制裁措置も考えられます。例えば、解雇やその他の懲戒処分がなされる可能性があります。

NDAには一般的なペナルティが明記されていることが多いですが、NDAの締結が必要となった背景によっては、NDAに具体的なペナルティを設けた方がよい場合もあります。したがって、NDAを締結する際には契約内容を慎重に検討し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

NDAに収入印紙は必要か?

NDAは印紙税法における課税文書には該当しないため、NDAは収入印紙を貼り付ける必要はありません。

例外として、NDAの内容に課税文書とみなされる内容が含まれる場合は収入印紙が必要になる場合があるため、注意してください。

NDAを締結するタイミング

NDAを締結するタイミングは他社との資本・業務・技術提携等の可否を検討する初期段階などです。自社の重要な営業秘密等を開示する前に締結する必要があるため、一定のスピード感をもって契約締結を求められる傾向があります。

以下では、NDAを締結する代表的なシーンを解説していきますので、それぞれのシーンを確認しておきましょう。

なお、NDAは取引の初期に「とりあえず」慣習的に交わしておく場合も少なくありません。その場合、社内の法務チェックを円滑に進めるためにNDAを締結する理由を明確化しておくよう気をつけましょう。

取引開始を検討するとき

商談が進み取引開始を検討する際に、実際の取引のための契約を締結する前に取引の可否を判断するため、相手先から重要情報の開示を求められることがあります。自社の情報を漏洩や不正利用から守るためには、取引開始前(情報開示前)に必ずNDAを締結しておく必要があります。

協業や共同研究を開始するとき

協業や共同研究を開始する前に、関係者間でNDAを締結することが一般的です(協業や共同研究をするにあたり、その条件を定める契約を締結する必要があるので、その契約の中に秘密保持義務規定を設けるのが一般的です。)。協業や共同研究では、お互いの企業や組織が持つ機密情報や技術情報を共有することがあるためです。

NDA締結によって、情報の提供側は受領側に対し、提供された情報を機密として保持し、他者に開示しないことを求めます。また、受領側は情報の機密保持に努め、提供側の機密情報を適切に利用することを約束します。

このように、協業や共同研究においてもNDAは重要な役割を果たし、情報の保護とリスク管理に貢献します。

従業員の雇用または従業員が退職するとき

従業員は、会社の機密情報や業務上の秘密を知る立場にあるため、企業は従業員の雇用時や退職時に、NDAを締結する場合もあります。NDAの締結によって、従業員との間で会社の機密情報を秘密として保持し、他者に開示したり、不正利用したりしないことを約束できるためです。

また、退職後も、従業員が会社の機密情報を漏洩したり利用したりすることがないよう、退職後もNDAが効力を有するよう、規定を設ける必要があります。どこまでNDAの締結が必要になるかは状況によっても異なるため、専門家に相談するようにしてください。

NDAを締結するメリット

NDAの締結を検討している方は、契約書の作成を進める前に改めてNDAを締結するメリットを確認しておきましょう。

【NDAを締結するメリット】

- 自社の秘密情報の流出を防止できる

- 相手方の契約違反時に損害賠償を請求できる可能性が高まる

- 不正競争防止法では保護されない情報も保護できる

自社の秘密情報の流出を防止できる

NDAの締結により取引先を通じた秘密情報の流出を防止することができます。NDAにおいて秘密情報の取り扱い方法や目的外使用の禁止、返還義務などの条項を定められるためです。

ただし、NDAを締結していても取引先の情報管理不足などにより自社の秘密情報が漏えいする可能性があります。そのため、NDAを締結する際は取引先に秘密情報を適切に管理する能力があるかも事前に確認する必要があります。詳細は後述の「取引先に秘密情報を開示する前に留意すべき点」を確認してみてください。

不正競争防止法では保護されない情報も保護できる

NDAに営業秘密として法的保護を受けられる水準を超えた範囲をカバーする条項を設けることで、不正競争防止法では保護されない情報も保護できます。

不正競争防止法とは事業者間の公正な競争を目指して、不正競争を防止する目的で作られた法律です。不正競争防止法では、保護の対象となる「営業秘密」を次の3要件から規定しています。

- 秘密として管理されていること(秘密管理性)

- 事業活動にとって有用であること(有用性)

- 公然と知られていないこと

自社が秘密としたい情報がこの3要件を満たしておらず、不正競争防止法では保護されない可能性も生じるため、自社が秘密としたい情報を開示する場合には、取引先との間でNDAを締結して取引先に対して契約上の秘密保持義務を課す必要があります。その場合「自社が開示する情報が秘密情報であり、取引先にとって秘密保持義務の対象になる」ということを明確にするため、秘密保持義務の対象となる情報をできる限り明確化したNDAを締結することが重要です。

秘密保持義務の対象となる情報を明確化するためには、NDAにおいて秘密保持義務の対象を「甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報」等定めることにより、実際の秘密情報の受渡しに際して秘密であることを明示することを条件とします(これを「マーキング」と言うこともあります)。

また、双方協議の上で秘密保持義務の対象情報を別紙としてリスト化するのも秘密保持義務の対象を明確化する手段になるため、NDAの締結を検討している方は参考にしてみてください。

相手方の契約違反時に損害賠償を請求できる可能性が高まる

NDAの締結後に相手方が契約に違反した場合、損害賠償を請求できる可能性が高まります。NDA締結時に秘密保持義務の違反時における損害賠償の責任を規定できるためです。

また、経済産業省の資料「秘密情報の保護ハンドブック 〜企業価値向上に向けて〜」には「NDAの内容に契約違反時の対応を明示することで取引先による情報漏えいを牽制する効果がある」旨が記載されています。契約を違反した場合に発生する損害賠償のコストが、開示された秘密情報の管理コストを上回ることがわかれば、取引先の社内で「情報漏えいに気をつけよう」という意識が醸成されることも期待できるでしょう。

NDAを締結する際の流れ

取引先とNDAを締結する予定のある方は契約を締結するまでの流れを確認しておきましょう。

【NDAを締結する際の流れ】

1.自社と相手方の双方で契約内容を打ち合わせる

2.NDAのひな形を用意する

3.ひな形を元にNDAの叩き台を作成する

4.NDAの内容を双方で確認・交渉する

5.契約内容に合意した場合、契約を締結する

NDAを締結する際は、まず自社と相手方の双方で契約内容を打ち合わせたうえで、双方のいずれかがNDAのひな形を用意します。どちらがひな形を用意するかの決まりはありませんが、秘密情報を開示する側が、自社の秘密情報を十分に保護できる内容のひな型を提示した方が安心です。

NDAで定めるべき主な条項とひな形

NDAで定めるべき主な条項として次の条項が挙げられます。

【秘密保持契約書における主な条項】

- 秘密情報の定義

- 秘密情報等の取扱い

- 秘密情報の返還・消去義務

- 秘密保持契約の有効期限

- その他の一般条項

各条項の逐条解説を知りたい方は「NDA(秘密保持契約書)経済産業省公式ひな形の解説【サンプルWordファイル無料DL】」もご一読ください。

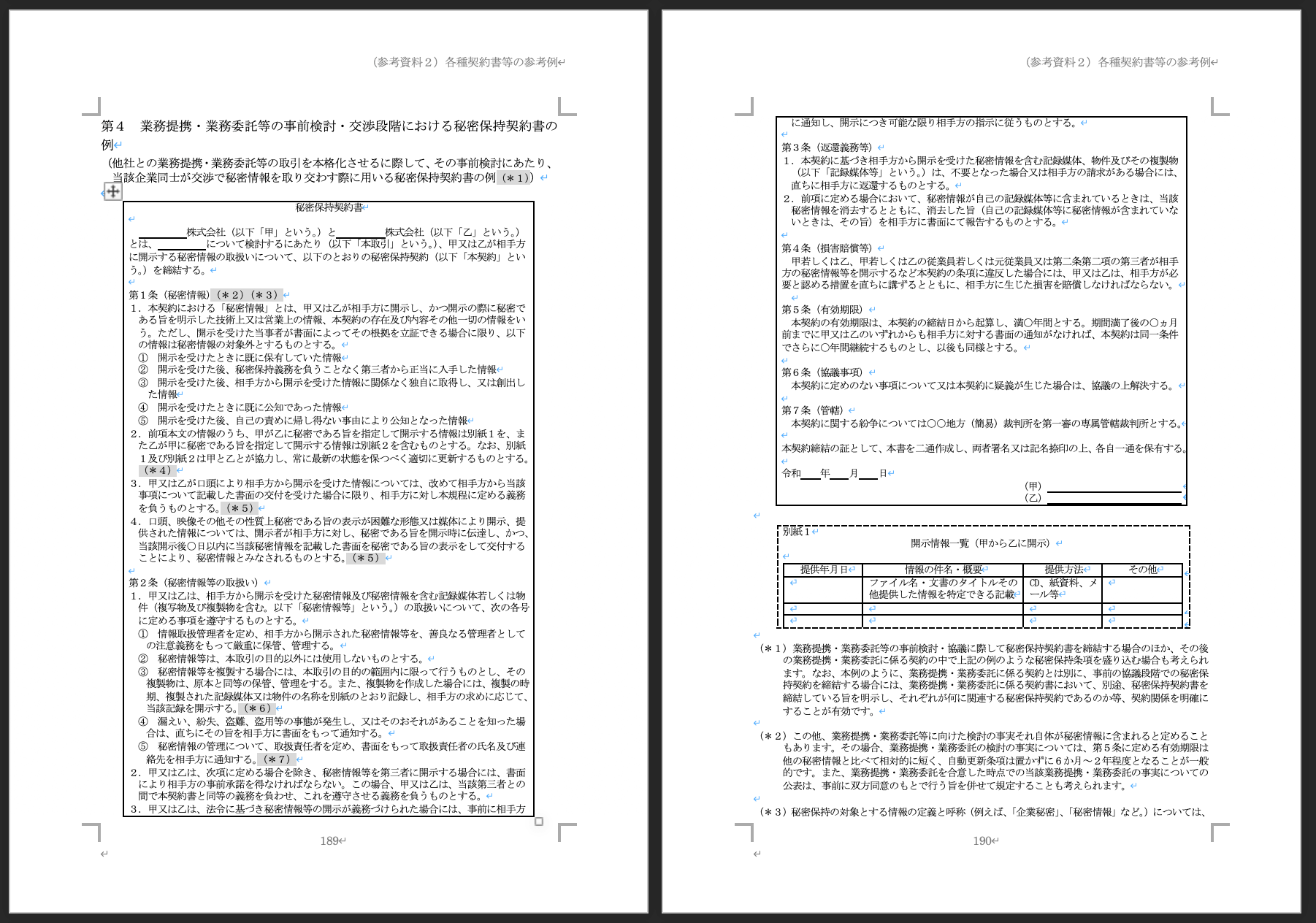

NDAのひな形はWeb上のさまざまなサイトで公開されています。なかでも、経済産業省が作成した「秘密情報の保護ハンドブック」のP193に掲載されている「第4 業務提携・業務委託等の事前検討・交渉段階における秘密保持契約書の例」は標準的なNDAのひな形として利用するのに適しているため、NDAのひな形をこれから用意する方は参考にしてみるとよいでしょう。

。

▼「秘密情報の保護ハンドブック」P193「第4 業務提携・業務委託等の事前検討・交渉段階の検討における秘密保持契約書の例」

この標準NDAのひな形をダウンロードして利用したい方は当記事の末尾にある「NDA(秘密保持契約書)」ひな形無料ダウンロード」のフォームから、必要項目を入力して無料で入手いただけますので、ぜひダウンロードしてみてください。

なお、秘密情報を開示する際には取引先に秘密情報を受領したことを認識してもらうために秘密情報を開示する上で確認したことや決定した内容を記録に残すのも有効です。

具体的には、秘密情報の特定にあたって行う協議の内容を議事録として残したり、秘密情報をやりとりしたメールを保存したりするなどの方法が挙げられます。そのため、契約担当者は日頃から取引先との協議内容等を記録する習慣をつけておくように心がけましょう。

取引先に秘密情報を開示する前に留意すべき点

NDAを締結したい方は取引先に自社の秘密情報を開示する前に留意すべき点もあわせておさえておきましょう。経済産業省の資料「秘密情報の保護ハンドブック 〜企業価値向上に向けて〜」によれば、取引先への対策を検討する前提として次の2つの留意点があります。

| 留意点 | 詳細 |

|---|---|

| 秘密情報を取り扱う業務を不用意に委託しない | 秘密情報を取り扱う業務について委託等を検討する場合、 予め、その委託等により生ずるリスクを考慮し、真に必 要な取引であるかを検討する必要がある。 |

| 取引先の管理能力の事前確認 | 取引先の決定に当たっては、当該相手方が秘密情報を 適切に管理し、かつ、自社からの情報管理に係る要請 に適切に対応できる能力を有するか否かを、事前調査や、 ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム) などの基準・認証・資格などを参考としつつ、事前に確認する |

※出典:「秘密情報の保護ハンドブック 〜企業価値向上に向けて〜」(経済産業省)P86

まず、取引先に秘密情報を開示する必要が生じた場合でも、秘密情報を取り扱う業務の委託そのものが本当に必要なのかを社内で検討しておきましょう。

たとえば「コストを安く抑えられるから」という理由だけで海外の取引先に不用意に秘密情報を取り扱う業務を委託してしまうと、物理的に情報の管理が行き届かないばかりでなく、法律や商慣行の違い等により漏えいリスクが高まる可能性もあります。

また、取引先の情報管理能力が不足していた場合、開示した自社の秘密情報が不用意に漏れてしまう恐れもあります。そのため、取引先企業に秘密情報を適切に管理する能力があるかも事前に確認する必要があります。

なお、同資料のP86〜P97では取引先への秘密情報の共有が決定した場合に必要な対応も詳しく解説しているので、取引先への情報共有時の対応を知りたい方はあわせて参考にしてみるのがよいでしょう。

電子契約でNDAを締結するメリット

NDAは書面による契約締結に限定されず、昨今導入が普及している電子契約でも締結できます。電子契約とは、電子署名を施した電子ファイルをインターネット上で交換して、企業が保有するサーバーやクラウドストレージなどに保管しておく契約方式です。

電子契約は紙の契約書と同じように裁判で証拠として取り扱われます。そのため、NDAを電子契約で締結した後で万が一取引先が契約に違反した場合には、締結済みの電子契約を裁判所に提出することが可能です。

電子契約を利用して契約締結するメリットとして、主に次の2点が挙げられます。

【電子契約を利用して契約締結するメリット】

・全社のコスト削減・業務効率化が実現できる

・管理や照会が楽になる

全社のコスト削減・業務効率化が実現できる

電子契約を利用して契約締結することで、全社のコスト削減・業務効率化が実現できます。金銭面のコストを例に挙げると、紙の契約書を締結する際に発生していた郵送代や保管費、人件費などの諸費用が削減できます。

また、印刷や押印、製本、郵送などの手作業が不要なので、NDAを締結するまでのリードタイムを短縮することも可能です。NDAの場合は新規取引や業務提携、研究開発など新たなプロジェクトを開始する前の検討段階で締結することが多いため、とくに締結を急ぐ場合も少なくありません。そのような場面では、書面の契約書よりも電子契約の方が円滑に契約締結できるでしょう。

契約書の管理や照会が効率化できる

原本を照会するために契約書を探すとき、紙の契約書の場合には紙の原本を取り寄せる時間がかかります。一方、電子契約を利用して契約締結した場合には、そのような手間はかかりません。電子契約はクラウド上で契約書を保管しているため、手元のPCから該当する契約書の名前を検索し照会できるためです。このように、電子契約の導入により契約書の管理や照会作業も効率化できます。

また、電子契約ではシステム上で閲覧権限を割り振ることができるため、コンプライアンスやセキュリティの向上も期待できます。取引先とのNDA締結を円滑に進めたい方や契約書の管理コストを抑えたい方は電子契約を検討してみるのがよいでしょう。

なお、クラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」では実際にNDAの締結で利用可能なWord形式のNDAひな形をご用意しています。無料で入手できますので、ひな形をお探しの方は下記のリンクからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインでは経済産業省による秘密保持契約書のフォーマットを忠実に再現したひな形を作成しました。秘密保持契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

NDAを含むクラウドサイン公式の契約書ひな形(テンプレート)をまとめてダウンロードしたい方はこちらからどうぞ。