契約締結とは?締結の基礎知識や契約書締結日を決める考え方を解説

ビジネスの場において、取引先や外注先などの関係者と契約を締結する状況は避けて通れません。当記事では、契約締結とはそもそもどのような行為なのかをわかりやすく解説します。

また、契約書の末尾に必ず存在する「契約締結日欄」を誰がどのように記入・入力すべきか、いくつかある考え方についても整理していますので、契約書を締結する予定のある方は参考にしてみてください。

なお、電子契約サービスを利用すると収入印紙代がかからず、郵送代などを含めたコスト削減や業務効率化、コンプライアンスの強化などにつながります。電子契約に関する基礎知識や法的効力、導入するメリット・デメリット、導入手順を知りたい方はこちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

契約締結とは

契約締結とは、「契約を締結する」という行為を意味する言葉です。三省堂国語辞典(第七版)によれば、契約とは「法律上の効果を持つ約束」のことを指しており、締結とは「(契約などを)とり決めること」を意味していることから、契約締結は「法的な約束をとり決めること」と言い換えられます。

売買や貸借、請負、贈与などの契約の当事者間で、約束の内容を合意することではじめて契約が成立し、契約締結に至ると理解しておきましょう。

契約締結の方法

契約締結には、従来からの書面による方法と近年普及が進む電子契約の2つの主要な方法があります。それぞれに特徴があり、状況に応じて適切な方法を選択することが求められます。ここでは簡単にそれぞれの方法について解説します。

書面で契約締結する方法

書面で契約締結する方法は、契約内容を紙に印刷し、当事者双方が署名または記名押印することで合意を証明する伝統的かつ、これまで広く用いられてきた方法です。

物理的な契約書が存在するため改ざんが比較的困難である一方、郵送や保管のコスト、締結までの時間がかかるといった課題もあります。

電子契約で契約締結する方法

電子契約は、デジタル技術を活用して契約を締結する方法です。インターネットを通じて契約書を作成・送信し、電子署名を利用することで、迅速かつ効率的に契約を成立させることができます。

電子契約の場合、郵送や印刷の手間が不要で、スムーズかつスピーディに契約締結が可能です。また、印紙税が不要になるなどコスト削減効果も期待できます。

現在では電子契約を利用する企業や自治体も増えていますが、取引先によっては電子契約の知識がなく、事前の理解や説明が求められる場合があります。

なお、当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」は認知度が高く、相手方に用意してもらうものもなく簡単に契約締結が完了できるため、取引先の理解を得やすいというメリットがあります。電子契約サービスやクラウドサインについて詳しく知りたい方はこちらの資料もダウンロードしてご覧ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)契約書の締結日はどうやって決めるのか

大前提として締結日を決めるために重要なことは、契約交渉の段階で「締結日をいつにするか」「何をもって契約締結とみなすか(例:全員の署名完了時など)」を当事者間であらかじめ明確にして合意しておくことです。

これにより、後々の認識齟齬やトラブルの発生を未然に防ぐことにつながります。

契約書の契約締結日の決め方にはさまざまな流派が存在

まず、契約締結日は法律上の規定がなく、契約締結日の決め方においてこうしなければならないという決まりはありません。

そこで、契約締結日の決め方について調べてみたところ、意外にもマナーや定説がはっきりと整理された文献が多くないことに気づきました。そのため本記事では、定評のある契約実務書も参照しながらこの謎を解いておきたいと思います。

契約締結日の決め方について

上記のように契約締結日は「絶対にこの基準で判断する」というルールが定まっているわけではなく、さまざまな流派があるため、当事者間であらかじめ明確にして合意するものです。

詳しくは以下のパートで解説しますが、先に契約締結日の決め方として採用しうるものをまとめると、大きくは以下の3つのいずれかに整理できます。

- 「書面作成完了日」を契約締結日とする

- 「実質合意日」を契約締結日とする

- 「全当事者の社内承認完了日」を契約締結日とする

ではこれらの主要な締結日の決め方を含め、契約締結日を決める際に判断材料となる考え方について以下でみていきましょう。

契約締結日を決めるための5つの考え方

契約書の末尾の日付欄に記入する際の考え方として採用しうるものを、以下5つの項目に分類しました。契約締結日をいつの日付で記入しようか迷っている方が判断の参考にしてみてください。

(1)「契約期間の初日」を締結日と考える

あまり深く考えないで採用してしまいがちなのが、契約書に書いてある契約期間の初日に契約締結日を合わせる、という考え方です。

実態としてはそれでもほとんど問題とならないのかもしれません。しかし、たとえば4/1から秘密を交換し守秘義務が発生する契約書を締結したが、前もって3/15に秘密保持契約書を締結しておいた場合、このルールですと、まだ到来していない未来の日付である4/1が入力され押印された契約書が3月時点で存在することになります。

この状態で、(秘密情報を事業部門がフライングして渡していた場合など)3月中になんらかの契約違反が発生した場合、そもそもこの契約書の効力は発生していたのかといったところから、争いとなってしまいます。

(2)「先に契約書に押印する当事者が押印した日」を締結日と考える

契約を締結する当事者のうち、先に押印をする当事者がその押印日を入力・記入するという考え方です。

後の当事者にとっては、相手がいつ押印をしたかという社内事務の事情については知る由もありません。自分がまだ契約書を確認もしていないうちに相手の都合で締結日が決められてしまうことに、違和感を感じるはずです。

(3)「後に契約書に押印する当事者が押印した日」を締結日と考える

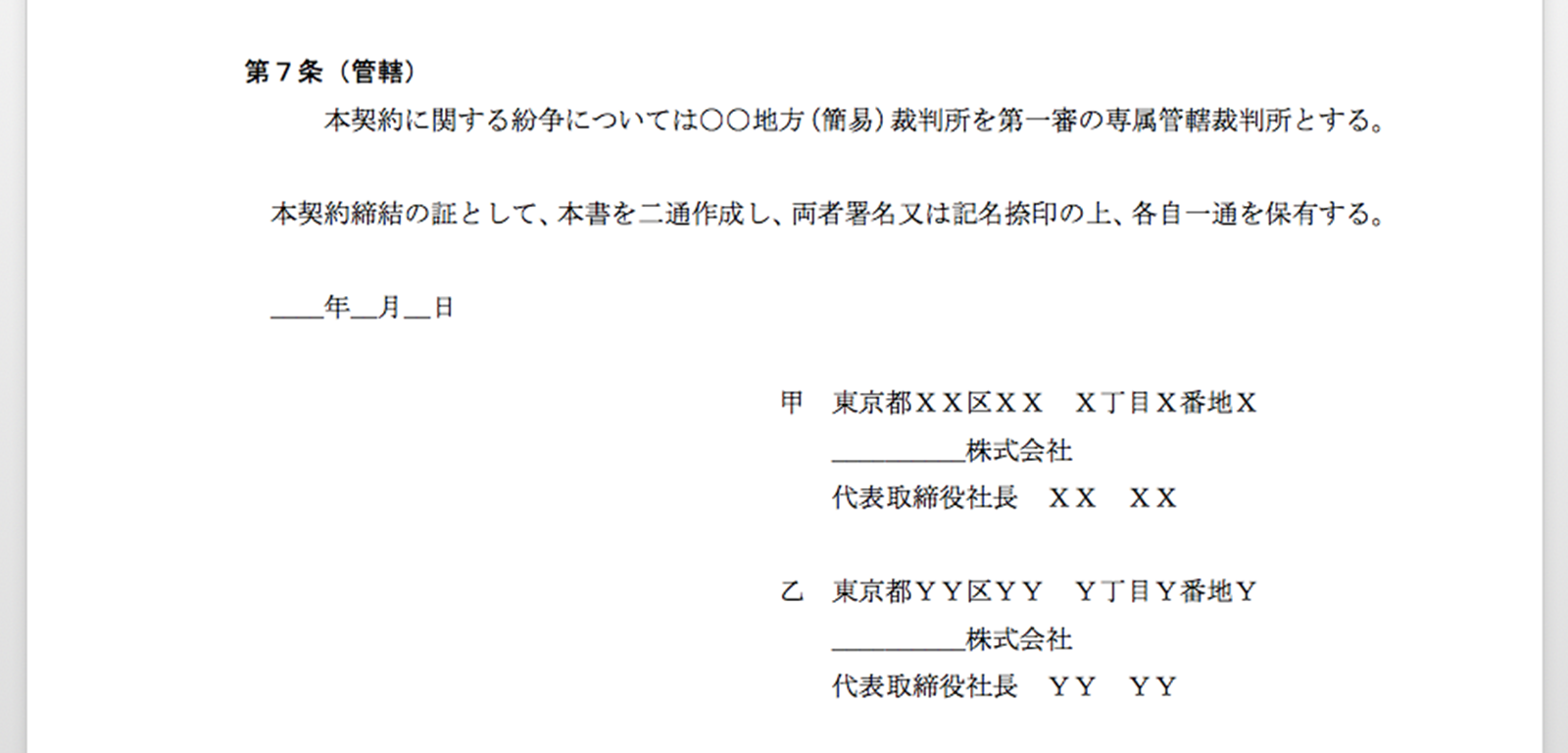

それでは、後で押印する当事者が入力・記入するというのはどうでしょうか。Word上で作成する際には空欄にしておき、先に押印する人はそのまま2通の契約書を作成・製本。相手方に送付し、受け取った相手が押印日した日を2通の空欄に記入するというやり方です。

おそらく、一般的な企業の契約シーンで最も採用されているのがこの方法でしょう。Twitterで行われていた契約締結日に関するアンケートでも、この方法に投票が集まっていました。

また、この方法は印紙税の課税文書判定ルールにも合致します。国税庁のウェブサイトに掲示された「外国で作成される契約書」の印紙税課税判定の回答で、以下のように最後に調印したタイミングで課税文書が作成されたこととなる旨の見解が示されています。

ご質問の契約書は、双方署名押印等する方式の文書ですから、貴社が課税事項を記載し、これに署名押印した段階では、契約当事者の意思の合致を証明することにはならず、その契約当事者の残りのA社が署名等するときに課税文書が作成されたことになり、その作成場所は法施行地外ですから、結局、この契約書には印紙税法の適用はないことになります。

しかしその一方で、この方法にはリスクもあります。一つは、契約書が作成され一方当事者は押印している以上、後から押印する人が日付を自由に記入できてしまう点です。契約締結日と契約条件がリンクしている場合(「末尾記載の契約締結日をもって発効し」など)には、特にトラブルになりかねません。

また、よくあるのが契約締結日を入力しないままにしてしまう事故です。そもそも、Wordの不動文字で印刷された契約書に手書きで日付を入力するのは、誰でも気が引けるものです。そのため、押印者が入力をせずにそのまま保有してしまうケースを、実務でもかなり頻度高く見かけます。この場合も、1つ目と同様、トラブルの原因となります。

(4)「基本的な契約条件に実質的に合意した日」を締結日と考える

契約書が作成される以上、それ以前に事業部門が相手方とビジネス上の基本条件について交渉を行い、「では、この条件でやりましょう。よろしくお願いします」と、実質的に合意した日が存在したはずです。

多くの場合は、会議の場でそれが口頭合意されていることでしょうし、リモートでの合意であればメールでそのような合意に達しているでしょう。その会議日やメール受信日を特定し、Wordで契約書を作成した段階で(空欄とせずに)その日付を不動文字で入力して、お互いに押印をするという考え方です。

もちろん、ビジネス交渉の場面では、契約書の一般条項に書かれるような細かい条件まで詰めているはずはありません。「最後の一文字まで調整し終わって初めて契約に合意したことになる」という厳格な立場に立つと、この考え方は受け入れられないわけですが、実際にビジネスを進めている事業部門の立場からは、一番納得感のある日付となるのではないでしょうか。

たとえば、企業と従業員の間で締結する「雇用契約書」の日付を書く場合には、実際に契約を締結した日を記載するのが一般的です。ただし、雇用契約書の日付について厳密に定義した法律はないため、契約当事者である企業の担当者と従業員の双方で相談して決めるのがよいでしょう。

(5)「全当事者の社内承認が完了した日」を締結日と考える

Twitterで@jank_2525さんよりご指摘をいただきました。

年度末は特に注意しますが、基本は「当事者双方社内承認日が揃った日」ですね。「押印日を締結日」とすると、送付や署名・押印対応で年度跨ぎが起きて税務・会計上問題となる(税務監査で指摘される)ケースがあるので、4Qで申請や相談がきた案件は予算都合なども鑑みて早期に時期を見積します。

確かに、(4)のように現場の実態に合わせに行き過ぎるのも問題となる場合があります。特に、企業規模が大きくなれば、会議・商談の出席者だけでは決裁権を持たず、社内稟議手続きをもって正式な契約締結となることも多いと思います。

そのような企業同士では、全当事者の社内承認取得報告を待って、最も後の日付を入力・記入し押印するフローを正とすべきでしょう。

契約実務書では後押印日が一般的とされている

冒頭にも書いたとおり、契約締結日の重要性にもかかわらず、この問題について整理された文献はあまり多くありません。

そうした少ない文献の中で、定評のある契約実務書から、この末尾の日付欄の考え方について述べている一節をピックアップしてみました。

書籍情報

- 著者:愛知県弁護士会 研修センター運営委員会 法律研究部 契約審査チーム/編集

- 出版社:新日本法規

- 出版年月:20180301

「調印日はいつでもよいのですが、いつにしたらよいでしょうか」という相談があった場合には、①契約当事者が会して同時に調印する場合には、会した日、②それぞれの会社において別個に調印する場合には、後から調印した当事者が実際に調印した日、とするのが普通であると考えられます。(P59)

書籍情報

- 著者:阿部井窪片山法律事務所/著

- 出版社:有斐閣

- 出版年月:2014-06

実際に契約書が作成された日を記載するのが原則である。後日の証明手段という観点からは、いつ契約書が作成されたかが重要な意味をもつ場合があり、記入漏れのないようにする必要がある。(P008)

書籍情報

- 著者:田中豊/著

- 出版社:日本評論社

- 出版年月:2011-02

契約は申込みと承諾の各意思表示が合致した時点で成立しますから、当事者が一堂に会して調印した場合には、その日付を表記しますし、そうでない場合には、後に署名(記名)押印した当事者がその日付を記入するということになります。各当事者が署名(記名)押印した日付を各別に記入するという方式によっても構いません。(P343)

このように、契約実務書においては、「一堂に介して合意した場合はその日」という理想論も述べつつ、国税庁の印紙税見解同様の「書面上最後に押印した日」を締結日欄に記入・入力する方法を、原則として採用しています。

まとめ

契約締結日の考え方を整理すると、この3つのいずれかに整理できそうです。

- 「書面作成完了日」を契約締結日とする

後から押印する人が日付を自由に記入できるといったリスクも承知しつつ、契約書に最後に押印をする当事者の押印日を採用する考え - 「実質合意日」を契約締結日とする

都度丁寧に事業部門にヒアリングし、書面上ではない真の「申込と承諾」による合意がなされた日を採用する考え方 - 「全当事者社内承認完了日」を契約締結日とする

全当事者の社内承認取得報告を待って、最も後の日付を採用する考え方

いずれの方法を選択するにしても、当事者間で契約締結日をいつにするのかについては、あらかじめ決めておきましょう。

なお、電子契約では契約締結日より後に実際の合意締結(タイムスタンプの付与)が行われるため、契約締結日と電子署名のタイムスタンプとの間にズレが生じます。その際に、バックデートして契約書を作ったように見えてしまう点に問題がないか気になっている方もいらっしゃるでしょう。

電子契約の契約締結日をどう決めるのかやどのようなケースでバックデートが問題になるのかを知りたい方は、下記のフォームから「電子契約の締結日問題を解決 タイムスタンプとのズレは「バックデート」にあたるか?」を無料ダウンロードいただき、ご一読ください。

「バックデート」にあたるか?」

無料ダウンロード

クラウドサインでは電子契約におけるバックデートの考え方を解説した資料をご用意しました。電子契約におけるバックデート問題が気になる方はダウンロードしてご活用ください。

この記事を書いたライター