電子契約導入準備としての押印廃止プロジェクトの進め方—内閣府「押印見直しマニュアル」を参考に

官公庁や地方自治体等、行政の押印廃止に目処がついたいま、こんどは企業が押印廃止を進めるフェーズに入りました。電子契約を導入する準備段階として、押印廃止プロジェクトを進めるにたり、内閣府「押印見直しマニュアル」のフレームワークが参考になります。

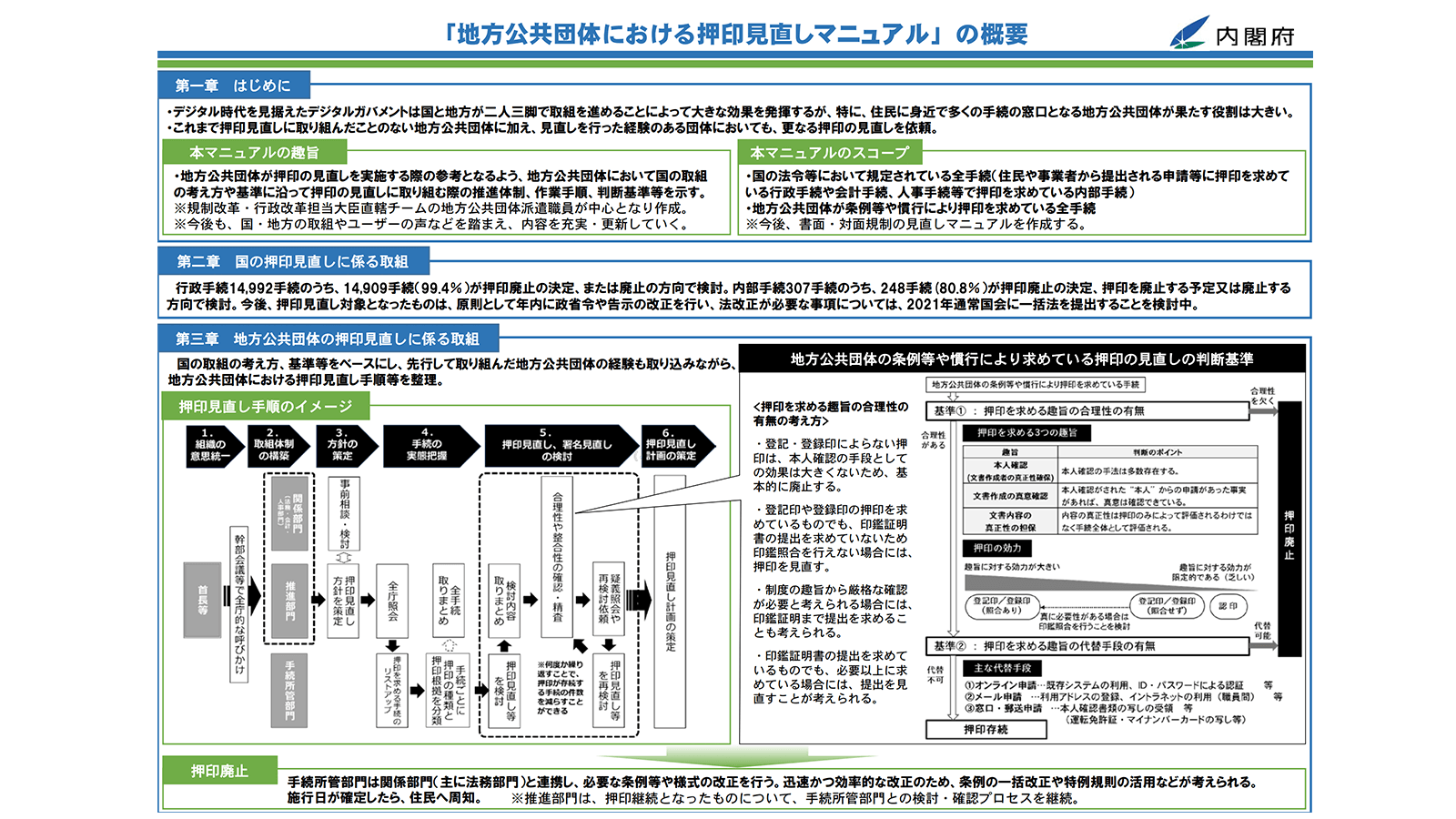

1. 内閣府作成「地方公共団体における押印見直しマニュアル」

河野太郎大臣(2020年11月当時)が内閣府特命担当大臣として就任直後から取り組みを開始し、2ヶ月弱で完成させた成果物の一つに、「地方公共団体における押印見直しマニュアル」があります。

このマニュアルは、地方公共団体への配布のみならず、内閣府のウェブサイトでも公開されており、

- 見直しの手順

- 業務フローのどこを見直すべきか

- 押印を廃止してよい・悪いの具体的判断基準や考え方

が図表を多用してわかりやすく示された、完成度の高いマニュアルとなっています。政府の押印廃止プロジェクトに賭ける本気度が伝わってくるようです。

2. 企業における「押印見直しマニュアル」策定のポイント

この「地方公共団体における押印見直しマニュアル」のフレームワークは、企業が押印を段階的に廃止していくにあたっても役に立つ考え方です。

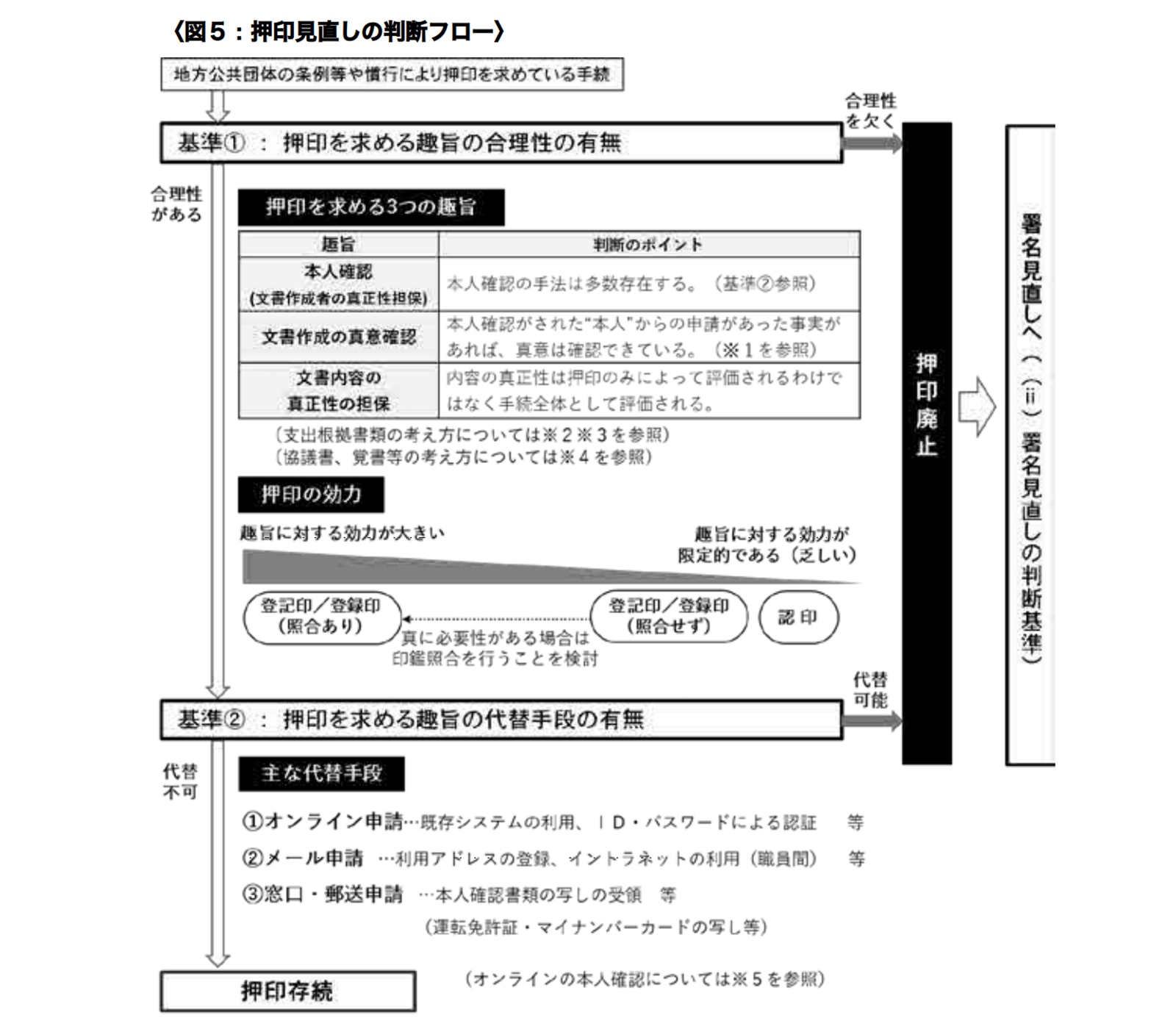

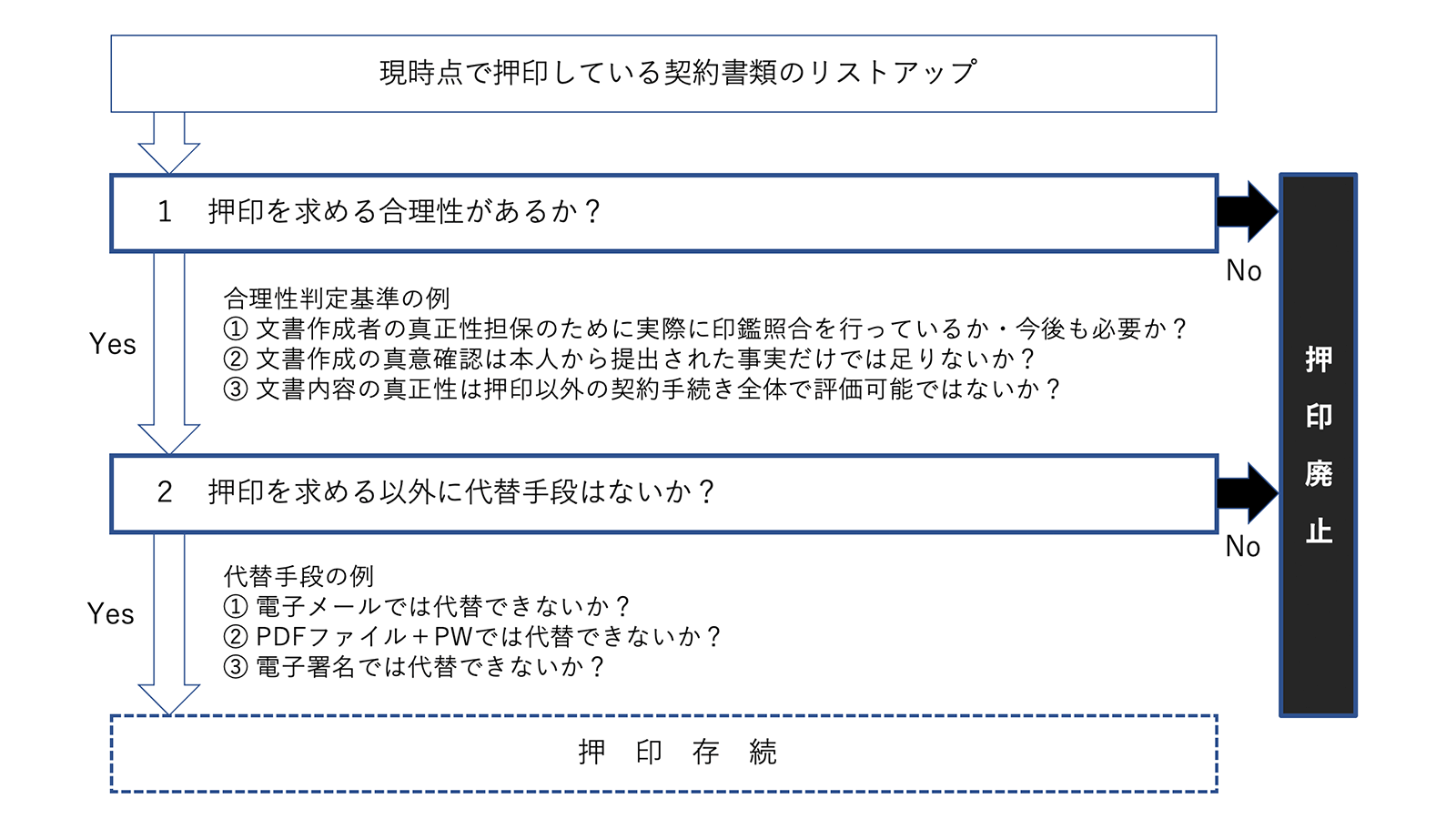

実際に、概要版にまとめられた「押印の見直しの判断基準」に照らしながら、押印の必要性と合理性について整理 してみましょう。

2.1 本人確認(身元確認)は押印によらなければできないか

見直しポイントその1として挙げられているのは、取引先の本人確認に本当に押印は必要か? という論点です。

押印の機能の中でも、特に法人の実印に期待されている機能が、代表者の身分証明を含む本人確認(身元確認)の機能です。押印によって紙に残る印影と、あわせて提出させる印鑑証明書とを照合することにより、その代表者の本人確認を行うことがあります。

しかし実際のところ、自社の取引先等と交わす押印文書のうちの何%ぐらいが、このような印鑑証明書による印影との照合をして締結しているのか、冷静に分析しておく必要があります。

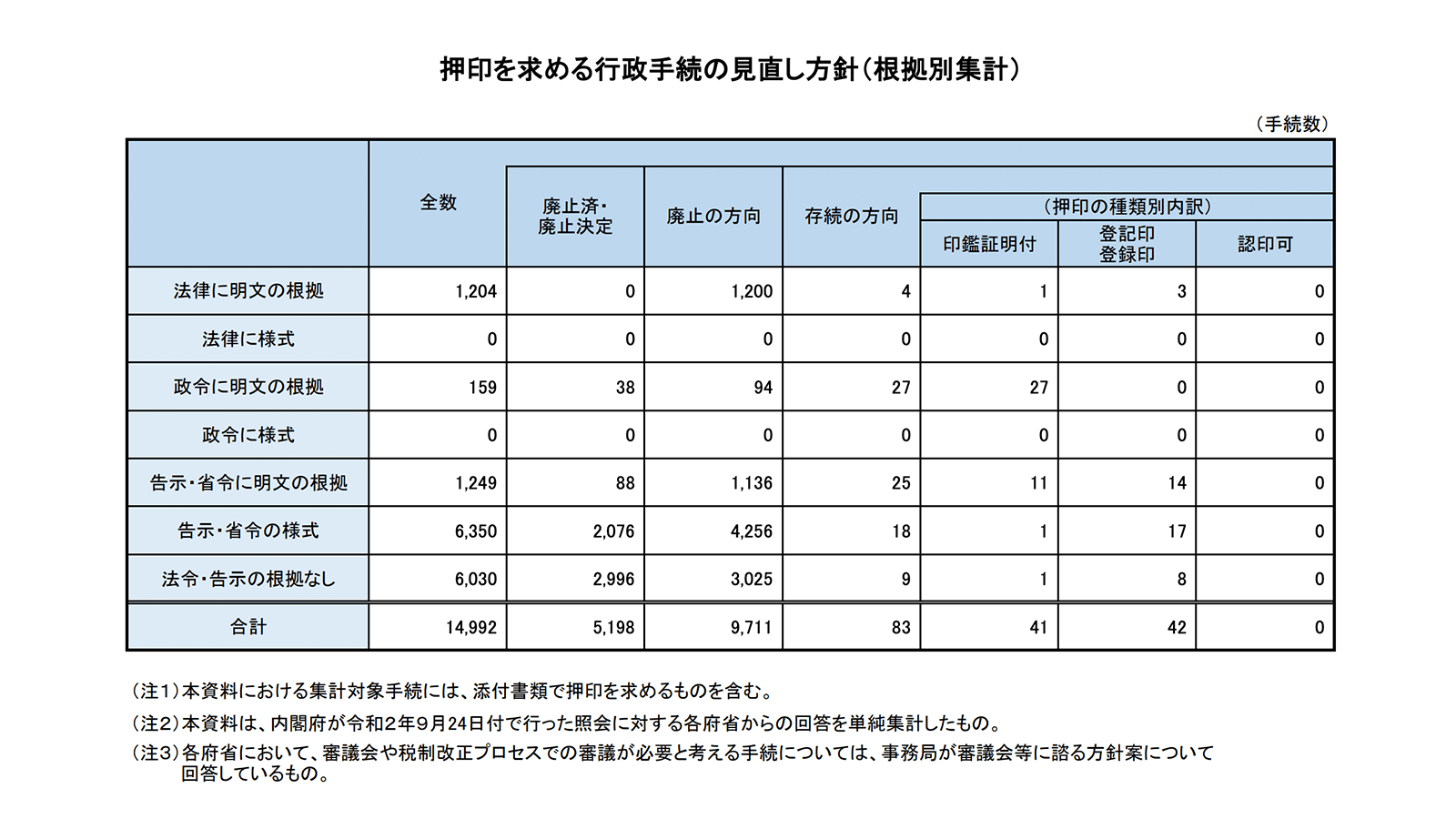

一見すると押印に厳格さを求めそうな行政手続きの例では、内閣府「押印を求める行政手続の見直し方針(根拠別集計)」によると、行政手続きの押印でさえ、全数14,992種類のうちたったの42種類、全体の0.28%しか実印手続きがなかったことがわかっています。

企業においても、実印登録をしていない認印、つまり代表取締役以外の部長印や担当者印を押印する文書は大量にあります。

というのも、企業間の取引においては、反社チェックはもちろんのこと、取引先として信頼に値するかの与信審査が行われ、その上で営業担当者や購買担当者が具体的な商談を重ねる過程で信頼関係を築きます。印鑑証明書の提出という形式的方法に頼らなくても済む取引がほとんどなのは、それよりも実質的な方法で本人確認を済ませているからです。

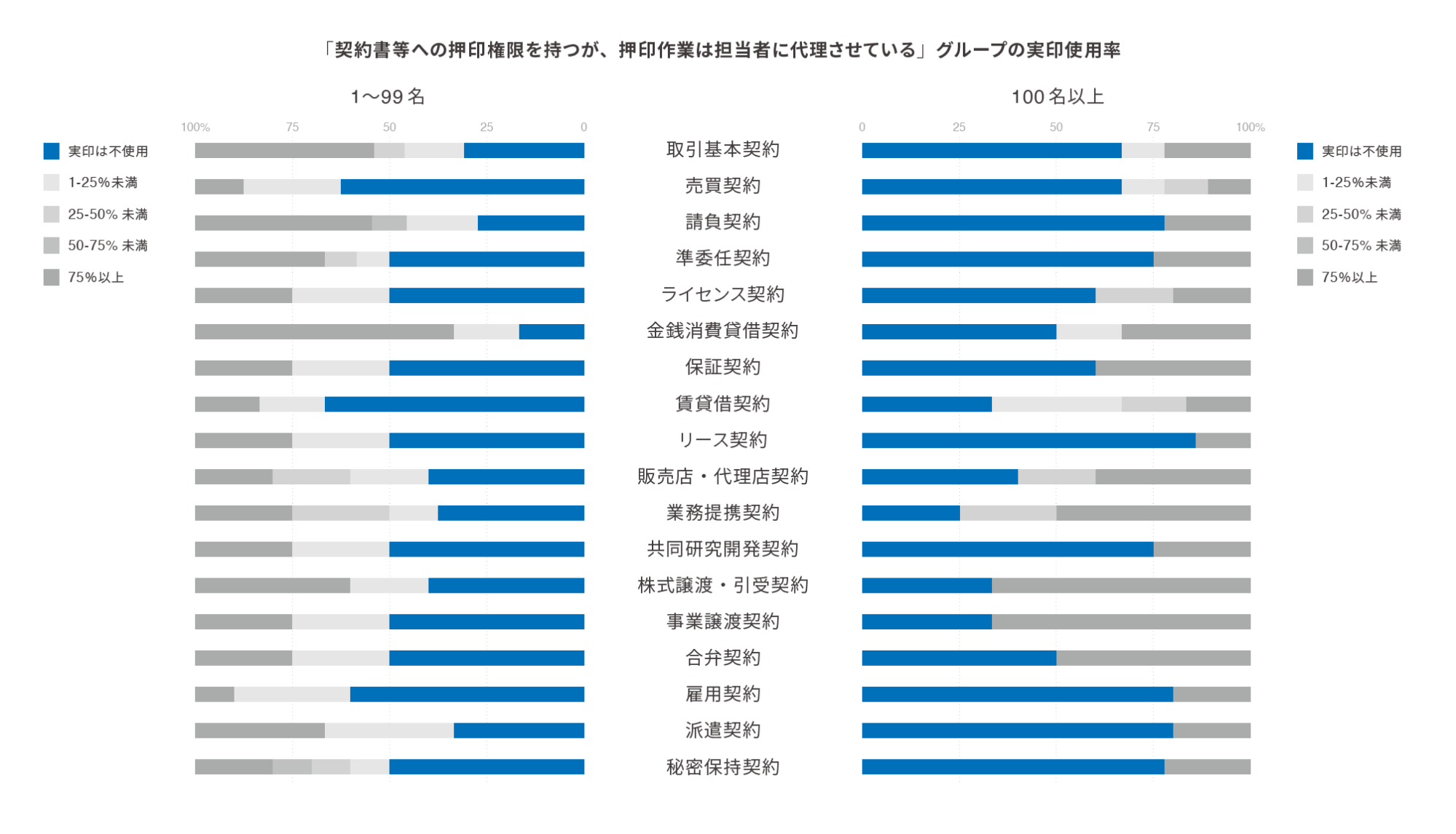

弁護士ドットコムが加盟しているクラウド型電子署名サービス協議会が行った、「紙の契約書に押印する実印/非実印の使用実態調査」でも、

18の契約類型を通じて、概ね3割前後で「実印は不使用」

10の契約類型については、「実印は不使用」または「実印使用率1-25%未満」が半数を超える結果

であることが確認されています。

とはいえ、一回限りの関係で終わる不動産売買の場面など、取引の性質上、本人確認をしたほうがよい場面はあります。そうであっても、印鑑証明書に頼らずに本人確認を行うための代替手段 はいくつもあります。

個人が金融機関と取引をする場面を思い浮かべてみましょう。多くの場合、実印の押印・印鑑証明書は求められません。その代わりに、押印文書とセットで公的身分証明書(の写し)を提出するよう求められることがあります。これは、個人が印鑑証明書を取得する面倒を省くための代替手段とも言えます。

このように、①そもそも本人確認を書類ベースで行う必要があるか、②必要があるとしても、実印と印鑑証明書に代わる手段はないかを、それぞれ検討してみることが重要となります。

2.2 文書作成の真意確認に押印は必要か

次の見直しポイントが、その文書を作成する真意があったかの確認です。

この点について、「地方公共団体における押印見直しマニュアル」P28では、以下のように記載されています。

文書作成の真意確認は、窓口での申請かオンラインによる申請に関わらず、本人確認を経た申請がなされれば良いと考えられます。

企業間取引においても、あえて実印を押印させ印鑑証明書を提出させなくとも、その文書が信頼関係を構築した当人から発出されたことさえ確認 できれば、その文書作成についての真意はあったと言えます。

逆に言えば、たとえ実印があっても、それを本人が押印していないことがわかれば、なんの法的効力も認められません。スナップショットの記録よりも、その書類を作成し相手と交換するに至るプロセスの連続性 を担保しておくことこそが重要ということです。

押印見直しマニュアルでは、この当人認証の代替手段として、ID・パスワード方式、利用アドレスの登録などが提案されています。

2.3 押印は文書内容の真正性担保に必須か

意思表示の内容を表した文書に印影を付着させることにより、訴訟等において作成者の認識等を示したものとして形式的証拠力が認められる。これが押印の効果です。

企業が押印を好んできたのも、この形式的証拠力が民事訴訟法228条4項によって推定される効果を期待してのものです。

ところで、この 押印の効果は限定的 であり、どんなときでも認められるというものではないのは当然のこと、押印によってのみ担保できるというわけでもなく、むしろその文脈(コンテクスト)こそが慎重に検討・評価 されます。

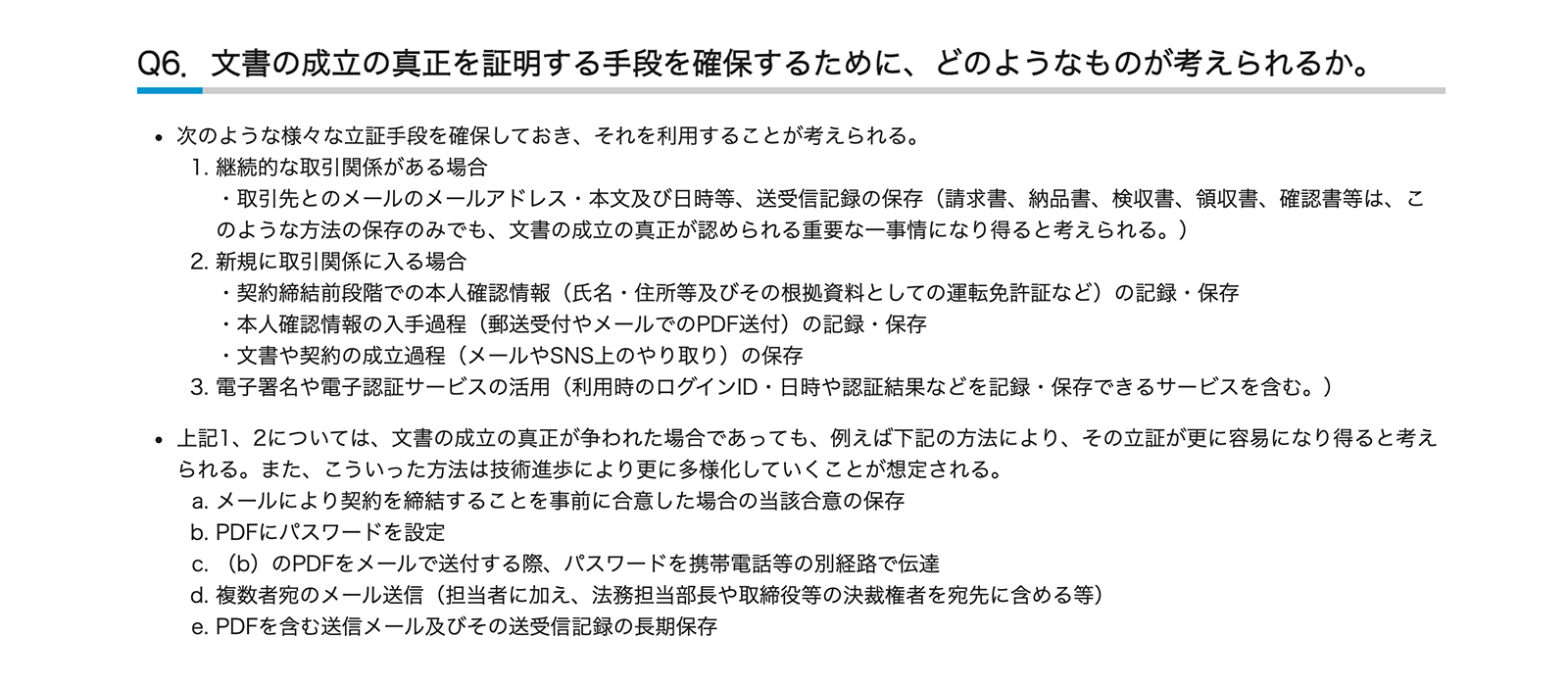

内閣府・法務省・経済産業省が2020年6月19日に連盟で発出した「押印に関するQ&A」では、押印に代わる真正性証明手段として、以下のような具体的代替手段が提案されています。

3. まとめ—企業における押印廃止プロジェクトの進め方

企業が電子契約へ移行するにあたり、最大の障害となるのは、「書面に押印をするこれまでの商慣習」です。この商慣習が根強いばかりに、つい「時間をかけてゆっくりと紙から電子へ移行していけばよいのでは?」と考えてしまいがちです。

そうした「時間が解決してくれる」という発想は、企業における押印廃止プロジェクトではおすすめしません。書面契約と電子契約が並存する期間が長くなればなるほど、紙と電子ファイルの両方を管理し続ける手間・コストに耐えかねて、書面契約中心の運用から脱却できずに先祖帰りの道を辿ることになるからです。

かと言って、押印をいきなり明日から禁止するのも乱暴です。スムーズに商慣習を変えるためには、必要性・合理性に応じた代替手段を選択するワンステップを習慣づける ことが重要です。

「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を参考に、

- 相手方の履行能力や社会的信用

- 契約類型

- 契約金額

を基準に契約書を分別し、電子メール / PDFファイルの暗号化 / 電子署名 など、取引に用いる文書ごとに、どの代替手段をとるべきかについてあらかじめ整理した社内規程・マニュアルを作成すれば、従業員も安心して押印廃止に踏み込むことができます。

政府の「押印見直しマニュアル」のフレームワークは、企業内でマニュアルを作成する際の論点整理にも大変役に立ちます。

こちらも合わせて読む

-

法律・法改正・制度の解説

利用規約を全部読んで同意するユーザーは何%?—公正取引委員会「デジタル広告の取引実態に関する中間報告書」

利用規約 -

契約実務

利用規約の同意取得方法ベストプラクティス—米国判例にみるサインインラップ・ブラウズラップの採用リスク

利用規約プライバシーポリシー -

法律・法改正・制度の解説

法律文書作成サービスが超えてはならない一線—グレーゾーン解消制度の法務省見解

リーガルテック弁護士法グレーゾーン解消制度 -

法律・法改正・制度の解説

リーガルテックと弁護士法—AI契約審査サービスの適法性に関するグレーゾーン解消申請

法改正・政府の取り組みリーガルテック弁護士法グレーゾーン解消制度 -

法律・法改正・制度の解説

2020年個人情報保護法改正がプライバシーポリシーに与える影響

法改正・政府の取り組みプライバシーポリシー -

法律・法改正・制度の解説

プライバシーポリシーのトレンド分析—GDPRに学ぶ多言語化対応の必要性

プライバシーポリシーGDPR