産業廃棄物とは?基本的な定義と分類をわかりやすく解説

九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会のサイトによると、令和4年度に全国で排出された産業廃棄物は、家庭などから出る一般廃棄物の約9.18倍にあたる約3億7,022万トンと膨大な量に及びます。

産業廃棄物の種類は多岐にわたり、それぞれに専門的な知識と厳格な管理が求められます。膨大な量の廃棄物に対する処理責任は、決して軽視できるものではなく、環境への悪影響を軽減していく必要があります。

環境への悪影響を少しでも軽減するために、廃棄物を排出する事業者には、責任を持って廃棄物の定義とその適切な処理方法について正確な知識を持ち、事業運営を行なうことが求められています。

この記事では、産業廃棄物の基本的な定義や分類について、わかりやすく解説しますので、産業廃棄物の処理委託等を担当している方はこの機会に知識を深めておきましょう。

なお、クラウドサインでは産廃業の方が利用できる「産業廃棄物収集・運搬委託契約書」のひな形を用意しました(無料)。2026年1月の「廃棄物処理法 施行規則改正」内容を反映し、第一種指定化学物質に係る記載(第3条1項キ)を追加しておりますので、ひな形を探している方はぜひ下記フォームからダウンロードしてご利用ください。

無料ダウンロード

目次

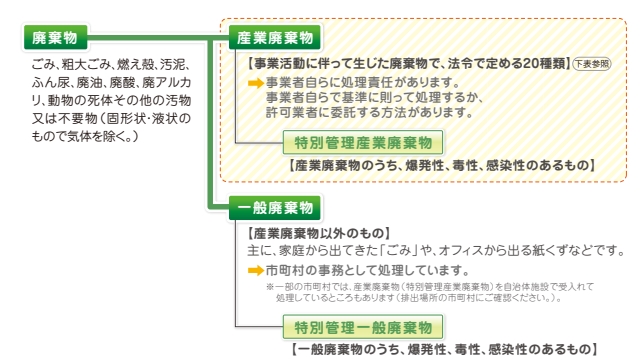

廃棄物の分類

廃棄物の分類は、適切な処理と環境保護のために重要です。産業廃棄物と一般廃棄物の違いを理解することで、適切な処理方法を選択できます。

産業廃棄物は事業活動に伴って生じる廃棄物です。産業廃棄物の処理には、法令に基づく基準を遵守することが求められ、適切な処理業者への委託が必要です。

【産業廃棄物と一般廃棄物の分類】

一般廃棄物は、産業廃棄物以外の主に家庭から出る廃棄物を指します。これには、家庭ごみや一部の事業所から出る紙くずなどが含まれます。一般廃棄物は市町村が処理を担当し、住民は指定された方法で廃棄する必要があります。

産業廃棄物の定義や種類については次項で詳しく解説していますので、確認してみてください。

産業廃棄物の基本的な定義

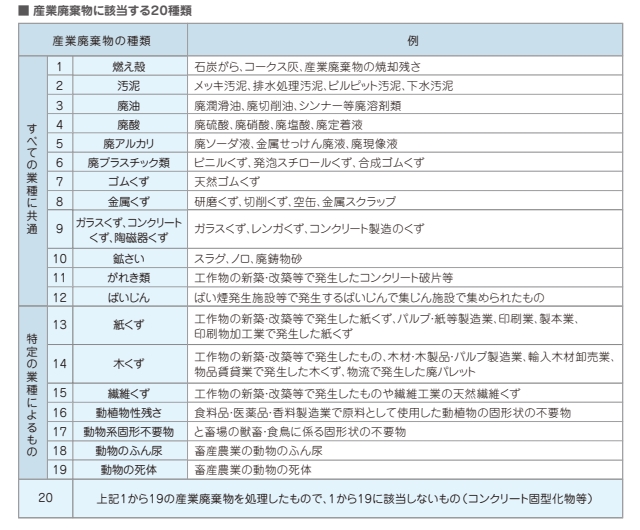

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物で法令で定められた20種類の廃棄物を指します。たとえば、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体などが挙げられます。

【 産業廃棄物に該当する20種類の廃棄物】

また、産業廃棄物には「特別管理産業廃棄物」という分類もあります。これは産業廃棄物のなかでも、爆発性や毒性、感染性のあるものを指します。

これらの廃棄物は、環境や人々の健康に重大な影響を及ぼす可能性があるため、特に厳格な管理が必要です。産業廃棄物の適切な処理は、環境保護と持続可能な社会の実現において重要な役割を果たしています。

産業廃棄物の排出事業者責任とは?

「産業廃棄物の排出事業者責任」とは、事業活動に伴って産業廃棄物を排出した事業者が、その産業廃棄物が適正に処理されるように最後まで責任を負うこと意味します。

この責任は「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」のなかで明確に定められています。わかりやすく言い変えれば、排出事業者は、単に廃棄物を排出するだけでなく、その収集〜運搬〜処分に至るまでの一連の流れにおいて、環境汚染や健康被害が発生しないよう、適切な管理を行う義務が課せられています。

具体的には、以下の対応が排出事業者に求められます。

【産業廃棄物の排出事業者に求められる対応】

| 概要 | 説明 |

| 適正な処理方法の選択 | 産業廃棄物の種類や性状に応じた最適な処理方法を選択し、 可能な限りリサイクルや再資源化を推進する。 |

| 委託先の適正な選定 | 廃棄物処理法の許可を持つ信頼できる業者を選定し、契約内容を明確にする。 |

| マニフェストの交付と管理 | 産業廃棄物の種類、量、排出場所、運搬先、処分方法などを記載した マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、最終処分まで追跡管理する。 |

| 保管基準の遵守 | 産業廃棄物を一時的に保管する際には、 飛散、流出、悪臭の発生などを防ぐため、適切な保管基準を遵守する。 |

| 情報公開と説明責任 | 環境問題に対する社会的な意識が高まる中、排出事業者は自らの廃棄物処理に関する情報を 積極的に公開し、説明責任を果たすことが求められる場合もあります。 |

また、排出事業者が自ら処理を行う場合だけでなく、収集運搬業者や処分業者に処理を委託する場合にもこの責任が免除されることはありません。たとえ委託先の業者が独断で不適切な処理を行ったとしても、排出事業者には「選定責任」や「管理責任」を問われます。

具体的には、これらの責任を怠り、不適切な処理が行われた場合、廃棄物処理法に基づき5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

そのため、排出事業者は、委託先の業者が適切な許可を持ち、適正な処理能力を有しているかを十分に確認し、定期的に処理状況を把握するなどの措置を講じる必要があります。

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物の処理工程は、「分別・保管」「収集・運搬」「中間処理」「再生処理・最終処分」の4段階に大きく分けられます。それぞれの工程を確認しておきましょう。

【産業廃棄物の処理の流れ】

| ①分別・保管 |

| ②収集・運搬 |

| ③中間処理 |

| ④再生処理・最終処分 |

分別・保管

産業廃棄物の処理は、まず排出事業者が産業廃棄物を正しく分別・保管するところから始まります。

廃棄物処理法において「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められているため、排出した事業者は、産業廃棄物を収集運搬業者や処分業者に引き渡す前に、責任を持って分別・保管の対応を行なう必要があります。

収集・運搬

収集・運搬の段階では、排出事業者が自ら運搬する(自社運搬)場合と、収集運搬業者に委託する場合の2パターンが考えられます。

収集運搬業者に委託する場合は、許可事務を行っている自治体のウェブサイトや各自治体にある処理業者の団体の窓口等から適切な収集運搬業者を選定し、処理委託契約を締結します。契約書には処理業者の許可証のコピーが必ず添付され、処理内容や数量、金額などが明記されます。

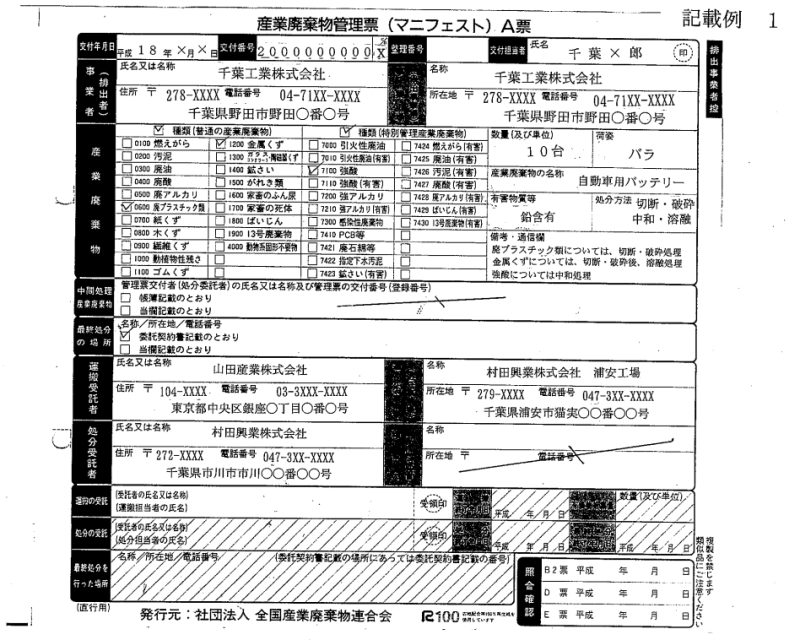

また、廃棄物を収集運搬業者に引き渡しする際には、排出事業者には「マニフェスト」と呼ばれる産業廃棄物管理表の使用が義務付けられており、処分する産業廃棄物の詳細や移動状況を管理する必要があります。

【マニフェスト(産業廃棄物管理票)記載例】

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、産業廃棄物の排出事業者が処理を外部に委託する際に交付が義務付けられている専用の伝票のことを指す

出典:産業廃棄物管理票(マニフェスト)記載例(収集運搬業者と処分業者が異なる場合)(千葉県)

マニフェストの不交付、記載不備、不適切な運用があった場合、不法投棄につながる可能性があり、不法投棄につながった場合には原状回復措置命令などの行政処分の対象となります。

無料ダウンロード

中間処理

中間処理とは、排出された産業廃棄物を最終処分する前に、その量や有害性を低減させるために行われる処理のことです。具体的には、焼却、破砕、脱水、中和、固型化などの方法があります。

これらの処理は、廃棄物の種類や性状、最終処分の方法に応じて適切に選択されます。中間処理を適切に行うことで、最終処分場の延命化、環境負荷の低減、資源の有効活用に貢献しています。

再生処理・最終処分

再生処理とは、産業廃棄物から有用な資源を回収し、再利用可能な形に加工するプロセスを指します。具体的には、廃棄物を破砕、選別、圧縮、溶解などの処理を施し、原材料として再利用できるようにします。これにより、新たな資源の採掘量を減らし、環境負荷の低減に貢献します。

また、最終処分とは、再生処理が困難な、あるいは再生処理後の残渣として生じる産業廃棄物を、環境に影響を与えない形で埋め立てる、または焼却して無害化するプロセスです。最終処分場は、適切な遮水シートや排水処理設備を備え、環境汚染を防止するための厳格な管理が求められます。焼却による最終処分は、廃棄物の減容化と有害物質の分解を目的とし、焼却後の残渣は最終処分場に埋め立てられます。

なお、優良な産業廃棄物処理業者を選定するために、産業廃棄物処理事業振興財団の運営するウェブサイト「産廃情報ネット」から、優良認定を目指す全国の処理業者の公表情報を閲覧し、廃棄物の種類、許可自治体、電子マニフェストへの対応の有無などを確認するのも選択肢のひとつです。適切な処分業者を選定できるよう、十分な情報収集を行ないましょう。

産業廃棄物に関する法的規制

産業廃棄物の適正な処理を行なうためには、産業廃棄物に関する各種法的規制を把握しておくことも重要です。どのようにして法令を遵守し、適切に管理するかを理解するために、産業廃棄物に関する法的規制も確認しておきましょう。

廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は「廃棄物処理法」とも呼ばれており、産業廃棄物の適正な処理を行なうことで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために作られました。

この法律では、事業者が自らの責任で廃棄物を適正に処理することが求められています。また、廃棄物の処理を他社に委託する場合には、自治体の許可を受けた運搬業者や処分業者に委託することが義務付けられています。

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法は、土壌の汚染を防止し、健康被害を未然に防ぐための法律です。この法律では、土壌汚染の原因となる物質の管理や、汚染が発生した場合の対策について定められています。事業者には、土壌汚染のリスクを評価し、必要な対策を講じることが求められます。

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法は、水質の汚染を防止し、公共の水域を保護するための法律です。この法律では、特定の有害物質の排出を規制し、排水基準を設けることで水質の保全を図っています。事業者は、特定事業場から公共用水域に出される排水の処理を適切に行い、基準を遵守することが求められます。

収集運搬・処分を委託する際は産業廃棄物処理委託契約書の締結が必須

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には「産業廃棄物処理委託契約書」の締結が義務付けられています。この契約書は、廃棄物の適切な処理を保証し、収集運搬から最終処分までの責任範囲を明確にする上で非常に重要です。

具体的な記載事項としては、廃棄物の種類、量、引渡し場所、処理方法などが定められます。これにより、不法投棄や不適正処理といった問題が発生した場合でも、迅速かつ正確に責任の所在を特定できます。

また、この契約書は、廃棄物処理におけるトレーサビリティ(追跡可能性)の確保にも不可欠です。契約に基づき発行されるマニフェスト(産業廃棄物管理票)により、排出から最終処分までの流れが記録・管理され、排出事業者が担う「排出事業者責任」を果たすための重要な仕組みとなります。

このように、産業廃棄物処理委託契約書の締結は、単なる事務手続きではなく、廃棄物の適正処理、環境保全、法令遵守という観点から、排出事業者にとって不可欠なリスクマネジメントの一環です。

契約内容を十分に理解し、信頼できる処理業者を選定することが、産業廃棄物処理におけるトラブルを未然に防ぎ、企業の社会的責任を果たす上で極めて重要になります。

産業廃棄物処理委託契約書の書き方や記載項目について詳しく知りたい場合は下記記事も参考にしてみてください。

電子契約サービスで産廃業の現場業務を効率化できる

産業廃棄物の収集運搬・処分を実施する産廃業で電子契約サービスを導入することで、現場の業務効率は飛躍的に向上させられます。具体的には、産業廃棄物処理委託契約書の電子化を進めるのがおすすめです。

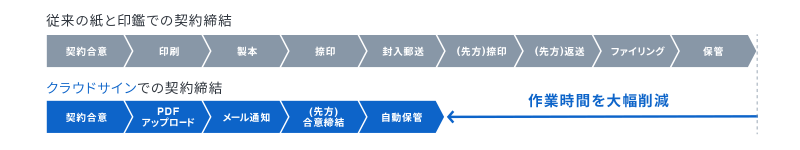

電子契約サービスは、これまで紙と印鑑で行っていた契約を電子データで締結・管理する仕組みです。電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを付与し、本人による作成と非改ざん性を証明するもののため安全性も高く、電子署名法に基づき、紙の契約書と同等の法的効力が認められているものです。

面倒な印刷や製本、郵送や保管といった一連の事務処理が不要になるため、最近では契約締結までのリードタイム短縮や、締結後の管理の効率化のために産廃業で導入する企業が増えています。

電子契約の導入により、最短1分で契約締結まで完了することが可能になり、「今すぐに契約したい」という取引先のニーズにも迅速に対応できるようになります。

紙の契約書で締結した場合と電子契約サービス「クラウドサイン」で締結した場合のリードタイムの比較イメージ

産廃業界における電子化への高い期待と現状

実際に、産業廃棄物処理業界では、電子契約による業務効率化に対して非常に高い期待が寄せられています。

直近弊社弁護士ドットコム株式会社が産業廃棄物処理業界の方に向けて実施したセミナーにおけるアンケート集計結果(回答者数:24名)によると、産業廃棄物処理事業において電子契約によって業務効率化が実現できると考える企業は、「そう思う」(62.5%)と「とてもそう思う」(25.0%)を合わせて約88%に達しており、その効果が広く認識されていることがうかがえます。

また、電子化の進捗についても、何らかの形で電子化を進めている企業が7割以上を占めています。具体的には、「契約書や産業廃棄物管理票(マニフェスト)など多くの書類を電子化できている」企業が38%、「マニフェストのみ電子化できている」企業が33% という状況です。しかし、「全体的に電子化できていない」企業も約2割存在しており、電子化の進捗にはばらつきが見られます。

電子化推進を妨げる具体的な課題

電子契約は業務効率化の大きな鍵となりますが、導入を進めるうえでいくつかの心理的・実務的なハードルが存在します。

書類の電子化を進めるうえでの推進を妨げる要因(複数選択可)として、アンケートでは、「導入のコストが高そうだと感じる」(7件)が最も多く挙げられました。

コスト面の懸念に加え、業界特有の課題として目立つのが対外的なコミュニケーションに関する懸念です。具体的には、「取引先やお客様に電子契約を受け取ってもらえないだろうと感じる」や「取引先への説明の難しさ」といった項目が上位に挙がりました。

そのほかにも、「電子契約について知識が足りていない」、「費用対効果がわからない」といった、情報や知識不足に起因する課題があることもわかりました。

こうした電子契約導入における課題感を解決するためには、契約相手方にとって使いやすく、かつ導入実績と経験を積んだ電子契約サービスを選択することが重要です。

この点、当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」は、

- 契約相手方に金銭負担や事前準備を強いることなくスピーディに契約締結が可能な「事業者署名型」を採用

- 豊富な図解入りの受信者様向けガイドコンテンツや、導入コンサルティングサービスを提供

しているため、お客様のスムーズな全社導入をお手伝いすることができます。

なお、クラウドサインでは、導入を検討している方に向けた資料として、「電子契約の始め方完全ガイド」 や、特に産廃業向けに「営業のスピードアップとバックオフィスの負担軽減を両立 産業廃棄物業界における電子契約の始め方」 をご用意しています。これらの資料は、多くの企業が直面している「知識不足」や「費用対効果が不明」といった課題を解消し、取引先との円滑なコミュニケーションをサポートするのに役立つ情報を紹介しておりますので、ぜひご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)無料ダウンロード

クラウドサインでは産廃業で電子契約サービスを検討する方に向けた「営業のスピードアップとバックオフィスの負担軽減を両立 産業廃棄物業界における電子契約の始め方」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)この記事の監修者

石井雅人

行政書士

一般廃棄物収集運搬を行う会社にて、約20年間事務員として従事。一般廃棄物収集運搬許可更新、産業廃棄物収集運搬許可更新、補助金申請書類作成、官公署提出の書類作成などを担当。その後、運行管理者(貨物)の資格を取得し、運輸関係の知識を習得。現在は、行政書士として、産業廃棄物収集運搬業や一般貨物事業の許可申請や、公正証書遺言や遺産分割協議書の作成といった終活サポートに携わっている。

この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部