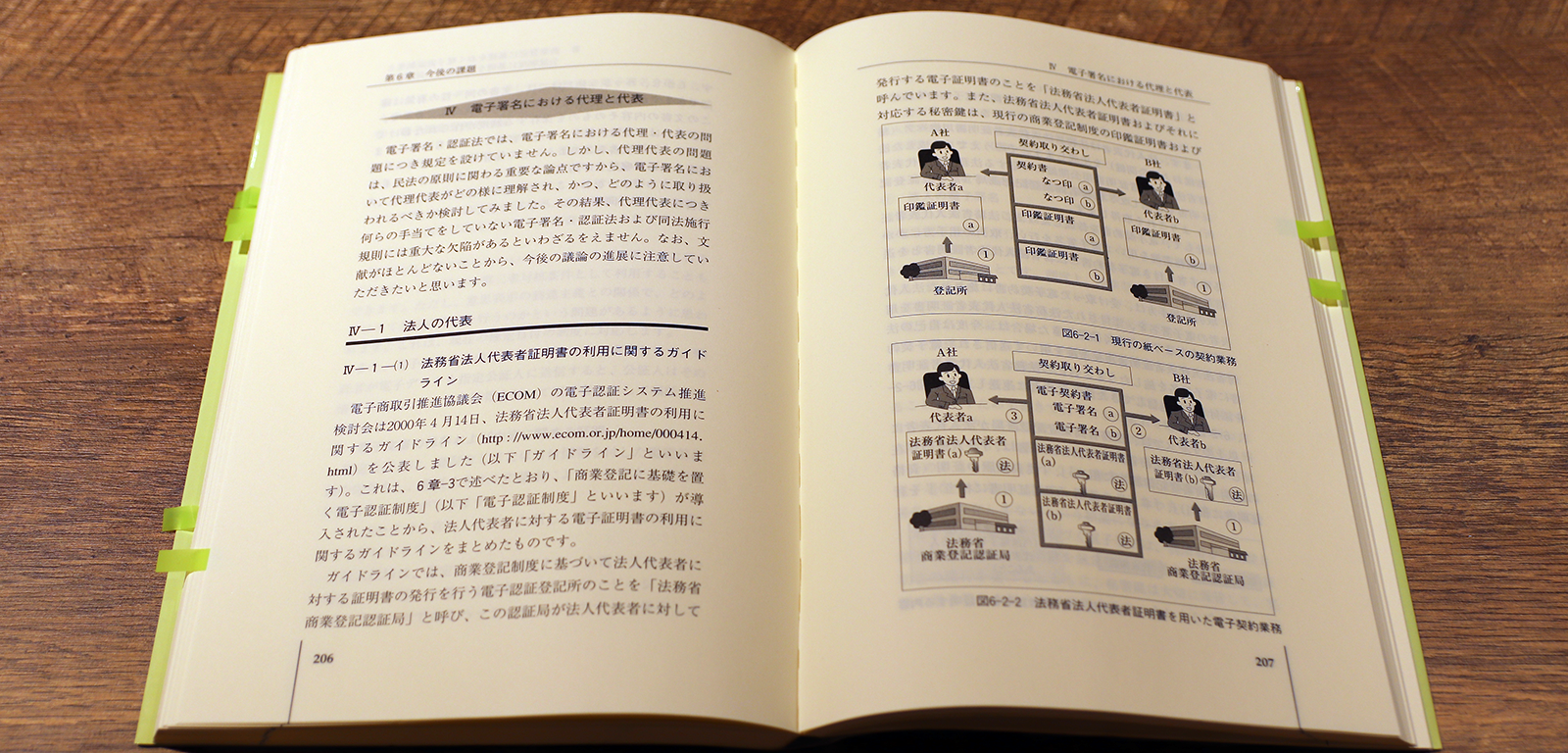

ブックレビュー 高野真人・藤原宏髙『電子署名と認証制度』

「認定認証機関による電子契約サービスは、電子署名法により、法人代表者の実印と同じ証拠力が与えられます」—このセールストークのどこが不正確かを見破れるようになる、法律実務家向けの専門書をご紹介します。

電子署名法関連書籍のベストバイ

契約専門メディアを運営している立場として、「電子署名法や電子契約について詳細に理解できる法律家向けの専門書はないのか」というお問い合わせをいただくことは少なくありません。

ところが困ったことに、電子署名法が2000年に制定(その翌年施行)された古い法律であること、くわえて法律施行後しばらく電子署名の普及が思ったように進まなかったためか、この分野の法律専門書籍は、それほど多く出版されていないという実情があります。

法律分野としてはニッチで限られた電子署名法にかかる既刊書籍の中で、どれか一冊ベストを選ぶとするなら、当メディアからはこの『電子署名と認証制度』をおすすめします。

電子署名法第3条に対する誤解を解く

その理由の1点目は、電子署名法第3条を正確に、そして緻密に解釈している、数少ない書籍である点です。

I-8 認証機関に登録された電子署名である必要はない

また、電子署名が認証機関に登録されているものであることも要求されていません(したがって、認証機関という第三者機関を前提にしないPGP方式(Ⅲ-6参照)のような電子署名も電子署名・認証法の定める電子署名に該当する可能性があります)。電子署名・認証法2条1項および3条の求める機能があるとされれば、あとは本人が電子署名を行ったことが立証されるかどうかで電子署名・認証法3条の推定規定が適用されるかどうかが決まります。(P29-30)

電子署名法を読むと、第4条から第16条にわたり、主務大臣による認証機関の認定の基準や欠格事由が詳細に定められています。そのため、普通にこの法律を読んだ人は認証機関を絶対的な権威として捉えてしまい、「認証機関に登録されている電子署名を使わなければ、法的に有効な意思表示とならない」という誤解をしてしまいがちです。

| 章 | 条 |

|---|---|

| 第1章 総則 | 第1条・第2条 |

| 第2章 電磁的記録の真正な成立の推定 | 第3条 |

| 第3章 特定認証業務の認定等 | 第4条―第16条 |

| 第4章 指定調査機関等 | 第17条―第32条 |

| 第5章 雑則 | 第33条―第40条 |

| 第6章 罰則 | 第41条―第47条 |

ところが、上記引用部にあるとおり実はそのような制約はなく、「本人が(電子署名法第2条1項に定める技術的要件を満たす)電子署名を施した」という立証が揃えば、認定認証事業者のお墨付き電子署名でなくても電子署名法第3条に基づく推定効が認められる のが、電子署名法の正しい解釈です。このことについて明確に触れられていない文献も多く、誤解も多い重要なポイントとなります。

なお、当メディアでもこの点に関する解説記事(「電子署名法とは?電子契約時代を支える電子署名法の基礎知識と条文の読み方」)を書いています。参考にしていただきたいと思います。

認定認証事業者が口をつぐむ電子署名法の不都合な真実

そして、電子署名法の「不都合な真実」にも鋭く迫っているのが、本書のもう一つの特徴です。

電子署名・認証法では、電子署名はあくまで自然人が行うことを前提としており、電子署名は電子署名をした自然人を特定する手段であると理解しています。(略)

電子署名・認証法に基づく電子署名は、利用者が公開鍵と秘密鍵を作成し、公開鍵を認定認証事業者に登録して電子証明書の発行を受けるとともに、秘密鍵は大切に保管して、実際の電子署名を行う際に使用するというしくみですから、利用者における秘密鍵の管理はきわめて重要です。したがって、電子署名・認証法の建前から考えれば、法人の電子署名を認めると法人の電子署名を多数の社員が行うことになりかねず、法人内部で秘密鍵がどのように管理されるか判然としなくなるので、到底認められないという結論になります。(略)

その結果、電子署名・認証法上では、抽象的な法主体である法人が行う電子署名および法人に対する認証は観念していません。(P209-210)

電子署名法第3条によって推定効が与えられるのは、あくまで自然人(個人)としての電子署名についてのみであり、法人の機関としての代表者の電子署名の認証まで可能としているものではない という事実。この電子署名法の大きな欠陥については、「電子署名法に準拠」をうたう認定認証事業者による多くの電子契約サービスが、あえて触れないでいる不都合な真実です。

海外は直筆サイン文化も手伝って、権限者以外が勝手にサインをする無権代理の問題は発生しにくい構造があります。一方印鑑文化が発達した日本では、「すべての契約書の代表者印を代表者自身が押印している」ことになっています。しかし、よほどの小規模企業でもない限りこれはフィクションであり、従業員が会社の印を管理し、契約書等への押印作業をしているのが実態です。

「本人だけが知りうる秘密鍵」を本人性担保の礎とする電子署名では、そのようなフィクションに頼ることはできません。日本におけるこの隠れた代理押印というフィクションの存在が、電子署名法の法的効果を自然人のみとした表向きの理由であると筆者らは説明します。

そして本書ではさらに、電子署名業界の闇とも言える裏事情についても触れます。

では、どうしてこのような制度になったのでしょうか。認定認証事業者が法人の肩書き付き認証をできない理由は、こういった認証を認めると、後述するとおり、認定認証事業者による肩書き付き認証は、その正確性を担保させる必要性から、法務局が商業登記制度に基づき管理する商業登記簿のデータを民間の認定認証事業者に開放せざるをえず、商業登記簿を法務局が管理するというこれまでの前提が崩れてしまうことを嫌ったためであると推測されます。(P213)

電子署名法・施行規則の制定に際し、日弁連から調査・検討ワーキンググループに参加した弁護士らの手による本書。2001年(平成13年)9月に初版発行の書籍とあって、現在は入手困難かもしれませんが、電子署名法について詳しく知りたい方は、古書での入手または図書館等での閲覧をお勧めします。

(橋詰)

こちらも合わせて読む

-

契約専門書籍レビュー

白石和泰ほか『プライバシーポリシー作成のポイント』—見よう見まねのプラポリ作りからの卒業

プライバシーポリシーGDPR -

法律・法改正・制度の解説

2020年個人情報保護法改正がプライバシーポリシーに与える影響

法改正・政府の取り組みプライバシーポリシー -

契約専門書籍レビュー

宮内宏『Q&A電子契約入門』—実務上のタブー「電子署名操作の代行問題」に切り込む

電子署名法事業者署名型(立会人型) -

契約専門書籍レビュー

PWC税理士法人『電子帳簿保存法の制度と実務』 —契約書デジタル化とインボイス制度の関係

電子署名法電子帳簿保存法 -

契約専門書籍レビュー

経産省NDAひな形への挑戦状 —出澤総合法律事務所『実践!! 秘密保持契約書審査の実務』

契約書 -

契約実務

NDA(秘密保持契約書)経済産業省公式ひな形の解説【サンプルWordファイル無料DL】

契約書ひな形・テンプレート秘密保持契約書(NDA)