契約書の年表記は和暦と西暦のどちらにすべきか?元号が変わる際の注意点

2019年5月1日の改元により、新元号「令和」となりました。過去に締結済みの「平成」表記の契約書はそのままでよいのか、これから作成する契約書について年表記を和暦(元号)にするか西暦にするか、迷っている方もいらっしゃるかもしれません。そこで、判断の参考になりそうな情報を集めてみました。

契約書の年表記以外にも、契約実務上はさまざまな慣習や留意点が存在します。契約書に関するマナーについてまとめた資料をご用意しておりますので、こちらから無料でダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

目次

元号が「令和」に変更—契約書の年表記も和暦(元号)化すべきか?

元号が「令和」に変更されたことで、公的・私的な文書、免許証などの証明書、ITシステムなど、さまざまな表記の変更対応が求められました。

ビジネスパーソンが普段作成している文書において、5W1Hでも特に重要な「年月日」の表記。

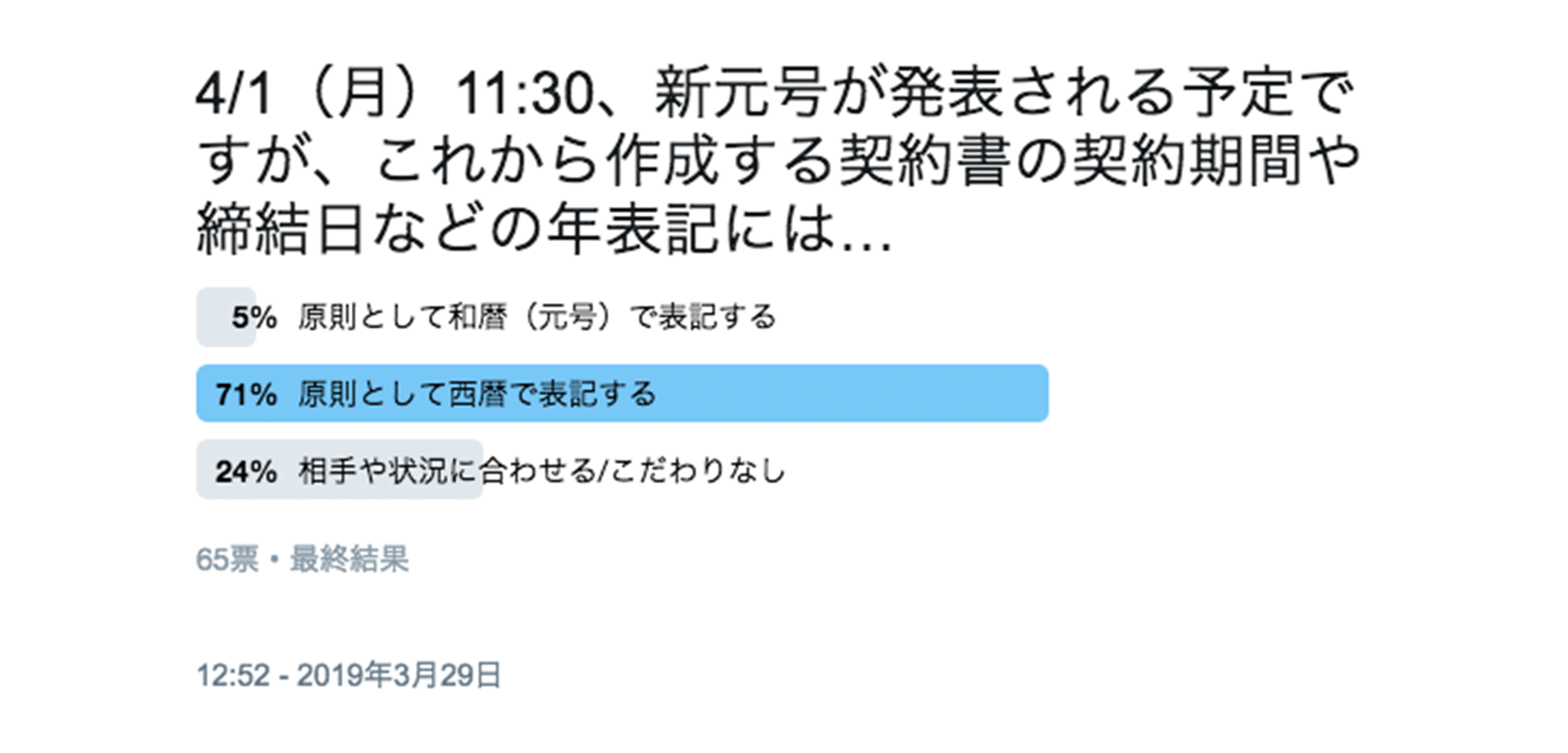

これまで締結した契約書の和暦表記を修正する必要があるのか、そして これから作成する契約書に記載する年表記について、新元号公開にあわせて和暦(元号)で表記するようにすべきか、それともこの際に西暦表記にしてしまうか、影響する文書量が多いだけに判断に迷うのではないでしょうか。

そこで今回は、こうした法的な文書における和暦・西暦の使い分けとその法令上の義務について、関連する情報を集めてみました。

改元によって締結済み契約書を修正する必要なし

まず気になるのは、すでに締結済みの契約書で「平成32年」といった存在しないこととなる和暦が書かれた契約書を、そのまま直さずほうっておいてよいのか、という問題です。

結論としては、当然に平成31年=令和元年、平成32年=令和2年…と読み替えることができるため、修正する必要はありません。

万が一その契約書を証拠として裁判所に提出することになった場合でも、本当に大丈夫なのだろうか?と心配される方がいらっしゃるかもしれません。この点、契約期間に「昭和65年7月31日までの20年間」と記載された土地賃貸借契約書を証拠として建物収去土地明渡を求めた訴訟の判決文を見ると、

本件契約書に係る本件賃貸借契約の約定更新時期である昭和65年(平成2年)ころに,四郎と丙川秋彦との間で更新をめぐって紛争となり(したがって,合意更新されず,法定更新されている。),その後,四郎(及び控訴人ら)は,本件賃貸借の賃料を供託しているが(甲18),賃料の不払はなく,本件賃貸借の存続,効力等が争われているものではない。

のように、裁判所によって括弧書きで読み替えが行われています(東京高判平成21年5月14日建物収去土地明渡等請求控訴事件)。

実務上和暦と西暦の読み替え間違いで契約の有効性を争うケースも想定しにくく、既存の契約書の平成等旧和暦表記については心配する必要はないと言ってよいでしょう。

元号法は元号の使用を義務付けていない

次に、法律の条文を見てみましょう。元号は、たった2つの条文からなる「元号法」によって規定されています。

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

制定は1979年(昭和54年)。敗戦後、皇室典範の廃止などにより法的な裏付けを失っていた元号の法的位置付けを後から支えることになった都合から、必要最小限の条文に留められています。

元号を定めるプロセスについて規定されているのみであり、条文上、「国民は元号を使用しなければならない」といった文言もなく、元号法によっては国民が作成する文書に元号を使用する義務は発生しません。

契約書の年表記は和暦と西暦のどちらにすべきか

契約書の年表記について、和暦と西暦のどちらを選ぶべきか迷う場面もありますが、結論としては年表記がどちらでも契約書の効力には影響しないため、和暦と西暦のどちらでも問題ありません。

契約書の年表記に和暦・西暦のどちらを選ぶのかは基本的には自由ですが、同じ契約書のなかではいずれか一方に表記を統一しておくことが大切です。例えば、同じ契約書のなかで「2025年」と「令和7年」が混在していると、西暦や和暦の変換がすぐにできない方には、同じ年かどうかが分かりにくくなり不親切です。同じ契約書内では年表記を統一しておくようにしましょう。

契約書以外の年表記は和暦と西暦のどちらになっているか

裁判文書や公文書等の契約書以外の文書について、年表記は和暦・西暦のどちらになっているかの傾向も確認しておきましょう。

「裁判文書は和暦(元号)表記が通例」だが法的な根拠なし

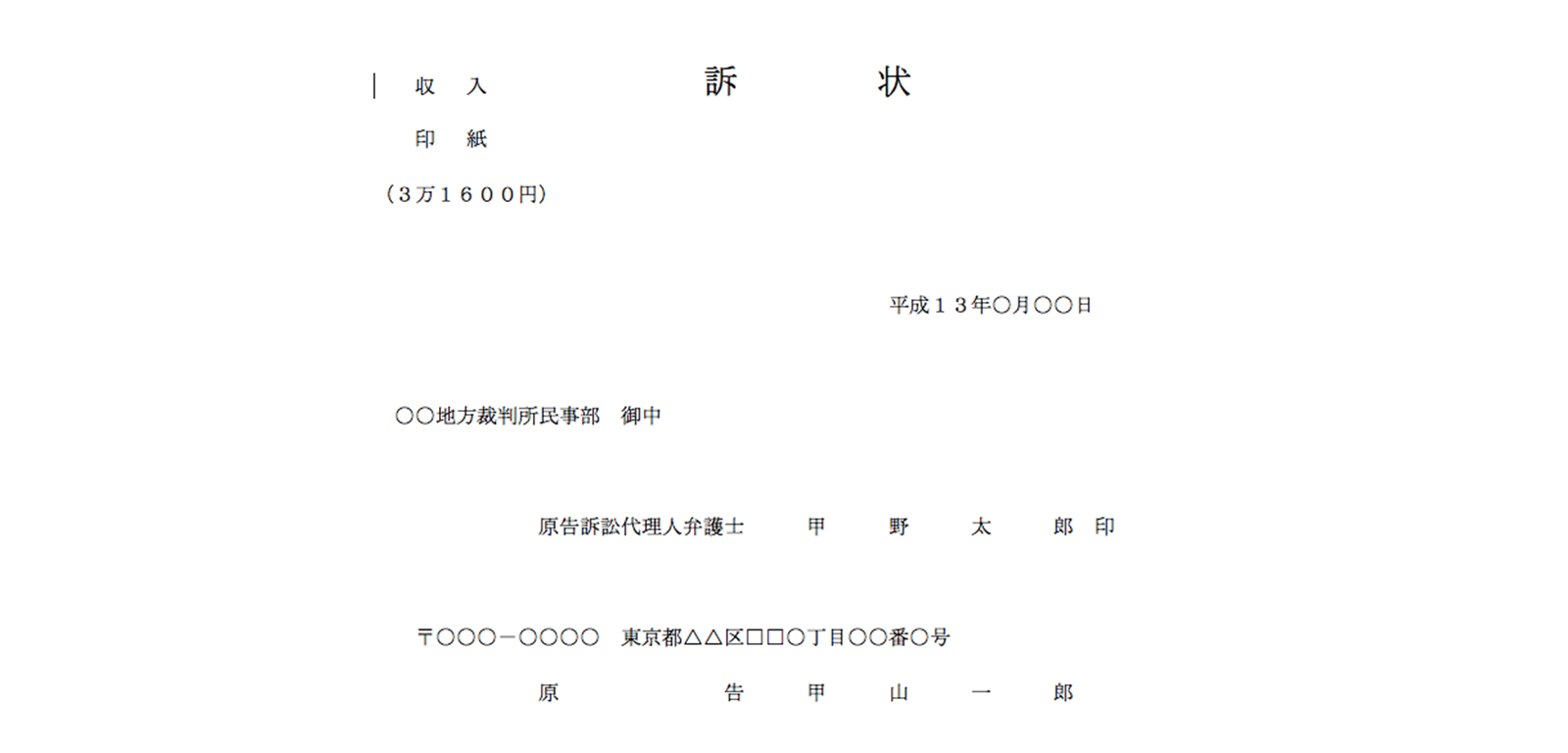

弁護士をはじめとする法律実務家が契約書を作成する際、和暦(元号)での表記を好む傾向があります。この理由の一つに、裁判文書、特に事件番号を含む判決文等が和暦表記であることが挙げられます。

しかし、裁判文書に和暦(元号)を用いるべきことが法令で定められているわけではありません。

ただし、2001年(平成13年)の裁判所からの協力依頼により裁判文書がA4判・横書きに統一された際、日弁連が作成した裁判文書ひな形が和暦(元号)使用を前提としており、これに各実務家がならっている実態があります。

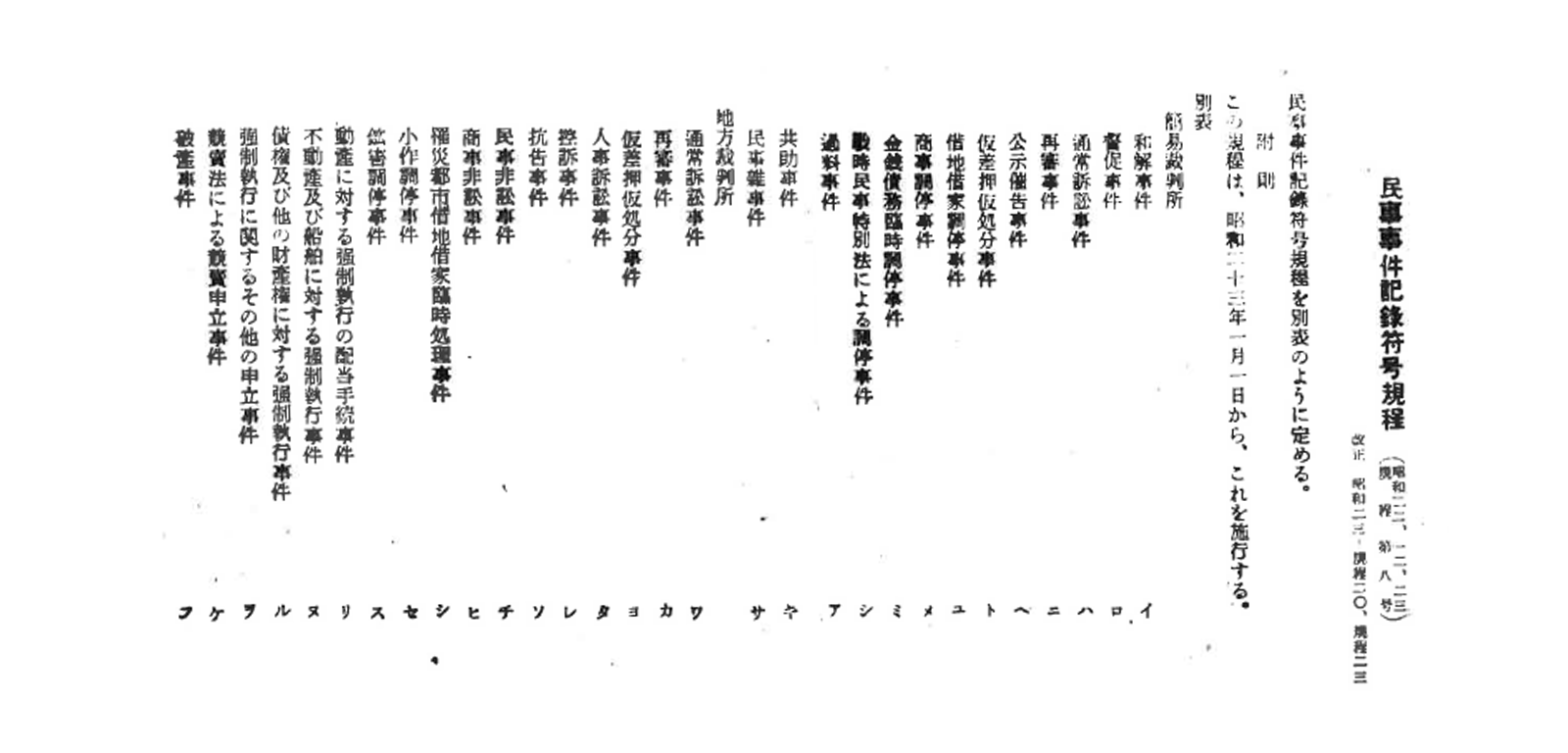

なお、わざわざ元号を用いている事件番号についてはさすがに元号使用のルールが明文化されているのだろうと調査しましたが、その根拠となるはずの最高裁判所「民事事件記録符号規程」にも、明確な記載はありませんでした。

「公文書は和暦(元号)が用いられている」がこれも法的な根拠なし

「官公庁の作成する一般的な公文書では和暦(元号)を用いる法的義務があるはずだ」と言う方がいますが、こちらはどうなのでしょうか?

これも結論からいうとNo。事実たる慣習として、ほとんどの公文書で和暦が用いられていますが、法令上は、公文書に和暦(元号)を用いる義務を規定したものはありません。

なお、2018年8月ごろ、改元や外国人の増加に鑑み公文書での西暦表記を法的に義務化しようとした動きもありましたが、失敗に終わっています。

▼ 公文書の西暦表記、義務づけ見送り 政府方針 日本経済新聞

政府は2019年5月1日の新元号への切り替えに関し、公文書への西暦表記を義務付けない方針を固めた。和暦と西暦を併記したり、西暦に統一したりする方針は示さず、各省庁や自治体の個別の判断に委ねる。慣例で元号を使ってきた省庁や自治体が多く、改元前後の国民生活への影響や混乱を避ける。

現在、公文書に和暦の記載を義務付ける法令はなく、西暦を併記する明確な基準もない。表記はばらばらだ。政策の実行計画などには「平成32年」など実際は存在しない和暦の年数が記されている例もあり、わかりにくいとの指摘があった。

国会答弁では「公的な機関での元号使用は当然」「一般国民も協力願いたい」

以上みてきたように、国民、裁判所等法律実務家、官公庁職員いずれも、法令レベルで和暦(元号)使用を義務付けられているわけではないことが確認できました。

そうであるならば、私文書である契約書はもちろん、民間から提出する公文書に西暦を用いてもまったく問題ないはずなのですが、元号法制定時の国会答弁において当時の三原朝雄国務大臣より、以下の答弁がなされています。以下、第87回衆議院本会議国会会議録(昭和54年03月16日)より。

この法案には、元号の使用を義務づける規定はございません。国権の最高機関であります国会が、法律という形で元号を公式の年の表示方法とするものでありまして、国等の公的機関が元号を使用することを予定しておるものと考えております。したがいまして、国等の公的な機関は、外交文書等特別な場合を除きましては、元号を使用することが当然であろう と考えておるのでございます。

また、この法律案は、一般国民に元号の使用を義務づけるものではございません。したがって、今後とも元号と西暦の使い分けは自由であります。しかし、公の機関におきましては、今後とも現在のように原則として元号によって年を表示することになるので、一般国民が公の機関に提出をいたされます申請書でございまするとか手続書類等につきましては、公の機関における統一的事務処理のために、元号の使用について協力を願いたい と考えておるところでございます。

元号法を定めた当時の関係者たちは、これほどまでにも和暦(元号)の使用を維持徹底させたいという思いを込めていたようです。

こうしたスタンスに加え、西暦への統一に失敗している過程とあわせれば、少なくとも公文書での和暦(元号)の使用慣行が西暦に変わることは、当分の間無さそうです。

電子契約を使い契約業務をよりスマートに

これまで見てきたように、契約書の年表記ひとつをとっても、実務上はさまざまな慣習や留意点が存在します。

こうした個別のルールへの対応に加え、紙の契約書では「製本・押印・郵送・収入印紙の貼付・ファイリング保管・過去の契約書の検索」といった一連のプロセスに、多くの時間とコストがかかっているのが実情ではないでしょうか。

このような契約業務にまつわる手間や時間を減らすことにつながるのが、弁護士ドットコムが提供する売上シェアNo.1※の電子契約サービス「クラウドサイン」です。

▼クラウドサインで解決できること

- 契約業務の大幅な効率化

契約書の作成から送信、相手方の署名、保管まで、すべてオンラインで完結。面倒な郵送やファイリング作業から解放されます。 - コストの削減

収入印紙が不要になるほか、郵送費や印刷代、キャビネットなどの保管コストも削減できます。 - 検索性の向上

過去の契約書も、契約相手や締結日などでキーワード検索すれば、すぐに見つけ出すことができます。

契約書の年表記のような細かな論点だけでなく、契約業務プロセス全体を見直すことで、事業の生産性は大きく向上します。

なお、電子契約の基礎やメリット、印紙税コストの削減事例などを知りたい方はこちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

※:株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2023年版」(電子契約ツール、2022年度実績)

参考文献

- 『月刊自治研』2019年1月号 鈴木洋仁「元号と自治体」

- 『自治実務セミナー』12巻8号「公文書に西暦年を使用できるか」

- 『自治実務セミナー』35巻9号「県は住民への便宜を図るため文書の日付を全て元号に統一することができるか」

関連記事

画像: bee / PIXTA(ピクスタ)

この記事を書いたライター

橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。