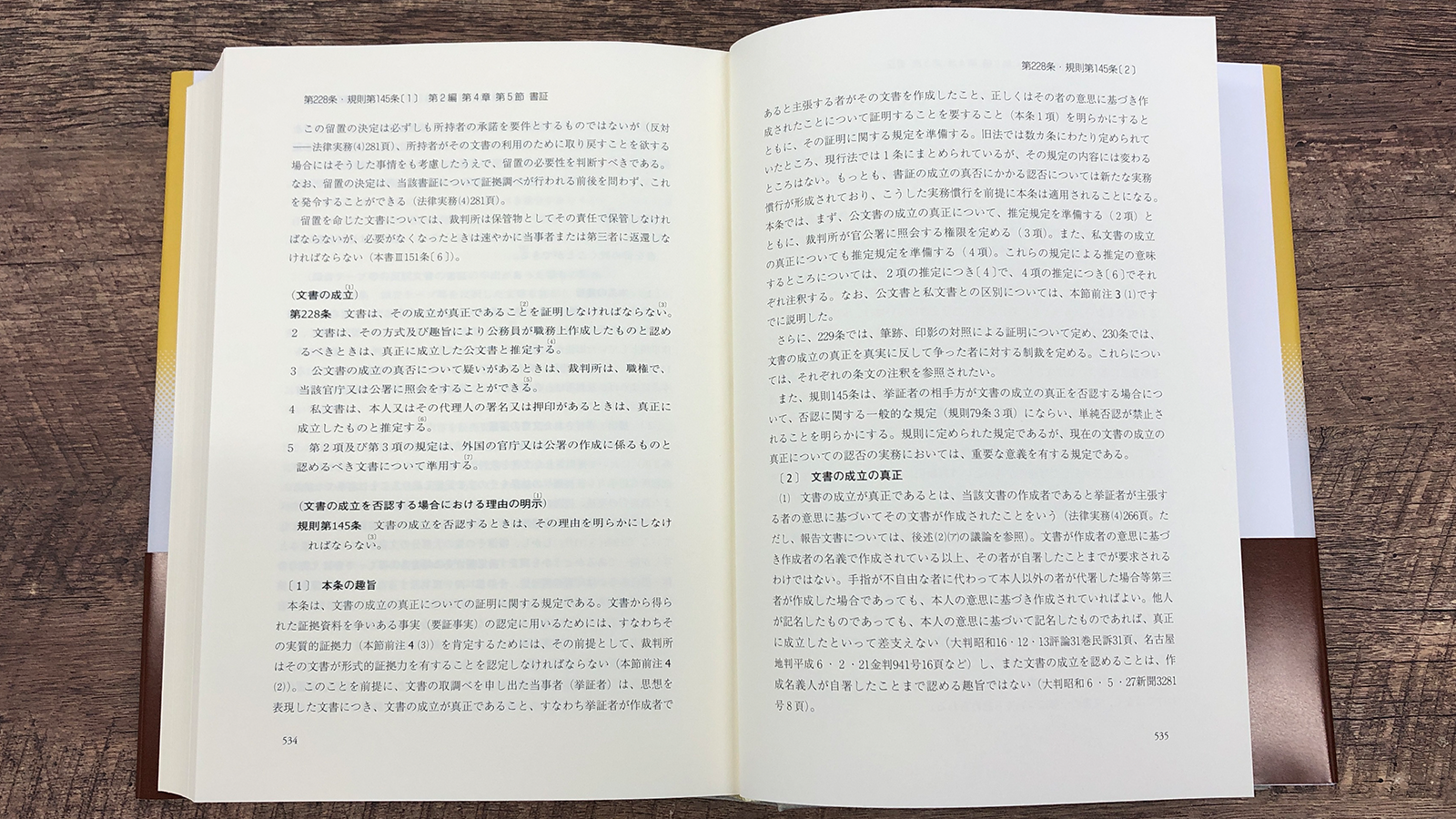

「押印」だけが信用されてきた背景と根拠 —秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅳ 第2版』

電子契約導入のリスクを正しく理解するための前提となる、押印・署名・電子署名の法的証拠力とその取扱いについて、もっとも体系的に整理された形で学べる本をご紹介します。

押印・署名の証拠力を支える民事訴訟法228条4項をしゃぶり尽くす

民事訴訟法の中で、契約書を業務で取り扱う法務パーソンとして確実に抑えておきたい重要条文といえば、228条4項です。

第二百二十八条

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

契約書に施す押印・署名の重要性を支える推定効を記したこの条文。私も職業柄、その成り立ちや解釈について述べられた論文を国会図書館で見つけられる限り手当たり次第リサーチしていますが、本書ではいわゆる「二段の推定」についての真正面からの解説はもちろんのこと、

- 押印を本人が自ら行っていない(例:社内のしかるべき権限者に代理押印させる)場合でも推定効は及ぶか?

- 署名を本人が自ら行っていない場合はどうか?

- 「実印ではない認印でも推定効が働く」という通説に対する反対説はないのか?

- 筆跡や印影の対照は、法廷で実際にどのように行われるのか?

上記のような実務上疑問は浮かぶものの学術論文ではあまり触れられない論点まで幅広く、民事訴訟規則もカバーしながら体系的に情報が整理されています。

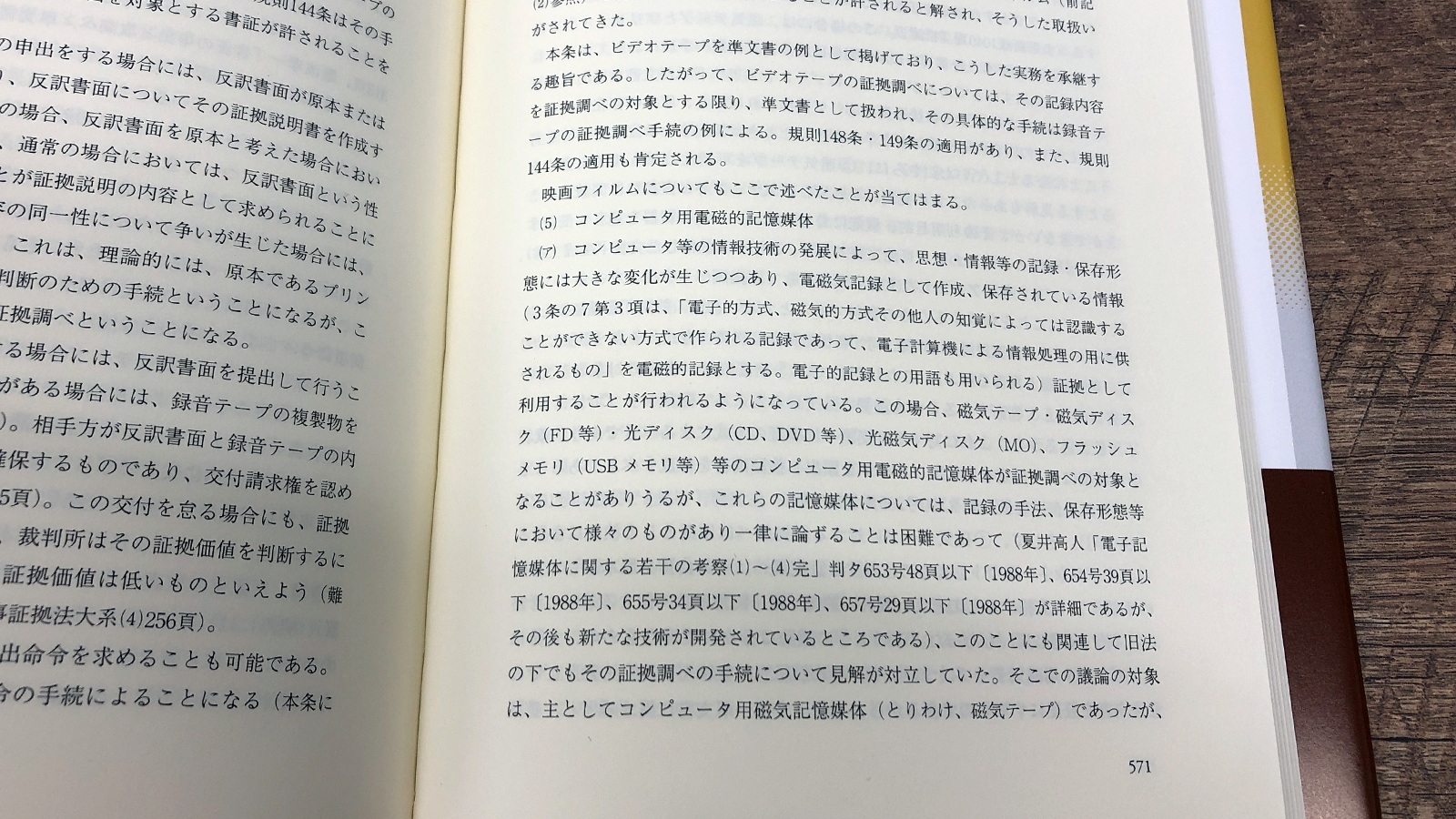

電子文書の真正の成立の争い方も詳しく解説

もう一つの特徴が、一般的な民事訴訟法のコンメンタールでありながら、法律上「準文書」にあたる電磁気記憶媒体に記録された電子文書等を用いた真正性の立証の仕方について詳しいという点です。この点も、電子契約の導入を検討するにあたっては正確に理解しておきたい部分です。

コンピュータ等に利用される電磁気記憶媒体に記録されている情報についても、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)3条に定める要件を満たすものについては、成立の真正が推定される。電磁気記憶媒体については、準文書と同様の取扱いがされるが、すなわち、そこでも、記録〔された情報〕につき形式的証拠力を認めるためには、成立の申請が問題となるが、(略)当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号および物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る)がされているときは、真正に成立したものと推定される。この推定の性質は、本条【編集部注:民事訴訟法228条4項】の定める推定と同じと考えてよい(さらに、本人の秘密鍵が入力されている場合には、本人による電子署名があったと推定してよい)。電子署名がない場合においては、原則に戻り、挙証者が成立の申請を証明することを要する。その方法について限定はない(P552)

なお、この引用部末尾の「挙証者が成立の真正を証明することを要する」について、電子署名のない文書についていちいち立証を要するのか気になるところですが、この点についても、

従来の実務においては、文書が提出されたときは、必ず相手方に個別に認否をさせてきた。(中略)これに対して現在の実務においては、逐一文書が提出されるごとに認否をとることをせず(重要な文書についてのみ個別に認否をとることはありうる)、相手方が特に争わない限り、その立証を求めない取扱いである(条解規則306頁。文書の成立の真正について自白を認める先述の見解では、擬制自白が成立することになる)。(P542)

と解説されています。

また同じような観点で、実際の訴訟時に電子文書をどのように証拠調べされるのかも疑問としてよく上がるところですが、この点についても詳しい解説がありました。

準文書としての磁気記憶媒体の証拠調べの方法としては、原本である磁気記憶媒体、または原本(または原本に代えて提出される写し)である複写した磁気記憶媒体(USBメモリ等)を法廷でパーソナル・コンピュータ等によって可読化する方法で行うことになる。この場合においては、USBメモリ等を提出して取り調べの申し出をする(本条による219条の準用)ことになるが、その際、申出をする時までに、そのUSBメモリ等を複製して提出するとともに、標目、作成者および立証趣旨等を明らかにした証拠説明書を所定の数提出することを要する(規則147条による規則137条1項の準用)が、相手方当事者に送付すべき複製および証拠説明書を直送することができる(後略)(P574)

本来、電子署名法について解説する実務書でこうした具体的手続きについても触れていて欲しいところなのですが、現状刊行されている書籍でここまで詳細に解説されているものは、私の知る限りありません。その点で本書は、電子契約を検討・導入されている方には必携だと思います。

電子文書中心の時代に合わせた手続法の必要性

情報化が高度に進んだ現代、紙の文書の情報量をはるかに超える電子文書が日々生まれ続けています。その形式や種類は、ファイルの拡張子単位で数えただけでも数百以上のタイプが存在し、そうした電子文書のやりとりの中で紛争も発生しています。

米国やEUでは、こうした現実に対応するため、2000年代の初頭から「形式が電子的というだけの理由で法的効力・証拠能力を否定しない」旨の原則が確認されてきました(E-Sign法・デジタル署名に関する指令ほか)。それに対し、日本の法律をあらためて読み直してみると、

- 押印

- 署名

- (従来の公開鍵暗号方式に限定された)電子署名

この3方式だけに特別な推定効を認めた条文が存在する状態が続いています。

これはあくまで推定効を認めただけであって、それ以外の証拠の効力を否定しているわけではありません。とはいえ、なまじこの3つだけが条文に規定されているがゆえに、その他の手段を選択しにくくさせているのも事実です。特に企業間の契約書に関しては、3方式の中でも「二段の推定」というトリッキーな法技術を用いながら判例が積み重ねられた「押印」に依拠せざるを得ない心理がはたらき、その信用はひたすらエスカレートし続けてきました。

現在、裁判手続きのIT化プロジェクトが法務省や最高裁を中心に進められています。裁判所内業務や訴訟手続きの迅速化・効率化も重要ですが、民事訴訟法を見直す過程で、日々新しく生まれるデジタルな証拠を裁判上どう取扱っていくかという問題こそ、検討する必要が出てきているのではと考えます。

(橋詰)

こちらも合わせて読む

-

契約専門書籍レビュー

白石和泰ほか『プライバシーポリシー作成のポイント』—見よう見まねのプラポリ作りからの卒業

プライバシーポリシーGDPR -

法律・法改正・制度の解説

2020年個人情報保護法改正がプライバシーポリシーに与える影響

法改正・政府の取り組みプライバシーポリシー -

契約専門書籍レビュー

宮内宏『Q&A電子契約入門』—実務上のタブー「電子署名操作の代行問題」に切り込む

電子署名法事業者署名型(立会人型) -

契約専門書籍レビュー

PWC税理士法人『電子帳簿保存法の制度と実務』 —契約書デジタル化とインボイス制度の関係

電子署名法電子帳簿保存法 -

契約専門書籍レビュー

経産省NDAひな形への挑戦状 —出澤総合法律事務所『実践!! 秘密保持契約書審査の実務』

契約書 -

契約実務

NDA(秘密保持契約書)経済産業省公式ひな形の解説【サンプルWordファイル無料DL】

契約書ひな形・テンプレート秘密保持契約書(NDA)