「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」の違い—電子契約サービスの分類と選び方

「当事者署名型」「事業者署名型(立会人型)」とは何か?どのような違いがあるのか?疑問に感じている方もいるでしょう。この記事では、それぞれのメリット・デメリットや選定基準とともに、電子契約サービスの法的分類法と、正しい選び方を解説します。

資料ダウンロード

クラウドサインでは、電子契約の基礎知識、メリットや注意点、電子署名法や電子帳簿保存法等の法令など、電子契約についてゼロから学べる資料を無料で公開しております。文書のペーパーレス化、業務のデジタル化を推進したい方はぜひダウンロードのうえ、ご活用ください。

ダウンロード(無料)目次

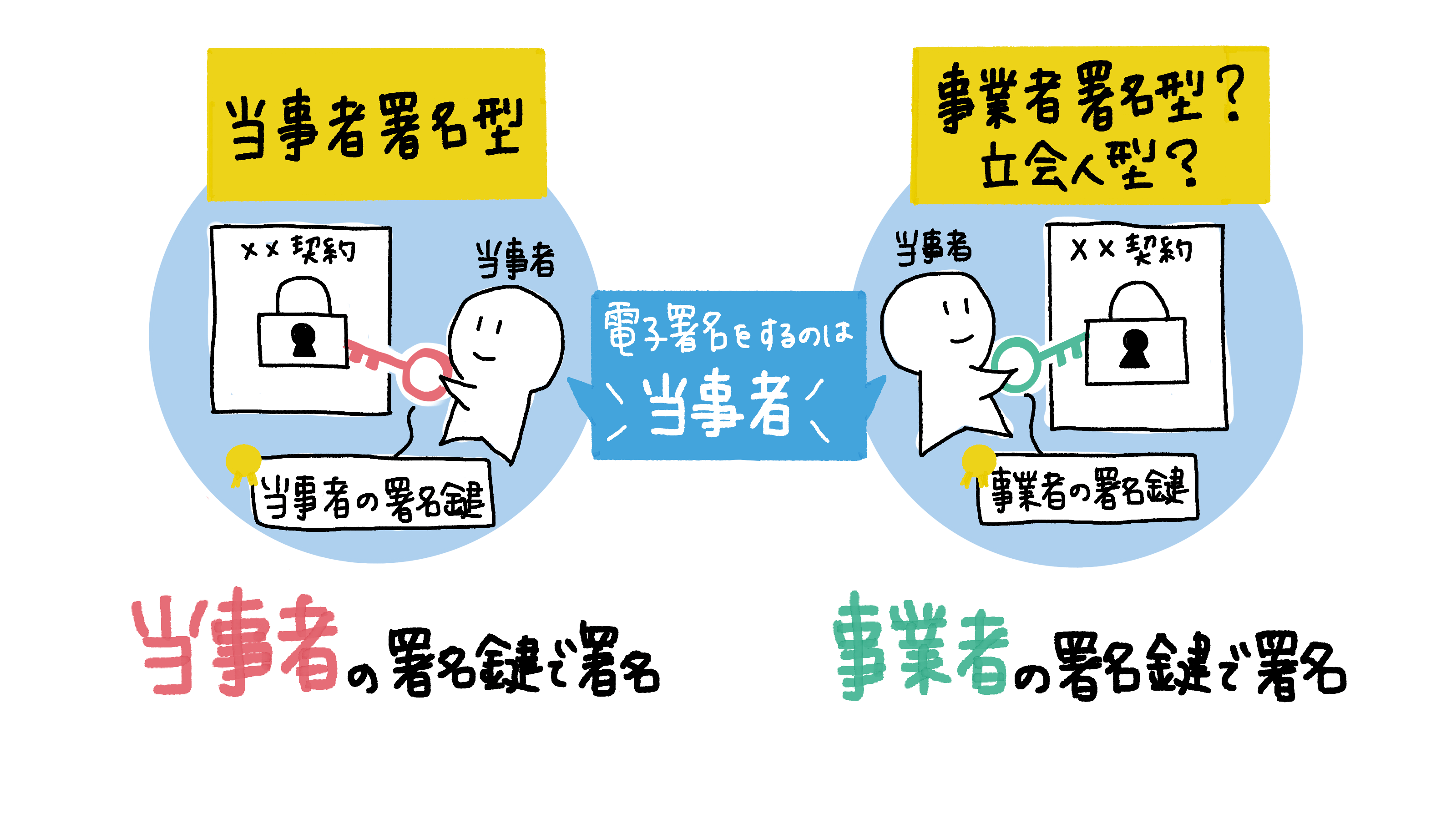

「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」とは

「事業者署名型(立会人型)」とは、契約を締結する当事者ではない第三者が、当事者の指示に基づき電子署名を付与するタイプの電子契約です。

株式会社Aと株式会社Bが事業者署名型(立会人型)電子契約サービスで電子契約を交わすとき、電子契約事業者Xが第三者がとしてその契約書ファイルに電子署名を付与することで、契約に効力をもたせます。

事業者署名型(立会人型)で電子署名を行う際は、クラウドサービスへのログイン(2要素認証を含む)とメール認証の組合せで本人確認をおこなうことが一般的です。メール認証と聞くと不安がられるお客様も少なくありませんが、ランダムに作成した一意の(世の中に一つしかない)URLを契約当事者本人のメールボックス宛送付することにより、そのメールボックスにアクセス権を持つ本人だけがそのURLにアクセスできるという仕組みになっています。

これに対し「当事者署名型」とは、契約をしようとする本人同士が機器や認証用のICチップ入りカード等を準備して、事業者の助けを借りずに電子署名を付与するタイプの電子契約です。

株式会社Aと株式会社Bが当事者署名型電子契約サービスで電子契約を交わすとき、電子契約事業者は介入しません。ただし、電子契約を締結するまでの間に、事前に「認証局」と呼ばれる審査機関に本人確認書類を書面等で提出し、これと引き換えに「電子証明書」が格納されたICカードや電子ファイルを発行してもらう必要があります。

このICカードや電子ファイルを持っているのが当事者本人であるはずという前提に立つと、比較的安心なサービスであると考えられています。ただし、それらを誰にも貸していないという状態を維持することが必要です。

わかりやすい事例では、マイナンバーカードには署名用電子証明書が格納されていますが、地方自治体(たとえば区役所)等が認証局となり本人確認が行われており、契約のたびにマイナンバーカードを準備する必要がでてきます。

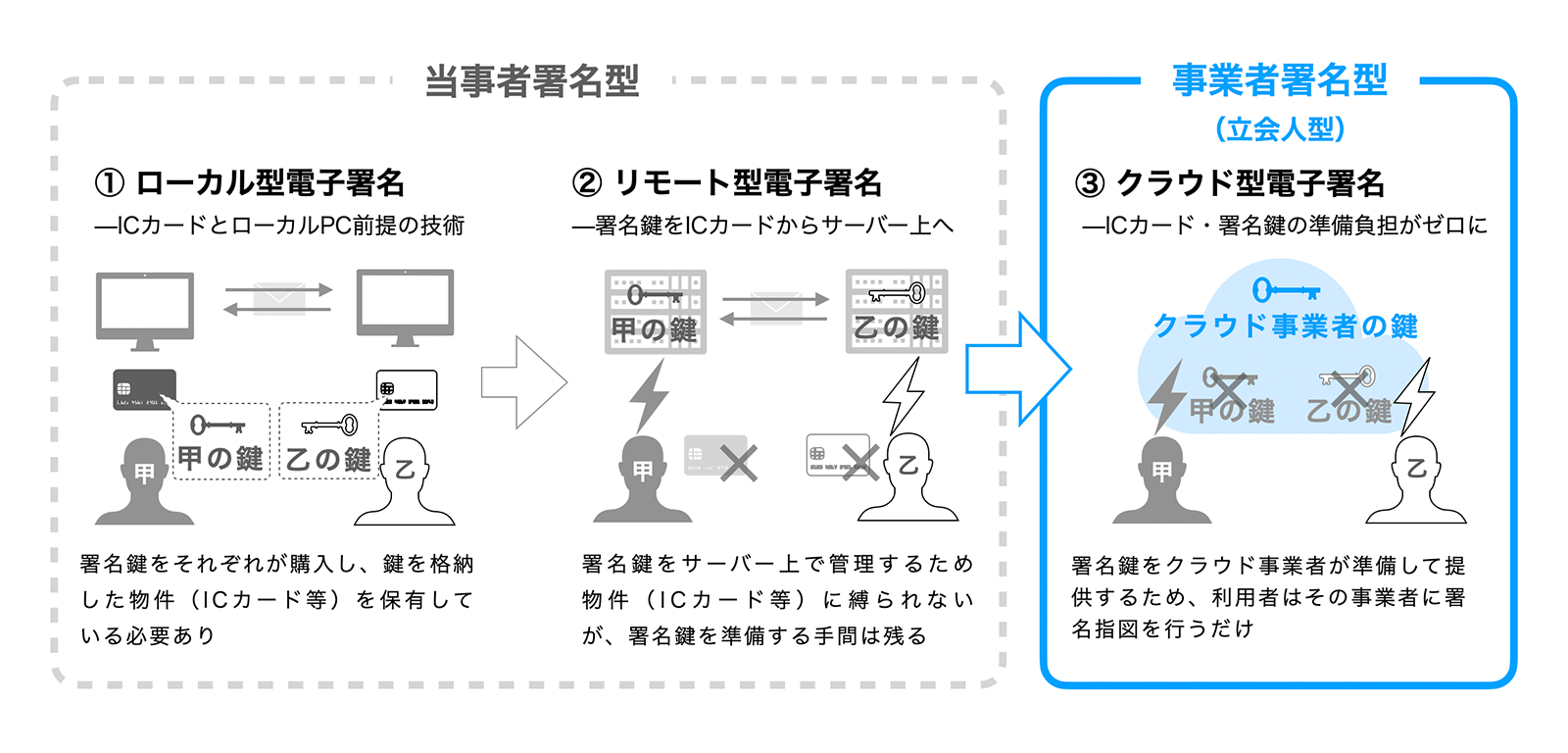

「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」の違いと変遷

このように、電子署名に使う署名鍵とその電子証明書が誰のものかによって、電子契約サービスにおける「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」の違いが区別できることがわかりました。

では、電子契約サービスがこのような名称で分類されるようになったのは、いつごろからでしょうか?調べてみると、クラウドサインが提供する裁判所向け提出資料「訴訟サポート資料 クラウドサインによる電⼦契約の締結等に関する説明書」の2019年1月初版で、すでに

⽴会⼈の契約締結現場の⽬撃証⾔がある場と同様に、当該電⼦署名の付与された契約書PDFファイルが契約の成⽴を裏付ける⼗分な証拠となりうる

と記載していました。

それ以外の公刊物で確認できるところでは、日本経済新聞2020年5月30日「電子契約の効力 法的リスクも 制定20年前、第三者署名は想定外 ハンコ見直しの壁に」と題する記事の中で、

国内で8割のシェアを握る弁護士ドットコムの「クラウドサイン」など、現在普及している電子契約サービスは実は、当事者同士が電子署名をしない「立会人型」と呼ばれる形式だ。

(中略)

従来有効だとされてきた電子署名は、ICカードを用いた方法や、クラウド上であっても「当事者型」と呼ばれる形式だ。利用者が認証サービスを手掛ける事業者に自らを証明する書類などを提出し、事業者が電子証明書の入ったICカードや電子ファイルを発行。それを使って当事者同士が署名をする。

と、立会人型と対比する形で、当事者署名型の用語法が初めて使われたようです。

この当事者署名型と事業者署名型(立会人型)の違いと変遷を模式図にして比較すると、以下のようなイメージとなります。

「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」のメリット・デメリット比較

事業者署名型(立会人型)のメリットは、下記のとおりです。

- メールアドレスだけあれば、すぐに電子契約を締結できる

- 手間・費用がかからない

一方で、デメリットは、以下となります

- なりすましのリスクが比較的高い

メールアドレスがあれば誰でもサービスを利用でき、受信者となる取引先には費用は発生しません。本人名義の電子証明書も不要、かつ契約相手が同じシステムを使っていなくても契約締結が可能なので、手間も発生しません。

メールボックスを第三者に乗っ取られるリスクまで考えれば、なりすましリスクが懸念されますが、オンライン金融サービス等にも用いられているスマートフォンなどを用いた2要素認証により、十分に対処が可能です。

これに対して、当事者型のメリットは、下記のとおりです。

- なりすましリスクが低いことから、強い推定効が得られる(判例はないが、そのように考えられている)

一方でデメリットは、

- 契約当事者全員が、電子証明書を事前に準備しておくことが必要

- 電子証明書の取得だけでなく、更新にも手間・費用が発生する

当事者署名型を使うときは、認証局に本人確認をしてもらった上で「電子証明書」を発行してもらうことになりますが、この認証局が本人確認を行うには、相当な時間・手間・費用がかかる点が大きな弱点です。

電子証明書は1枚につき数千円程度ですが、有効期限(2〜3年がほとんど)のたびに、更新手続きをする必要があります。しかも送信者だけでなく、契約相手となる受信者にも電子証明書を準備してもらわなければならず、相手方から拒絶されることがほとんどでしょう。

事業者署名型(立会人型)と当事者署名型の選び方と基準

何度もやり取りしているお得意様や一般の消費者に対し、わざわざ電子証明書を取得してもらうは現実的ではありません。そのため、一般的な契約書であれば、事業者署名型(立会人型)で十分でしょう。現在、世界的に見ても事業者署名型を採用している会社が多く、拒絶されることもないはずです。

では、それでも当事者署名型を選んだほうがよいのはどのようなケースでしょうか?それは、契約書を締結するまで会ったこともない、信頼関係の薄い「一見(いちげん)さん」や個人と、高額な取引金額の契約を締結するようなケースと考えられます。

当事者署名型では電子証明書の発行が必要となりますが、その際には認証局に公的身分証明書を提出する必要があるなど、厳重な身元確認が行われるのが一般的です(なお、電話確認などの簡易な確認で電子証明書を発行してしまう認証局もありますので、そうしたサービスには注意が必要です)。

自社では取引相手の身元を確認できないようなケースでは、やむをえず認証局の助けを借りるという場合もありうるかもしれません。

事業者署名型(立会人型)に電子署名法は適用される?

事業者署名型(立会人型)の署名が「電子署名」である根拠

事業者署名型(立会人型)と言われる電子契約サービスで締結すると、PDFの署名パネルを確認することで、電子証明書がクラウド事業者の名義であることが確認できます。クラウドサインで契約した電子署名済みファイルであれば、弁護士ドットコム株式会社の電子証明書データが確認できます。

「なるほど、確かに事業者(立会人)が電子署名しているな」

というところまではよいのですが、電子署名に付く電子証明書が事業者の名義(「法人」名義)であることについて、次のような不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。

「これは電子署名法上の『電子署名』といえるのだろうか?」」

「あれ?電子署名は「自然人」でないとできないのでは?」

事業者署名型(立会人型)でも電子署名といってよいのか。電子署名だとして、誰が電子署名を行っているのか。こうした点を正確に理解するために、法令と政府の見解を改めて確認してみましょう。

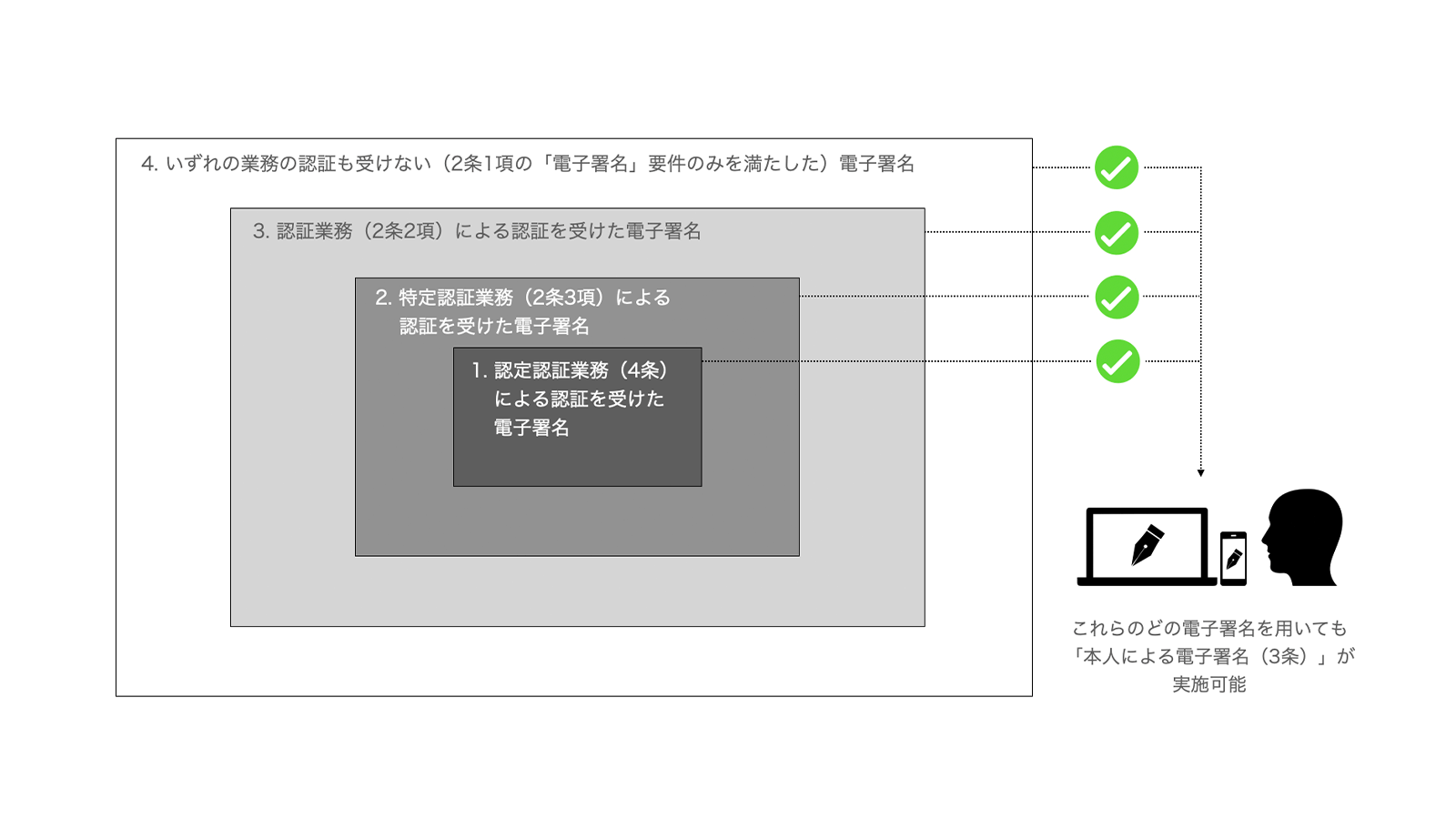

電子署名法上の「電子署名」とは

電子署名法(正式名称:電子署名及び認証業務に関する法律)2条1項は、電子署名を次のとおり定義しています。

この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。」

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。」

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。」

電子署名の要件を、1号を指して「本人性」、2号を指して「非改変性」と説明する文献をよく見ます。しかし、電子署名法2条1項は、措置(電子署名)を身元確認された本人が行うことも、改変が絶対に不可能な技術的仕組みであることも求めていません。条文を丁寧に読めば、

- 電子署名法2条1項1号は「作成者表示機能」

- 電子署名法2条1項2号は「改ざん検知機能」

を規定していると捉えるのが適切であり、この「作成者表示機能」と「改ざん検知機能」をもった署名データを意思表示対象の電子ファイルに施す措置が電子署名です。

本人がしていなくてもいいとは、電子署名法はなんとゆるい規定なのか?と思ってしまう方もいるかもしれませんが、電子署名法2条1項は、あくまで道具・手段としての電子署名を定義しているにすぎません。その道具・手段としての電子署名が施された電子ファイルが本人の意思により作成されたものかどうかを問うのは、電子署名法3条の規定です。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

このように、2条1項の2つの要件を満たした電子署名を道具とし、それを適切に管理している本人が措置することで、電子文書の真正な成立が推定されます。

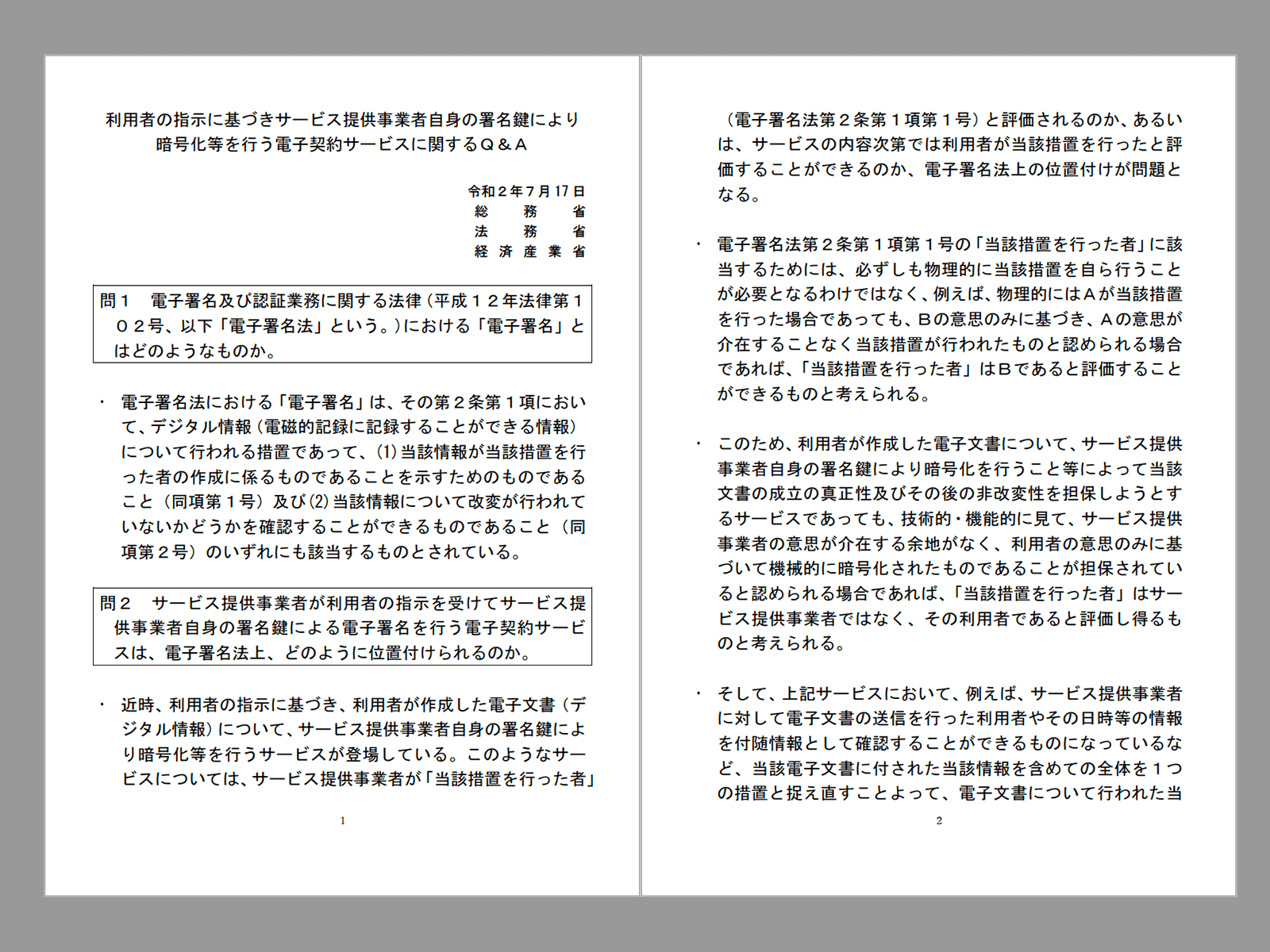

2条Q&Aからわかる根拠

2020年7月、政府(総務省・法務省・経済産業省)は、「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)」を公表しました(関連記事:「電子契約サービスに関するQ&A」三省連名発表の意義)。いわゆる「2条Q&A」と呼ばれる文書です。

この文書を丁寧に読むと、「事業者署名型(立会人型)では、誰が電子署名していると評価されるのか」という疑問について、はっきりと見解が述べられています。

…技術的・機能的に見て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置(筆者注:電子署名のこと)を行った者」はサービス提供事業者ではなく、その利用者である と評価し得るものと考えられる。

このように、電子署名をしているのは利用者と評価できる と説明されています。

事業者署名型では、クラウド事業者の署名鍵を使って電子ファイルが暗号化されます。これにより電子署名法2条1項2号の改ざん検知機能が装備されます。

通常は、利用者が電子ファイルを事業者のサーバーにアップロードして承認することで直ちに暗号化され、ここに事業者の意思が介在する余地はありません。2条Q&Aは、そのようなサービスであれば、クラウド事業者は道具にすぎず、利用者(当事者)がクラウド事業者(事業者・立会人)を道具にして電子署名をしている と解説しているのです。

電子証明書だけでは信頼できない電子署名の真正性

当事者署名型の電子契約サービスは、電子証明書の名義人が当事者本人です。証明書というからには身元確認(実在性の確認)が信頼できる第三者により行われており、事業者署名型より信頼度が高そうに思えます。

ところが、実態はそうではないケースもあります。

電子証明書を発行する「認証業務」とより厳格な「特定認証業務」「認定認証業務」

電子署名法は、正式には「電子署名及び認証業務に関する法律」という名称で、電子署名に関する定めに続いて 認証業務に関する定めが並びます。この 法令上の認証業務の定めの複雑さが、電子証明書に対する信頼を混乱させる原因ともなっています。

「認証業務」とは、簡単にいうと誰が電子署名したかを証明してくれるサービスのことです(電子署名法2条2項)。現在一般に用いられている公開鍵暗号方式では、署名鍵の電子証明書を発行する認証局の業務がこれにあたります。

この認証業務のうち、

- 本人だけが行うことができるものとして一定の技術基準(例:RSA方式2048ビット以上)を満たす電子署名について行われる認証業務を「特定認証業務」(電子署名法2条3項)

- 一定の基準を満たして主務大臣の認定を受けて行う特定認定業務を「認定認証業務」(電子署名法4条)

といい、特に認定認証業務を提供する事業者を「認定認証事業者」といいます(電子証明法8条)。

認定認証業務を提供しないのであれば、署名鍵の電子証明書を発行するのに許認可は必要ありません。実際、市場で普及している当事者署名型を標ぼうするクラウド型電子契約サービスでは、認定認証事業者による認証業務は利用されていないようです。

電子署名と認証業務の関係性

「電子署名法」という略称、電子署名の定めに認証業務の定めが続くといったことから、電子署名と認証業務には強いつながりがあるように思えます。

しかし、上記で見たとおり、電子署名の要件はわずかであり、認証業務による認証は求められておらず、電子署名法の認証業務を利用したか否かは、電子署名の有効性とは何の関係もありません。電磁的記録の真正な成立の要件にもなっていません。

ここまで条文の理解を進めても、電子証明書の名義が当事者本人である当事者署名型のほうが第三者の証明があるので信頼度が高い、筆者はそう信じていました。しかし、改めて検討するとそうではありませんでした。

契約当事者名義の電子証明書の信頼度

電子証明書の発行にあたっては、通常は身元確認が行われます。だからこそ信頼できるのですが、その 確認が電話であったり、「オレオレ証明書」と揶揄されるように自ら発行することも可能であったりする電子証明書もあります。そして、そういった方法で発行された電子証明書が当事者署名型のサービスとして、すでに市場で使われています。

もし、電子証明書がなりすましで取得されたものだったり、悪用されたりした場合、どうなるでしょうか。電子証明書の発行者である認証局は、責任をとってくれるでしょうか。残念ながら、万一のときに認証局は責任を取ってくれません。

当事者名義の電子証明書であれば信頼に値すると信じる方も多いのですが、そうではありません。信頼できる電子証明書は、認証局が信頼できるプロセスで身元確認したものに限られるからです。

加えて、認証局がいくら身元をしっかり確認したところで、必ず本人が電子署名しているとは限りません。実印が盗用・冒用されることがあるように、電子署名にもそのリスクはあります。

「当事者署名型」か「事業者署名型(立会人型)」の比較は不適切

ここまでを要約すると、次のとおりです。

- 当事者署名型であれ、事業者署名型であれ、電子署名するのはあくまで利用者

- 当事者名義の電子証明書というだけでは信頼できない

当事者署名型の方が事業者署名型よりも信頼度が高いという説明は、必ずしも正しいとは言えず、この2軸だけで評価するのは適切ではありません。

電子契約サービスは、本来的に身元を確認するサービスではなく、当事者署名型であっても身元の確認が不十分である可能性もありますし、本人が電子署名したことを証明してくれるわけでもありません。そういわれると心許ないですが、電子署名の有効性に何ら影響を及ぼさないのは上記のとおりです。

紙の契約書なら、契約印で締結するときにその契約印が誰のものかを第三者に確認してもらうことはしないのに、電子化された途端に第三者のお墨付きを必要に感じてしまうのは、まだ私たちが電子署名に慣れていないからかもしれません。

まとめ:電子契約サービスは締結プロセス全体をデザインして選ぶ

当事者署名型でも、事業者署名型でも、電子署名をするのは利用者であり、当事者署名型だからといって、本人が電子署名したと証明されるわけでもありません。そうであれば、電子契約サービスは、一体どうやって選べばいいのでしょうか。

政府の2条Q&Aは、この疑問に対し、契約の性質や利用者が必要とする本人確認レベルに応じて適切なものを選ぶように助言しています。それは当然なのですが、電子契約サービスはパーツの問題ではなく、締結プロセス全体をデザインした上で選定すべき ものと考えます。

紙の契約書でも、実印がなりすましで登録されたり、盗用されたりする可能性があり、実印であれば常に真正な成立が約束されるわけではありません。他方で、認印であっても、交渉の記録がしっかり残っていたり、契約締結時に身分証明書を提示したりすれば、真正な成立は認められるでしょう。実印だから確実、認印だからリスクがあるというものではありません。

同様に、電子契約でも様々な方法で真正な成立を確保することができるはずです。

(文:橋詰・いとう、イラスト:いとう)

この記事を書いたライター

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の基礎知識

電子契約で収入印紙が不要になるのはなぜか?

印紙税と収入印紙 -

契約実務

収入印紙とは?金額・買い方から契約書への貼り方まで徹底解説

印紙税と収入印紙コスト削減 -

電子契約の基礎知識

電子帳簿保存法で定められた契約書の「データ保存」要件とは 適法な保管・保存方法を解説

契約書管理電子帳簿保存法 -

電子帳簿保存法対応のための「適正事務処理規程」の作り方ポイント解説

電子帳簿保存法 -

電子契約の基礎知識

「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」の違い—電子契約サービスの分類と選び方

事業者署名型(立会人型) -

電子契約の基礎知識

電子契約サービスを比較する際の3つのポイント おすすめの電子契約サービス比較サイトも紹介