契約書の「甲乙」とは?どちらが相手方か、甲乙を使うメリット・デメリットを解説

契約書でよく見かける「甲」と「乙」。ビジネスシーンでは当たり前のように使われていますが、その正しい使い方や由来を説明するのは難しいかもしれません。取引先が甲なのか自社が甲なのか迷ったり、この表記が分かりにくいと感じたりした経験もあるでしょう。実は、この慣習には契約内容の誤解や致命的な取り違えといった、深刻なビジネスリスクが潜んでいます。

当記事では、契約書の「甲乙」表記について、その由来から法的な位置づけ、実務上の使い分け、そして現代における重大なデメリットまでを徹底解説します。

なお、近年では、紙の契約書・ハンコ文化から脱却し、契約プロセス全体をデジタル化する中で、これまで使われていた分かりにくい表記も見直す動きが増えてきています。契約書のDXは、単なるペーパーレス化に留まらず、契約そのものの安全性と透明性を高める機会です。契約業務のDXを進める第一歩として、電子契約の導入は検討すべきひとつの手段です。当記事とあわせて、電子契約の基本を網羅した「電子契約の始め方」の資料を無料でダウンロードしてぜひご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)契約書における甲と乙とは

契約書の内容を確認したことのある方であれば、一度は「甲」と「乙」の記載を見かけたことがあるのではないでしょうか。甲は「こう」、乙は「おつ」と読み、日本語の契約書においては馴染み深い表記です。しかし、この慣習的な表記には、その由来や法的な位置づけ、そして現代における課題が存在します。

契約書の「甲乙」表記は単なる記号

日本語で作成された契約書では、当事者を「甲」「乙」と表記するものが大半を占めます。

株式会社●●●●(以下、「甲」という。)および◯◯◯◯株式会社(以下、「乙」という。)は、△△△△△△の取扱いに関して、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

このように、契約書の冒頭(前文)で定義された後は、本文中で当事者の正式名称の代わりに「甲」「乙」が用いられます。この表記の目的は、長い法人名や個人名を繰り返し記述する手間を省き、契約書を簡潔にすることにあります。詳しくは後述しますが、この表記自体に法的な意味や使用義務はなく、あくまで商慣習上の書き方に過ぎません。

契約書の甲乙は何に由来しているか

甲乙表記の起源は、古代中国で暦や順序を示すために用いられた「十干(じっかん)」に遡ります。十干とは、「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の10の要素から成り、数字のように順序を示す記号として使われていました。

| 十干 | 音読み | 訓読み |

| 甲 | コウ | きのえ |

| 乙 | オツ | きのと |

| 丙 | ヘイ | ひのえ |

| 丁 | テイ | ひのと |

| 戊 | ボ | つちのえ |

| 己 | キ | つちのと |

| 庚 | コウ | かのえ |

| 辛 | シン | かのと |

| 壬 | ジン | みずのえ |

| 癸 | キ | みずのと |

この 十干を「記号」のように契約書の主語の略称として用いたのが、契約書の甲乙丙丁の由来 となっています。

日本では、契約書に用いる以外にも、この十干を符号として広く利用していた実績があります。一例として、比佐祐次郎『小学校生徒成績考査法:新令適用』(六合館, 明治34)52ページでは、

点数を附せずして、甲乙の符号を附するの方法なり。事物の優劣を判定するに臨み、此符号を使用したりし事は何時より始まりしやは、確知するを得ざれ共、大方徳川時代の寺子屋などにて用いしものならん。

このように日本はこの十干を、契約書における当事者の略称としてだけでなく、成績評価など様々な分類や等級付けに用いてきた歴史があります。この十干を契約当事者の略称として用いる慣習は、日本独特の文化的適応と言えるでしょう。

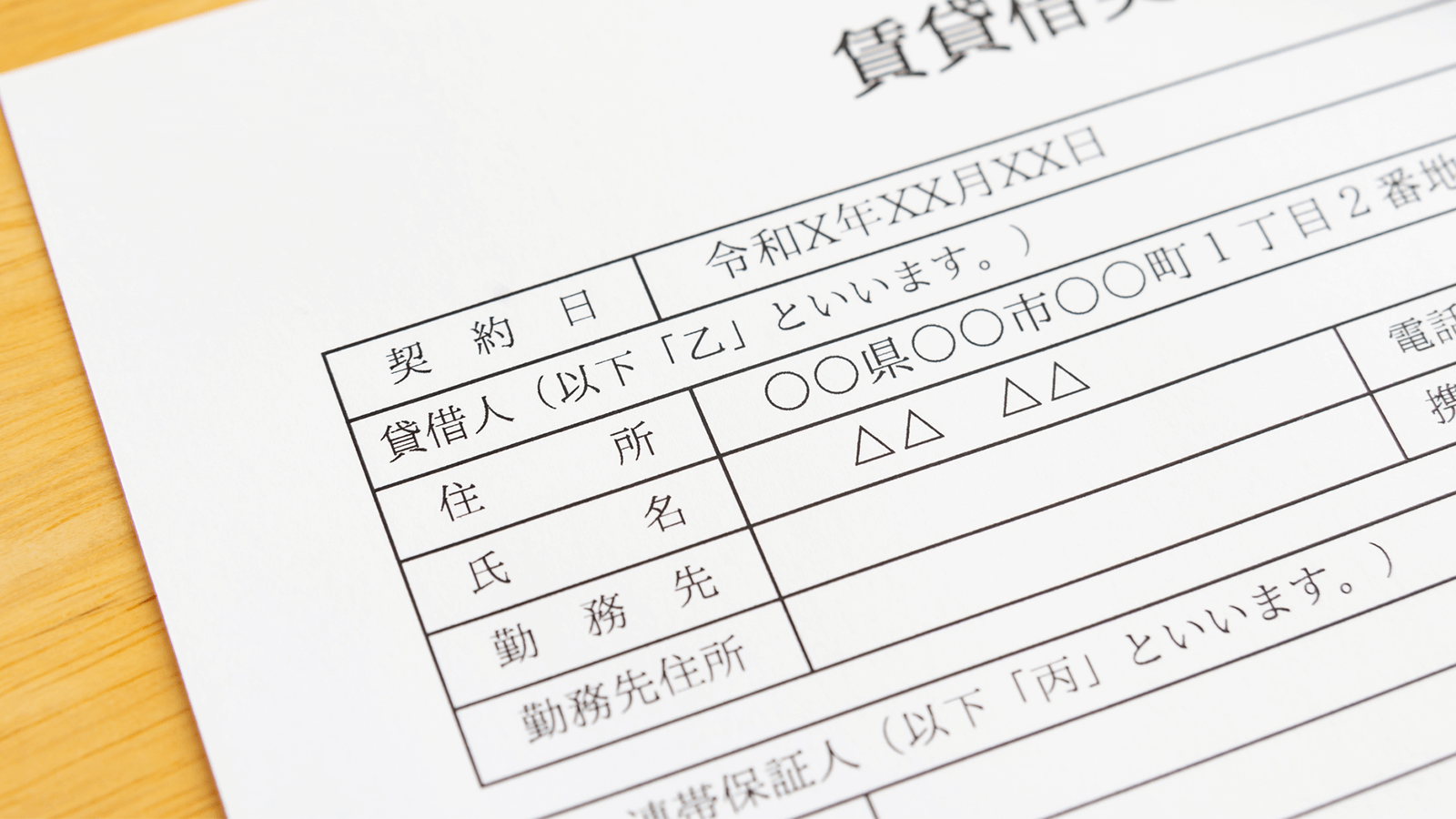

3者以上の契約では「丙」「丁」と続く

契約当事者が3者以上になる場合、十干の順序に従って「丙(へい)」「丁(てい)」と表記されます。理論上は10者まで対応可能ですが、実務上は当事者が増えるほど、どの記号がどの当事者を指すのかが分かりにくくなり、混乱や誤記のリスクが著しく増えます。とくに複雑な権利義務が絡む契約では、この抽象的な記号が内容理解の妨げとなり、紛争の火種となる可能性も否定できません。

甲乙はどちらが上か?法律や慣習を解説

契約実務において頻繁に生じる疑問のひとつが、「甲と乙、どちらが上(取引先)で、どちらを自社にすべきか」という点です。この問いに答えるには、法律上の考え方と、ビジネスでの習慣の2つの側面から理解する必要がありますので、詳しく解説します。

法的な優劣は一切ない

実は法的には「甲」と「乙」の間に優劣や上下関係は一切存在していません。両者は契約当事者を区別するための対等な記号であり、どちらを甲(乙)としても契約の法的効力に何ら影響はなく、契約書における甲乙は、あくまで便宜上のラベルに過ぎません。

一方で、慣習的な序列意識は存在する

法律上は「甲」と「乙」は同じ立場ではあるものの、ビジネスの場では「甲が上、乙が下」という序列意識が強く残っています。これは、「甲乙つけがたい」(優劣をつけにくい)という言葉や、昔から順位付けに使われてきた名残です。このように、法律上の対等な立場と、慣習的な上下関係の感覚にズレがあるため、「甲」「乙」を割り振る際には慎重に考える必要があります。

どちらを「甲」にするか?一般的な割り当てパターンについて

法的な決まりはありませんが、実務ではいくつかの暗黙のルールに従って「甲」と「乙」が割り当てられます。

- 立場が上の当事者を「甲」とする

最も一般的な慣行です。顧客、発注者、委託者、貸主など、取引上優位と見なされる側を「甲」とします。 - 契約書作成者が相手を「甲」とする

契約書のドラフトを作成する側が、相手方への敬意を示す目的で、相手方を「甲」、自らを「乙」とすることもあります。 - 民法の条文順で決める

関連する民法の条文で先に記述されている当事者を「甲」とする方法もあります。例えば、売買契約では売主が先に出てくるため、売主を「甲」とします。

結論としては、迷ったら相手方を「甲」にするのが無難

これらの慣習を総合的に考慮すると、最も安全かつ取引先との不要なトラブルを避ける方法は、顧客や取引の相手方を「甲」とすることです。本来、表記に優劣はないものの、相手方が序列を気にする可能性を鑑み、敬意を示す姿勢として相手方を「甲」に設定しておくのが、円滑なビジネス関係を築くうえでの賢明な判断と言えるでしょう。

契約書に甲乙を使うメリット・デメリット

長年使われ続けてきた甲乙表記ですが、そのメリットとデメリットを比較すると、現代のビジネス環境ではデメリットの方が大きいと考えられます。ここでは契約書に甲乙を使うメリット・デメリットについて解説します。

メリット:ひな形にすることで、作成が楽になる

甲乙表記の最大のメリットは、契約書作成の効率化にあります。とくに、一度作成した契約書をひな形(テンプレート)として別の案件に流用する際に効果を発揮します。前文にある当事者の定義部分を書き換えるだけで、契約本文の「甲」や「乙」を一つひとつ修正する必要がないため、定型的な契約を多数処理する際の事務作業が大幅に軽減されます。また、契約実務の経験が長い専門家にとっては、甲乙表記によって契約構造を迅速に把握できるという利点もあります。

デメリット1:致命的な「取り違え」リスクがある

甲乙表記が抱える最も深刻なデメリットは、当事者の「取り違え」リスクです。単純な入力ミスやコピー&ペーストの誤りで条文中の「甲」と「乙」が入れ替わると、「甲のみが損害賠償責任を負う」といった条項が、意図とは真逆の効果を持つことになりかねません。この一文字の間違いが、組織に致命的な損害をもたらす可能性があるのです。

デメリット2:専門家以外には分かりにくい

契約は、専門家だけでなく、その内容に拘束されるすべての当事者にとって明確であるべきですが、契約実務に不慣れな担当者にとって、「甲」「乙」といったわかりにくい記号は、契約内容を理解することを非常に難しくしています。条文を読むたびに、どちらが甲でどちらが乙だったかを冒頭まで遡って確認する必要があり、この煩雑さが誤解や見落としを生む温床となります。

デメリット3:グローバルビジネスにおいて障壁がある

実は、甲乙を契約書の当事者表記の略称として用いるようになったのは、日本独特の文化 です。甲乙表記は日本独特の商慣習であり、国際的な契約実務では一般的ではありません。英文契約書では、当事者を「A」「B」のような抽象的な記号で表すことは稀で、海外の取引相手に甲乙表記の契約書を提示すると、無用な混乱を招き、プロフェッショナルでないとの印象を与えかねません。グローバル化が進む現代において、この表記法は国際的なビジネスコミュニケーションの障壁となり得ます。

これが日本独特のものであることを述べた文献として、福井健策『ビジネスパーソンのための契約の教科書』(文春新書, 2011)があります。

この甲乙丙ですが、これは日本スペシャルです。いや、正確には中国や台湾などでは使う例があるようですが、英米ではあまり使うスタイルではありません。ときどき、慣れない方が英文契約を作る際に、「John Doe (以下「A」と呼ぶ)」なんてABCで書いていらっしゃることがありますが、一般的ではありません。

専門家も推奨する「脱・甲乙」と代替表記について

前述のようなデメリットから、近年、法務の専門家や先進的な企業の間では、甲乙表記から脱却し、より明確で安全な表記法へ移行する「脱・甲乙」の流れが加速しています。

「脱・甲乙」を専門家が推奨する理由

多くの法律専門家が、甲乙表記の使用を推奨しない立場を取っている理由としては、取り違えによるリスクが、ひな形利用の利便性というメリットを大きく上回ると考えているためです。契約書は、万が一の紛争時に自社を守るための重要な証拠となります。その明確性を、わずかな作成効率のために犠牲にすべきではない、というのが現代的な考え方です。

契約書の甲乙の由来やこれを使うことの是非について、具体的に説明している専門書は、探してみると意外にも多くありません。専門家の間ではそれくらい「当たり前」化してしまっていると言えます。

以下、この甲乙問題に言及している文献を以下にいくつか紹介します。そのいずれもが 「甲乙を使うのはおすすめしない」「短縮型・略称を用いるべき」 と述べています。

『改訂3版契約書チェックマニュアル』

弁護士法人飛翔法律事務所『改訂3版契約書チェックマニュアル』(経済産業調査会, 2019)の46ページでは、以下のように説明されています。

前文の基本的な目的は、当事者を正確に表示すると共に、契約書の中で「甲」「乙」「丙」「丁」等と略する場合の表記を説明することにあります。

しかし、当事者が多い場合(今回は4当事者ですが、当事者数がさらに多くなることもあります)、どの当事者が「甲」か「乙」かが分かり難くなり、契約書の作成時及びチェック時に誤謬が生じる危険があります。そのため、当事者数が多くて分かり難い場合には、会社名の短縮系を用いることも考えられます。

『逆引きビジネス法務ハンドブック』

塩野誠・宮下和昌『逆引きビジネス法務ハンドブック』(東洋経済, 2015)の78ページでは、以下のように説明されています。

【当事者名】 契約書では、当事者を「甲」「乙」等と置き直して表示する例が多い。しかし、契約書を読んでいる途中でどちらがどちらかわからなくなるという不便や、ドラフトの途中で「甲」と「乙」が入れ替わってしまうというミスも散見される。このような不便・ミスを減らすためには、当事者は「甲」「乙」ではなく、当事者の略称を用いて表示(例えば、「ソフトバンク株式会社」が当事者となる場合は「ソフトバンク」「SB」等と表記するといった方法である。)する方がよい。

英文契約書での当事者表記について

英文契約書では、甲乙のような抽象的な記号は用いず、以下のいずれかの方法で当事者を定義するのが一般的です。

- 役割による表記をする場合

「Seller(売主)」と「Buyer(買主)」、「Licensor(ライセンサー)」と「Licensee(ライセンシー)」のように、契約における役割を直接示す言葉を用います。 - 当事者名の略称とする場合

「Microsoft Corporation」を「Microsoft」のように、直感的で分かりやすい略称を定義して用います。

この方法の最大のメリットは、誰が読んでも当事者の役割を直感的に理解でき、誤認のリスクを大きく低減できる点にあります。

この英文契約の慣習に倣い、近年、日本語の契約書でも、

弁護士ドットコム株式会社(以下、「弁コム」という。)

弁護士ドットコム株式会社(以下、「委託者」という。)

のように記載する例が増えています。

契約類型別の代替表記について

日本の契約実務においても、この国際標準の明確性を取り入れることが推奨されます。以下に、契約類型ごとの具体的な代替表記例をまとめましたので参考にしてみてください。

| 契約類型 | 当事者表記例 |

| 売買契約・譲渡契約 | 売主 / 買主、譲渡人 / 譲受人 |

| 業務委託契約・請負契約 | 委託者 / 受託者、注文者 / 請負人 |

| 賃貸借契約 | 貸主 / 借主、賃貸人 / 賃借人 |

| 秘密保持契約(NDA) | 開示当事者 / 受領当事者 |

| 金銭消費貸借契約 | 貸主 / 借主 |

| システム開発委託契約 | ユーザー / ベンダー、委託者 / 受託者 |

| ライセンス契約 | ライセンサー / ライセンシー |

| 代理店契約 | サプライヤー / 代理店、メーカー / 販売店 |

「甲乙を併用」することでリスクを軽減する方法も

組織の慣習上、すぐにすべての契約書を代替表記に切り替えるのが難しい場合、過渡的なリスク軽減策として、甲乙を併用することが有効です。これは、一般的な条項では従来の「甲乙」表記を維持しつつ、損害賠償や秘密保持といった特に重要な条項においてのみ、「秘密情報を受領した当事者」や「保証を提供する当事者」といった明確な役割表記を併記する方法です。これにより、最もリスクの高い部分だけでも曖昧さを排除することができます。

契約書の甲乙に関するよくある質問

甲乙表記を使った契約書は法的に有効ですか?

はい、有効です。契約書の当事者表記の方法は、契約の法的効力に影響を与えません。甲乙表記はあくまで商慣習上のものであり、法律上のルールではないため、「A」「B」や役割名など、他の表記を用いても問題ありません。

相手から甲乙表記の契約書が送られてきたらどうすればいいですか?

重要なのは、契約書の前文でどちらが「甲」でどちらが「乙」として定義されているかを正確に確認することです。そのうえで、条文を読む際に主語を取り違えないよう注意深く確認しましょう。もし内容が複雑で分かりにくいと感じる場合は、相手方に対し、混乱を避けるために「売主・買主」のような役割名に修正してもらえないか、丁寧に交渉することも一つの有効な手段です。

社内のひな形が全部「甲乙」なのですが、どう変えていけばいいですか?

全社的なプロジェクトとして、段階的に見直していくことがよいでしょう。まずは、新規に作成する契約書や、取引金額が大きい、あるいはリスクが高い契約のひな形から、切り替えていくのが現実的です。法務部門が主導し、なぜ表記法を変更するのか(リスク回避と明確性の向上)を各事業部門に説明し、理解を得ながら進めることが大切です。

まとめ

これまでの内容を改めてまとめると以下になります。

- 契約書の「甲」「乙」表記は、契約書の中で当事者を表すための記号であり、法的なルールや意味はない

- 甲乙のような記号で契約書を書くのは、日本独特の文化

- 甲乙を使って契約書を作成・解釈するとミスや事故の原因ともなるため、できるだけ当事者の短縮系・略称を用いたほうがよい

契約書で長年使われてきた「甲乙」表記は、日本独自の商慣習ですが、法的な意味や義務はなく、誤解や見落とし、国際取引での混乱を招くリスクがあります。現代では「脱・甲乙」が主流であり、「売主/買主」など当事者の役割を直接示す表記が推奨されています。契約書を明確なコミュニケーションツールとするため、表記の見直しを検討しましょう。

なお、本記事を読んでいる方の中には紙での契約締結から電子契約への移行を検討している人もいるのではないでしょうか。電子契約には印紙代や郵送費用などのコスト削減や契約書作成・保管の効率化、コンプライアンスの強化など多くのメリットがあります。

また、電子契約に必要な電子署名を電子ファイルに施すためには電子契約システムが必要です。その中でも、当サイトを運営しているクラウドサインは導入社数250万社以上、累計送信件数3000万件超の実績を持ち、導入時の課題解決や運用定着化のサポートも充実しています。

クラウドサインでは契約書の電子化を検討している方に向けた資料「電子契約の始め方完全ガイド」も用意しています。電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部