米国で進むオンライン公証と日本の公証制度の現在地

米国では公証のオンライン化が進んでおり、効率化が実現されています。米国の公証制度のDXの状況と比較しながら、ようやく公正証書の電子化の検討が始まろうとしている日本の現状を整理します。

目次

公証人が行う3つの事務―公正証書作成・認証の付与・確定日付の付与

日本の公証人が提供する法的サービスは、大きく分けて以下の3つ があります。

① 公正証書の作成

② 認証の付与

③ 確定日付の付与

筆者の場合、所属先の海外グループ会社から認証の取得を求められ、公証人のお世話になることが多いです。一般企業であれば、以下のような用件で公証サービスを受けることがあるのではないでしょうか。

- ロードサイドに店舗を持つなど事業用地を必要とする場合、事業用定期借地権設定契約の締結のため(上記①の例)

- 研究開発を行う場合、ラボノート等への確定日付の付与のため(上記③の例)

頻繁に発生するものではありませんが、公証役場の方も懇切丁寧に教えてくれるため、これらは専門家に頼らずに自社で対応することが一般的です。

米国ではオンライン公証サービスが拡大

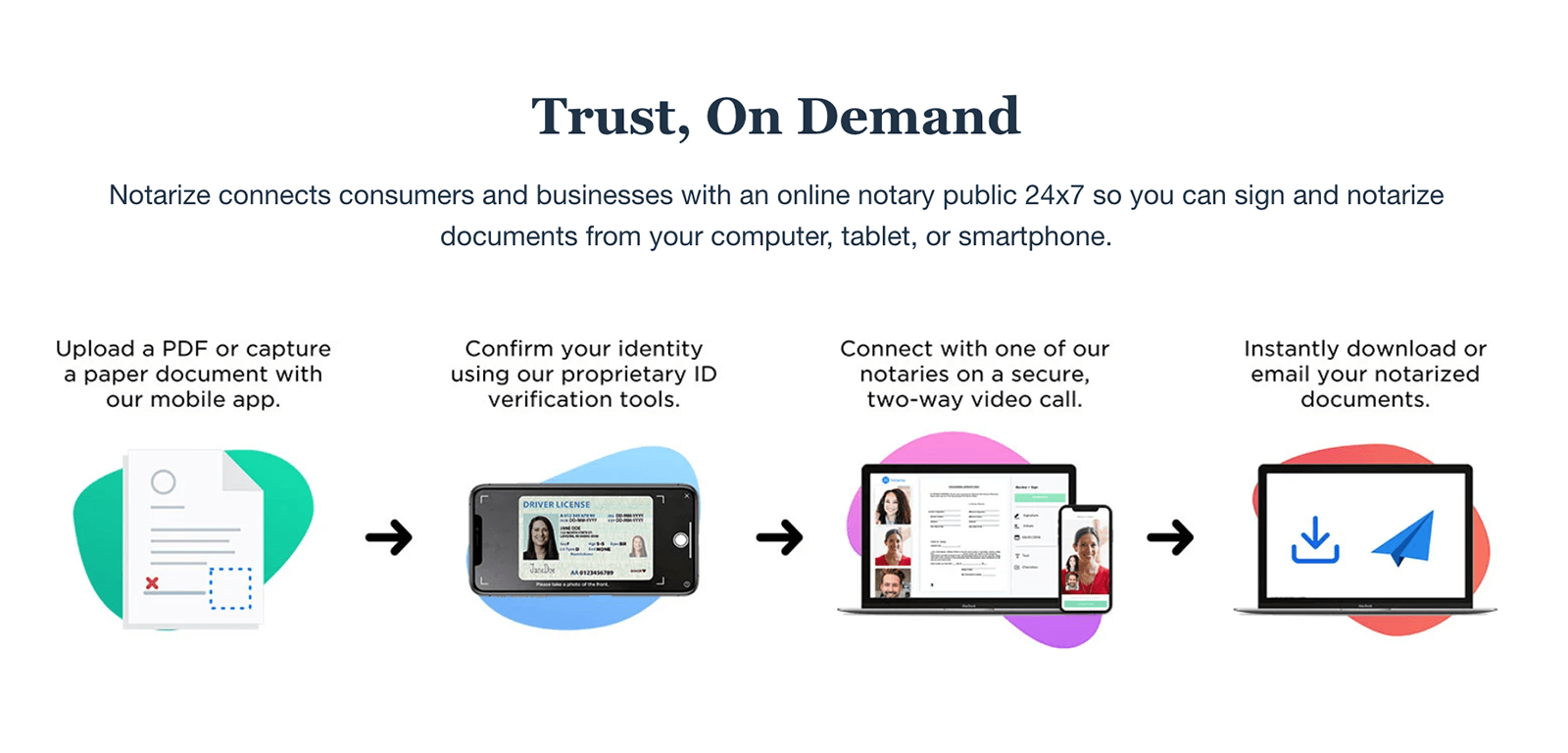

リーガルテック先進国の 米国では、公証人とオンラインで接続しデジタルに公証を受ける「リモートオンライン公証事業」の利用が拡大 しています。

デジタル公証スタートアップNotarizeが業績好調

この事業を運営するNotarizeというスタートアップは、世界的パンデミックの影響もあって、2020年春と比較し前年比で売上が600%増 となったそうです。2021年3月には同社が1億3,000万ドル(約141億円)を調達したというニュースもありました。

売上高が前年比600%増だったNotarizeは米国時間3月25日、フィンテック専門のVCファームCanapi VenturesがリードしたシリーズDで1億3000万ドル(約141億円)を調達したと発表した。本ラウンドでのNotarizeの評価額は7億6000万ドル(約829億円)だった。

―新型コロナ需要で売上高が600%成長したオンライン公証のNotarizeが141億円調達(2021年3月26付TechCrunch Japan)

Notarizeでは、次のような手順により、オンライン上で公証を受けることができます。

- 公証を受ける書類をアップロードする

- 本人しかわからない質問に回答する

- 本人確認書類をアップロードする

- 公証人とウェブ会議でつながり、改めて本人確認を受ける

- 公証人の面前で署名画像の挿入を行う

- 公証人が電子署名を行う

公証人電子署名の検証もNotarize上で可能

電子署名に興味をお持ちの方も多い本メディアの読者なら、公証人がデジタルに公証した電子ファイルの電子署名の検証はどうするのか?と疑問に思われるかもしれません。

Notarizeによれば、Notarizeのサービス上で電子署名の検証ができるほか、PDFファイルからも公証人が用いた電子証明書を検証できるとのことです。

How can a recipient of a notarized document verify a Notarize transaction?

Anyone legally authorized to verify a transaction will be able to confirm the transaction and view key transaction details in our Verification Portal. (略)

Any authorized person who receives or accesses a digital copy of a document may open that document in Adobe Acrobat (or other similar programs) and verify its authenticity by viewing transaction and verification information about the notary’s use of his/her digital certificate.

Notarizeは、一部の公証を除き24時間365日、完全オンラインで公証サービスを提供 しているとのことで、「日本でもこのようなサービスを受けられたら」と思わずにいられません。

日本の現状は書面・対面が原則

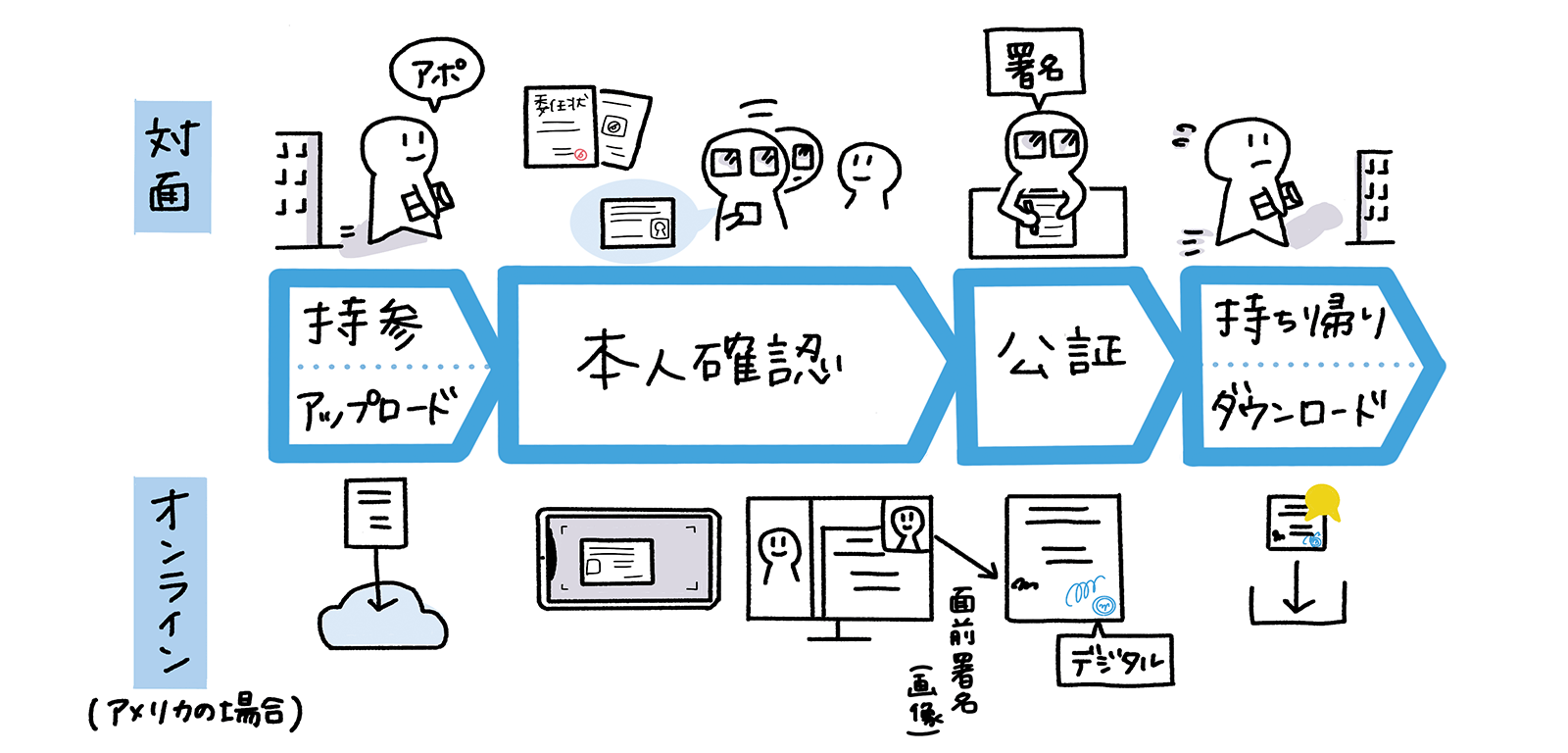

このようにアメリカではオンラインで完結する公証サービスが拡大していますが、日本はといえば、手続は書面・対面が原則 です。

私署証書認証の実務

筆者が利用することの多い手続きは、代表取締役の私署証書認証(作成者の署名や押印のある私文書の認証)です。

これを例にすると、私のような従業員が代理で認証を受けるには、事前にアポイントを取った上で、以下の書類を持参して公証人を訪ねなければなりません。

- 認証を受けようとする書類

- 自社の登記事項証明書

- 自社代表印の印鑑証明書

- 代表者から従業員への委任状(会社代表印の押捺が必要)

- 代理人の身分証明書

自社の登記事項証明書や印鑑証明書は、通常自社でストックしているので、上記のように会社代表者として作成されている書類の認証の取得は、まだ負担が少ないです。

署名者個人からの印鑑証明書の回収などに大きな負担

他方、海外子会社の取締役会議事録のように、個人として署名しているケースでは、署名者本人を公証人の面前まで連れていくか、個人実印を押捺した委任状と当該実印の印鑑証明書を持参する必要があります。

筆者はこのケースも度々あるのですが、役員クラスの署名者を公証役場に連れ出すのは難しく、署名者に毎度印鑑証明書の取得を依頼せねばなりません。

住所・氏名・生年月日・実印の印影と重要な情報を含む印鑑証明書の提供を依頼するのは気が重いものですし、すぐにはもらえず、認証の取得も遅れてしまいます。

日本に完全なオンライン公証はない

先ほど、日本の公証制度は「原則」書面・対面と述べました。

実際には、日本でも一部はオンライン化されていますし、電子公証制度も存在しますが、率直に言って利用しやすいものとは言えません。

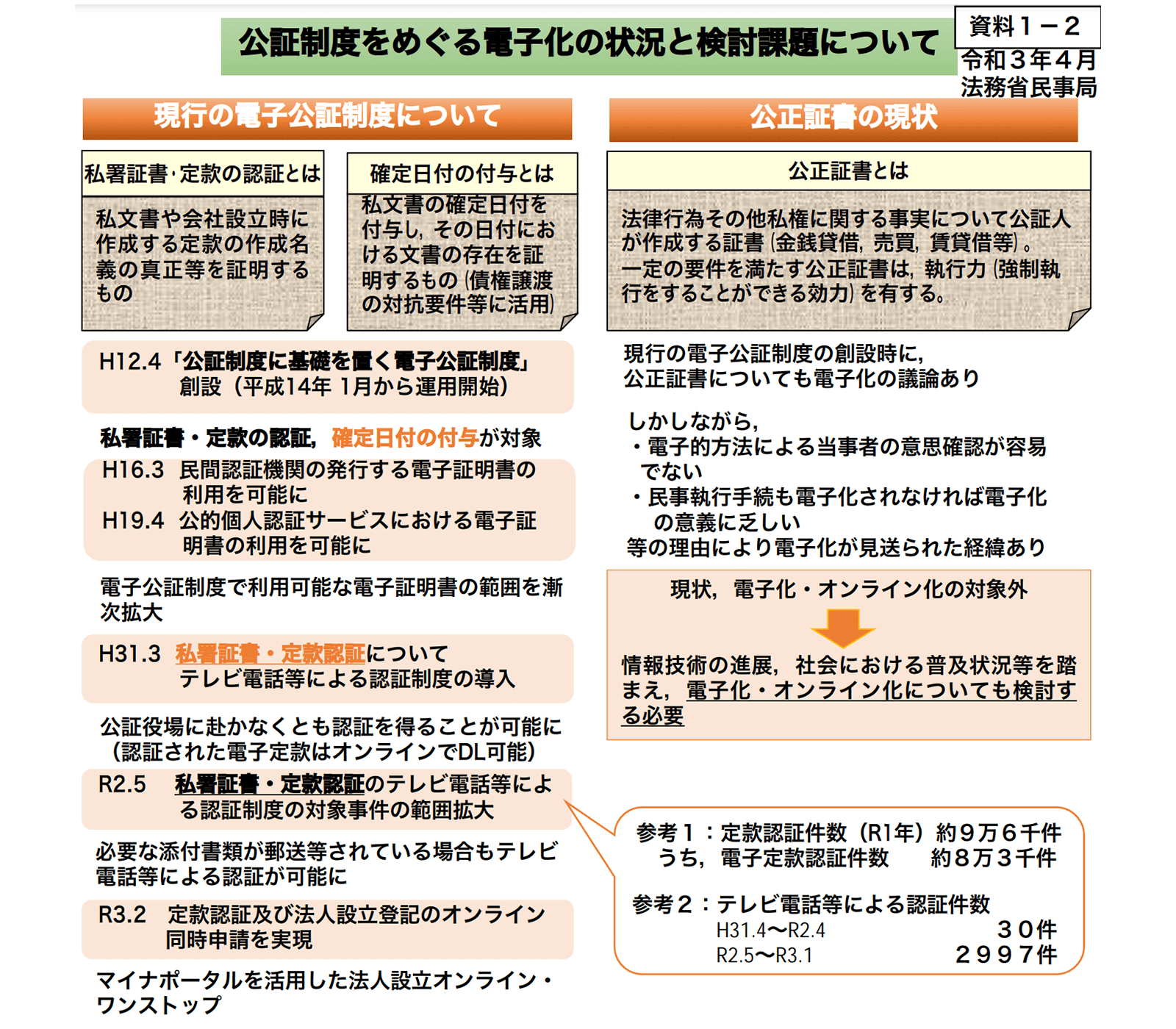

最も電子化が進んでいるのは定款認証

最も電子公証制度の利用が進んでいるのは会社設立時の定款認証です。対応可能な専門家が多く、4万円もの印紙税の節約にもなるため、もはや電子認証が主流 です。

2019年度の定款認証件数約9万6,000件のうち、9割弱に当たる約8万3,000件が電子認証だったといいます(2021年4月13日付規制改革推進会議 第14回投資等ワーキング・グループ 資料1-2「公証制度をめぐる電子化の状況と検討課題について」)。

「電子認証」といっても、手数料納付や電子認証を受けたファイルの受け取りなどのため、結局は公証役場を訪ねなければならないのが現在の実務のようです。認証を受ける書類が紙から電子ファイルに変わるものの、電子ファイルはCD-ROMなどに格納して受領します。

しかし、電子公証制度が一般人にとって使いにくい理由は、これだけではありません。

電子署名のハードルが高い

電子公証とは、電子ファイルに認証や確定日付を付与することであり、認証を受けるには、紙の場合の署名や押印に代わる作成者の電子署名が必要 です。

現行制度では、この電子署名の要件がかなり厳しいという難点があります。電子公証で利用可能な電子証明書は法務省により指定されていますが、この記事の公開日現在、商業登記電子証明書や公的個人認証サービスを含むわずかに4種類のみ です。

定款認証の場合は、認証取得を専門家に依頼することが一般的です。この場合、発起人は作成と認証を嘱託人(専門家)に委任し、嘱託人がその委任に基づいて電子署名を施すことで電子認証を利用できるため、発起人は電子署名の必要がありません。従来どおり、委任状に実印を押捺し、登記事項証明書や印鑑証明書を提出すれば足ります。しかし、専門家を介さない私署証書認証ではこの方法は使えません。

また、公証人が行った電子署名の検証は、後述する特別なシステム上でしかできないため、この点からも企業が利用するにはハードルが高いです。

対応できる公証人が限られている

電子公証は、法務大臣が特に指定した「指定公証人」でなければすることができません。

公証人は、法務大臣により任命されるものの、国から給与等は受けずに手数料収入で賄う独立した事業者です。そういった背景があってか、公証人には執務時間や公証事務に大きな裁量があります。そこで、利用者のノウハウとして「かかりつけの公証人」を持つことが重要ですが、この公証人が指定公証人でなければ、電子公証制度の利用は一層ためらわれる でしょう。

なお、概ねどの公証役場にも指定公証人はいらっしゃるようなので、かかりつけの公証人がまだいない場合には、指定公証人をかかりつけにすれば解決できます。

所定のプラットフォームを利用しなければならない

電子公証制度は、所定のシステムから申請しなければ利用できません。

そのシステムとは 「登記・供託オンライン申請システム」なのですが、利用にはソフトウェアのダウンロード・インストールが必要で、しかもWindows PCかつInternet Explorerでしか稼働しません。

「登記・供託オンライン申請システム」を利用すれば、公証人が行った電子署名を検証できるのですが、筆者は利用環境をととのえられず試したことがありません。Internet Explorerのサポートも終了するので、利用しやすいものへと速やかに変わっていくと期待しています。

結局現地に行かなければならない(面前確認+受け取り+手数料支払い)

電子公証制度の 最大の難点は、申請をオンラインで行い、電子ファイルに認証を受けるにもかかわらず、結局は公証人に直接会いに行かなければならないこと です。この点が改善されなければ、手間暇かけて電子公証制度を利用するより、従来どおり紙ベースのほうがよいともなりかねません。

公証人を訪問しなければならない理由は、主として以下のとおりです。

- 面前での本人確認又は委任状の提出

- 認証された電子ファイルの受取り(記録媒体を持参しなければならない)

- 手数料の支払

テレビ会議で認証する仕組みも導入はされており、電子署名やインターネットバンキングの利用によりオンラインで完結させることも制度上は可能です。

しかし、テレビ会議の利用件数は2020年5月から2021年3月までで2,997件にとどまっています(第14回投資等WG前掲資料)。前年の30件から比較すれば飛躍的に増えているとはいえ、定款認証だけでも年間10万件弱あることを踏まえると、普及はまだまだこれからです。

2020年5月以降テレビ会議認証が増加した背景には、利用要件の緩和があると推測されます。以前は必要書類をすべてオンラインで提出している場合に限って利用可能でしたが、2020年5月からは、委任状などの必要書類を郵送で提出する場合でも利用可能となったためです。

オンラインでの認証といっても、書面からの脱却はできていないのが現実です。

電子公正証書制度はまだない

店舗や事業所の用地確保のため、一般企業でも事業用定期借地権設定契約を締結することがあります。

この場合には公正証書の作成が必要ですが、電子化はまだ実現していません。2021年9月に借地借家法が改正されて電子化可能な契約が増えますが、事業用定期借地権設定契約についてはなお公正証書による必要があります(借地借家法23条3項)。

2000年の電子公証制度創設時にも公正証書の電子化が議論されたものの、以下の理由から見送られたといいます(第14回投資等WG議事録7頁(堂薗審議官発言))。

- 公正証書は法律行為などの私人間の権利関係について作成されるもので本人の意思確認がより重要であるが、当時のIT技術では、当事者の意思確認が必ずしも容易ではないのではないか

- 公正証書には執行力があり、民事執行手続が電子化、IT化されなければ、公正証書のみを電子化しても意義に乏しいのではないか

法務大臣が公正証書のデジタル化検討を指示

しかし、近年のIT技術の発達等を踏まえ、法務省もついに公正証書の電子化検討に本腰を入れるようです。

先日、法務大臣が関連法改正も視野に入れた公正証書のデジタル化の検討につき、具体的に指示を出した ことが報じられました。

▼ 公正証書のデジタル化検討 利便性向上へ上川法相指示(JIJI.COM)

上川陽子法相は、公証人が作成する公正証書について、デジタル化を進めるよう担当部局に指示した。28日の閣議後記者会見で明らかにした。利便性の向上を図るのが狙いで、法務省は関連法改正も視野に検討に入る。

テレワークでは、社内の署名や押印を集めるのにも苦労します。さらに、公証人とのアポイント調整や面会も限られるため、認証を取得するための時間と手間が以前より増しています。

もし、公証サービスがオンラインのみで完結して公証役場への訪問が不要になれば、リードタイムをかなり縮めることができ、事業活動にも有益です。

日本ではまだまだオンライン化のハードルは高いですが、ユーザーに負担のないオンライン化が実現されるよう、この先の政府の議論に注目しています。

(文・イラスト いとう)

こちらも合わせて読む

-

法律・法改正・制度の解説

利用規約を全部読んで同意するユーザーは何%?—公正取引委員会「デジタル広告の取引実態に関する中間報告書」

利用規約 -

契約実務

利用規約の同意取得方法ベストプラクティス—米国判例にみるサインインラップ・ブラウズラップの採用リスク

利用規約プライバシーポリシー -

法律・法改正・制度の解説

法律文書作成サービスが超えてはならない一線—グレーゾーン解消制度の法務省見解

リーガルテック弁護士法グレーゾーン解消制度 -

法律・法改正・制度の解説

リーガルテックと弁護士法—AI契約審査サービスの適法性に関するグレーゾーン解消申請

法改正・政府の取り組みリーガルテック弁護士法グレーゾーン解消制度 -

法律・法改正・制度の解説

2020年個人情報保護法改正がプライバシーポリシーに与える影響

法改正・政府の取り組みプライバシーポリシー -

法律・法改正・制度の解説

プライバシーポリシーのトレンド分析—GDPRに学ぶ多言語化対応の必要性

プライバシーポリシーGDPR