電子署名における公開鍵暗号方式とは?秘密鍵、公開鍵、電子証明書の仕組みと役割についてわかりやすく解説

電子契約の信頼性を確保するために用いられる電子署名は、公開鍵暗号技術によって実現されます。公開鍵暗号技術では、秘密鍵と公開鍵のペアを用いて暗号化と復号を行い、公開鍵が本当にその当事者のものであることを証明するために、電子証明書が用いられます。以下では、秘密鍵、公開鍵、電子証明書の関係について解説します。

なお、電子契約の基礎やメリット、印紙税コスト削減事例などを知りたい方はこちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

電子署名における公開鍵暗号方式とは

電子署名における公開鍵暗号方式とは、秘密鍵と公開鍵のペアを用いて、暗号化と復号を行う暗号技術です。暗号化と復号で異なる鍵を使用することから、非対称鍵暗号方式とも呼ばれます。

公開鍵暗号方式では、ある一つのパスワードを複数人で共有するような共通鍵暗号方式とは違い、暗号用の鍵と復号用の鍵が異なります。そして、暗号用の鍵を誰もが見られる場所(例えばインターネット上)に公開しても、暗号用の鍵から復号用の鍵を割り出すことが困難な仕組みとなっています。

このように、共通鍵暗号方式とは違い鍵を公開可能という特徴から、公開鍵暗号方式と呼ばれます。

秘密鍵と公開鍵

公開鍵暗号方式で用いられる秘密鍵と公開鍵は、アルゴリズムにより同時に生成される鍵のペアです。

秘密鍵と公開鍵の生成方法には、様々なアルゴリズムがありますが、RSA暗号方式、楕円曲線暗号方式(ECC)ともに、秘密鍵と公開鍵は同時に生成されます。

電子署名のセキュリティ構造を考える上で、一番重要なのは秘密鍵の存在です。その秘密鍵が公開鍵と同時にペアで生成され、公開鍵は第三者に公開してもリスクがない(公開鍵から秘密鍵を特定することは数学的に困難である)点を理解することがポイントです。

電子証明書とは

電子証明書は、公開鍵が本当にその当事者のものであることを証明するための証明書です。電子証明書は、第三者機関が発行するものであり、証明書には、公開鍵の情報や発行者の情報が含まれています。

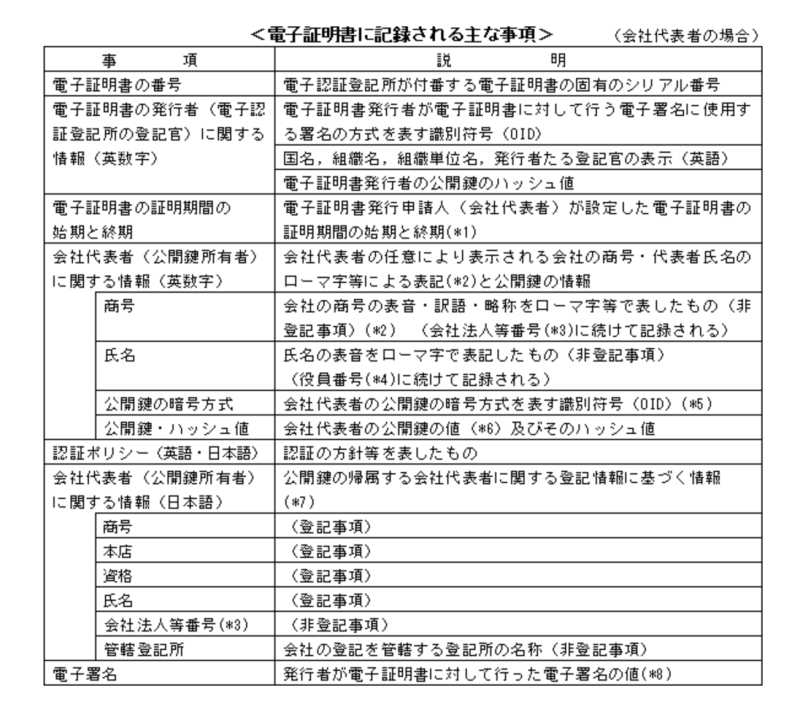

例えば、法務省が認証局となり、法人の代表者の資格等を証明する商業登記電子証明書には、以下の事項が含まれます。

法人の代表者の資格等を証明する商業登記電子証明書の記載内容

公開鍵と電子証明書の関係

秘密鍵に対応する公開鍵の正当性を保証する電子証明書

電子証明書には、公開鍵の所有者に関する情報や発行者の情報が含まれており、信頼できる第三者機関である認証局が発行し、認証局の秘密鍵による電子署名が付与されます。これにより、公開鍵の正当性が保証されます。

電子契約を行う際には、当事者間で公開鍵をやりとりすることになります。しかし、相手方が本当にその当事者なのかどうかが確認できません。そのため、信頼できる第三者機関によって発行された電子証明書を用いることで、公開鍵の正当性を確認することができます。

公開鍵と電子証明書の役割

公開鍵は、公開鍵暗号技術において、誰でも知ることができる鍵です。一方、電子証明書は、その公開鍵が本当に当事者のものであることを証明するための証明書であり、信頼できる第三者機関(認証局)が発行します。

このふたつは、電子証明書が公開鍵を部品として内包しているという包含関係にあります。電子証明書は、いわば公開鍵の身分証明書のような役割を果たすものです。

具体的に、電子証明書(国際標準規格であるX.509など)には、以下の情報が含まれています。

- 公開鍵そのもの

- 公開鍵の所有者の情報(氏名、組織名など)

- 証明書の有効期間

- 発行した認証局の情報

- 上記の情報全体が正しいことを保証する、認証局自身のデジタル署

このように、電子証明書は公開鍵とその所有者情報などをひとまとめにし、信頼できる認証局が署名することで、その中にある公開鍵の正当性を保証する仕組みになっています。

X.509規格で規定された公開鍵と電子証明書のフォーマット標準

X.509は、国際標準化機構(ISO)と国際電気通信連合(ITU)が共同で策定した公開鍵証明書の標準化規格です。この規格では、証明書のフォーマットに関する標準が定められています。詳細については、以下のURLから規格書を参照することができます。

X.509フォーマットでは、公開鍵と証明書が1つのファイルに含まれます。このため、公開鍵と電子証明書が1つのデータ構造にまとめられたように見えることがありますが、公開鍵と電子証明書は、それぞれ別のデータであるため、明確に区別する必要があります。特に、電子契約などで使用する場合には、公開鍵と電子証明書を正しく認識することが重要です。

公開鍵と電子証明書は、実際には別々のデータですが、X.509規格では、公開鍵と電子証明書が1つのファイルに含めることとされています。これによって、公開鍵と電子証明書を一体となった形で扱うことができるため、扱いやすくなります。

電子署名における公開鍵と電子証明書の役割

電子契約において、電子署名が法的な効力を持つためには、「誰が署名したのか(本人性の証明)」と「署名された内容が改ざんされていないか(非改ざん性の証明)」が保証されることが重要です。公開鍵と電子証明書は、このふたつを技術的に実現するために重要な役割を担います。

電子署名と検証は、以下の流れで行なわれます。

1. 署名の作成(署名者側)

まず、署名者は契約書などの文書から「ハッシュ値」と呼ばれる、その文書固有の短いデータ(要約データ)を生成します。そして、そのハッシュ値を自身の秘密鍵で暗号化します。この暗号化されたデータが「電子署名」です。この電子署名は、署名者の公開鍵を含む電子証明書と共に、元の文書に添付されます。

2. 署名の検証(相手方側)

署名を検証する相手方は、まず文書に添付された電子証明書が信頼できる認証局から発行されたものであることを確認し、そこから署名者の公開鍵を取り出します。 次に、その公開鍵を使って添付された「電子署名」を復号し、ハッシュ値を復元します。それと同時に、受け取った文書からも同じ方法でハッシュ値を計算し、2つのハッシュ値が完全に一致するかを比較します。

この仕組みにより、以下の2点が同時に証明されます。

- 非改ざん性の証明: 2つのハッシュ値が一致すれば、文書が署名された後、一度も変更されていないことが証明されます。

- 本人性の証明: 信頼できる電子証明書に含まれる公開鍵でしか署名を正しく検証できないため、その電子証明書に記載されている本人によって署名が行われたことが証明されます。

このように電子署名と電子証明書が連携することで、署名者の特定と文書の完全性が担保され、電子契約の信頼性が確保されるのです。

電子署名を簡単に利用するには?

これまで、電子署名の信頼性を支える公開鍵暗号方式や電子証明書の仕組みについて解説してきました。これらの技術は非常に高度で複雑ですが、専門的な知識がなくても、誰でも簡単に電子署名を利用できるサービスがあります。

それが、クラウド型の電子契約サービスです。

なかでも、弁護士ドットコムが提供する「クラウドサイン」は、日本国内でシェアNo.1(※1)、導入社数No.1(※2)を誇る代表的な電子契約サービスです。

クラウドサインを利用すると、本記事で解説したような電子署名の仕組みがバックグラウンドで適用され、ユーザーは難しいことを意識せずに、簡単かつ安全に契約を締結できます。

※1:株式会社富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場2023年版」(電子契約ツール、2022年度実績)

※2:全国の自治体が公開している公募・入札・プロポーザル情報から有償契約後導入が決定している自治体数を自社調査で比較。2024年11月1日時点調べ。

電子契約サービス「クラウドサイン」を利用するメリット

ここでは電子契約(クラウドサイン)を利用することで得られるメリットについて簡単に解説します。

コスト削減や業務効率化、ビジネスチャンスを逃さない

電子契約サービス「クラウドサイン」を利用することで、コスト削減と業務効率化といったメリットが大きな要素として挙げられます。たとえば、収入印紙代や郵送費、印刷・製本にかかる費用が不要になります。また、契約締結までの時間が大幅に短縮され、ビジネスのスピードが向上します。商談が成立して数十分〜数時間で契約が完了するため、時間をかけて書類を作っている間にビジネスチャンスを逃すといったことがなくなります。ほかにも、セミナーやイベントで自社のサービスに興味を持ったお客様がいた場合、数日後に連絡すると気が変わったといって失注することもあるため、電子契約を使いスピーディに対応することでお客様の熱意が冷める前に確実に受注に繋げることが可能です。

法的証拠力が高く安全

本記事で解説した電子署名・認定タイムスタンプを付与することで、電子署名法に準拠した高い法的証拠力を確保します。

利用のための専門知識は不要

これまで解説してきたような専門知識や法的知識については、もちろん知識がある方が良いですが、クラウドサインを利用するうえでは、そのような知識はいりません。使い方も簡単で、Webブラウザ上で契約書ファイルをアップロードし、相手のメールアドレスを指定するだけで、法的効力のある電子署名を付与できます。

契約相手はクラウドサインに登録せず利用可能

電子契約を使って契約を結ぶ際に相手方も登録や知識が必要なのでは?と思うかもしれませんが、契約の相手方はメールアドレスだけあれば問題なく、クラウドサインに登録しなくても利用ができます。契約の相手方は受信したメールのリンクからすぐに内容確認と同意(署名)が可能です

電子契約の導入を検討している方や、まずはどのようなものか試してみたい方は、ぜひ一度クラウドサインの利用をご検討ください。無料でお試しいただけるフリープランもご用意しています。サービスについて簡単にまとめた資料もご用意しておりますので、無料でダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約を検討する方に向け、電子契約の知識を深めるためにすぐわかる資料をご用意しました。電子契約サービスやクラウドサインについて詳しく知りたい方はダウンロードしてご活用ください

まとめ

以上、公開鍵暗号技術による電子署名において、秘密鍵と公開鍵のペア、電子証明書がどのような役割を担っているかについて解説しました。

公開鍵暗号技術と電子証明書を用いることで、電子署名の正当性が保証され、法的効力が確保されます。

記事中でも解説しましたが、電子署名を簡単に利用するには電子契約サービスが簡単かつ安全に契約を締結できるため、ぜひ電子契約サービスの利用を検討してみてください。電子契約の基礎についてさらに知りたい方はこちらの資料もダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

参考文献

- 小松文子ほか著『改訂PKIハンドブック』(ソフト・リサーチ・センター、2004)

- 光成滋生『暗号と認証 仕組みと理論がこれ1冊でしっかりわかる教科書』(技術評論社、2021)

この記事を書いたライター

橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の基礎知識

電子契約で収入印紙が不要になるのはなぜか?

印紙税と収入印紙 -

契約実務

収入印紙とは?必要な金額・買い方・貼付位置まで初心者向けに完全解説

印紙税と収入印紙コスト削減 -

電子契約の基礎知識

電子帳簿保存法で定められた契約書の「データ保存」要件とは 適法な保管・保存方法を解説

契約書管理電子帳簿保存法 -

電子帳簿保存法対応のための「適正事務処理規程」の作り方ポイント解説

電子帳簿保存法 -

電子契約の基礎知識

電子契約の「事業者署名型(立会人型)」と「当事者型」の違いとは?メリット・法的効力・コストを徹底比較

事業者署名型(立会人型) -

電子契約の基礎知識

電子契約サービスを比較する際の3つのポイント おすすめの電子契約サービス比較サイトも紹介