覚書とは|締結が必要なケースと印紙・押印の要否

覚書は、契約書を締結するほどではないものの、当事者間の合意内容を書面に残しておくために作成される実務的な文書です。しかし、その手軽さから「契約書より効力が弱い」と誤解されることも少なくありません。

当記事では、「覚書」がどのような書類なのか、その役割や締結が必要となる具体的なケースを解説します。区別がつきにくい「契約書」や「念書」との違い、気になる法的効力や印紙税の扱い、締結する際の注意点まで網羅的に説明しますので、覚書の基本を正確に理解するためにお役立てください。

なお、クラウドサインでは「覚書」のテンプレートをご用意しております。テンプレートをお探しの方は下記フォームから無料でダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではアウトラインや見出し等に標準的な契約書の書式を当てた「覚書」のサンプルを作成しました。契約書の準備を進めるために今すぐ使えるWord形式の覚書のサンプルをお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)目次

覚書(おぼえがき)とは

覚書(おぼえがき)という言葉には、文脈によってふたつの意味があります。

ひとつは、一般的な「忘れないように書き留めておくメモ書き」としての意味です。

もうひとつは、法務実務において「簡易的な合意または付随的な合意であることを示すために作成する文書」を指します(田中豊『法律文書作成の基本[第2版]』(日本評論社、2019)352頁)。

ビジネスシーンで交わされる覚書は後者の意味合いが強く、当事者間の合意形成において重要な役割を果たします。

また、後半で詳しく解説しますが、多くの方が覚書について誤解・混乱しがちな点として、覚書の法的効力が挙げられます。ここについて先に触れておくと「覚書の法的効力は契約書と全く同じ」ということです。

なお、覚書の詳しい解説の前にまず「契約とは何か、どのような場合に成立するのか」といった基本を知りたい方や、覚書が持つ「法的効力」についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

覚書の役割

覚書は、当事者間の権利義務関係を明確にするという重要な役割を担います。主な役割は以下の通りです。

- 当事者間の合意内容の明確化

口約束では曖昧になりがちな合意事項を文書にすることで、双方の認識を一致させます。 - 将来の紛争防止

「言った・言わない」といった後のトラブルを防ぐための証拠となります。 - 契約内容の補完・変更

既存の契約書(基本契約)の内容を一部変更したり、追加の取り決めを行ったりする際に、契約書全体を作り直す手間を省き、変更点のみを明確にします。

契約書・念書・合意書との違い

覚書は、契約書、念書、合意書といった他の法律文書としばしば混同されます。それぞれの文書は目的や形式が異なり、適切な場面で使い分けることが重要です。

覚書と契約書の違い

法的な効力という観点で見ると、「覚書」と「契約書」は同じものです。 文書のタイトルが「覚書」か「契約書」かによって、その法的効力に違いはなく、どちらの文書も、本文に「当事者同士の合意・約束」が記され、双方が署名または記名押印していれば、その名称に関わらず法的な拘束力を持つ「契約」として成立します。

ただし、ビジネス実務においては、当事者間の基本的な権利義務を定める重要な文書を「契約書」、契約書に付随する詳細な取り決めや、比較的簡易な合意内容を記す文書を「覚書」と呼び分ける傾向があります。

法務の専門家によれば、「『契約書』では角が立つので、『覚書』でもいいでしょうか」といった相談が寄せられることがあるといい、これは「覚書」の方が契約としての拘束力が弱いというイメージが背景にあるようです。しかし、これはあくまで心理的なイメージの違いであり、法的な効力の優劣ではないことを理解しておく必要があります。実際に、長瀨佑志 ・長瀨威志『契約実務ハンドブック』(日本能率協会マネジメントセンター、2017)34頁には、企業法務の実務に携わる弁護士のつぶやきとして、以下のようなエピソードが紹介されています。

実務上、あまり、契約書になじみのない営業担当の方などから、「今回の取引は長年の取引関係のある顧客との間でもありますし、『契約書』まで作らずに、『覚書』だけでもいいですよね。」ですとか、「保証人をつけたいのですが、『契約書』では角が立つので、『念書』でもいいでしょうか。」といったお問い合わせをいただくことがあります。

ご相談の背景として、「●●契約書」というタイトルの書面よりも、「●●に関する覚書」「●●に関する念書」といったタイトルの書面の方が、契約としての効力・拘束力が弱いというイメージがあるようです。また、企業によっては、「契約書」であれば決済権限者の決済【原文ママ】が必要となる一方、「覚書」「念書」については、担当者限りで作成することを認めている場合もあるようです。

しかし、契約書のタイトルの決め方については、法律上特段ルールはなく、「売買契約書」と記載しようが、「売買に関する覚書」と記載しようが、その法的効力に違いはありません。現実のビジネスシーンの実務では、「契約書」ではなく「覚書」とタイトルをつける契約文書のほうが、総ページ数や条文数も短く、ボリュームの軽い文書となる場合が多いのも事実です。

しかし、上記引用部の弁護士コメントにもあるとおり、本文に書かれた内容が「当事者同士の合意・約束」を記した文書であれば、契約書と覚書には法的な効果に違いはありません。

書類のタイトルが「覚書」であれば法的効力が契約書よりも軽くなるということはありませんので、覚書を締結する際には契約書と同様、書面の内容を精査する必要があります。

なお、契約書を作成する際の基本的な手順や注意点については、以下の記事で網羅的に解説していますので、こちらもご覧ください。

覚書と念書の違い

覚書と念書との最も大きな違いは、義務を負う当事者の数にあります。

- 覚書

当事者双方が合意内容について何らかの義務を負う「双務的」な文書です。双方が署名・押印し、それぞれ1通ずつ保管するのが一般的です。 - 念書

作成者(差入人)が相手方に対して、一方的に何らかの義務を履行することを約束する「一方的」な文書です。例えば、借金の返済を約束する、納期遅延について今後の対応を約束するといった場面で用いられます。

このように、覚書と念書は、その性質と役割が異なります。双方の合意内容を明確にする場合には覚書を、一方的な約束や謝罪を示す場合には念書を用いるなど、それぞれの違いを理解し、適切な場面で使い分けることが重要です。

覚書の締結が必要になるケースとは

覚書は契約書を作成する前段階や、契約書締結後に、当事者間の合意内容を明確にするために作成される書面です。

具体的には、以下のような場面で覚書が取り交わされます。それぞれの詳細を確認しておきましょう。

- 契約締結前に、当事者間の合意事項を文書で明記するケース

- 契約締結後に契約条件を確定するケース

- 契約書を締結した後で契約内容に変更が生じるケース

1.契約締結前に、当事者間の合意事項を文書で明記するケース

契約交渉が始まったばかりの段階で、当事者間である程度の合意ができた事項について、後々の「言った・言わない」という双方の認識のズレを防ぐために、確認の意味で覚書を作成することがあります。

この段階では、まだ契約内容に固まっていない部分も多いため、覚書はあくまで現時点での合意事項をまとめたものに過ぎません。しかし、双方の認識を一致させておくことで、後の交渉をスムーズに進めることができます。

2.契約締結後に契約条件を確定するケース

既に締結している契約書の内容を一部変更したり、追加したりする場合に、改めて契約書を作成し直すのは手間がかかります。そのような場合に、変更・追加部分についてのみを定めた覚書を作成することで、簡便に契約内容を変更することができます。

たとえば、基本事項を定めた取引基本契約を締結した時点では金額や条件が確定できない場合があります。このような場合には取引基本契約の時点では契約書において『別途書面にて定める』として、契約書締結後に確定させることとした付随的または具体的事項は覚書にて定めるという進め方が考えられます。

3.契約書を締結した後で契約内容に変更が生じるケース

最後に考えられるのは、契約書を締結した後で契約内容に変更が生じるケースです。契約を変更する方法について定められた法律は存在しないため、わざわざ文書を作成せずに口頭やメールで変更箇所を共有することもできますが、「言った・言わない」のトラブルを回避するために覚書等の書面を残して締結しておくのがよいでしょう。

また、この場合の覚書を「変更契約書」として作成する場合もあるため、契約内容の変更時には留意しておきましょう。

なお、契約書や覚書等の書類へのタイトルの付け方について知りたい方は下記記事もご一読ください。

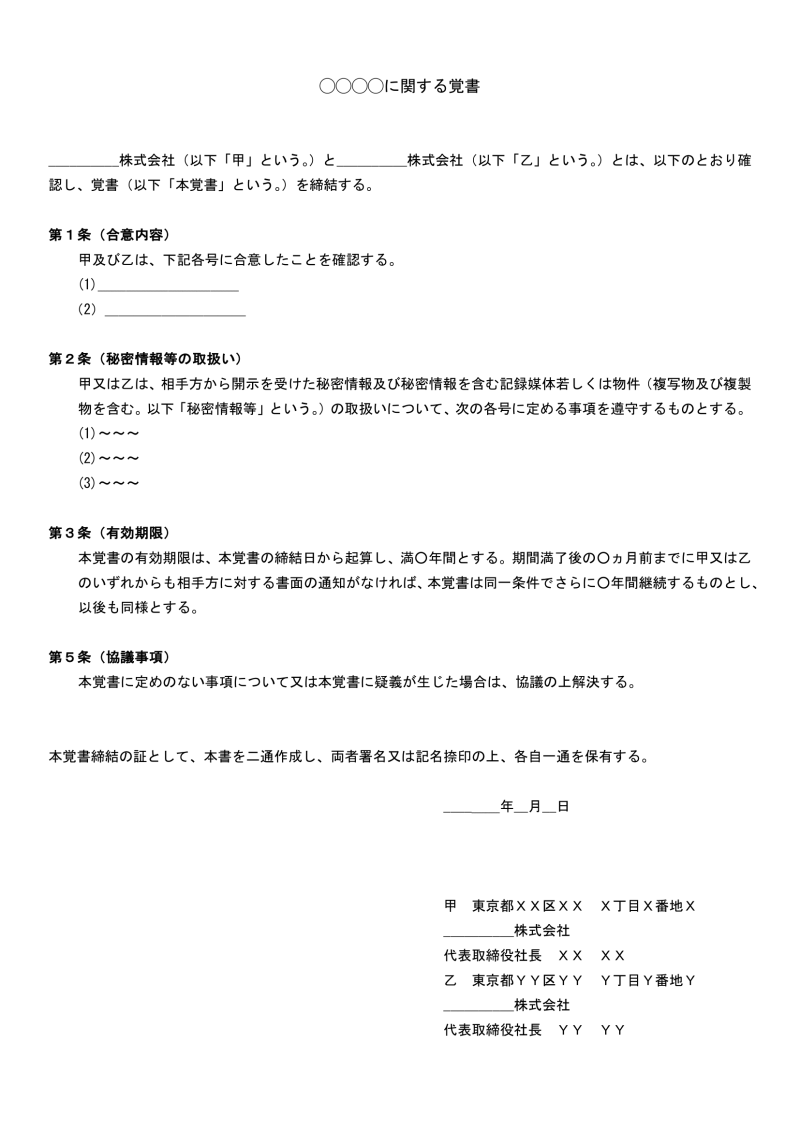

覚書の書き方

覚書には法律で定められた厳密な形式はありませんが、合意内容を明確にするために記載すべき基本的な項目があります。 覚書の一般的な書き方や構成、具体的な例文については、以下の記事で無料テンプレートと共に詳しく解説していますので、参考にしてください。

契約内容を変更する場合の覚書の記載項目

特に、既存の契約内容を変更するための覚書を作成する際は、以下の項目を明確に記載することが重要です。

- 対象となる原契約の特定

いつ、誰と誰の間で締結された、どの契約書を変更するのかを明記します。 - 変更する条項の特定

原契約の第何条をどのように変更するのかを具体的に示します。 - 変更内容

変更前と変更後の内容を対比させるなど、誰が見ても変更点が分かるように記載します。 - 覚書の効力発生日

いつから変更後の内容が適用されるのかを定めます。 - 原契約の適用

「本覚書に定めのない事項は、原契約の定めに従う」といった条項を入れ、変更点以外は元の契約が引き続き有効であることを確認します。 - 作成日、当事者の署名・記名押印

覚書の法的効力について

前述の通り、表題が「覚書」であっても、その内容が当事者間の権利義務に関する合意を記したものであり、当事者双方の署名・記名押印があれば、契約書と同様の法的効力を持ちます。

裁判などの紛争時には、当事者が合意した内容を証明する重要な証拠として扱われます。そのため、「覚書だから」と安易に考えず、契約書と同様に内容を十分に精査した上で締結する必要があります。

覚書に印紙は必要?

「覚書なら収入印紙は不要」というのもよくある誤解の一つです。収入印紙が必要かどうかは、文書のタイトルではなく、その記載内容によって判断されます。

覚書の内容が、印紙税法で定められた「課税文書」に該当する場合には、記載された契約金額に応じた収入印紙を貼付しなければなりません。例えば、以下のような内容を含む覚書は課税文書に該当する可能性があります。

- 不動産の売買金額を変更する覚書(第1号文書)

- 工事の請負代金を定める覚書(第2号文書)

- 継続的な取引の基本条件を変更する覚書(第7号文書)

一方で、業務委託契約(準委任契約)に関する覚書など、課税文書に該当しない内容であれば、収入印紙は不要です。判断に迷う場合は、税務署や専門家に確認することをお勧めします。

なお、印紙税は紙の文書に課される税金です。そのため、電子契約サービスを利用して覚書を締結すれば、課税文書に該当する内容であっても収入印紙は一切不要になります。印紙税のコストや課税文書かどうかの判断の手間を根本から削減したい方は、電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

覚書を締結するメリット

覚書を締結することには、法的な側面以外にも実務上のメリットがあります。主なメリットは、「契約書」という厳格な名称を避けることで、相手方に心理的な圧迫感を与えず、柔軟な交渉や円滑な合意形成を促す効果が期待できる点です。特に日本では、契約内容を細かく確定的に定めることを避け、当事者間の信頼関係を重視する慣行が根強く残っている側面があります。

このメリットを得たいがために、基本的な合意内容を「●●契約書」として締結し、当事者間においてもっとも関心の高い合意内容を「●●契約書に関する覚書」などとして別紙で抽象的な文言で合意しておくような“工夫”も、実務ではしばしば見受けられます。

書面に契約内容をあからさまに書くことをよしとしない

契約交渉段階から直接的な衝突や争いごとを好まない

こうした日本的契約慣行について、川島武宜『日本人の法意識』(岩波新書、1967)114頁は、こう述べています。

契約内容の不確定性は、西洋の人には不安感を与えるのに対し、日本の人には安定感を与えているのである。後に述べるように、わが国においても、銀行・信託・保険等の契約は、まさに「微に入り細をうがって」こまごまと規定されており、また銀行や信託会社や保険会社は、そのような契約内容を確定的のものにすることに、たえず努力している。しかし、それは例外的現象であって、我が国の多くの取引においては、欧米式の虫めがね的契約書は作られていないのであって、もし企業の安定発展のために努力しつつある人々がそのような契約書を必要と考えるならただちにそれを作るはずであるのに、それを作らないのは、それを必要と考えないからだ、と推測するほかはないのである。

日本的な契約慣行のもとでは、文書のタイトルを「契約書」とせず「覚書」とするほうがなじみやすいという点は、覚書の否定し難いメリットと言えます。

なお、クラウドサインではアウトラインや見出し等に標準的な契約書の書式を当てた「覚書」のテンプレート(サンプル)を作成しました。契約書の準備を進めるために今すぐ使えるWord形式の覚書のテンプレートをお探しの方は下記フォームからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではアウトラインや見出し等に標準的な契約書の書式を当てた「覚書」のサンプルを作成しました。契約書の準備を進めるために今すぐ使えるWord形式の覚書のサンプルをお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)覚書を締結する際の注意点

覚書であっても、本来は契約書として厳密な権利義務を確定的に記載すべきですが、前述したような日本的契約慣行を許容した覚書を多用すると、問題も生じやすくなるというデメリットもあります。

具体的には、契約書ではなく覚書としてあいまいな文言で権利義務を規定したために、紛争発生時やその後の訴訟において具体的な権利・義務が存在したことを主張しにくくなる可能性は高まります。また、契約書に付随する覚書が増えるほどに、文書の一元管理が困難となり、事情を知らない人が契約内容の実体を把握することは困難になっていきます。

その結果、解決にも時間を要することとなりがちな点は、覚書を濫用することのデメリットと言えるでしょう。

一方で、日本的な契約慣行においては、「覚書」とタイトルにつけることで自社側も相手側も心理的障壁が不用意に下がり、本来慎重に検討すべき契約を安易に締結してしまっていることも分かりました。この点は覚書のリスクと言うべきでしょう。

また、「覚書なら印紙が不要」といった誤解が蔓延すれば、印紙税の滞納やペナルティとしての過怠税リスクも高まってしまいます。

こうしたリスクの芽を摘むために、自社内で不適切に「覚書」が濫用されていないかに注意し、もしあれば契約書と同様に覚書も漏れなく管理する必要があります。

覚書は電子契約で締結できる

覚書は、従来の紙の書類による作成・締結・保管だけではなく、電子契約による締結も可能です。覚書は、従来の紙と印鑑による方法だけでなく、電子契約サービスを利用して締結することも可能です。電子契約で覚書を締結することには、多くのメリットがあります。

- 収入印紙が不要になる

電子データは印紙税法の「文書」に該当しないため、課税文書にあたる内容の覚書でも収入印紙は不要となり、コストを削減できます。 - 迅速な締結ができる

郵送や返送の手間が不要になり、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮できます。 - 管理・検索の効率化が進む

作成した覚書はクラウド上で一元管理されるため、保管スペースが不要になり、過去の文書の検索も容易になります。特に、契約内容の変更履歴を確認する際に効率化が図れます。 - コンプライアンスの強化に繋がる

締結状況や閲覧履歴が記録されるため、締結漏れを防ぎ、内部統制を強化することにも繋がります。

リモートワークの普及に伴い、契約業務のDX化はますます重要になっています。覚書の締結においても、電子契約の活用は有効な選択肢と言えるでしょう。

電子契約の法的有効性を担保する「電子署名」の役割や仕組みについては、「電子署名とは?」の記事で詳しく解説しています。

電子契約では、契約書を電子データとして一元管理できるため、業務の透明性が向上し、管理上の抜け・漏れを少なくすることができます。とくに、覚書の場合、契約内容の修正のために「過去の契約書を確認する」という場面も発生しやすいため、電子契約の導入によって検索しやすくなれば、業務効率化にも繋がります。

当社の提供する電子契約サービス「クラウドサイン」はアップロードとメール送信のみで契約締結までの作業を完了することができます。書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がないため、取引相手に準備の負担がかかることなく契約締結が可能です。

また、書類の締結状況や、送信先での確認状況までのステータス管理ができるため、契約の締結漏れを減らすことも可能です。これは書面の契約書ではできなかったことです。

この機会にぜひ電子契約サービスを導入し、覚書の電子化を進めることでペーパーレス化・DX化を推進してみてはいかがでしょうか。

なお、当社ではクラウドサインの機能や料金をコンパクトにまとめた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しています。クラウドサインを導入するメリットや導入までの流れ、お客様の声などクラウドサインの導入検討するために知っておきたい情報を網羅的に解説していますので、クラウドサインのサービスの詳細について知りたい方は、下記リンクからご入手ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「クラウドサイン サービス説明資料」をご用意しました。クラウドサインの特徴や使い方を詳しく解説していますので、ダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部