売買契約書の書き方とは?主な項目や注意点を分かりやすく解説【弁護士監修】

売買契約書は、不動産(土地・建物)や商品などを売買する際に締結する契約書です。契約トラブルを防ぐため、売買契約書を作成する際には慎重に内容を検討しましょう。

本記事では売買契約書の書き方について、主な項目や注意点などを分かりやすく解説します。

なお、本記事の解説とあわせてすぐに使える「売買基本契約書のひな形」を無料でご用意しました。記事と照らし合わせながら読み進めていただくと、より理解が深まりますので、ダウンロードをしてご活用ください。

無料ダウンロード

売買契約書とは

「売買契約書」とは、物の売買に関する条件やルールを定めた契約書です。不動産(土地・建物)や商品などを売買する際に締結します。

売買契約書を作成する目的

売買契約書を作成する目的は、売買に関する条件やルールを明確化することにあります。

物の売買は口頭でも行うことができますが、契約条件が曖昧で記録が残らないため、トラブルの原因になりかねません。

売買契約書を作成すれば、契約条件は契約書に記載されているので、売主と買主の間で認識のずれが生じにくく、トラブルの予防に繋がります。もしトラブルが発生しても、契約書の定めに従って処理すれば、深刻化を回避しやすいです。

売買契約書の主な種類

よく見られる売買契約書の種類を紹介します。

不動産の取引に関する売買契約書

不動産(土地・建物)の売買は、日本全国で頻繁に行われています。代金が高価であるため、ほとんどのケースで不動産売買契約書が作成されます。

商品等の取引に関する売買契約書

事業者が商品を販売する際にも、売買契約書が作成されることがあります。通信販売など個人向けの小口販売では省略されることもありますが、事業者間の売買ではほとんどのケースで売買契約書が作成されています。

同種の商品を継続的に売買する場合などには、基本契約書と個別契約書をそれぞれ締結するのが一般的です。

基本契約書ではすべての売買に共通して適用される条件を定め、個別契約書では個々の売買取引の目的物・代金・納入期限などを定めます。

なお、基本契約書や個別契約との違いについて詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。

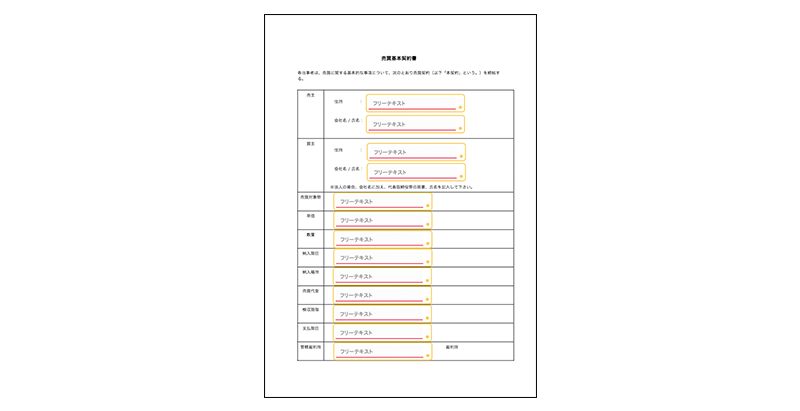

売買契約書の見本(テンプレート)

ここでは、すぐに使える売買契約書のテンプレート(ひな形)をご紹介します。今回は、特に事業者間の継続的な取引で広く活用できる「売買基本契約書」のひな形をご用意しました。

この後の章で解説する各条項が、実際の契約書でどのように記載されているか、ひな形を参考にしながら読み進めてみてください。

無料ダウンロード

売買契約書の書き方|例文付きで解説

売買契約書には、売買の条件やルールを明確に記載する必要があります。主な記載事項を例文付きで解説します。

当事者と売買の目的物

(例)

○○(以下「甲」という。)と△△(以下「乙」という。)は、以下のとおり売買契約書を締結する。

第1条(売買)

甲は乙に対し、【売買の目的物】(以下「目的物」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける(以下「本件売買」という。)。

※売買の目的物の記載例

・別紙記載の不動産

・別紙記載の自動車

・別紙記載の仕様に基づく商品○個

など

売主と買主が誰であるか、および売買の対象となる目的物を明記します。目的物については、他の物を区別できる程度に十分な情報を記載しましょう。

売買代金

(例)

第2条(売買代金)

1. 本件売買の代金(以下「売買代金」という。)は、○円とする。

2. 乙は甲に対し、○年○月○日(以下「売買実行日」という。)において、目的物の引渡しと引き換えに、別途甲が指定する銀行口座に振り込む方法によって売買代金を支払う。振込手数料は乙の負担とする。

売買代金の金額、支払期限および支払方法などを定めます。代金の支払いと目的物の引渡しは同時履行(「目的物の引渡しと引き換えに……支払う」)とするのが一般的です。

目的物の引渡し

(例)

第3条(目的物の引渡し)

1. 甲は乙に対し、売買実行日において、売買代金の支払いと引き換えに、目的物を現実に引き渡す。

2. 前項に定める引渡しは、○○によって行うものとする。

※引渡しの方法の記載例

・乙の事業所(自宅)に持参または配送する方法

・甲の事業所において乙が引き取る方法

・目的物の鍵を引き渡す方法

など

売買の目的物の引渡しについて、その時期や方法などを定めます。引渡しの方法は、目的物の種類などに応じて適宜定めましょう。

対抗要件の具備

(例)

第4条(対抗要件の具備)

甲は、前条に基づく目的物の引渡しの完了後、売買実行日と同日付で、目的物に係る所有権移転登記手続きを申請するものとする。当該手続きに係る費用は乙の負担とする。

不動産を売買するときは、第三者対抗要件として所有権移転登記手続きを行う必要があるので、その旨を定めます。

動産の場合は、原則として引渡しが第三者対抗要件となるため、別途対抗要件を具備する必要はありません。ただし、自動車については登録が第三者対抗要件とされているため、登録手続きについて定める必要があります。

売買実行前提条件

(例)

第5条(売買実行前提条件)

1. 売買実行日の午前○時までに、以下の条件が一つでも充足されていなければ、甲は乙に対して目的物を引き渡す義務を負わない。ただし、甲はその自由な裁量によって当該条件を放棄し、または当該条件の充足を猶予することができる。

(1)……

(2)……

2. 売買実行日の午前○時までに、以下の条件が一つでも充足されていなければ、乙は甲に対して売買代金を支払う義務を負わない。ただし、乙はその自由な裁量によって当該条件を放棄し、または当該条件の充足を猶予することができる。

(1)……

(2)……

売買を実行する前に、売主と買主がそれぞれ満たすべき前提条件を定めます。不動産の売買など、取引の重要性が高い場合によく見られる規定です。

主な売買実行前提条件としては、契約締結権限があることや、重要な書類の引渡しなどが挙げられます。

検品

(例)

第6条(検品)

1. 乙は、甲から目的物の引渡しを受けた日の翌日から○営業日以内(以下「検品期間」という。)に検品(以下「検品」という。)を行い、その合否を甲に対して通知するものとする。

2. 乙は検品において、目的物の種類、品質または数量が本契約に適合していないと合理的に判断した場合に限り、当該目的物を不合格とすることができる。この場合、乙は甲に対し、目的物の納品のやり直しを請求することができる。

3. 前項にかかわらず、専ら乙の指示または責任に起因して、目的物の種類、品質または数量が本契約に適合しない状態となった場合は、乙は検品において、当該目的物を不合格とすることができない。

4. 検品期間内に、第1項に定める通知が甲に到達しなかった場合、目的物は検品に合格したものとみなす。

検品に関する規定は、商品を継続的に仕入れる売買(基本)契約書においてよく見られます。

買主側(発注者側)による検品は、検品規定に従って行われなければなりません。具体的には、検品期間や合否の基準、納品のやり直しを請求できる場合などを定めます。

表明保証

(例)

第7条(表明保証)

1. 甲は乙に対し、本契約締結日および売買実行日において、以下の事項がいずれも真実かつ正確であることを表明し、保証する。

2. 前項に定める表明または保証が真実でなく、または不正確であること(以下「表明保証違反」という。)が判明したときは、甲は乙に対し、表明保証違反によって乙が受けた損害を賠償しなければならない。

(1)……

(2)……

表明保証は、売買の目的物の状態などが真実かつ正確であることを表明し、保証する旨の条項です。不動産など高価な物の売買契約に定められることがあり、主に売主側が表明保証を行います。

具体的な表明保証の内容は、売買の目的や目的物の種類などに応じて、個別に検討したうえで決めましょう。

契約不適合責任

(例)

第8条(契約不適合責任)

1. 引き渡された目的物の種類、品質または数量が本契約に適合していない場合、乙は甲に対し、その責任(以下「契約不適合責任」という。)を追及できる。

2. 契約不適合責任の追及方法は、次項但書に当たる場合を除き、目的物の修補もしくは損害賠償、またはその両方の請求とする。

3. 乙は、甲の契約不適合責任に基づき、代金の減額を請求し、または本契約を解除することができない。ただし、本契約に適合する目的物の引渡しが履行不能となった場合には、乙は本契約を解除することができる。

4. 契約不適合責任を追及できる期間は、目的物の引渡しがなされた日の翌日から起算して○年間に限る。

契約不適合責任とは、売買の目的物が契約内容に適合していなかった場合に、売主が買主に対して負う責任です。

民法上、買主は売主に対し、目的物の修補や代金の減額、損害賠償などを請求できるほか、売買契約を解除できるケースもあります。

ただし、契約不適合による影響を最小限に抑えるため、買主による責任追及の方法や期間を限定する例がよく見られます(例:契約の解除は認めない、責任追及の期間を短く限定するなど)。

危険負担

(例)

第9条(危険負担)

1. 本契約締結日から売買実行日までの間に、目的物が天災地変その他甲乙いずれの責めにも帰すことができない事由により滅失し、または修補が困難な程度に毀損したときは、本契約は終了する。

2. 前項の場合、甲は乙に対する目的物の引渡義務を負わず、乙は甲に対する売買代金の支払義務を負わない。

危険負担は、当事者双方に責任がない目的物の滅失などについて、売主と買主のどちらが損失を負担するかという問題です。

売買契約では、売買代金の支払義務を消滅させる(=支払いを受けられない売主が損失を負担する)のが一般的ですが、交渉次第で反対の定めをするケースもあります。

契約の解除

(例)

第10条(契約の解除)

甲または乙は、第5条に定める売買実行前提条件(相手方に係るものに限る。)の不充足が判明した場合、または相手方が本契約に違反した場合(当該違反が重大である場合に限り、第7条に定める表明保証のうち重要なものが真実でなく、または不正確であることが判明した場合を含む。)には、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

売買実行前提条件が満たされなかった場合、重大な契約違反や表明保証が判明した場合などには、契約を解除できる旨を定めましょう。

なお、軽微な契約違反等については、契約の解除を認めると大きな混乱を招きかねないので、解除の対象から除くのが一般的です。

損害賠償

(例)

第11条(損害賠償)

甲または乙が本契約に違反し、それによって相手方に損害が生じた場合には、違反者は相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償する責任を負う。

契約違反時の損害賠償について定めます。上記の条文例は民法の原則どおりですが、交渉次第でいずれか一方の責任を重くしたり、軽くしたりするケースもあります。

準拠法・合意管轄

(例)

第12条(準拠法・合意管轄)

1. 本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。

2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

準拠法は、契約の適用・解釈に当たって準拠する法です。売主または買主が外国在住または外国籍の企業であるときは、準拠法を定めましょう。

合意管轄は、契約トラブルに関する訴訟をどの裁判所に提起するかを定めたものです。自社または相手方の本店所在地の裁判所か、東京地裁などの大規模庁を指定するのが一般的です。

売買契約書を作成する際の注意点

売買契約書を作成する際には、以下に挙げるポイントに注意しましょう。

売買の条件を明確な文言で記載する

売買契約書の文言が曖昧だと、売買に関する条件やルールが不明確になり、売主・買主間におけるトラブルの原因になります。自然な日本語を用いて、2通り以上の意味に解釈されないように、明確な文言で売買の条件やルールを記載しましょう。

トラブルを想定して内容をチェックする

売買の目的物の価値が高ければ高いほど、売買契約に伴うトラブルのリスクは高まります。売買契約書の作成に当たっては、トラブルを想定した内容の検討が必要不可欠です。

特に売買実行前提条件・表明保証・契約不適合責任は、トラブルを念頭に置いた場合に重要度の高い規定と言えます。自社の負担が不当に重すぎないか、相手方の責任をきちんと追及できるようになっているかを慎重に確認しましょう。

紙で締結するときは、収入印紙が必要な場合がある

売買契約書を紙で締結し、かつ以下のいずれかに該当する場合は、収入印紙を貼る必要があります。

- 不動産売買契約書(第1号文書)

- 継続的売買に関する基本契約書(第7号文書)

不動産売買契約書(第1号文書)

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |

| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |

| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |

| 500万円超1000万円以下 | 1万円 | 5千円 |

| 1000万円超5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |

| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |

※令和9年3月31日までは軽減税率を適用

※契約金額が1万円未満のものは収入印紙不要

※契約金額の定めがないものは200円

継続的売買に関する基本契約書(第7号文書)

4000円

※契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めがないものは収入印紙不要

なお、不動産売買契約書または継続的売買に関する基本契約書であっても、電子契約として締結する場合は、収入印紙の貼付は不要です。

収入印紙の金額について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。収入印紙の基礎から一覧をまとめて知りたい方は無料の資料もご用意しておりますので、ダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインでは、契約書の作成に携わる初心者の方に向けて収入印紙の基礎知識をまとめた資料をご提供しています。収入印紙とは何かという基本から、収入印紙を貼るべき文書とそうでない文書の見分け方、購入方法や貼り付ける位置といった情報を知りたい方はぜひご活用ください。

ダウンロードする(無料)売買契約書は電子契約で締結可能

売買契約書は、電子データでやり取りする電子契約で締結することが可能です。電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)によって、本人による電子署名が行われた電子ファイルは、紙の契約書と同様に法的な証拠力が認められています。

電子契約の大きなメリットとしては、まず収入印紙が不要になる点です。印紙税法では、紙の文書が課税対象とされているため、電子データである電子契約には印紙税がかかりません。特に、不動産売買など契約金額が大きくなるほど、印紙代の節約効果は絶大です。

収入印紙代を削減できることの他にも、以下のようなメリットがあります。

コスト削減

印刷代、郵送費、保管スペースなどのコストを削減できる

業務の迅速化

製本・押印・郵送の手間がなくなり、契約締結までのスピードが大幅に向上する

コンプライアンス強化

契約書の検索性が高まり、管理がしやすくなる。紛失や改ざんのリスクも低減できる

契約業務の効率化やコスト削減の観点から、売買契約においても電子契約の導入が急速に進んでいます。

電子契約について詳しく知りたい方はこちらの記事もあわせてご覧ください。

まとめ

売買契約書では、売買の条件やルールを明確かつ詳細に定めることが大切です。トラブルのリスクを想定し、実際にトラブルが起こった場面を具体的にイメージしながら、内容を精査したうえで売買契約書を作成しましょう。

なお、本記事で解説した売買契約書に関するお悩みは、電子契約サービスを導入することで解決できます。

クラウドサインでは、電子契約の基本から導入メリット、法的根拠までを網羅した『電子契約の基礎知識』資料を無料でご用意しています。「何から始めたら良いかわからない」という方でも、安心して導入を検討いただける内容です。

売買契約をはじめとする各種契約業務の効率化・コスト削減に向けて、ぜひ下記よりダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

この記事を書いたライター

阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。