電子委任状法とは?電子委任状法によるデジタルファーストの促進が契約実務に与える影響

2017年6月に公布された「電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法)」が、2018年1月に施行されました。この法律が企業の契約実務に与える影響について考えてみます。

電子委任状法とは

2017年6月に、電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法)が成立し公布され、2018年1月に施行されました。

電子委任状とは、その名前からも想像できるように、これまで、代表者が紙に押印することで発行していた委任状を、電子署名の電子証明書のような形で「電子委任状」を発行し、委任された従業員がその電子証明書もって代理権を表示できるようになるというもの。

官民データ活用推進基本法に基づき、政府が目指す「デジタルファーストの原則(対面・書面原則の転換)」を推進するため、民間を巻き込んで普及させようというものです。

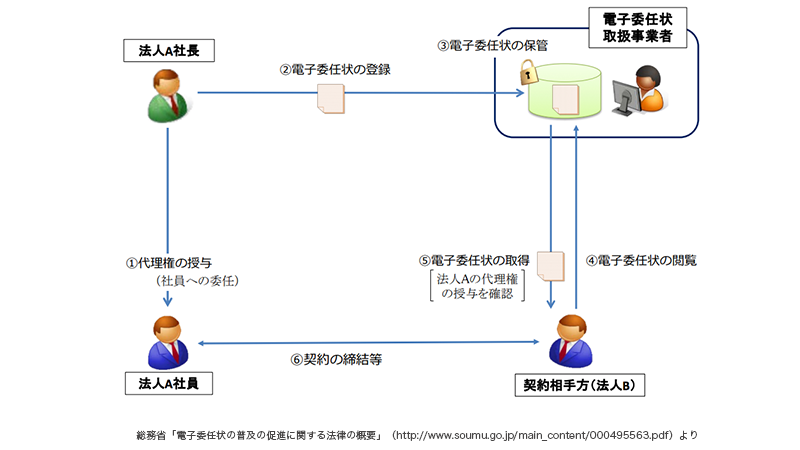

▼電子委任状の普及の促進に関する法律の概要

http://www.soumu.go.jp/main_content/000495563.pdf

「契約締結の場面で代表者自身が押印・電子署名することは少ない」という現実

電子契約もここ数年でかなり普及が進んできましたが、いくつかの課題があります。その一つが、この委任状問題でした。

これまで、法人が電子契約を結ぼうとする場合、代表取締役社長が名義である電子契約であれば、代表取締役社長個人に対して発行された電子証明書を用い、自ら電子署名を施す前提と建前がありました。なぜなら、電子署名法第3条の条文が、「本人による電子署名」を求めているためです。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

しかし、実態として、代表者がすべての契約書に電子署名するのは、特に大手企業などでは社内のワークフローを考えると現実的ではなく、代表取締役印を用いる押印が従業員によって代行されているのと同様に、電子署名も従業員が代行している企業もあるのではないでしょうか。

そこで、部長・課長といった役職者に代理権を与えたことを証する電子委任状を「電子委任状取扱事業者」に預けさせ、取引先が事業者を通じて代理権を確認できるようにし、代表者以外の名義であっても安心して電子契約が締結できる環境を整えられるようにしました。

つまり、電子契約であいまいにされがちな、

- 電子契約の締結名義人:多くの場合、電子契約の署名欄の名義は「代表取締役社長」

- 電子契約の運用担当者:多くの場合、端末を操作して代表取締役社長名義の電子署名を付与しているのは総務課長や法務部長

という「法律の建前」と「現実の運用」のねじれを、一定範囲の代理権証明機能を持たせた電子委任状を発行できるようにして現実に即したかたちで解消し、「デジタルファースト」を推進しようという目論見です。

契約実務で委任状の提出を求めることが少ない理由

さて、ここで問題になりそうなのが、果たしてこうした制度が整備されることによって、企業が本当にそのような代理権の公示と確認をいちいちするようになるのか?という点です。

というのも、会社法14条1項(旧商法43条1項)の解釈上、取引の安全の観点から、代理権を授与されたことまでを主張・立証することを要しないと判示した最高裁判例があり、企業は、代表取締役以外の押印においても委任状の提出を求めていないという実態があるからです。

商法四三条一項は、番頭、手代その他営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に関し一切の裁判外の行為をなす権限を有すると規定しているところ、右規定の沿革、文言等に照らすと、その趣旨は、反復的・集団的取引であることを特質とする商取引において、番頭、手代等営業主からその営業に関するある種類又は特定の事項(例えば、販売、購入、貸付、出納等)を処理するため選任された者について、取引の都度その代理権限の有無及び範囲を調査確認しなければならないとすると、取引の円滑確実と隠然が害される虞れがあることから、右のような使用人については、客観的にみて受任事項の範囲内に属するものと認められる一切の裁判外の行為をなす権限すなわち包括的代理権を有するものとすることにより、これと取引する第三者が、代理権の有無及び当該行為か代理権の範囲内に属するかどうかを一々調査することなく、安んじて取引を行うことができるようにするにあるものと解される。したがって、右条項による代理権限を主張する者は、当該使用人か営業主からその営業に関するある種類又は特定の事項の処理を委任された者であること及び当該行為か客観的にみて右事項の範囲内に属することを主張・立証しなけれはならないか、右事項につき代理権を授与されたことまでを主張・立証することを要しないというべきである。(最判平成2年2月22日商事法務1209号49頁より抜粋)

この判例の存在もあって、企業間の取引実務として、わざわざ取引先に委任状を提出したり、提出を求めたりするようなことは、ほとんどされていません。私の経験上も、よほどの重要な契約でない限り、契約締結名義に「部長」の肩書きがあればその相手方の契約締結権限について疑うことはせず、実際にそれで問題になったケースも滅多にありません。

「課長」や「係長」など、やや不安を抱かざるをえない名義で契約を申し込まれたケースでは、代表者に名義を変更してもらうようお願いをする。そうした実務対応でリスクを回避しています(委任状に代表取締役印を押印してもらうぐらいなら、同じ印鑑を付く手間を、その対象の契約書にしてもらったほうがいいという考え)。

契約名義人の代理権確認が義務化される日はくるか?

これに対して、今回の電子委任状法の制定でデジタルファーストが促進されていくと、代理権を公示しようと思えば比較的簡単にでき、かつ取引先からも確認しようと思えば確認ができる状況になります。そうなったとき、会社法14条1項の解釈で認められていた取引の安全保護の考え方が変わっていくのか、ひいては、代理権を確認することが企業間の契約実務においてなかば義務化する可能性もあるのか?

企業の取引のスピード感や、電子委任状取得・確認にかかるコストのことを考えると、本当にそうなるのかは疑問です。

官民がデジタルファーストを推進する過程において、これまでの契約実務を変えなければならない部分はやはりそこかしこにあり、その中で、既存の法解釈とのバランスの取り方が難しい局面は思った以上にありそうです。

関連記事

▼ 電子署名法とは?電子契約時代を支える電子署名法の基礎知識と条文の読み方

(2018.09.18 橋詰改訂)

こちらも合わせて読む

-

電子契約の基礎知識法律・法改正・制度の解説

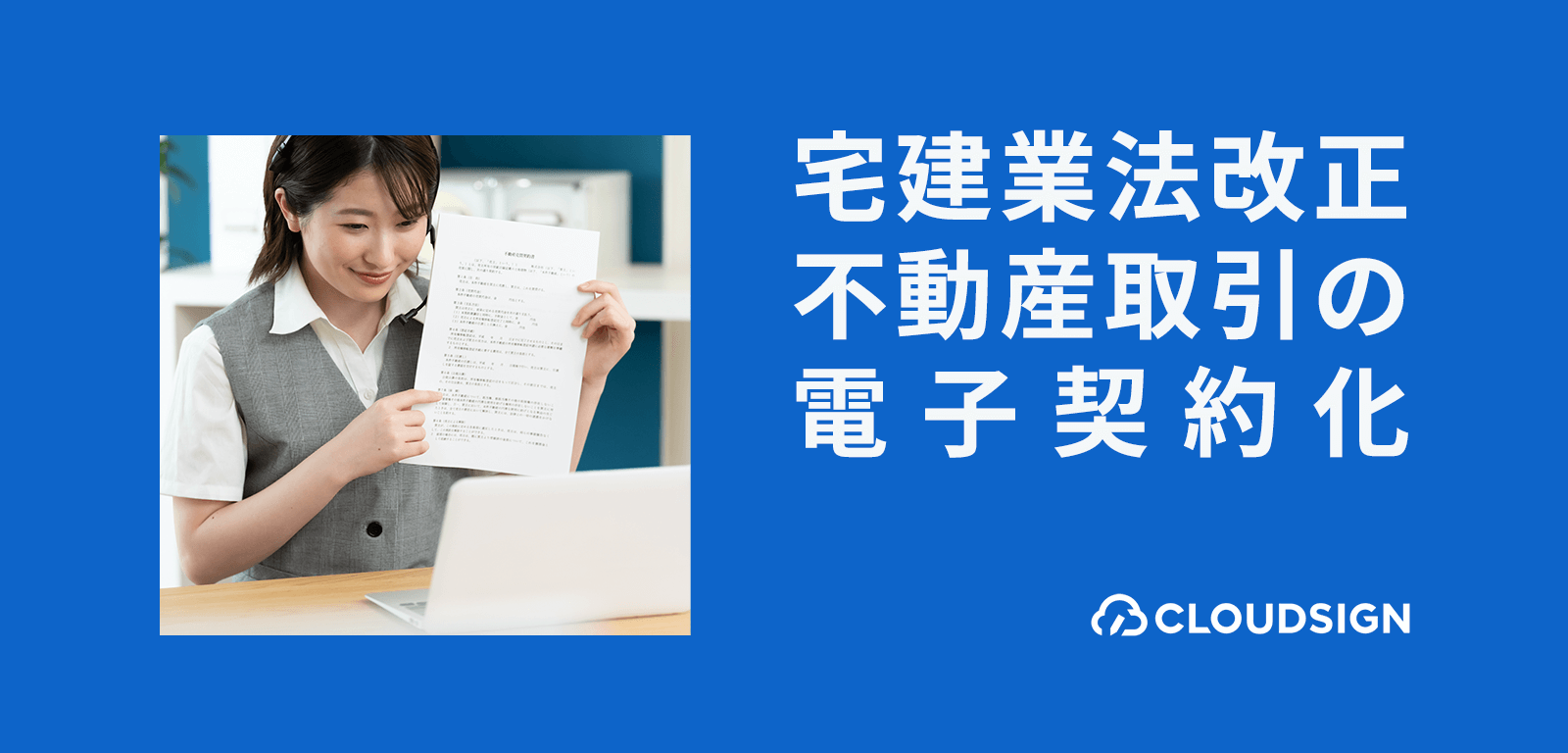

【2023年10月最新】不動産取引の電子契約化はいつから?宅建業法改正で重要事項説明書等の押印廃止・電子交付が可能に

法改正・政府の取り組み不動産コスト削減宅地建物取引業法 -

電子契約の運用ノウハウ電子契約の基礎知識

【日本初の不動産電子契約事例も紹介】デジタル法改正で始める不動産契約電子化のメリットとデメリット

不動産借地借家法宅地建物取引業法 -

リーガルテックニュース

契約書ファイルの安全な送信方法—パスワード付きzip廃止への対応

-

リーガルテックニュース

IT書面一括法ふたたび—政府が示す押印廃止のロードマップ

押印・署名電子署名 -

リーガルテックニュース

電子契約の有効性が争われた裁判例はあるか?民事訴訟法における電子署名入りデータの証拠力を解説

民事訴訟法 -

クラウドサイン訴訟サポート資料最新版を提供開始

弁護士解説