労働条件通知書の電子化とは?法的要件・メリット・注意点等を徹底解説

労働条件通知書とは、企業が労働者に対し労働条件を通知する際に発行する書面で、2019年4月より労働条件通知書を電子化して交付することが認められました。

さらに、2024年4月には労働条件の明示ルールが改正されたため情報のアップデートが必要です。

本記事ではこれらをふまえて労働条件通知書の電子化について解説します。労働条件通知書の電子化は業務効率化に繋がりますが、法的要件等の理解が必要となるため詳しく確認していきましょう。

なお、労働条件通知書 兼 雇用契約書のひな形は下記リンク先にあるフォームから無料でダウンロードできますので、労働(雇用)契約の締結と労働条件の通知に使えるWord形式のひな形をお探しの方はご活用ください。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)目次

労働条件通知書とは?

労働条件通知書とは、企業が従業員を雇用する際に賃金や労働時間、休日などの重要な労働条件を明示するための書類です。労働基準法第15条により労働条件の明示は使用者の義務とされているため、従業員を雇う際に必ず発行しなければならない書類となります。

労働条件通知書についてより詳しく知りたい方や労働条件通知書のテンプレートが必要な方はこちらの記事もご覧ください。

労働条件通知書の電子化とは?

これまで労働条件通知書は原則として書面での交付が必要でしたが、働き方の多様化やペーパーレス化推進の流れを受け、労働基準法施行規則第5条が改正されたことで電子媒体でのやりとりが可能になったことを「労働条件通知書の電子化」と表現しています。

労働条件通知書の電子化は2019年4月1日より可能となり、一定の要件を満たせば電子メールやビジネスチャット、電子契約サービスなどを利用した電子化が認められるようになりました。

▼ 労働条件の通知、メールで可能に 厚労省、来春から適用(2018/10/8付日本経済新聞)

厚生労働省は、企業が労働者に書面で交付すると定めている労働条件の通知方法を、電子メールなどでも可能にするよう規制を緩和する。利便性を高めるための措置で、書面として印刷できれば情報管理上、問題ないと判断した。労働基準法に基づく省令を改正し、2019年4月から適用する。

さらに、2024年4月1日からは労働条件の明示ルールが改正され、明示すべき事項が追加・明確化されました。具体的には、すべての労働者に対して、雇入れ後の「就業場所・業務内容の変更の範囲」の明示等が必要になりました。

ここからは、労働条件通知義務についてまず解説し、2019年に施行された施行規則に基づく要件や2024年に追加された記載事項について解説します。

労働条件通知書の書面交付義務とは?

ここでは電子化の内容の前に、まず労働条件通知書の書面交付義務を規定している法令を、おさらいしておきたいと思います。電子化につながる前談になりますので電子化の具体的な要件について知りたい方は次の項目までスキップしていただいても構いません。

では、労働基準法 第15条1項の条文に沿って解説していきます。

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示 しなければならない。

この条文でいう「厚生労働省令」とは、労働基準法施行規則 第5条のことを指しています。

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一 労働契約の期間に関する事項

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(四の二〜十一 略)

2 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付 とする。

つまり、労働基準法本体では明示の方法はあえて明確化せず、その具体的方法の定めを厚生労働省が定める労働基準法施行規則に委任し、その施行規則が書面交付義務を定めているという構成となっています。

施行当初から「書面の交付」が明記されたこの施行規則は、昭和22年制定後改正されない状態が長らく続き、「規制のない雇用契約は電子化できるのに、労働条件通知書は書面で交付しなければならない」というあべこべな状態が発生していました。

改正労働基準法施行規則に定められた電子化3要件

それではここで労働条件通知書を電子化するための要件について解説します。大きな要件としては以下の3つです。

・「労働者が希望した」こと

・「受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」によること

・「労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成」できること

これらの内容は、働き方改革法に基づき2018年9月7日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」に基づくものです。この省令は、2019年4月1日に施行されました。

これにより、改正後の労働基準法施行規則は第5条4項に、以下の但し書きが追加されています。

4 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(略)第二条第一号に規定する電気通信をいう。 以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法 (当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

この内容を詳しく見ていくと、労働条件通知書の電子化を認める要件として、以下(1)〜(3)の3つが定められていることがわかります。

(1)「労働者が希望した」こと

まず、労働者がFAXまたは電子メール等での交付を希望することが条件となっています。

厚生労働省としては、自宅にパソコン等がない労働者を想定したものと思われます。実際の実務運用としては、人事担当者が内定段階で労働者に対し「FAXまたは電子メール等で送りますか?書面で送りますか?」と確認することになるでしょう。

就職・転職活動自体をスマホやPCで行うのが当たり前となっている中、わざわざ書面で送ってもらうことを希望する労働者は限定的だと思いますが、企業としては、本人の意向を確認をせず一方的に電子メール等で労働条件通知をしてしまうと、省令上は問題となる点、注意が必要となります。

「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせにも以下のように記載がされています。

労働者が希望していないにもかかわらず、一方的にSNS等で明示することはできません。労働者が希望しない場合は、原則どおり書面を交付してください。

(2)「受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」によること

その労働条件が適用される労働者本人を特定して、その本人のためだけにネットワークを通じて送信されることが要件として定められています。

この要件、法令であまり見かけない表現なので解釈に戸惑う部分があるのですが、調べてみたところ、ストーカー規制法で同じ言い回しが使われていました。

したがって、たとえば自社ホームページなどの誰でもダウンロードできるようなファイルスペースにアップロードする方法は認められないという解釈ができるでしょう。

(3)「労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成」できること

これはつまり、その電子メール等により発行した労働条件通知書が、紙に印刷(プリントアウト)できるものでなければならない、ということです。

あえて印刷できない電子ファイルを送るというシチュエーションはあまり考えられませんので、この要件についてはそれほど大きな障害にはならないはずです。ただし、印刷を前提としないツールによる伝達はこの要件を満たさない可能性 もあります。

2024年4月の法改正で追加された明示事項

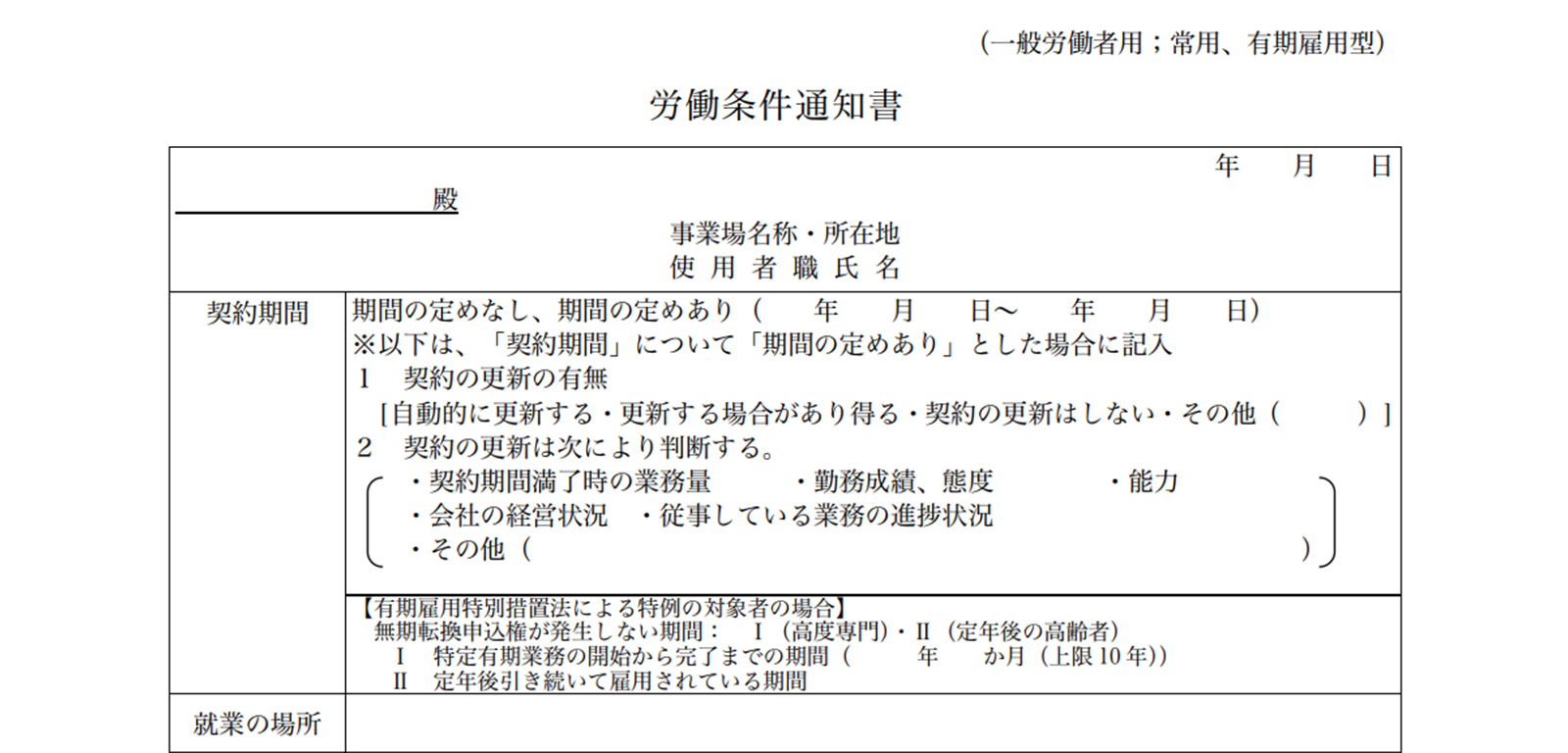

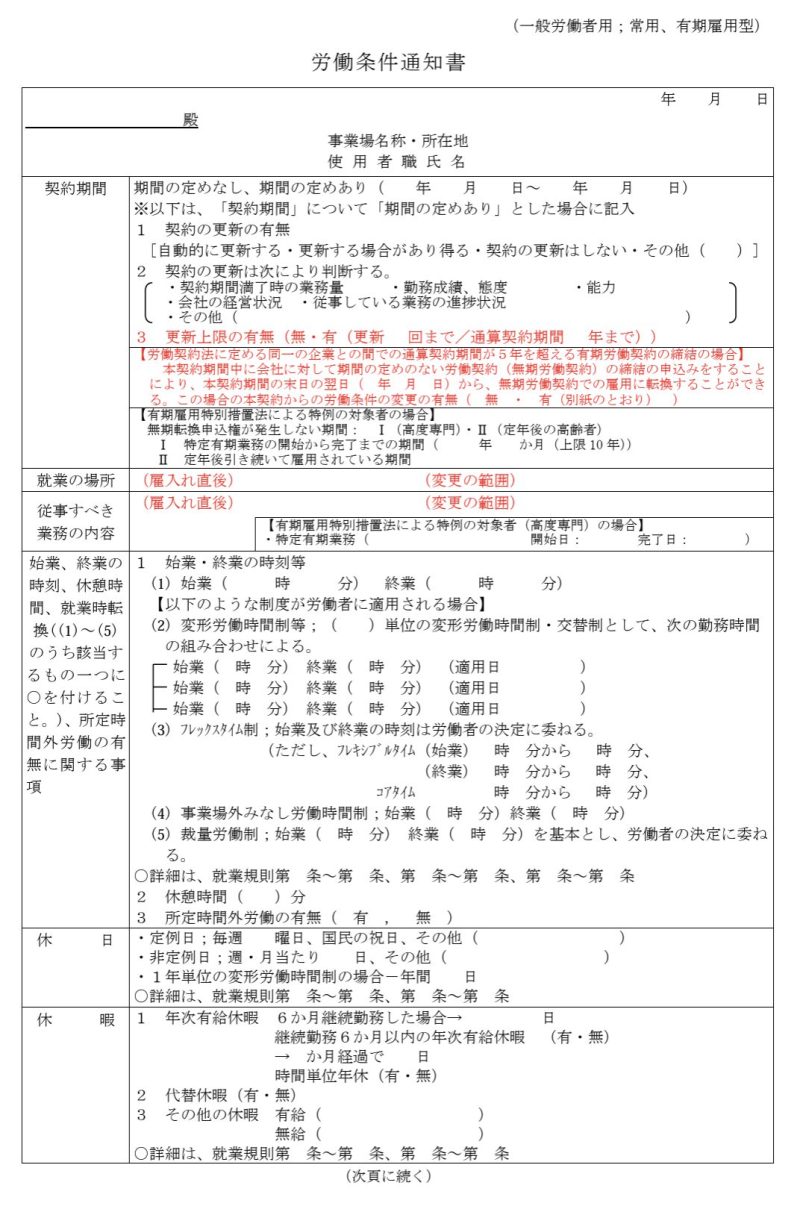

2024(令和6)年4月1日に施行された改正労働基準法施行規則により、労働者に対する明示事項が新しく追加されました。

具体的な変更点は以下の通りです。

対象:すべての労働者

・就業場所・業務の変更の範囲の明示

対象:有期契約労働者

・更新上限の明示

・無期転換申込機会の明示

・無期転換後の労働条件の明示

この変更を反映した労働条件通知書の様式は厚生労働省の公式サイトで「モデル労働条件通知書」として公開されています。労働条件通知書を更新したい方は確認しておきましょう。

労働条件通知書を電子化するメリットは?

労働条件通知書を電子化することで、採用時や契約更新時にかかる事務作業の時間を大幅に節約できるようになります。また、紙の書類が発生しないため印刷費や郵送費といったコストも削減することができます。

電子契約サービス「クラウドサイン」であれば、労働者側が電子メール等の電磁的方法による送信を希望すれば、前述した要件を満たして労働条件通知書を電子化することが可能です。

なおクラウドサインでは、人事労務業務の効率化を両立するポイントをまとめた「人事・採用担当者のための電子契約活用ガイド」をご用意しておりますので、労働条件通知書をはじめとする入社時必要書類の電子化を検討されている方は、ぜひ下記フォームから無料でダウンロードいただきご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインでは人事労務業務の効率化を両立するポイントをまとめた「人事・採用担当者のための電子契約活用ガイド」をご用意しました。電子契約の活用方法について詳しく知りたい人事・採用担当者の方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)

労働条件通知書の交付業務をさらに効率化するには?

最後にこれまで解説してきた労働条件通知における書面交付義務の緩和、電子化についてまとめます。

労働者の拒否権や印刷可能要件等の注意点はあるとはいえ、携帯電話やスマートフォンを使わずに就職活動やアルバイト探しをする労働者はほぼゼロと言ってよい現代において、わざわざ労働条件通知書を書面で欲しいと思う労働者は、限られた存在だと思います。今後の労働条件通知は、電磁的方法が事実上のスタンダードになっていくことでしょう。

労働条件通知書の交付業務をさらに効率化するために、電子契約サービスを検討してみてください。電子契約サービスは契約書の作成から締結までの業務プロセスを効率的に進めることができ、業務効率化の手段として一部の業務や部署のみでお試しでの導入がしやすいため、これから書面の電子化を検討している方のはじめの一歩としてもおすすめです。

なお、本記事で解説した電子化3要件を満たしたうえで、かつ人事採用業務の効率化を図るために、労働条件通知書と雇用契約書をひとつに統合するという工夫も考えられます。

詳細については、こちらの記事もご参考ください。

なお、労働条件通知書兼雇用契約書のひな方をお探しの方は以下のリンクから無料で入手可能ですので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部