契約書の両面印刷はマナー違反?法的効力、印刷方法や注意点、メリット・デメリットを解説

「契約書作成にかかるコストや製本の手間を考えると、印刷の枚数はできるだけ少なくしたい」「ページ数を減らすために契約書を両面印刷で作成してもよいのか?」と考える方も多くいらっしゃると思います。

本記事では、契約書の両面印刷の法的な有効性から、契約書の印刷方法、両面印刷のメリット・デメリット等について解説します。

なお、電子契約であればこのような印刷方法の悩みや手間、保管コストなどを削減することができます。

電子契約について詳しく知りたい方は「電子契約入門ガイド」を無料ダウンロードしてご覧ください。

無料ダウンロード

目次

契約書の両面印刷の法的効力

契約書を印刷する際、片面印刷とするか両面印刷とするかは、さまざまな考え方があります。

まずはじめに契約書の両面印刷自体に問題がないのか?について解説します。

契約書の両面印刷は法的に有効?

結論から言うと、日本の法律では契約書の書式について片面印刷か両面印刷かを指定する規定はなく、契約書の両面印刷は法的に有効です。

ただし、契約が有効に成立するためには主に以下の点が重要となります。

- 契約内容について、当事者双方の合意があること

- 契約の内容が明確に記載されていること

- 署名または記名押印がされていること(契約の種類によっては不要な場合あり)

両面印刷であっても、これらの要件を満たしていれば契約書としての効力に問題はありません。

法務・契約実務家は片面印刷を好む傾向

契約書の両面印刷は法的に問題がない一方で、後述するとおり、企業法務や契約実務家は片面印刷を好む傾向にあります。

この理由として、裁判所に提出する訴状等の書式において、片面印刷での提出を求められる実務があることなどが考えられます。ただし、これは裁判所に提出する際の書面の書式のルールです。契約当事者双方が合意を確認する書類としての契約書は、その合意の内容が記録され確認できればよく、両面印刷をしたからといって契約時に交わした内容が無効になってしまうことはありません。

契約書の片面印刷・両面印刷に関する意見や背景

契約書の印刷方法とそのルールについて、賛否両論分かれるのが、契約書の両面印刷についてです。

この点について考えてみましょう。

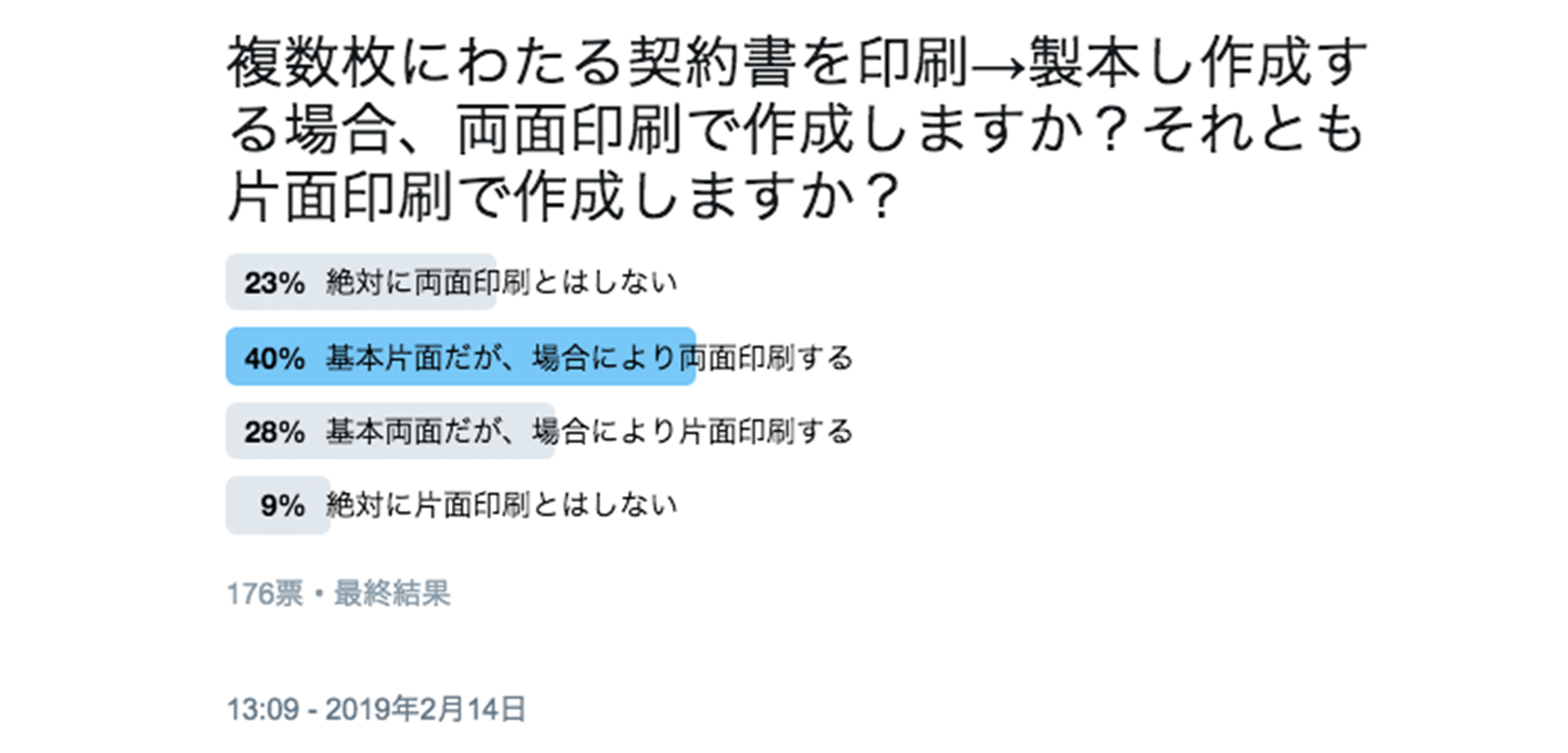

企業法務アンケートでは「原則として契約書は片面印刷」派が63%

実際、片面印刷と両面印刷、現状の多数派はどちらなのかについて 法務担当者や弁護士をはじめとするビジネスパーソンがフォロワーに多いX(旧Twitter)のタイムラインで、アンケートを依頼しました。

その結果、投票数176を集めて、合計63%が「原則として片面印刷」派 となりました。

特に、「絶対に両面印刷はしない」という方が23%もいらっしゃるというのは驚かされます。

片面印刷を好む理由は、裁判所の書式指定の影響

片面印刷を好む契約実務家が多い理由として、裁判所が片面印刷を標準書式と定め、訴状等の提出を求めていることが挙げられます(日本弁護士連合会 平成12年11月16日日弁連企第231号)。

- 印刷仕様は片面印刷

- A3判の袋とじは使用せず、A4判によるものとする。

- 複数枚の文書の綴じ方は左綴じとし、左余白30㎜以内のところで、ホチキスにより2か所をとめる。

- 使用文字の大きさは12ポイントの文字で、見出しの文字の大きさを変更するのは任意である。

近年、法律事務所でキャリアを積んだ弁護士が企業内弁護士に転身する例も増えています。それまでの職務・職場にて、裁判所の「訴状等の印刷仕様は片面印刷」書式指定という法律文書作成の常識・ルールが染みついているということも影響していると思われます。

訴状等以外では「A3・両面印刷」を指定する例もある

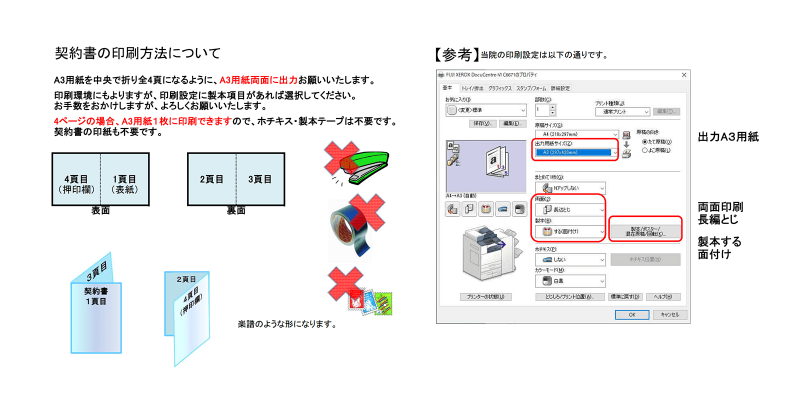

その一方で、A4ではなくA3を利用した両面印刷を指定するケースも少なくありません。

一例として、鹿児島大学病院では、取引事業者に対して「契約書の印刷方法について」と題する指示書をインターネット上に公開しています。これによれば、契約書はA3用紙に製本印刷することを指示しており、できるだけホチキス・製本テープ・契印等が発生しないように配慮しています。製本印刷について、プリンターの印刷設定方法まで案内しているのは親切です。

参照:鹿児島大学病院臨床研究管理センター

一般社団法人日本音楽出版社協会が販売する著作権譲渡契約書(MPA書式)も、A3用紙に両面印刷された様式で販売されています。音楽の著作者たちは、これを購入して必要箇所を記入の上調印し、契約しています。

契約書の両面印刷はマナー違反ではないが注意が必要

これらのように、印刷方法についてはさまざまな意見があります。企業によっては伝統的に片面印刷をルール・マナーとしている場合もあります。

印刷コスト削減などの自社の都合だけではなく、相手がどちらの印刷方法を希望するのかについても考える必要があります。

こういった慣習やマナーに配慮することはお互いの信頼関係を築くうえでも大切です。

それでももし、印刷の手間やコストを減らしたい、効率的に契約書を作成したいと考える場合には「契約書の電子化」を検討してみてください。

クラウドサインでは電子契約を社内導入するための手順やよくある質問をまとめていますので、電子契約サービスの導入を検討している方は以下のリンクからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)

契約書の両面印刷方法と注意点

企業の法務部門や総務部門にお勤めでもなければ、契約書の印刷に慣れているという方は少ないと思います。しかし、ビジネスに契約書はつきものです。

何ヶ月か1回にでも契約書の印刷をしなければならない時に備えて、契約書の印刷に関する基礎知識を身につけておくと、役に立ちます。

印刷する紙は上質紙を選び、品質の悪い紙は使用しない

まず、印刷する紙について確認します。

結論としては、できるだけ上質な紙に印刷することが基本です。

ESGの時代、もはや再生紙を使うことは常識とはいえ、さすがに藁半紙のような品質の悪い紙や感熱紙等の変質しやすい紙を使用しないことが重要です。

- 長期間保管した際に、用紙が変色してしまう

- プリント時に、インクトナーがきれいに乗らない

ことで、品質の悪い紙に印刷すると、長期間経過後に契約条文・文言が読めなくなってしまい、契約解釈に疑義が生じうるためです。

紙の色は白色が基本。まれに着色した紙を用いる場合も

なお、契約書の印刷に用いる用紙が白色であることは、絶対条件ではありません。

たとえば、音楽業界で用いられている著作権譲渡契約書(いわゆるMPA書式)は、日本音楽出版社協会が販売している契約用紙自体に色がついており、これが公式なものとなっています。その他、企業によっては、管理上目立つように注文書・請書等文書ごとに着色した紙を用いているケースもあります。

ただし、印字・記入する文字が読みにくくならないよう、色をつけるとしてもできるだけ薄い色を選択します。

公文書にならい、紙のサイズはA判で印刷する

日本では、国際規格に準拠するため、平成6年以降公文書(行政文書)のA判化が徹底され(「国際化対応・国民生活重視の行政改革に関する第三次答申」)、これに伴いビジネス文書も次第にA判化されていきました。

裁判所に提出する訴訟書類については、平成12年12月31日まで、民事訴訟規則に

訴訟書類には、できる限り、日本工業規格B列四番の用紙を二つに折ったもの又は日本工業規格B列五番の用紙を使用しなければならない。ただし、図面、統計表その他これに準ずるものについては、この限りでない。

との定めがありましたが、裁判所は平成13年1月1日より原則としてA判横書書面での提出を求めるようになりました(平成12年9月20日日弁連企第186号)。

企業においても、古い契約案件などでは、B5用紙に印刷されているものを見かけることがあるかもしれません。しかし、契約書は契約相手方にも同じものを保管していただく必要があります。契約相手方の文書保管やファイリング上不便をかけないよう、よほどの事情がない限りA判サイズとすべきです。

A4に印刷すると複数枚となる場合には、A3に製本印刷し、これを折りたたむことで袋とじ等の手間を削減することもあります。

印刷が複数枚となる場合は、袋とじ・契印をする

長い契約書になれば、印刷した紙も複数枚にわたることになります。

そのままバラバラに保管をすると、契約書の一部を悪意のある取引先に差し替えられ、合意していない契約条件が合意されたかのような契約書を偽造することができてしまうことになります。

このようなことが起きないよう、印刷後に、各ページを一つの本のように綴じて製本・袋とじをし、製本が改ざんされないように契印と呼ばれる押印をします。製本・袋とじ・契印の詳しい方法については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

契約書を両面印刷する場合のメリット

契約書の両面印刷には確実なメリットがあります。言わずもがな、というものも含めてあらためて整理してみましょう。

紙資源の無駄とコストが削減できる

単純に考えて、両面にしただけで紙の使用量が2分の1 になります。

会社としてのコスト削減はもちろんのこと、長期的な紙資源の無駄遣いをなくし、森林環境の保護の重要性に鑑みれば、多少のデメリットに目をつぶってでも両面印刷は推奨されるべきでしょう。

製本と契印が不要になる

契約書の製本(袋とじ)と契印のルールについての記事にもあるとおり、どんなに 手慣れた担当者でも、袋とじ作業と契印の押印には10分程度の時間 はかかります。

短いNDAや業務委託契約書など、A4用紙4枚までの契約書なら、A3用紙に2 in 1 &裏表印刷することで1枚の紙におさめることができ、製本作業がなくなります。普段は片面派の法務担当者でも、このときだけは両面印刷を認めるという例もよく聞きます。

またこの場合、契約書のページが複数枚に分かれたときに必要とされる契印ももちろん不要です。契約相手方の押印の手間も同時に減らすことができます。

保管スペースが削減できる

ページ数が半分になるため、単純計算で物理的な保管スペースが半分で済むことになります。増えていく一方で、いつ捨ててよいかもわからない契約書。企業が若いうちは気にならなくても、成長を続けるにつれて必ず保管スペースが足らなくなる問題に直面します。

特に都市部の企業が電子契約を検討する理由に、

- 高い家賃のオフィスで保管スペースを確保することに限界を感じた

- 遠隔地の倉庫に入れて探しにくくなることに限界を感じた

という理由が挙がってきます。

このように、コスト観点や保管スペースの問題に直面した結果、両面印刷を選択することはあります。

なお電子契約の場合は保管場所も不要で、製本・押印の手間も減らし業務効率化をかなえることができ、印紙代や郵送費、人件費の削減にもつながります。ご興味があれば、「電子契約入門」の資料を無料でダウンロードしてみてください。

契約書を両面印刷する場合のデメリット

さて、このような実態もある中、企業によっては両面印刷に根強い反対派もいます。反対派が指摘するデメリットを整理して考えてみました。

製本・押印後のPDFスキャン作業が手間になる

製本し押印が完了した契約書をデータでも保管するためにスキャンをしてPDFにすることは多いと思います。この際、両面印刷で製本されていると、袋とじを壊さないようにデリケートに扱いながら、スキャンの位置決めに気を使うなど、面倒でありデメリットといえるでしょう。

以前、契約書スキャン作業を代行するクラウドサインSCANの作業現場を公開したことがありましたが、この作業過程でも、両面印刷のスキャンはひと手間かかるというお話がありました。

両面印刷ができるプリンター・コピー機が必要になる

今でも、小規模オフィスで導入される小型のプリンター・複合機などでは両面印刷機能がないものもあるでしょう。手差し印刷機能を使えば誰にでも両面印刷は可能ではあるものの、両面印刷のやり方がわかりにくい・面倒といったデメリットとなる場合があるでしょう。

また、コンピュータが普及し高速プリンターが普及したのは実はそれほど昔のことではなく、ここ20〜30年の話です。一般企業で契約書が片面印刷とされてきたのは、実はこの「両面印刷できるプリンター・コピー機がオフィスになかった」 ということが主な理由で、そのまま現在も慣習として残ってしまっているのではないかと推測します。

契約書のレビューがしにくい

製本前のバラバラな紙片を並べて契約書レビューをしているような段階では、両面印刷にしていると裏表ぺらぺらとめくり返す必要がでてくる ため、今自分がどこまで読んだのがわからなくなったり、並べて一覧することがしにくくなります

「契約書の電子化」で印刷の悩み・コスト問題を解消

契約書はビジネスのための文書ですが、法律文書でもあるため、その印刷方法や取扱いに慎重になる方もいらっしゃるでしょう。

これまで解説したように、片面印刷から両面印刷にすることは法的に問題がなく、紙の使用量やコストを減らすことは可能です。

しかし、たとえば東京都ではDXを推進するために「ペーパーレス」等の5つのレスを推進していく取り組みが盛んになっており、電子契約書を導入する企業も増えています。

紙の契約書を作成する際には、片面・両面、A4・A3、それぞれのメリットとデメリットを勘案して印刷方法を選択する必要がありますが、クラウドサインのような電子契約サービスが普及するにつれて、こうした紙の印刷に関する悩みも解消されていくでしょう。

なお、紙の契約から電子契約への切り替えを検討したい方は、電子契約サービスを比較検討する方に向けてご用意した「電子契約の始め方完全ガイド」をご入手ください。「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でダウンロードいただけます。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

また、電子契約サービス「クラウドサイン」での「契約書の準備から送信」までの流れが気になる方は下記バナーからサービスのデモを体験してみてください。