労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

本記事では労働条件通知書兼雇用契約書の基本を説明し、電子化するメリットと、その際の注意点を解説します。

雇用契約と労働契約との違いや労働条件通知書の交付義務を踏まえて電子化のポイントをおさえ、従業員との雇用契約をスムーズに締結しましょう。

なお、クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を用意しています。今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は以下からダウンロードしてご活用ください。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

なお、労働条件通知書 兼 雇用契約書を含むクラウドサイン公式の契約書ひな形(テンプレート)をまとめてダウンロードすることも可能です。気になる方はこちらからどうぞ。

目次

「労働条件通知書 兼 雇用契約書」とは?

労働条件通知書 兼 雇用契約書とは、「労働条件通知書」と「雇用契約書」という2つの書類を1つにまとめたものです。

- 労働条件通知書とは

企業が従業員を雇用する際に、労働条件を明示するために工夫する書類です。労働基準法で交付が義務付けられています。 - 雇用契約書とは

企業と従業員との間で、労働契約の内容について合意したことを証明する書類です。法律で作成が義務付けられているわけではありませんが、一般的に作成されます。

2019年4月1日に労働条件の明示の電子化が解禁されたことで、労働条件通知書をPDF等の電子ファイルで作成し、電子メール等で送信することで労働条件を明示することができるようになりました(参考URL)。従来の紙の書類では郵送等のコストがかかっていましたが、オンラインで手続きをすることでコストも削減可能です。

企業が労働者と雇用契約を締結する際には、「雇用契約書」と「労働条件通知書」の2通を発行することがあります。この2つを「労働条件通知書 兼 雇用契約書」としてまとめた上で電子化すると、1度の電子契約の締結だけで労働条件の明示も雇用契約の締結も完了できるようになります。

雇用契約書と労働条件通知書の交付義務の有無や電子化における注意点については本記事で解説していますので確認しておきましょう。

アーカイブ視聴を申し込む(無料)

本セミナーでは、雇用契約書・労働条件通知書を電子契約化するメリット・事例・手順と、その際の注意点を解説します。雇用契約締結業務に携わっている方、雇用関連業務を効率化したいと考えている方はぜひご視聴ください。

(※本動画は2024年4月開催セミナーのアーカイブです。セミナー内容は開催時点のものであり、最新とは限りません)

雇用契約と労働契約の違い

企業とそこで働く従業員が労働条件に関して合意し締結する契約を、「雇用契約」と呼んだり、「労働契約」と呼んだりします。

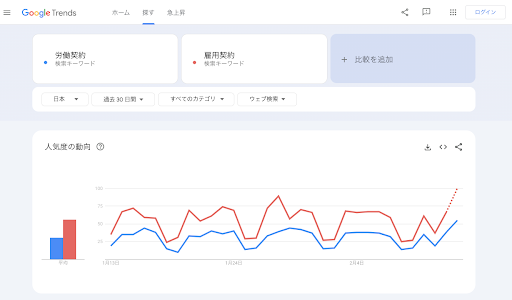

Googleトレンドでキーワードについて調査すると、2025年2月現在では「雇用契約」のほうが検索数が多いようです。実際企業が作成する契約書のタイトルにおいても、「雇用契約書」と題されている事例を多く見かけます。

この二つの語は、法律上どう定義され、どのような違いがあるのでしょうか?

「雇用契約」は民法で定義

まず雇用契約については、民法第623条にその定めがあります。

第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

労働に従事した分相手に報酬を与える契約が、雇用契約である、とあります。淡々とした条文ですが、雇用主と労働者が対等である関係を前提としている点や、「報酬」を金銭と限定していない点が特徴的です。

「労働契約」は労働契約法で定義

一方、労働契約については、労働契約法第6条に以下のように定められています。

第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

「労働者/使用者」、「賃金」という語句にもあらわれているように、事業者が個人を金銭を対価として労働に従事させる 前提の条文です。

このように、雇用契約と労働契約の細かな定義の違いはあれど、労働契約イコール雇用契約と考えて差し支えないというのが、法律上の取扱いとなっています(森戸英幸『プレップ労働法[第6版]』(弘文堂,2019)P14)。

労働法が民法に足りない「労働者保護」要素をカバー

ところが、民法の条文を見ていくと 雇用する者と労働に従事する者が完全に対等な立場にあるという前提から、労働者に不利な条文が存在 しています。

たとえば、民法627条には、

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

とあり、契約期間を定めず無期雇用している企業は、2週間前に予告すれば、ペナルティなく労働者との契約を解除できることになっています。これでは、労働者が急に解雇され、急に次の職場を探したり引っ越しも必要となるなど、安定的な生活を営むことはできません。

そこで、明治29年に定められた一般法としての民法の原則を労働者の立場からカバーすべく、昭和29年に労働基準法が、平成19年に労働契約法がそれぞれ特別法として施行され、民法に定められた原則を2つの労働法が上書きし、労働者をより手厚く保護 しています。

とはいえ、一般法としての民法の原則は、労働基準法や労働契約法によって上書きされた特別な条件を除いて現在も生きています。そのため、通称としては「雇用契約」や「雇用契約書」という呼び方が現在でも使われている、というわけです。

雇用契約書と労働条件通知書の違い、兼用するメリット

企業が労働者と雇用契約を締結する際、「雇用契約書」と「労働条件通知書」の2通を受け取ることがあります。これはなぜでしょうか。

| 方法 | 関連法令 | 罰則の有無 | |

|---|---|---|---|

| 労働条件通知書 | 書面・電子メール等で交付義務あり | 労働基準法第15条1項他 | 罰則あり |

| 雇用契約書 | 書面・電子メール等での締結義務なし | 民法第623条 | 罰則なし |

上記の表にまとめた通り、労働条件通知書については書面・電子メール等での交付義務があるのに対して、雇用契約書についてはそもそも書面等での締結の義務はありません。その法的根拠について次項で確認していきましょう。

雇用契約書の締結は法的には必須ではない

雇用契約を締結する際には、民法の「契約の形式自由の原則」により、必ずしも企業(使用者)と労働者の双方が文書としての契約書を締結する必要はありません。

なお念のため、民法の特別法としての労働契約法第4条には、

第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

とあり、契約内容の「確認」を「できる限り書面」で行うことが推奨されていますが、それでもなお法的にはマストではありません。

労働条件通知書は書面・電子メール等による交付が必須

一方、労働基準法第15条1項および同施行規則第5条には、企業(使用者)は、労働条件のうち一定の事項について書面または電子メール等で明示する義務があります。この義務には、違反した際の罰則もあります(労働基準法第120条1項)。

この定めにより企業が労働者に対し労働条件を通知する書面を、一般に「労働条件通知書」といいます。

民法上雇用契約書の形式は自由ですが、労働条件通知については必要な記載事項が決まっており、書面・電子メール等で交付が必要。こうした背景から、雇用契約書と労働条件通知書が2通に分かれていることが多くなっています。

労働条件通知書の交付義務とは

労働条件通知書の書面・電子メール等交付義務について、もう少し詳しく見てみましょう。労働基準法第15条1項の条文を確認します。

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示 しなければならない。

そして、この条文でいう「厚生労働省令」が、労働基準法施行規則第5条のことを指しています。

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする(略)。

一 労働契約の期間に関する事項

一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(四の二〜十一 略)

2 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。

3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。

4 法第十五条第一項後段の 厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付 とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法 とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(略)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

ここに列挙された雇用契約の期間・就業場所・就業時間・賃金・退職の条件といった基本的事項は重要な労働条件であり、労働者が労働条件を理解した上で雇用契約を締結できるようにするため、使用者(企業)側は一定の労働条件を書面または電子メール等で交付するよう義務付られています(なお、パートタイマーは別途明示義務事項の追加があります)。

労働条件通知書と雇用契約書を兼用するメリット

労働条件通知書と雇用契約書を兼用することは、雇用契約の締結業務を効率化しながら、企業と労働者の間のトラブルを防ぐというメリットがあります。

先述した通り、雇用契約書の作成は法律で義務付けられているわけではありません。しかし、「言った」「言わない」のトラブルを防ぐためにも、双方の同意や署名捺印(記名押印)欄がある雇用契約書を作成することが望ましいです。

そこで、雇用契約書と労働条件通知書を「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として一体の文書としてまとめて交付することにより、契約の締結業務を効率化することができます。

クラウドサインでは、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」のひな形をご用意しているので、これを機会に入手してみてはいかがでしょうか。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)労働条件通知書 兼 雇用契約書を含むクラウドサイン公式の契約書ひな形(テンプレート)をまとめてダウンロードしたい方はこちらからどうぞ。

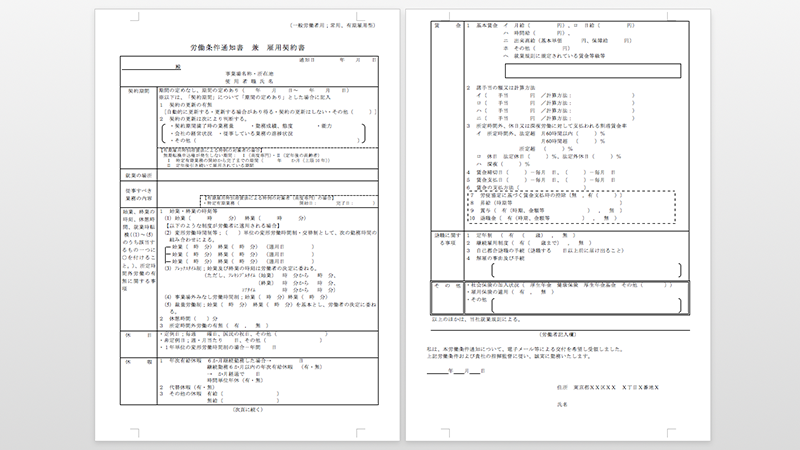

労働条件通知書の一般的な形式とひな形

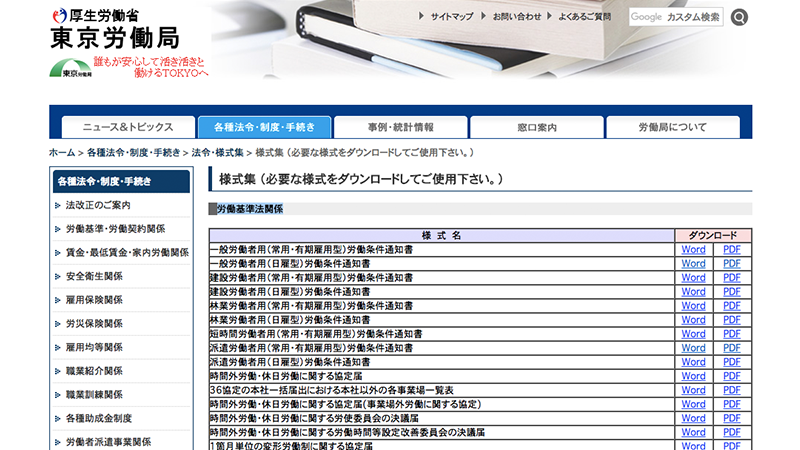

労働条件通知書のひな形については、厚生労働省および各地方労働局が、WordファイルやPDFファイルの形式で様式集を提供 しています。

記入の要領も細かくファイルの中に記載されています。よほどの事情がない限りは、この様式集に従っておいたほうがよいでしょう。

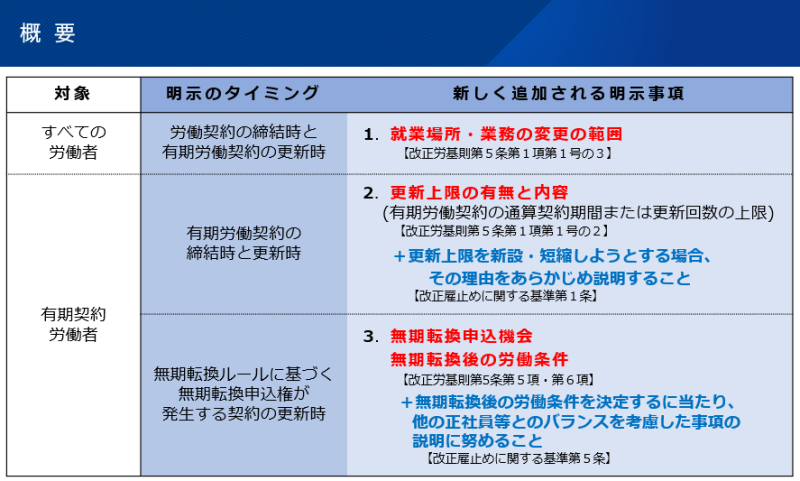

2024年4月に追加された「労働条件の明示事項」とは?

2024(令和6)年4月1日に施行された改正労働基準施行規則等により、労働条件の明示事項が新たに追加されました(参考:「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」|厚生労働省)。労働条件通知書のひな形も変更する必要があるため、既に使用しているひな形がある方は更新しておきましょう。労働条件通知書の具体的な変更点は下表の通りです。

【労働条件通知書への追加項目概要】

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html)

なお、「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A」によると、新たな明示ルールは、今般の省令・告示改正の施行日である令和6年4月1日以降に締結される労働契約に適用されるため、既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません(有期契約労働者については、契約の更新は新たな労働契約の締結であるため、令和 6年4月1日以降の契約更新の際には新たなルールに則った明示が必要)。

ただし、厚生労働省の同Q&Aには「労働条件に関する労働者の理解を深めるため、再度の明示を行うことは望ましい取組と考えられる」とも記載されているため、自社としてどのような対応をとるかは別途検討しておく必要があるでしょう。

雇用契約と労働条件通知書についての一般的な対応とひな形

雇用契約と労働条件通知書についての対応はさまざまですが、大きく分けて以下の3パターンがあります。

パターン1:「労働条件通知書」の交付のみ

労働条件通知書は交付するが、雇用契約は(法的義務がないことから)とくに文書化しない、というパターンです。こうした企業は、実は少なくありません。

とはいえ、後述するように労働紛争の発生確率の多さから考えても、本人が確かに労働条件について自ら確認し、就業規則を含めて合意したという証拠は、何らかの形で残しておくべきでしょう。

パターン2 :「労働条件通知書」と「雇用契約書」の2つを別々に締結

厳密なコンプライアンスを追求する企業では、労働条件通知書を送付の上、通知書および就業規則の中で特に重要なポイントを抜書きした契約書を別途作成 しています。

しかしながら、この方式を採用してしまうと、結果として雇用契約を締結するたびに2つの書類を作成することとなり、書類作成・押印等の事務処理の手間も2倍になります。

パターン3:「労働条件通知書兼雇用契約書」としてまとめて締結

効率化を追求しつつ、労働条件の確認も徹底する方法はないものでしょうか?

その実務上の工夫の一つに、「労働条件通知書」と「雇用契約書」の2つを一体の文書としてまとめ、労働条件通知書の末尾に以下のような文言を加えて労働者に記名押印(または署名)させる方法があります。

この方法によれば、書面が1通で済むだけでなく、

- 企業が労働条件通知書を送付することで雇用契約を申込み

- 労働者がその内容を確認して承諾することで雇用契約が成立する

という法的な契約成立プロセスにも即しており、きわめて合理的な方法と考えられます。

労働条件通知書兼雇用契約書を電子化するメリット

労働条件通知書兼雇用契約書を電子化することで、契約手続きを効率化し、採用時や契約更新時にかかる事務作業の時間を大幅に節約できるというメリットがあります。従来の手続きでは、毎月入社者が発生するたびに契約書の製本、双方の押印、郵送などに最低でも1〜2週間かかっていた所要時間を、スピードアップすることが可能です。

また、紙の契約書を作成するためには、印刷や郵送に費用がかかりますが、電子契約ではこれらの費用を削減することができます。

さらに、紙の契約書を整理するためにはスペースや時間が必要ですが、電子契約ではクラウド上で契約書の原本を保存・管理できます。これにより、契約書の管理にかかる手間やコスト削減も期待できるでしょう。

労働条件通知書兼雇用契約書を電子化する場合に注意すべき3つのポイント

「労働条件通知書兼雇用契約書」として文書を1通にまとめ、電子化した場合、メリットのみならず注意点も存在します。ここでは3つのポイントに分けて注意点を解説しますので、雇用契約書の電子化を検討している方はご一読ください。

ポイント1:証拠力の確保

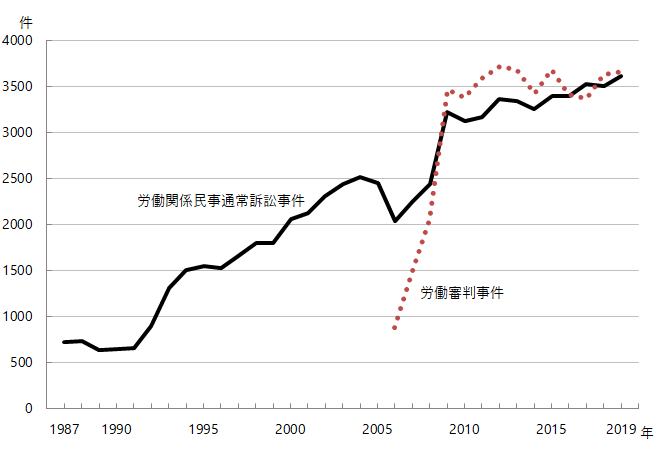

その一つが、契約としての証拠力をいかにして確保するかという点です。大変残念なことではありますが、雇用契約は、企業が締結する契約の中でも特に紛争が発生しやすい契約の一つ だからです。

万が一にも労働者との間で労働審判や訴訟などになった際に備え、双方の合意内容が法的証拠として問題なく用いられるものであることが重要です。

そのためにはたんなる電子メールの交換やサーバー上での同意記録だけではなく、改ざんが防止でき原本性が主張しやすい電子署名が付与されている サービスを選ぶべきでしょう。

ポイント2:電子帳簿保存法への対応

2つめが、データ保存義務です。電子契約によって雇用契約を締結した場合、契約の原本としての電子データを、電子帳簿保存法第7条および財務省令の要件を満たす形式で保存する義務がある ことにも注意が必要です。

第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存 しなければならない。

この条文にいう「財務省令で定める」方式の詳細は、電子帳簿保存法に関する解説記事(契約書の「データ保存」に関する法務と税務 —電子契約をデータとして保存する場合)をご覧いただければと思いますが、主な要件として、

- 真実性の確保(認定タイムスタンプ、社内規程の定め等)

- 見読性の確保(納税地で画面とプリンターで契約内容が確認できること)

- 検索性の確保(主要項目を範囲指定および組み合わせで検索できること)

があります。

特に1の「真実性の確保」は、認定事業者による認定タイムスタンプを付与しない簡易な電子契約サービスでは要件を満たさないケースもあるため、注意が必要です。クラウドサインの有料プランでは、電子署名に加えてこの認定タイムスタンプをすべての文書に付与しています。

ポイント3:労働条件通知書の交付等

前述したとおり、労働条件通知書については一定の必要な記載事項を含む内容で、書面により交付・電子メール等で送信する義務 が使用者(企業)側にあります。

あくまで「交付」「送信」が義務ですので、両者が押印する契約書のような手間はありませんが、電子メール等電磁的方法で送信する方法によるには、労働基準法施行規則の定めにより本人がその方法によることを希望した場合である必要があります。

この本人希望の確認の具体的方法については、平成31年4月厚生労働省労働基準局「改正労働基準法に関するQ&A」において、以下のように記載されています。

(Q)労働者が希望した場合には、ファクシミリや電子メール等で労働条件を明示することができるようになりますが、口頭により希望することも認められますか。また、労働者の希望の有無について、明示をするときに個別に確認する必要がありますか。

(A)則第5条第4項の「労働者が(中略)希望した場合」とは、労働者が使用者に対し、口頭で希望する旨を伝達した場合を含むと解されますが、法第 15 条の規定による労働条件の明示の趣旨は、労働条件が不明確なことによる紛争を未然に防止することであることに鑑みると、紛争の未然防止の観点からは、労使双方において、労働者が希望したか否かについて個別に、かつ、明示的に確認することが望ましいです。

従って、労働者との間で明示的に、労働者が「希望した」という文言を含む記録を作っておくことがベターとなります。

無料でダウンロードして使える「Word版 労働条件通知書 兼 雇用契約書ひな形ファイル」を公開

クラウドサインでは、厚生労働省による労働条件通知書ひな形をベースとして、

- 労働条件通知書電子化の要件を満たしつつ

- 労働者と雇用契約を締結した証拠を確保できる

書式として作成した「労働条件通知書兼雇用契約書ひな形」のWordファイルを作成しました。前述した令和6年4月からの労働条件明示ルール改正にも対応したひな形となっています。

下記リンク先フォームからダウンロードできるため、労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はご活用ください。

ひな形無料ダウンロード

クラウドサインでは従業員との労働(雇用)契約を電子契約サービスで締結する際の契約書のひな形を作成しました。労働(雇用)契約の締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)

本人の希望を確認の上、労働条件通知が電子メール等で送信されることを前提に、労働者側が、自己の希望により労働条件通知書を電子メール等の方法により受領したことを確認し、かつ、労働条件通知書記載の条件に従い雇用契約を締結する意思で本人が記名押印(電子署名)するという2段階のプロセスを、1つの電子ファイルにまとめた構成となっています。

このファイルに必要事項を記載し、電子メール等で送信の上労働者に記名押印(または署名)していただくことにより、労働条件通知と雇用契約の締結が完了できます。電子契約クラウドサインをご利用いただければ、さらにかんたん・スピーディに雇用契約締結のすべての工程を電子化できます。

雇用契約書の電子化に関するよくある質問

雇用契約書を電子化するデメリットはありますか?

雇用契約書を電子化するデメリットとして「電子契約サービスの導入コストがかかる点」が挙げられます。電子契約サービスの導入には初期費用や月額の利用料などが発生する可能性があるため、予め予算を確保しておく必要があります。

また、入社者や従業員に対して電子契約を説明する手間がかかります。マニュアルを作成したり、従業員向けの説明会を実施したりといった何らかの準備が必要不可欠です。

雇用契約書の電子化に電子帳簿保存法対応は必要ですか?

雇用契約書を電子契約サービスで締結する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。具体的には、雇用契約書を紙による締結から電子契約に切り替える場合、「真実性の要件」や「見読可能性(可視性)の確保の要件」等を押さえて電子化することが求められます。詳細を知りたい方は「電子帳簿保存法で定められた契約書の「データ保存」要件とは 適法な保管・保存方法を解説」も参考にしてください。

雇用契約書の電子化で利用するサービス(システム)を選ぶポイントは?

雇用契約書の電子化で利用するサービス(システム)を選ぶ際には、利用料金のようなコスト面だけでなくいくつかの観点で比較する必要があります。まず、契約相手方がわざわざアカウントを作成しなくても対応できるかどうかといった相手方にかかる負担面が挙げられます。次に、契約内容の流出や改ざんなどを未然に防ぐセキュリティ対策が施されているかも重要です。

また、雇用契約の場合、記載内容を個別に変更して大人数に一括送信したい場面も多いです。その場合には書類を一括送信できるサービスを選ぶ方がより業務効率化できるでしょう。

当社の運営する電子契約サービス「クラウドサイン」は一括送信機能はもちろんのこと、氏名や金額、支払期限、個別条件といった契約毎に異なる文言をCSVデータで読み込み、大量の契約書を瞬時に自動作成できる「一括書類作成機能」も有料プランで提供しています。

参考文献

- 森戸英幸『プレップ労働法[第6版]』(弘文堂,2019)

- 倉重公太朗『企業労働法実務入門 書式編』(企業人事労務研究会,2016)

- 平成31年4月厚生労働省労働基準局「改正労働基準法に関するQ&A」

関連記事

アーカイブ視聴を申し込む(無料)

本セミナーでは、雇用契約書・労働条件通知書を電子契約化するメリット・事例・手順と、その際の注意点を解説します。雇用契約締結業務に携わっている方、雇用関連業務を効率化したいと考えている方はぜひご視聴ください。

(※本動画は2024年4月開催セミナーのアーカイブです。セミナー内容は開催時点のものであり、最新とは限りません)

こちらも合わせて読む

-

契約実務

労働条件の明示義務とは|2024年4月法改正後の労働条件通知書の記載事項を紹介

契約書雇用契約人事労務 -

契約実務

雇用契約書と労働条件通知書の違いや兼用方法を解説 法的に義務付けられている書類はどちらか?【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

契約実務

【無料DL可】労働条件通知書のテンプレート 基礎知識と書き方も徹底解説

契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

電子契約の運用ノウハウ

アルバイトやパートの採用時に雇用契約書は必要か?書き方のポイントを解説

雇用契約 -

リーガルテックニュース

労働条件通知書の電子化とは?法的要件・メリット・注意点等を徹底解説

法改正・政府の取り組み契約書雇用契約 -

契約実務

雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや書き方と記載項目を解説

雇用契約