電子契約のリーガルデザイン—なぜ従来型の電子署名はハンコを代替できないのか

企業が電子契約を導入するときの最大の障壁、それは「自社はOKでも、相手方が電子署名による契約を受け入れてくれない」というもの。いったい何がこの溝を生んでいるのか?日本の契約文化を支えてきたハンコの本質を整理し、その理由を考察します。

電子契約サービスが迎えた「キャズム(溝)」

この数年で電子契約に対する認知とニーズが広まり、おかげさまでクラウドサインも導入社数が4万社を超え一気に普及しつつありますが、それに伴ってこんなお声をいただくことも多くなりました。

「電子署名がハンコよりも機能的に優れているというのはわかったけれども、取引先やお客様が紙とハンコの契約書じゃないと受け付けてくれなくてね…」

ハンコ(印章)と紙の契約よりも、電子署名のほうが安全かつスピーディで、ペーパーレス化できるメリットは山ほどあります。しかし、一方の企業がそれをご納得いただいても、ハンコのない契約書を初めて受け取った相手が、そう思ってくれるとは限らない。

率先して電子契約を採用する送信者と、そのメリットをすぐには理解できない受信者の間に横たわる大きな“溝”。マーケティング用語でいうところの、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に横たわる「キャズム(溝)」がそこにはあります。

![ジェフリー・ムーア『キャズムver2[増補改訂版]』(翔泳社,2014)](/wp-content/uploads/2021/12/denshikeiyaku-legaldesign-01-1.png)

ハンコの本質は「印影が生むフィクションとしての信用」にある

安全性やスピードといった機能面で圧倒的に優れているにもかかわらず、契約相手にとっては電子署名が受け入れづらく、いまだハンコのほうが受け入れられやすいとおっしゃる企業が多いのはなぜか?

その理由を分解していくと、「ハンコの印影が生み出すフィクションとしての信用」という問題にたどりつきます。これを理解するために、手書き署名・ハンコ・電子署名それぞれの関係を整理してみたいと思います。

手書き署名(サイン)とハンコ(押印)の関係

ハンコがない世界で本人の契約意思を書面に表現する方法といえば、手書き署名(サイン) です。紙面に残る筆跡により、その紙面に書かれた内容が本人の意思であることの証拠となります。洋画や外国のテレビドラマでは、登場人物が契約書に自らサインをするシーンをたびたび見かけるでしょう。

日本では、契約というとハンコ(押印)が先に思い浮かびますが、ここ日本でも手書き署名による契約は当然に有効です。証拠としての私文書の条件を定める民事訴訟法では、

第228条 (1〜3項略)

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

と、むしろ「署名」が押印よりも前に置かれていますし、商法にいたっては、

第32条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

と、あくまで「署名が正、記名押印が代替手段」とはっきり記載されているほどです。

手書き署名を物理的ツールで置き換えたハンコ

ところが、日本人および日本企業は、手書き署名よりむしろハンコによる意思表示を好んで採用してきた 歴史があります。たんなる慣習といえばそれまでですが、ハンコという物理的ツールならではの以下のようなメリットがあるのも、それが好まれている理由です。

一つが、手書き署名のように決裁者が手をたくさん動かす面倒がない、という点です。大量の契約書を作成しなければならないときでも、スタンプラリーのようにペタペタと押印し印影を書面に残せば済むので、事務作業がラクになります。

そしてもう一つ。これが手書き署名との決定的な違いであり、フィクションとしての信用をハンコに与えているものでもあるのですが、署名の筆跡と違い、ハンコの場合は押印する人による個人差が印影に現れない という点です。署名は他人が手書きすることはできませんが、物理的ツールであるハンコは他人に貸すことができ、他人が代わりに押印することすらできてしまいます。

さらに、本当は他人が押印していたとしても、印影さえあれば「本人が押印した」というフィクションが法的にも推定されます(前掲民事訴訟法228条4項)。契約相手としては、その赤い印影を本人が押したものと信じて騙されたとしても過失とはならず、受け入れやすい のです。

手書き署名をITで置き換えた電子署名

このうち、手書き署名を、ITによってより便利で安全にしたものが電子署名 です。電子署名は、筆跡の代わりに、本人だけが知る符号によって暗号をかけ電子ファイルに証拠を残します。

電子署名のメリットとして、筆記用具やハンコが手元になくても、どこでも簡単に署名ができることが挙げられますが、それ以上に、電子ファイルに「誰が」「いつ」署名したのかが証拠として残せる点も、電子署名ならではのメリットでしょう。

例えば、クラウドサインを使った電子契約では、署名者のメールアドレスと認定タイムスタンプが記録され、PDFの署名パネルから誰もがこれを確認することができます。

ハンコは「誰が」「いつ」を証明できないという欠点を抱えている

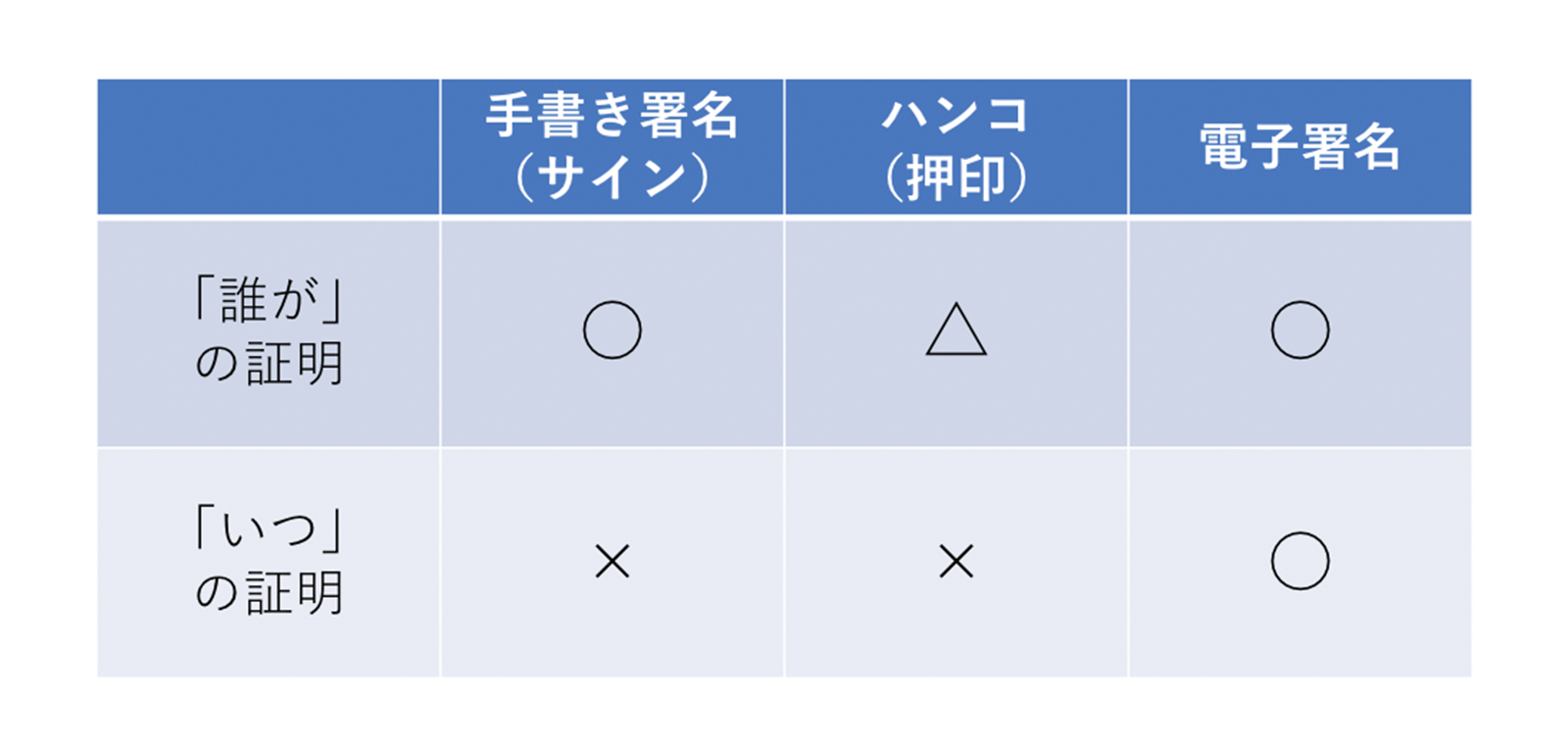

さて、ここまで述べた手書き署名・ハンコ・電子署名の違いについて、あらためて比較表に整理してみます。

電子ならではのスピードや手軽さはもちろん、契約において大切なはずの「誰が」「いつ」同意したかの証拠という観点で評価すれば、電子署名が圧倒的に優れ、手書き署名・ハンコはこれに劣る ということになるはずです。

にもかかわらず、電子署名がハンコを乗り越えられていないのは、一体なぜなのでしょうか?

「本当は誰がいつ押印したのか」を問題にしていない日本企業

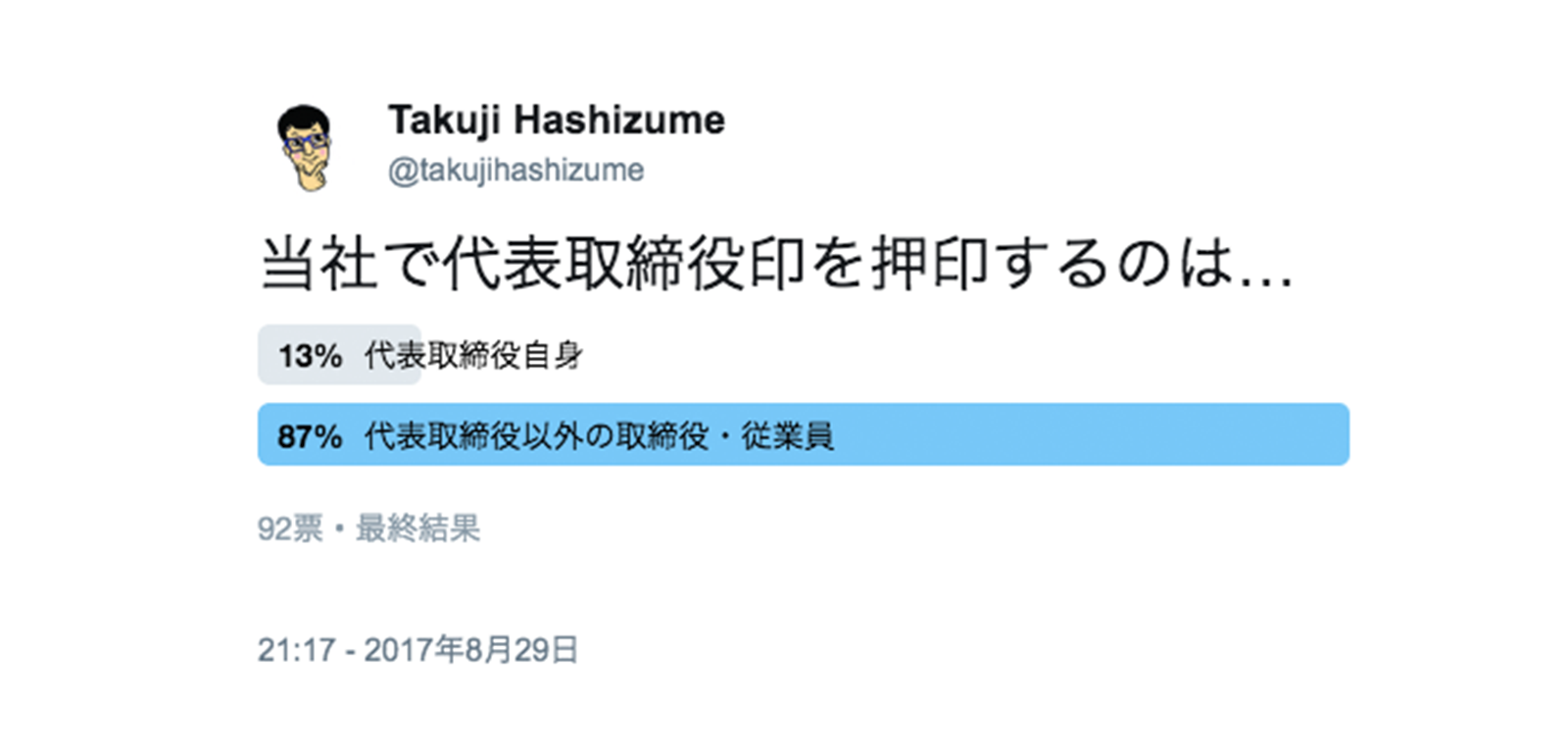

それは、日本企業は「誰が」「いつ」押印したかまで本当は気にしていない・追求したくもされたくもない からなのではと、筆者は考えています。

前述したように、契約書に押された「代表取締役社長印」の赤い印影が社長本人の手によるものであるというのは、フィクションにすぎません。事実、大企業になればなるほど、社内規程に基づき社長印を預かるその他の取締役、法務・総務部員が押印している実態があることはよく知られており、そのフィクションを契約相手方も受け入れています。

印影が役職名となんら紐付いていない企業名のみが彫刻されたいわゆる「角印」であっても、受け入れられてしまうケースも少なくありません。ハンコというフィクションの世界では、同意をした主体がその会社の誰であるかすら、追求されることはないのです。

ハンコ型カルチャーから署名型カルチャーへの変革はあるか

私たちが電子署名を企業におすすめするとき、手書き署名がそうであるように、署名を施した本当の決裁責任者のメールアドレスや、何時何分何秒に署名を施したというタイムスタンプが電子的に残ることを、メリットとしてお伝えしています。

そして、手書き署名(サイン)文化に支えられてきた欧米では、サインを文字通り電子的により安全かつスピーディに行えるようにした電子署名のメリットは、抵抗なく受け入れられ、普及がすすんでいます。

一方、「誰が」責任をもって押印したかをハンコによって曖昧にする契約文化に慣れた私たちの中には、

- 署名した本人をバイネームで特定できる

- 署名した正確な時間まで記録が残る

といった 電子署名の特徴を、手書き署名同様に責任の所在を個人レベルであからさまにしてしまう不都合なものとして受け止める 、そんな企業も少なからずあるのです。

手書き署名(サイン)をあえて使わず、ハンコというフィクションで責任の所在を曖昧にしてきたカルチャーが、取引の電子化・グローバル化により電子署名が普及することで署名型のカルチャーに塗り替えられていくのか?それとも、ハンコ型カルチャーを踏襲した新しい電子契約のスタイルが編み出されるのか?

業界のプレーヤーの一人として、そのどちらにも対応できるよう準備しつつ、よりよい電子契約のあり方をデザインしていきたいと考えています。

画像:ぱぱ〜ん / PIXTA(ピクスタ), Sashkin7 / PIXTA(ピクスタ), maroke / PIXTA(ピクスタ)

(橋詰)

こちらも合わせて読む

-

電子契約の基礎知識法律・法改正・制度の解説

【2023年10月最新】不動産取引の電子契約化はいつから?宅建業法改正で重要事項説明書等の押印廃止・電子交付が可能に

法改正・政府の取り組み不動産コスト削減宅地建物取引業法 -

電子契約の運用ノウハウ電子契約の基礎知識

【日本初の不動産電子契約事例も紹介】デジタル法改正で始める不動産契約電子化のメリットとデメリット

不動産借地借家法宅地建物取引業法 -

リーガルテックニュース

契約書ファイルの安全な送信方法—パスワード付きzip廃止への対応

-

リーガルテックニュース

IT書面一括法ふたたび—政府が示す押印廃止のロードマップ

押印・署名電子署名 -

リーガルテックニュース

電子契約の有効性が争われた裁判例はあるか?民事訴訟法における電子署名入りデータの証拠力を解説

民事訴訟法 -

クラウドサイン訴訟サポート資料最新版を提供開始

弁護士解説