共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理は有効か?

共有メールアドレスを活用した電子署名代理が実務で浸透する一方、法的な課題について、専門家からさまざまな意見が出てきました。この方法をささえる法的理論とリスクについて、押印から電子署名への移行過渡期である2021年時点の見解をまとめます。

目次

共有メールアドレスを利用して締結した電子契約は有効か?

個人だけでなく、企業間取引においてもハンコを用いた「押印」という商習慣がこれほどまでに浸透したのはなぜか?

その理由の一つに、「めんどうな契約書への押印作業を、代表者に代わり総務部員等の(本来なら契約決裁権限のない)従業員が処理できる」点が挙げられます。

このことは、かつて日本で脱ハンコ議論が沸騰しはじめた際に、印章業の業界団体がハンコのメリットを訴えた文書「『デジタル・ガバメント実行計画』に対する要望書」でも、自ら述べていたほどです(関連記事:「代理決済できるという印章の特長」は法的に認められているか)

こうして、法人実印ですら従業員が代表者を代理して押印する習慣が染み付いてしまった日本において、その押印業務のワークフローを変えずに、電子契約を導入するための実務としてしばしば採用されているテクニックがあります。それが、

「代表者自身が(自身のメールアドレスで)電子署名するのではなく、契約締結権限のない従業員が電子署名用の共有メールアドレスを作成し、電子署名作業を代理する」

という、いわば 電子署名代理の実務 です。

電子契約で共有メールアドレスを利用するメリットとリスク

電子署名用に共有メールアドレスを作成すること自体は、それほど難しいことではありません。

情報システム管理者に「e-sign@example.com」のようなメールアドレスを発行してもらい、そのメールアドレスを、電子契約サービスで利用している電子署名用のアカウントに紐づけます。Microsoftのofficeなどでも、共有メールボックスの仕組みは機能として標準提供されています。

では、このようにして設定した共有メールアドレスを用いて電子署名代理するようになると、どのようなメリットが得られ、逆にどのようなリスクが生まれるのかを整理してみたいと思います。

共有メールアドレスで電子署名代理をするメリット

電子署名に共有メールアドレスを用いる最大のメリットは、契約業務の処理スピードが格段にアップする、ということでしょう。

忙しい代表者自身に電子署名をしてもらおうと思っても、日中は重要な会議や商談が連続し、夜は会食があったりと、代表者のメールボックスに電子契約の承認依頼が溜まっていく一方、という状況が往々にして発生します。

電子契約サービスのアカウントを 共有メールアドレス化することで、その共有メールアカウントに紐づく従業員が、忙しい代表者に代わってサクサクと電子署名を作業として進める ことができます。

グローバルに各拠点で発生する契約締結について、もし本社でのセントラル管理を徹底し続けようとすれば、莫大な量になります。身一つしかない社長に代わり、24時間365日3交替制で電子署名代理する時代も、そのうちやってくるかもしれません。

メールアカウントの共有を認めることによって発生するリスクと立証負担

一方で、メールアドレスを共有してしまうことによるリスクもあります。たとえば、深夜に重要な書類に対して共有メールで電子署名されていたが、その契約内容が必要な社内稟議を経ていなかったケースなどです。

アカウントが共有されていなければ、ログインの履歴から電子署名と実行者とを紐づけ、事実確認を行うのは比較的簡単です。しかし、これが共有アカウントであった場合、IPアドレス等を含む詳細なアクセス解析を行うなど、共有者のうち誰が問題の署名作業を行ったかの特定には時間がかかります。

自社サーバー側の(不正な)利用であれば、こうしたアクセスログ調査はまだ可能かもしれません。しかし、相手方が共有メールで電子署名代理をしていた場合はどうでしょうか? 相手方サーバーのアクセスログ解析を行って署名代理作業者を特定することは困難 です。

結果、「相手方の権限者が電子署名を行なったはずだ」という表見代理成立の主張・立証は、難しいものになるかもしれません。

署名代理の法理による共有メールアドレス署名の理論武装

こうした共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理の法理について、法律専門家はどのように評価しているのでしょうか。

これについては、否定的な見解と肯定的な見解のそれぞれがありますが、その両方を紹介します。

電子署名代理を認めない見解

電子署名法の条文の建て付けに忠実に解釈すれば、電子署名代理は認められない とするのが、高野真人=藤原宏高編著『電子署名と認証制度』(第一法規, 2001)218ページです。

電子署名・認証法では、電子署名の代理につき、何ら規定を設けていません。これは、電子署名・認証法では電子署名は個人が自ら行うものと理解するので、電子署名はそもそも代理になじまないと考えたためです。仮に、電子署名の代理を認めると、電子署名に使用する秘密鍵を代理人に貸与することになります。これはそもそも、電子署名に使用する秘密鍵はあくまで秘密に保管しておくものである、との原則に反する結果となるのです。

ちなみに、同書では続く221ページにおいて、刊行当時はまだ起草すらされていなかった電子委任状法の必要性についても言及した上で、

電子商取引においては、多数の社員が法人の代理人として電子商取引を行う必要性は極めて高いものと思われます…(略)…なお、民間の認証機関が発行する代表者の肩書き付き認証書では法人代表者の権限は証明されません。

と、民間認証局による当事者署名型の限界にも言及している点は、本書の優れた先見性を証明しています。

電子署名代理も有効とする見解

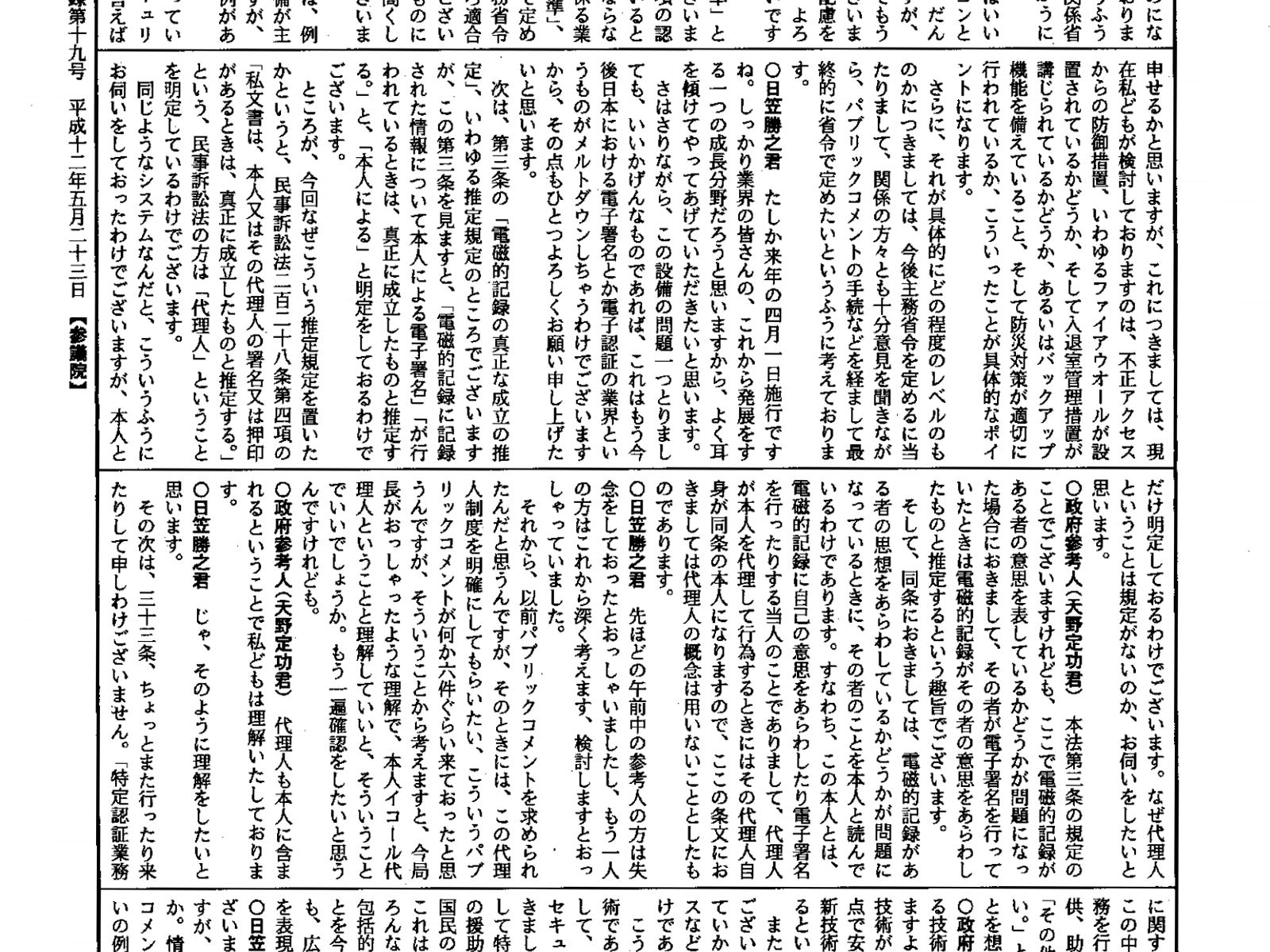

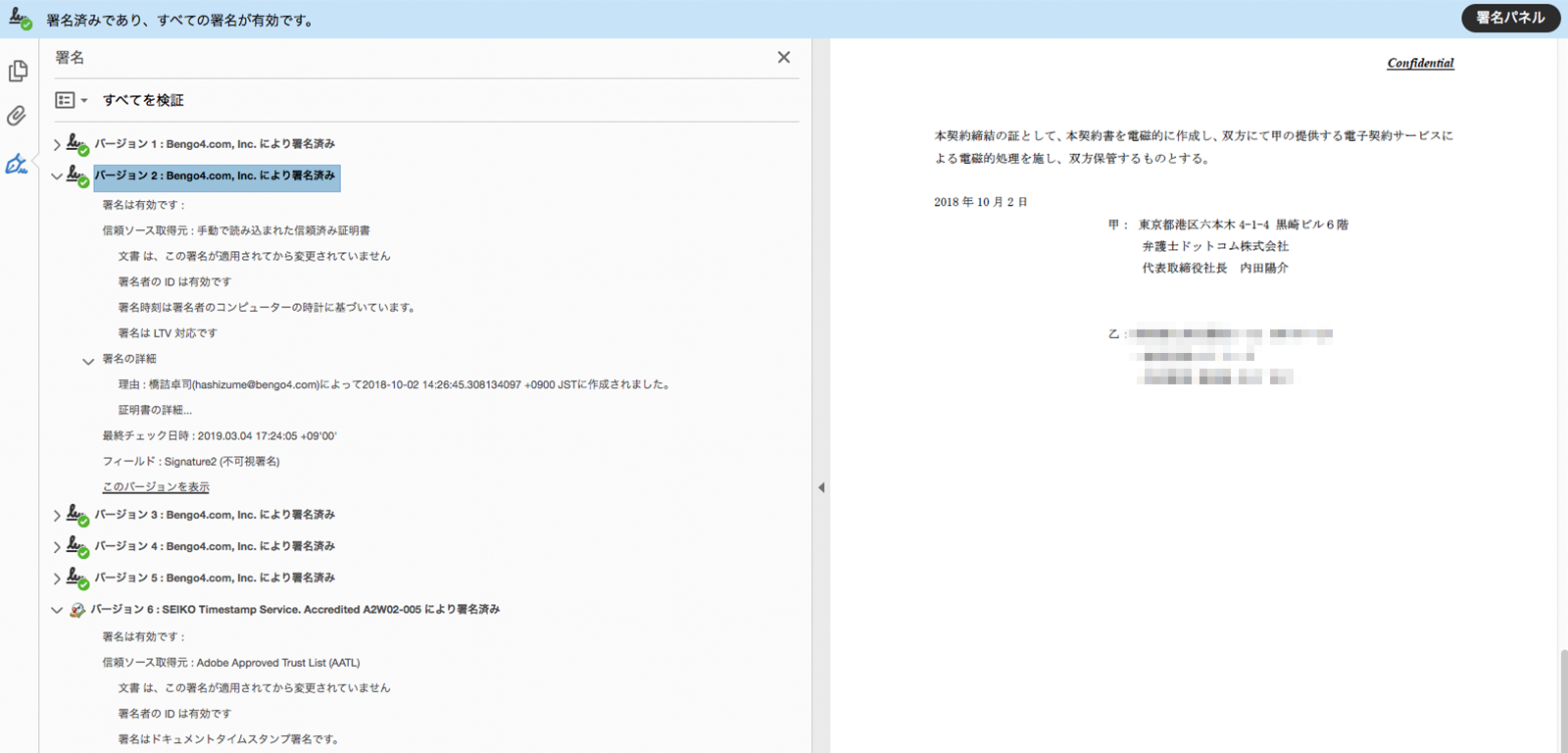

電子署名法は署名代理を想定していないと述べる 高野=藤原見解に対する有力な反対説 もあります。その一つめが、第147回 参議院 交通・情報通信委員会 第19号 平成12年5月23日で、当時郵政省電気通信局長であった天野定功氏による立法趣旨の説明 の中で、

本人とは、電磁的記録に自己の意思をあらわしたり電子署名を行ったりする当人のことでありまして、代理人が本人を代理して行為するときにはその代理人自身が同条の本人になりますので、ここの条文におきましては代理人の概念は用いないこととしたものであります。

との答弁がなされている点です。

また、信頼の置ける電子署名法解説書として定評のある高林淳=商事法務編『電子契約導入ガイドブック 国内契約編』79ページでも、同様の趣旨で電子署名の代理(事実行為としての代行)の有効性を認めています。

押捺行為の代行について説明したところと同様、電子署名を行う権限を持つ者の意思に基づいて、その第三者の意思を介在させずに電子署名の代行を行うものと見ることができる場合には、電子署名の主体はあくまでその権限を持つ者であると法的に評価する余地はあるものと思われる。

さらに、ビジネス法務2021年5月号の特集「読者の悩みを解決!立会人型の『電子契約』運用Q&A」37ページで、阿部・井窪・片山法律事務所の柴山吉報・高岸亘弁護士が、総務担当者個人のメールアドレスを用いて代表者の署名代理をすることの問題点を指摘した上で、これに対する次善策として共有アカウントを活用するアイデアとその法的理論の整理法 を述べています。

電子契約用のアカウント(「contract@xxx.com」等)を設けたうえで、電子契約の運用に関する社内規程において、前記アカウントを代表者の契約締結権限と紐づくものとして登録しているような場合には、当該電子契約締結用アカウントが、契約締結用の代表者印が印章管理規程で登録されているのと同様の状態で管理されているとの評価が可能であり、使者として構成しうる場合もあると考えられる。

長期的には電子署名権限を正しく権限委譲すべき

このように、共有メール等を用いた電子署名代理については、条文解釈上は厳しいとする見解もある一方で、実態や社会的要請に合わせて実務的な見解も見られるようになってきたことがわかりました。

たしかに、電子契約普及のための過渡期の実務対応として、共有メールを用いた電子署名代理は有用です。しかし、自社都合ではなく、相手方にそれを実施されることを考えると、当該電子メールアドレスの管理権限者と署名権限者とが直接一対一の関係で紐づかないことによるリスク の見方は大きく変わってきます。

さらに、共有メールによる実務運用を安易に推奨する見解には、電子署名の固有性を担保する手段として電子署名法3条Q&Aが例示する「2要素認証」を考慮に入れていない ものもあるように思われます(関連記事:「電子署名法第3条Q&A」の読み方とポイント—固有性要件と身元確認・2要素認証の要否)。なぜなら、スマートフォンアプリ等を用いた2要素認証は、共有メール運用の環境下を想定していないはずだからです。

電子署名においては共有メールは可能な限り使用を避け、署名権限者本人が正しく署名作業を行うことが本来望ましい姿です。それを実現するためにも、押印の商習慣を成り立たせていた「代表者名義の押印(しかし実は押印代理)」というフィクションから卒業し、担当役員や部長等、実質的な契約締結権限者に電子署名権限を正面から委譲していく ことこそが、重要な課題となっていくのではないでしょうか。

画像:sasaki106 / PIXTA(ピクスタ), SeventyFour / PIXTA(ピクスタ), vska / PIXTA(ピクスタ), show999 / PIXTA(ピクスタ)

(橋詰)

こちらも合わせて読む

-

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は

押印・署名 -

電子契約の運用ノウハウ

共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理は有効か?

電子署名 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の末尾文言「後文(こうぶん)」の書き方【おすすめの記載方法と具体例サンプル付き】

契約書 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の当事者表示に住所の記載は必要か

契約書 -

契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

リーガルテックニュース

労働条件通知書の電子化とは?法的要件・メリット・注意点等を徹底解説

法改正・政府の取り組み契約書雇用契約