賃貸借契約書とは?主な記載事項や作成時の注意点などをわかりやすく解説【弁護士監修】

賃貸借契約書は、土地や建物を借りるときなどに締結する契約書です。賃貸借契約書を締結する際には、トラブルを避けるために内容をよく確認しましょう。

本記事では賃貸借契約書について、主な記載事項や作成時の注意点などをわかりやすく解説します。

なお、賃貸借契約書のひな形(テンプレート)を探している皆様のために、無料でダウンロードできるWordファイルも提供いたしますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

目次

賃貸借契約書とは

「賃貸借契約書(読み方:ちんたいしゃくけいやくしょ)」とは、物の貸し借りに関する条件やルールを定めた契約書です。収益物件を他人に貸す場合や、居住や事業の目的で物件を借りる場合などに賃貸借契約書を締結します。

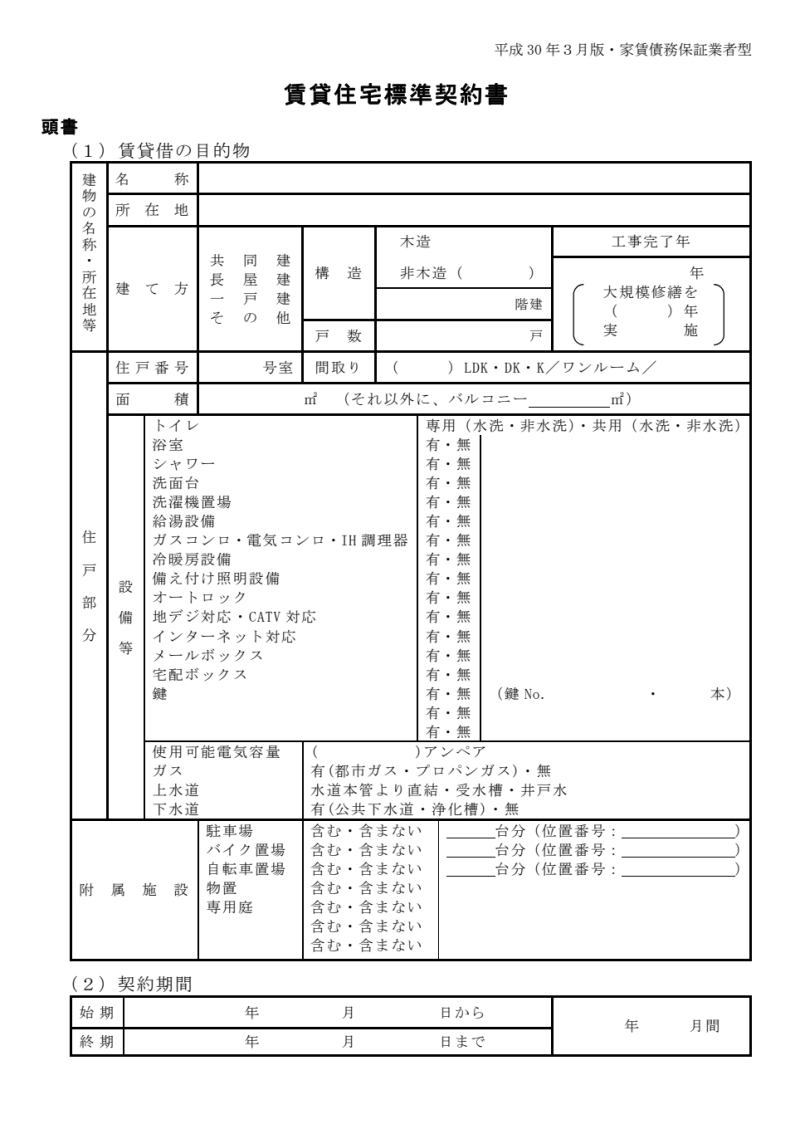

引用:国土交通省『賃貸住宅標準契約書』について

賃貸借契約書を締結する目的

賃貸借契約書を締結する目的は、物の貸し借りに関する条件やルールを明確化することです。

口約束でも物を貸し借りすることはできますが、契約条件が曖昧なままとなり、トラブルの原因になってしまいます。

賃貸借契約書を作成しておけば、契約条件は契約書を見れば分かるので、貸主と借主の間で認識の齟齬が生じにくくなります。万が一トラブルが発生しても、契約書に記載されたルールに従って処理できるので、深刻化の防止に繋がります。

賃貸借契約書の主な種類

賃貸借契約書にはさまざまな種類があります。分類の方法には、目的物によって区別する方法、用途によって区別する方法、契約期間によって区別する方法などがあります。

よく見られる賃貸借契約書の種類としては、以下の例が挙げられます。

①土地賃貸借契約書(借地契約書)

- 通常の土地賃貸借契約書

- 定期土地賃貸借契約書

- 事業用定期土地賃貸借契約書

②建物賃貸借契約書

- 通常の建物賃貸借契約書

- 定期建物賃貸借契約書

- 一時使用目的建物賃貸借契約書

③動産賃貸借契約書(機械や自動車など)

賃貸借契約書の主な記載事項|例文も紹介

賃貸借契約書には、主に以下の事項を記載します。なお、目的物は不動産(土地または建物)を想定しています。

②賃貸借をする旨

③契約期間

④物件の使用目的

⑤賃料

⑥共益費

⑦敷金

⑧借主の禁止行為

⑨物件の修繕

⑩契約の解除

⑪借主による中途解約

⑫明渡し時の原状回復

⑬連帯保証

各事項について、条文例を示しながら解説します。

物件の表示

物件の表示(※頭書や別紙などに記載する)

(土地)

所在:○○

地番:○○

地目:○○

地積:○○㎡(建物)

所在:○○

家屋番号:○○

種類:○○

構造:○○

床面積:1階○○㎡、2階○○㎡

賃貸借の目的物に関する情報を明示します。土地や建物の賃貸借契約書では、登記簿謄本(全部事項証明書)の内容を転記しましょう。

賃貸借をする旨

第1条(賃貸借)

貸主は借主に対し、別紙「物件の表示」に記載する目的物(以下「本物件」という。)を賃貸し、借主はこれを賃借する。

土地や建物を貸主が賃貸し、借主が賃借する旨を明記します。目的物は「物件の表示」を引用する形で特定しましょう。

契約期間

第2条(契約期間)

1. 本契約の期間は、契約締結日から1年間とする。

2. 前項の期間が満了する日の1か月前までに、貸主または借主が相手方に対して書面で別段の申出をしない限り、本契約は従前と同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とする。

賃貸借の期間を定めます。上記第2項のように、自動更新条項を定めることも考えられます。

ただし、建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約および建物賃貸借契約については、契約期間や更新拒絶の方法に関して、借地借家法で特別のルールが設けられている点に注意が必要です(後述)。

物件の使用目的

第3条(使用目的)

借主は、○○以外の目的または用途で本物件を使用してはならない。(例)居住、○○を販売する店舗、○○の事業を行う事務所など

貸主としては、想定外の方法で物件を利用されたら困るので、使用目的を明確化しておくべきです。特に事業用に物件を貸し出す場合は、使用目的をできる限り具体的に記載しましょう。

賃料

第4条(賃料)

1. 本物件の賃料は、1か月当たり○○円とする。1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算により精算する。

2. 借主は貸主に対し、前項に定める当月分の賃料を、前月末日までに、貸主が指定する口座へ振り込む方法によって支払う。振込手数料は借主の負担とする。

賃料の額、支払期限および支払方法を定めます。1か月未満の日数の取り扱いや、支払う賃料がいつの期間に対応しているかなど、細かい部分も疑義がないように定めましょう。

共益費

第5条(共益費)

1. 本物件の共用部分の維持管理に充てるため借主が負担すべき共益費は、1か月当たり○○円とする。1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算により精算する。

2. 借主は貸主に対し、前項に定める当月分の共益費を、前月末日までに、貸主が指定する口座へ振り込む方法によって支払う。振込手数料は借主の負担とする。

マンションやオフィスビルなど、複数の入居者がいる物件の賃貸借契約書では、共益費について定めるのが一般的です。共益費に関する規定の内容は、おおむね賃料に準じます。

敷金

第6条(敷金)

1. 本契約に基づき借主が貸主に対して負担する一切の債務を担保するため、借主は貸主に対し、敷金として○○円を交付する。

2. 借主が本契約に基づく債務を履行しないときは、貸主は敷金を当該債務の弁済に充てることができる。この場合において、借主は本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求できないものとする。

3. 貸主は、借主から本物件の明渡しを受けたときは、本契約に基づく未払いの債務に相当する額を控除したうえで、第1項に定める敷金の残額を借主に返還するものとする。この場合、貸主は借主に対し、当該敷金から控除する債務の内訳を明示しなければならない。

賃料の未払いや物件の破損など、借主の債務不履行に備えるため、借主は貸主に対して敷金(保証金)を預けるのが一般的です。敷金を預ける場合は、賃貸借契約書でも敷金について定めます。

敷金は借主が物件を明け渡した際に返還されますが、未払いの債務(賃料や損害賠償など)がある場合はその額が控除されます。

借主の禁止行為

第7条(借主の禁止行為)

借主は、貸主の書面による承諾を得ることなく、以下の行為をしてはならない。

①本契約に基づく賃借権の全部または一部の譲渡その他の処分

②本物件の全部または一部の転貸

③本物件の増築、改築、移転、改造または模様替え

④本物件の敷地内における工作物の設置

⑤……

貸主が想定していない方法によって物件が利用されて、物件の価値が毀損されたりトラブルが発生したりする事態を防ぐため、借主の禁止行為を定めます。

主な禁止行為は賃借権の処分、無断転貸、無断増改築などが挙げられますが、具体的な禁止事項の内容は実情に合わせて調整しましょう。

物件の修繕

第8条(本物件の修繕)

1. 貸主は、借主が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。

2. 前項に定める修繕の費用は、借主の責に帰すべき事由によって要した場合は借主が負担し、それ以外の場合は貸主が負担する。

3. 借主は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、速やかに貸主に対して報告しなければならない。

4. 貸主が正当な理由なく第1項に定める修繕を行わない場合、借主は自ら本物件の修繕を行うことができる。かかる場合の費用の負担は、第2項に準ずる。

賃貸借の目的物である物件の修繕は、貸主が行うのが原則です。修繕費用も原則として貸主負担ですが、借主の責に帰すべき事由によって修繕が必要となった場合は借主負担となります。

契約の定めによって上記のルールを変更することはできますが、借主にとってあまりにも不利な定めは無効となる可能性があるのでご注意ください。

契約の解除

第9条(契約の解除)

1. 借主が本契約に基づく賃料または共益費の支払いを怠り、貸主が相当の期間を定めてその支払いを催告したにもかかわらず、当該期間内に支払いがなされない場合は、貸主は本契約を解除することができる。

2. 前項に定める場合を除き、借主が本契約に違反した場合には、貸主は催告を要することなく、本契約を解除することができる。

主に貸主が賃貸借契約を解除できる場合を定めます。賃料や共益費の未払いについては催告をしたうえでの解除、無断転貸や無断増改築などについては無催告解除を定めるのが一般的です。

借主による中途解約

第10条(借主による中途解約)

1. 借主は、貸主に対して30日以上前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。

2. 前項にかかわらず、借主は、貸主に対して30日分の賃料を支払うことにより、直ちに本契約を解約することができる。

借主が賃貸借契約を中途解約するための条件や手続きを定めます。解約申入れの期間は、貸主としては長めに、借主としては短めに設定することが望ましいですが、交渉次第となります。

明渡し時の原状回復

第11条(明渡しおよび原状回復)

1. 本契約が終了する場合は、借主は貸主に対して、契約終了日までに(貸主によって本契約が解除された場合は、直ちに)本物件を明け渡さなければならない。

2. 前項の明渡しに先立ち、借主は、通常の使用に伴い生じた損耗および経年変化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、借主の責に帰することができない事由によって生じた事象については、原状回復を要しない。

賃貸借の目的物を貸主に返還する際、借主は原状回復を行う必要があります。ただし、通常の使用に伴い生じた損耗(通常損耗)および経年変化、ならびに借主の責に帰することができない事由による損傷等は、原状回復の対象外です。

契約によって上記と異なる定めをすることはできますが、借主にとって一方的に不利益な定めは無効になることがあるのでご注意ください。

連帯保証

第12条(連帯保証)

1. 連帯保証人は、借主と連帯して、本契約に基づく借主の一切の債務を履行する責任を負う。

2. 前項に基づく連帯保証の極度額は○○円とする。

賃料や共益費、原状回復に要する費用などを貸主が確実に回収したいときは、これらの債務の連帯保証人を設定することが考えられます。

賃貸借契約から生じる一切の債務を連帯保証の対象とし、かつ連帯保証人が個人である場合は、極度額(=保証債務の上限額)の定めが必須です。

賃貸借契約書を締結する際には「借地借家法」に注意

賃貸借契約書のうち、建物所有目的で土地を賃貸するもの、または建物を賃貸するものには「借地借家法」が適用されます。借地借家法では、借主を厚く保護する規定が置かれているのが特徴的です。

具体的には、以下のルールなどが適用されます。土地や建物の賃貸借契約書を締結する際には、借地借家法の規定を必ず確認しましょう。

1)建物所有目的の土地賃貸借契約(借地契約)

・存続期間は30年以上(1回目の更新後は20年以上、2回目以降の更新後は10年以上)

・貸主による更新拒絶には、正当の事由が必要

・土地の賃借権が登記されていなくても、借主が土地上に登記されている建物を所有していれば、土地の賃借権を第三者に対抗できる

・契約期間が満了して更新がされないときは、貸主に対して土地上の建物などを時価で買い取るよう請求できる

など

※定期借地権などの例外あり

2)建物賃貸借契約(借家契約)

・建物の賃借権が登記されていなくても、借主が建物の引渡しを受けていれば、建物の賃借権を第三者に対抗できる

・貸主の同意を得て建物に付加した造作を、契約終了時において貸主に買い取るよう請求できる(特約で別段の定めがなされた場合を除く)

※定期建物賃貸借などの例外あり

賃貸借契約書を締結する際、貸主が確認すべき書類

貸主の立場で賃貸借契約書を締結する際には、借主側に対して以下の書類の提出を求めましょう。

| 確認すべき書類 | 提出を求める目的 |

| 借主の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど | なりすましの防止、トラブル発生時の備え |

| 収入証明書(源泉徴収票や確定申告書など) | 賃料や共益費を支払う能力の確認 |

| 保証人の本人確認書類および収入証明書(保証人がいる場合) | 保証人のなりすましの防止、トラブル発生時の備え、保証債務を支払う能力の確認 |

賃貸借契約書に収入印紙を貼る必要はある?

賃貸借契約書のうち、土地賃貸借契約書を紙で作成する場合は、契約金額に応じて以下の金額の収入印紙を貼る必要があります。

| 契約金額 | 印紙税額 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 |

| 10万円超50万円以下 | 400円 |

| 50万円超100万円以下 | 1000円 |

| 100万円超500万円以下 | 2000円 |

| 500万円超1000万円以下 | 1万円 |

| 1000万円超5000万円以下 | 2万円 |

| 5000万円超1億円以下 | 6万円 |

| 1億円超5億円以下 | 10万円 |

| 5億円超10億円以下 | 20万円 |

| 10億円超50億円以下 | 40万円 |

| 50億円超 | 60万円 |

※契約金額が1万円未満のものは収入印紙不要

※契約金額の定めがないものは200円

土地賃貸借契約書における「契約金額」とは、賃借権設定の対価に当たる金額です。

具体的には、名義変更料・手数料・権利金・更新料などが含まれます。賃料(地代)は含まれません。

なお、土地賃貸借契約を電子契約で締結する場合は、印紙税がかかりません。

関連記事:契約書に貼る収入印紙の金額はいくら必要?種類ごとに解説|一覧あり

不動産賃貸契約は電子契約での締結が可能

2022年5月に宅地建物取引業法が改正され、これまで書面での交付が義務付けられていた重要事項説明書や賃貸借契約書などを、オンライン上で取り交わす「電子契約」が全面的に可能になりました。

電子契約には、契約手続きが迅速に進む、遠隔地からでも契約できるといったメリットのほか、課税文書である土地賃貸借契約書であっても印紙税が不要になるという大きな利点があります。

不動産取引における電子契約は、業務効率化とコスト削減を実現する強力な手段ですが、「導入の具体的なステップがわからない」「法的に有効な契約方法を知りたい」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。当社では電子契約の導入から運用までを網羅した「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しております。以下のリンクから無料でダウンロードが可能ですので、ご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)

まとめ

賃貸借契約書の内容をきちんと確認することは、貸主・借主間のトラブルを防ぐ観点から重要です。本記事を参考にして、文言に曖昧な点がないか、必要な事項が漏れていないかなどを丁寧に確認しましょう。

なお、賃貸借契約を適切に管理することは、トラブル防止だけでなく、コスト管理の観点からも重要です。特に、土地賃貸借契約書で必要となる収入印紙は、そのルールが複雑で判断に迷うケースも少なくありません。

なお、「どの契約書に、いくらの印紙が必要なのか」を正確に把握するために、当社では「収入印紙入門ガイド」を無料でご提供しています。コスト削減とコンプライアンス遵守のために、ぜひご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインでは、契約書の作成に携わる初心者の方に向けて収入印紙の基礎知識をまとめた資料をご提供しています。収入印紙とは何かという基本から、収入印紙を貼るべき文書とそうでない文書の見分け方、購入方法や貼り付ける位置といった情報を知りたい方はぜひご活用ください。

ダウンロードする(無料)この記事を書いたライター

阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。