売買契約書とは?主な記載事項や締結時の注意点などを解説

不動産や物品(動産)などを売買する際には、当事者間で「売買契約書」を締結します。契約トラブルのリスクを抑えるため、売買契約書を締結する際には内容をしっかりと確認しましょう。

当記事では売買契約書について、主な記載事項や締結時の注意点などを解説します。

本記事では売買取引を行う際に締結する売買契約書とはどのような契約なのかを解説します。売買契約書の種類や記載事項、必要な収入印紙についても紹介を紹介しておりますので、参考にしてみてください。

また、売買基本契約書のひな形・テンプレートを探している皆様のために、無料でダウンロードできるWordファイルも提供いたしますので、ダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

売買契約書とは

「売買契約書」とは、物を売買する際に売主と買主が締結する契約書です。売買の目的物や価格その他の条件、売買について適用されるルールなどが定められます。

売買は口頭で行うこともできますが、細かい条件を口頭の合意によって定めることは難しいです。また、合意内容について記録が残っていないと、契約トラブルが発生した際に深刻化する原因になります。

売買契約書を締結すれば、細かい売買の条件やルールについても記録を残すことができ、契約トラブルの深刻化の防止に繋がります。売買をする際には、必ず売買契約書を作成しましょう。

売買契約書を実際に作成する際の詳しい書き方や注意点については、「売買契約書の書き方」の記事をあわせてご覧ください。

売買契約書の主な種類

売買契約書は、さまざまな物の売買について締結されます。

たとえば、以下のような種類の売買契約書があります。

- 不動産売買契約書

土地や建物を売買する際に締結する契約書です。 - 物品売買契約書(動産売買契約書)

不動産以外の物(動産)を売買する際に締結する契約書です。自動車、機械、美術品、貴金属類など、さまざまな物が売買の対象となります。 - 継続的売買に関する契約書(基本契約、個別契約)

事業者間において、複数回にわたり売買を行う際に締結する契約書です。発注と納品が繰り返される場合などに締結します。

最初に、全ての売買に適用される基本契約を締結します。その後は受発注のたびに、取引の細かい条件などを定めた個別契約を締結します。

売買契約書の主な記載事項|例文も紹介

売買契約書には、主に以下の事項を記載します。

②売買代金(金額・支払期限・支払方法など)

③目的物の引渡し(時期・方法など)

④対抗要件の具備

⑤売買実行前提条件

⑥検品(期限・基準など)

⑦表明保証

⑧契約不適合責任

⑨危険負担

⑩契約の解除

⑪損害賠償

⑫準拠法・合意管轄

各事項について、条文例を示しながら解説します。

①売買をする当事者と目的物

○○(以下「甲」という。)と△△(以下「乙」という。)は、以下のとおり売買契約書を締結する。第1条(売買)

甲は乙に対し、【売買の目的物】(以下「目的物」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける(以下「本件売買」という。)。※売買の目的物の記載例

・別紙記載の不動産

・別紙記載の自動車

・別紙記載の仕様に基づく商品○個

など

売買の当事者と目的物を明記し、売買をする旨を定めます。

売買の目的物は、他の物と区別できる程度に特定しなければなりません。

不動産の場合は、登記事項証明書の記載事項を明記するのが一般的です。土地なら「所在・地番・地目・地積」、建物なら「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を記載します。

動産の場合は、種類・数量・仕様などによって特定します。

売買の目的物を特定するための情報は、別紙にまとめておくとよいでしょう(上記の記載例を参照)。

②売買代金(金額・支払期限・支払方法など)

第2条(売買代金)

1. 本件売買の代金(以下「売買代金」という。)は、○円とする。

2. 乙は甲に対し、○年○月○日(以下「売買実行日」という。)において、目的物の引渡しと引き換えに、別途甲が指定する銀行口座に振り込む方法によって売買代金を支払う。振込手数料は乙の負担とする。

売買代金について、金額・支払期限・支払方法などを定めます。

売買代金の支払いは、目的物の引渡しと同時履行とするのが一般的です。「目的物の引渡しと引き換えに」売買代金を支払う旨を明記しておきましょう。

③目的物の引渡し(時期・方法など)

第3条(目的物の引渡し)

1. 甲は乙に対し、売買実行日において、売買代金の支払いと引き換えに、目的物を現実に引き渡す。

2. 前項に定める引渡しは、○○によって行うものとする。※引渡しの方法の記載例

・乙の事業所(自宅)に持参または配送する方法

・甲の事業所において乙が引き取る方法

・目的物の鍵を引き渡す方法

など

売主が買主に対し、目的物を引き渡す時期や方法などを定めます。

売買代金と目的物の引渡しを同時履行とする場合は、売買代金の条文に加えて、目的物の引渡しの条文にもその旨を明記しておきましょう。

④対抗要件の具備

第4条(対抗要件の具備)

甲は、前条に基づく目的物の引渡しの完了後、売買実行日と同日付で、目的物に係る所有権移転登記手続きを申請するものとする。当該手続きに係る費用は乙の負担とする。

不動産の所有権移転については、登記が対抗要件とされています(民法177条)。売買の実行完了後、速やかに所有権移転登記手続きを行う旨を明記しましょう。

動産については引渡しが対抗要件とされているので(民法178条)、原則として別途の対抗要件具備の手続きは不要です。

ただし、自動車については登録が対抗要件とされているなど、引渡し以外の手続きを要する場合もあります。その場合は、不動産と同様に対抗要件具備の条文を定めましょう。

⑤売買実行前提条件

第5条(売買実行前提条件)

1. 売買実行日の午前○時までに、以下の条件が一つでも充足されていなければ、甲は乙に対して目的物を引き渡す義務を負わない。ただし、甲はその自由な裁量によって当該条件を放棄し、または当該条件の充足を猶予することができる。

(1)……

(2)……

2. 売買実行日の午前○時までに、以下の条件が一つでも充足されていなければ、乙は甲に対して売買代金を支払う義務を負わない。ただし、乙はその自由な裁量によって当該条件を放棄し、または当該条件の充足を猶予することができる。

(1)……

(2)……

不動産などの高価な物を売買する場合は、売買実行前提条件を定めるケースがよく見られます。相手方が定められた条件を一つでも満たしていない場合は、売買契約に基づく義務を免れます。

売買実行前提条件としては、契約締結権限があることや、重要な書類の引き渡しなどを定めるのが一般的です。

⑥検品(期限・基準など)

第6条(検品)

1. 乙は、甲から目的物の引渡しを受けた日の翌日から○営業日以内(以下「検品期間」という。)に検品(以下「検品」という。)を行い、その合否を甲に対して通知するものとする。

2. 乙は検品において、目的物の種類、品質または数量が本契約に適合していないと合理的に判断した場合に限り、当該目的物を不合格とすることができる。この場合、乙は甲に対し、目的物の納品のやり直しを命じることができる。

3. 前項にかかわらず、専ら乙の指示または責任に起因して、目的物の種類、品質または数量が本契約に適合しない状態となった場合は、乙は検品において、当該目的物を不合格とすることができない。

4. 検品期間内に、第1項に定める通知が甲に到達しなかった場合、目的物は検品に合格したものとみなす。

商品などの売買を行う際には、買主による検品に関する条項を定めます。検品期間や合否の基準、納品のやり直しなどについて明記しましょう。

⑦表明保証

第7条(表明保証)

1. 甲は乙に対し、本契約締結日および売買実行日において、以下の事項がいずれも真実かつ正確であることを表明し、保証する。

2. 前項に定める表明または保証が真実でなく、または不正確であること(以下「表明保証違反」という。)が判明したときは、甲は乙に対し、表明保証違反によって乙が受けた損害を賠償しなければならない。

(1)……

(2)……

不動産などの高価な物を売買する際には、目的物の状態などについて表明保証を定めることがあります。表明保証違反が判明した場合は、相手方に生じた損害を賠償しなければならないというものです。

表明保証の内容は、売買の目的や目的物の種類などによって個別に定めます。

⑧契約不適合責任

第8条(契約不適合責任)

1. 引き渡された目的物の種類、品質または数量が本契約に適合していない場合、乙は甲に対し、その責任(以下「契約不適合責任」という。)を追及できる。

2. 契約不適合責任の追及方法は、次項但書に当たる場合を除き、目的物の修補もしくは損害賠償、またはその両方の請求とする。

3. 乙は、甲の契約不適合責任に基づき、代金の減額を請求し、または本契約を解除することができない。ただし、本契約に適合する目的物の引渡しが履行不能となった場合には、乙は本契約を解除することができる。

4. 契約不適合責任を追及できる期間は、目的物の引渡しがなされた日の翌日から起算して○年間に限る。

引き渡した目的物が売買契約に適合していない場合、売主は買主に対して契約不適合責任を負います。

契約不適合責任の内容は民法で定められていますが、契約によって修正することもできます(修正が認められない場合もあります)。修正する場合は、契約不適合責任の追及方法や期間などを定めましょう。

⑨危険負担

第9条(危険負担)

1. 本契約締結日から売買実行日までの間に、目的物が天災地変その他甲乙いずれの責めにも帰すことができない事由により滅失し、または修補が困難な程度に毀損したときは、本契約は終了する。

2. 前項の場合、甲は乙に対する目的物の引渡義務を負わず、乙は甲に対する売買代金の支払義務を負わない。

「危険負担」は、当事者のいずれの責任にもよらず目的物の滅失等が発生した場合に、売買代金の支払義務が残るかどうかを定める条項です。

売買代金の支払義務を消滅させるケースが一般的と思われますが(上記の条文例を参照)、契約の定めによりますので、どちらなのかを明記しておきましょう。

⑩契約の解除

第10条(契約の解除)

甲または乙は、第5条に定める売買実行前提条件(相手方に係るものに限る。)の不充足が判明した場合、または相手方が本契約に違反した場合(当該違反が重大である場合に限り、第7条に定める表明保証のうち重要なものが真実でなく、または不正確であることが判明した場合を含む。)には、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

売買の前提が崩れるような重大なトラブルが生じた場合に備えて、契約の解除に関する条項を定めておきましょう。

契約違反による解除については、できる限り混乱を避けるため、軽微な違反を除外するのが適切と思われます(上記の条文例を参照)。

⑪損害賠償

第11条(損害賠償)

甲または乙が本契約に違反し、それによって相手方に損害が生じた場合には、違反者は相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償する責任を負う。

売主または買主が契約に違反した場合の損害賠償について定めます。

基本的には、民法の損害賠償規定と同じルールを定めるのが公平と思われます(上記の条文例を参照)。ただし売主と買主の力関係によっては、損害賠償の範囲を狭くしたり、逆に広げたりするケースもあります。

⑫準拠法・合意管轄

第12条(準拠法・合意管轄)

1. 本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される。

2. 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

売主または買主が外国在住または外国企業の場合は、準拠法を定めておきましょう。

また、契約トラブルについての訴訟をどこの裁判所に提起するか(=合意管轄)も定めましょう。自社の本店所在地や営業所がある地域の裁判所を指定するのが望ましいですが、相手方との交渉次第です。

売買契約書を締結する際のチェックポイント

売買契約書の内容をチェックする際の着眼点は、売主と買主のどちらかによって異なります。

【売主の注意点】自社の責任が重すぎないか

売主は、売買の目的物の状態が問題ないかどうかなどについて、一定の責任を負う立場にあります。特に売買実行前提条件や表明保証などが詳細にわたる場合、売主の責任が重くなりがちなので注意を要します。

売主としては、コントロールできない事象にかかわる表明保証を拒否する、契約不適合責任の追及方法や期間を限定するなどして、できる限り自社の責任を軽くすることが望ましいです。

【買主の注意点】欠陥などが見つかった場合に、売主の責任を追及できるか

買主としては、売買の目的物に欠陥が見つかったとき、売主の責任を適切に追及できるようにしておくことが大切です。そのためには、売買実行前提条件や表明保証を詳しく記載する、契約不適合責任の追及方法を幅広くして期間も長くするなどの対応が求められます。

売主と買主の利害は対立しているため、契約交渉が難航する可能性もありますが、自社が許容できる内容になるまで粘り強く交渉しましょう。

売買契約書に収入印紙は必要?

売買契約書に収入印紙の貼付が必要かどうかは、目的物の種類や締結方法によって異なります。

収入印紙が必要な売買契約書の種類と印紙税額

収入印紙を貼る必要がある売買契約書は、以下の2種類です。

・継続的売買に関する基本契約書(第7号文書)

それぞれ、以下の額の収入印紙を貼る必要があります。

不動産売買契約書(第1号文書)

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |

| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超100万円以下 | 1千円 | 500円 |

| 100万円超500万円以下 | 2千円 | 1千円 |

| 500万円超1000万円以下 | 1万円 | 5千円 |

| 1000万円超5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

| 5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

| 10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |

| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |

※令和9年3月31日までは軽減税率を適用

※契約金額が1万円未満のものは収入印紙不要

※契約金額の定めがないものは200円

継続的売買に関する基本契約書(第7号文書)

4000円

※契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めがないものは収入印紙不要

出典:国税庁No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで、No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

電子契約なら収入印紙は不要

紙で作成する場合は収入印紙を貼るべき契約書でも、電子契約として締結する場合は収入印紙を貼る必要がありません。これは、印紙税法が物理的な「課税文書」の作成に対して課税するものと定めているためです(参考:「電子契約で収入印紙が不要になるのはなぜか?」)。

PDFファイルなどの電子データは、法律上の「文書」には該当しないと解釈されているため、電子契約は印紙税の課税対象とならず、高額な契約になるほど大きなコスト削減効果が期待できます。

印紙税が不要になる点は大きなメリットですが、電子契約を導入するメリットはそれだけではありません。ここでは簡単に電子契約のメリットをご紹介します。

契約関連コストの全体的な削減

印紙税に加えて、契約書の印刷代(紙・インク代)、製本代、相手方への郵送費(切手代・封筒代)、契約書の保管コスト(ファイル代、キャビネット、倉庫代)なども不要になります。

業務効率化とスピードアップ

契約書の印刷・製本・押印・郵送・返送といった一連の作業が不要になり、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮できます。契約内容の確認から合意・締結までをすべてオンラインで完結できるため、場所や時間を選ばず、迅速な対応が可能です。

コンプライアンスとセキュリティの強化

収入印紙の貼り忘れや金額の間違いといった人為的ミスを防ぐことができます。また、電子契約サービスを利用すれば、誰が・いつ・何に合意したかという記録(監査証跡)が残り、不正な改ざんも防止しやすくなります。さらに、物理的な書類ではないため、紛失、盗難、災害による毀損のリスクも低減できます。

このように電子契約には印紙税がかからないということも含め、メリットが多くあります。コスト削減や業務全体の効率化を目指して、電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。より詳しく電子契約について知りたい方はこちらの資料を無料でダウンロードしてご活用ください。

売買契約書の電子化について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

無料ダウンロード

まとめ

不動産や物品などを売買する際には、売買契約書を作成しましょう。売主と買主の合意内容を売買契約書に漏れなく明記すれば、契約トラブルの発生や深刻化の予防に繋がります。

売買契約書のチェックに当たっては、売主は自社の責任が重くなり過ぎないようにすること、買主は欠陥などに関する売主の責任を追及できるようにすることが大切です。それぞれの立場で、十分に内容を確認したうえで売買契約書を締結しましょう。

なお、当社の提供する「クラウドサイン」は、電子署名を電子ファイルに施し、スピーディーかつ安全に当事者間の合意の証拠を残すことのできる電子契約サービスです。導入社数250万社以上、累計送信件数3000万件超の国内シェアNo.1の電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。

クラウドサインでは売買基本契約書のひな形をご用意しました。無料でご入手できますので、売買取引における取引先との契約締結に今すぐ使えるWord形式のひな形をお探しの方は下記リンクからダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

この記事の監修者

阿部 由羅

弁護士

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。

この記事を書いたライター

弁護士ドットコム クラウドサインブログ編集部

こちらも合わせて読む

-

契約実務

不動産売買契約の電子化ガイド|法改正のポイント、実務フロー、導入の注意点を解説

契約書コスト削減売買契約書 -

契約実務

不動産取引の契約書に発生する印紙税とは?不動産売買・賃貸・使用貸借契約書に必要な収入印紙を解説

不動産印紙税と収入印紙コスト削減 -

契約実務

売買契約書の書き方とは?主な項目や注意点を分かりやすく解説【弁護士監修】

契約書契約書ひな形・テンプレート売買契約書 -

契約実務

売買契約書の保管期間とは?改正電子帳簿保存法との関係や注意点を解説

契約書契約書管理売買契約書 -

電子契約の基礎知識法律・法改正・制度の解説

【2023年10月最新】不動産取引の電子契約化はいつから?宅建業法改正で重要事項説明書等の押印廃止・電子交付が可能に

法改正・政府の取り組み不動産コスト削減宅地建物取引業法 -

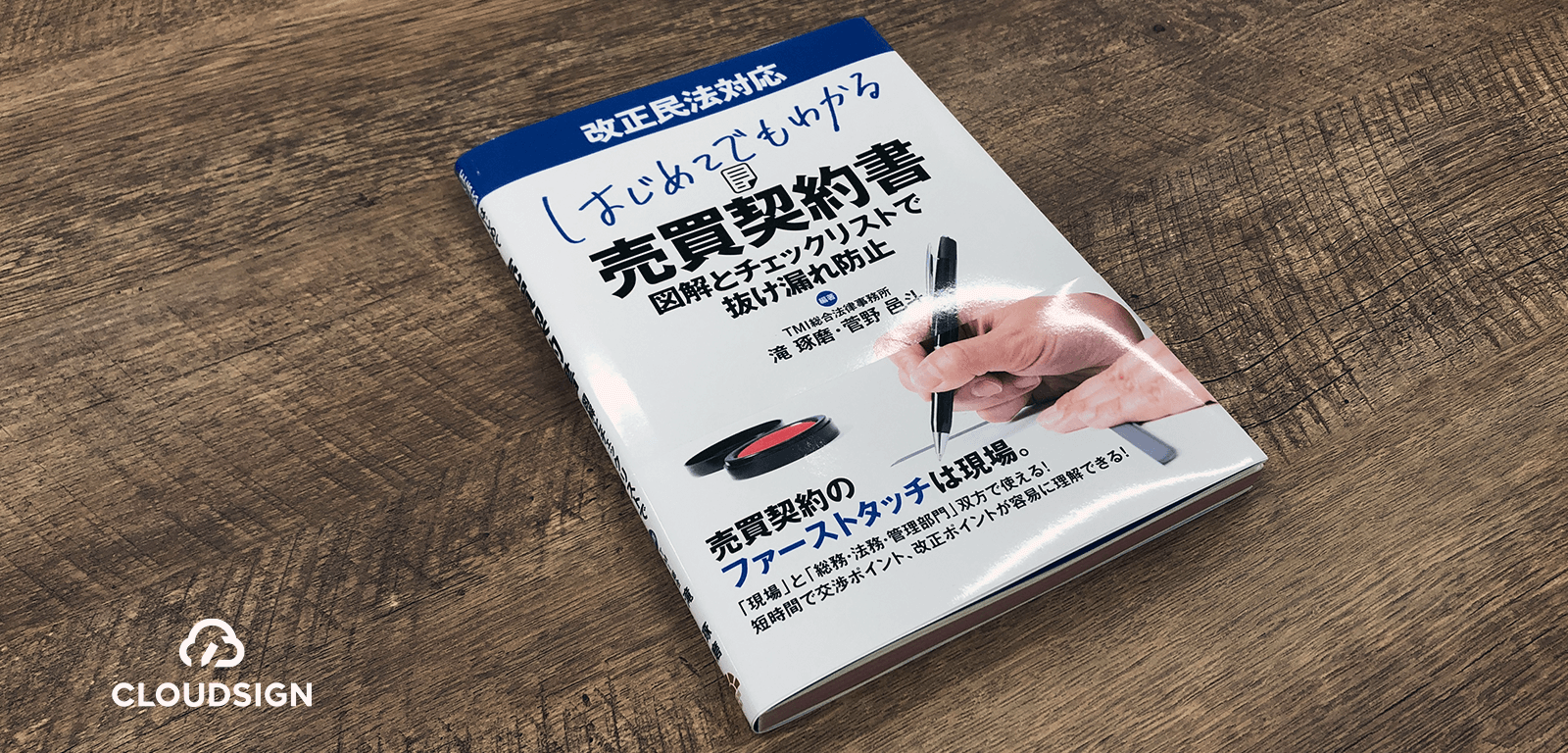

契約専門書籍レビュー

能ある鷹は爪を隠す —滝琢磨・菅野邑斗『はじめてでもわかる売買契約書』

契約書