契約書の「契約締結日」の決め方【英文契約書編】

契約書に記載する契約締結日について、英文契約書の場合の考え方を整理してみました。

英文契約書では「締結日」と「サイン日」を明示的に書き分けるのが一般的

先日、和文契約書に記載する契約締結日について、採用しうる5つの考え方を整理してご紹介しました。

この記事を書きながら、和文契約書では「 年 月 日」とブランクになった日付欄を誰がどう決めて記入・入力するのかが問題になるのに対し、英文契約書では悩んだ記憶がほとんどないことに気づきました。それはなぜなのでしょうか?

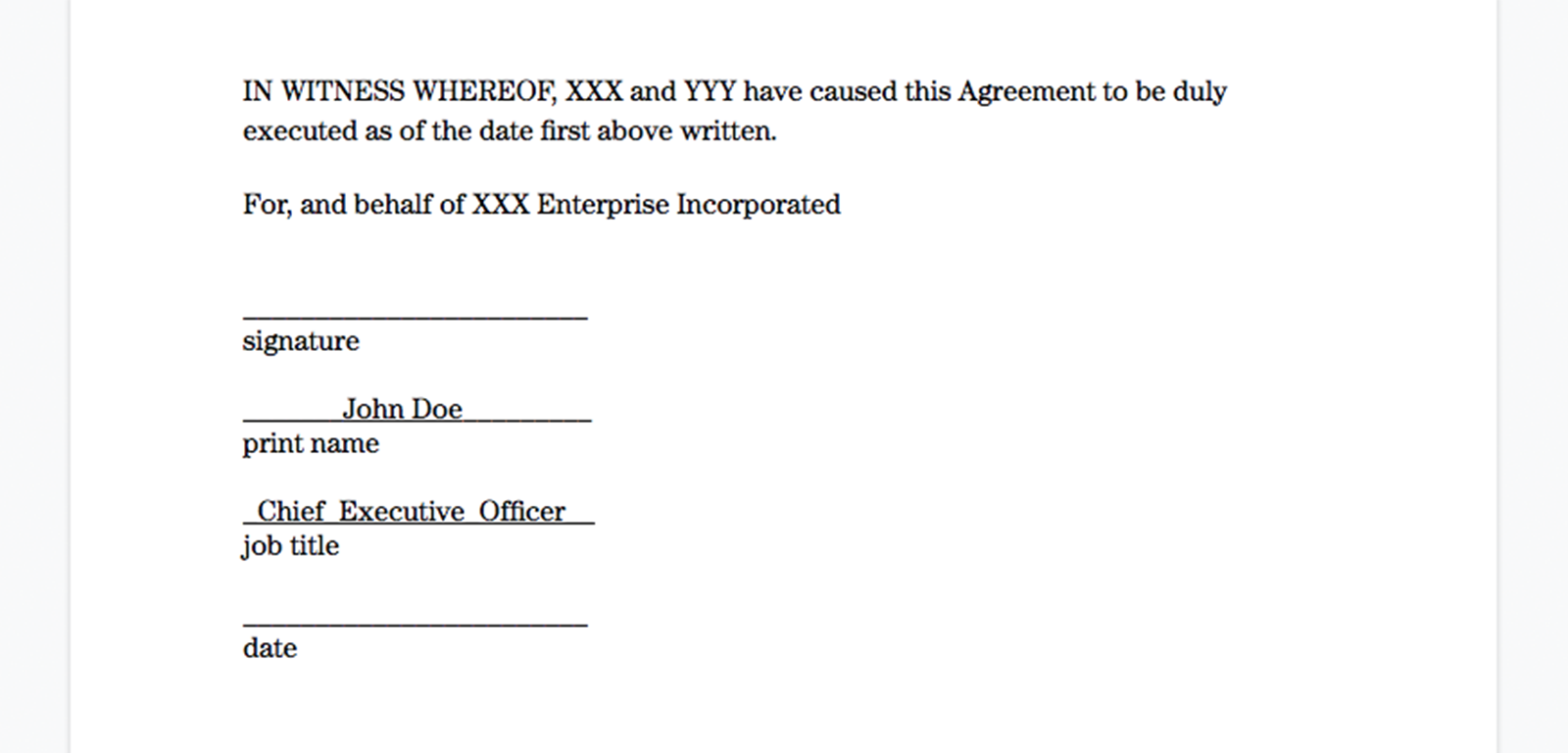

これについて考えてみると、以下サンプルのように、フォーマルな英文契約書においては 契約締結日を明示的に前文の中で確認する定型文言が定着している からではないかと思います。

つまり、契約書をドラフティングし交渉している段階で、いやがおうにも契約締結日を意識的に双方確認するフォーマットになっているんですね。

さらに、別途サイン欄において「サイナーがサインをした日」を記入する欄があるケースも少なくありません。

契約に合意し締結した日と、書面としての契約書にサインをする日は違うものということを前提として、フォーマットが組まれている場合もあるというわけです。

英文契約実務における発展的注意点

上記のように書き分けがなされていれば、サインした日がいつであれ、契約締結日は一意に特定されるため問題はなさそうですが、一部の実務書では、契約締結日として明示した日と実際のサイン日が離れる場合には注意が必要、と述べているものもあります。

以前このメディアでも紹介した『負けない英文契約書』から、この発展的注意点について述べられた部分について、一部引用してみます。

当事者の署名欄にそれぞれが「20XX年4月3日」と「20XX年4月5日」という、契約で特定した効力発生日【編集部注:20XX年4月1日】より後の日付を記入した場合はどのように考えるかという悩ましい問題が生じます。この場合、原則として両者が署名しない限り契約は成立し得ないので、両者の署名がそろった「20XX年4月5日」になってはじめて契約効力発生の要件がそろうことになります。問題は、この契約の効力は、①両者の署名がそろった20XX年4月5日と、②契約で特定した20XX年4月1日のどちらになるかです。②の場合には、当事者が契約の効力を遡及させて発生させることに合意したと考えることになります。いわゆるback dateです。多くの国・州ではback dateが認められているため、back dateの合意があったとみなすのが合理的かもしれませんが、契約の効力発生日に関して疑義が生じることになるため、できるだけ、当該日付・契約効力発生日・当事者の署名日が一致するような記載になっているかは確認したほうがよいといえます。(P4-5)

私自身は、こういう意味でのback dateがトラブルになった経験はないのですが、念のため確認しておきましょう。

契約書の「契約締結日」欄再考

というわけで、契約書における契約締結日の記載の解釈について、2回にわけて考え方を整理してみました。

こうやって和文契約書と英文契約書の双方を比較しながら整理してみると、和文契約書のフォーマットにおいて、あまりにもラフに契約書末尾に「 年 月 日」という、何の日付を表しているのかも明示しないままの記入欄を設けてしまっていることが、問題の根本にあるのではないか?そんなふうにも思えてきます。

なんでもかんでも英文契約書に寄せていくのも賛成しませんが、和文契約書をドラフティングする際においても、英文契約書のように、前文に「甲と乙とは、2019年2月1日付で、以下の通り契約を締結した。」というように、契約締結日と署名・押印日とを意識的に書き分けることを習慣化したほうがよいのかもしれません。

画像:ronnarong / PIXTA(ピクスタ)

(橋詰)