契約書の収入印紙代はどちらが支払うべき?

印紙税法上、作成した契約書に貼る収入印紙の購入費用は、契約当事者の誰が負担してもよいことをご存知でしょうか。

当記事では、収入印紙が必要になる場合や、自社と取引先のどちらが収入印紙代を負担するのかを解説しております。記事の後半では、大企業に電子契約を拒絶され、泣く泣く4,000円の印紙代を負担させられたあるフリーランスの事例もご紹介しますので、収入印紙の費用負担についてお悩みの方は参考にしてみてください。

無料ダウンロード

クラウドサインでは、契約書の作成に携わる初心者の方に向けて収入印紙の基礎知識をまとめた資料をご提供しています。収入印紙とは何かという基本から、収入印紙を貼るべき文書とそうでない文書の見分け方、購入方法や貼り付ける位置といった情報を知りたい方はぜひご活用ください。

ダウンロードする(無料)目次

収入印紙とは

収入印紙とは、印紙税に代表される租税・手数料その他の収納金の徴収のため、国(政府)が発行する証票です。印紙税法と呼ばれる法律において、印紙による納税には収入印紙を用いることが定められています。企業が契約書や領収書などの一定の文書を書面で作成する際に印紙税が発生するため、企業は収入印紙を購入・貼付して納税する義務を負います。

たとえば、売買取引基本契約書や業務委託契約書、代理店契約書など、特定の相手との継続的に生じる取引の基本となる契約を締結する場合、印紙税の税額は1通につき一律4,000円かかります。ただし、契約期間が3ヶ月以内であり、かつ更新の定めのない契約書は除外(非課税)になります。印紙税がいくらかかるのか確認したい人は国税庁の公式サイトにある「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」を参考にしてみてください。

収入印紙が必要になる場合

収入印紙が必要になるのは、印紙税法において定められた課税文書を作成する場合です。課税文書は全部で20種類あり、国税庁の「印紙税の手引」に掲載されている「印紙税額一覧表」から確認できるため、気になる方は確認しておきましょう。

収入印紙が不要になる場合

課税文書であっても、契約書に記載されている金額によって非課税文書となり、収入印紙が不要になる場合があります。

たとえば、契約金額が1万円未満の契約書を発行する場合は収入印紙が不要になります。

また、印紙税法では金銭または有価証券の受取書について、その金額が5万円未満のものを非課税としているため、受取金額が5万円未満の領収書を発行する場合も収入印紙は不要です。

非課税になる条件についても、さきほどご紹介した国税庁の資料「印紙税額一覧表」から確認できるため、非課税文書の条件が気になる方は確認しておくとよいでしょう。

収入印紙代は誰が払う?

「収入印紙にかかる印紙代を誰が払うのか?」と疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。国税庁の公式サイトにある質疑応答によれば、印紙税は課税文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負うことになります。つまり、契約書や受取書、領収書などの課税文書を作成した側が収入印紙代を支払うということです。

ただし、印紙税法第3条では「共同で作成した場合は双方が印紙税を納める義務がある」とも定められています。契約書は原本を2部作成して双方が1部ずつ保管するのが一般的な流れになるため、その場合には双方が折半する形で印紙代を負担するケースがほとんどです。

印紙税法上では印紙税の負担を双方でどのように振り分けるかは定められていないため、取引先との関係性も考慮した上でどちらが印紙代を負担するか交渉するのが現実的でしょう。

収入印紙はどちらが貼る?

収入印紙を貼るのは課税文書を作成した側です。収入印紙代を負担した側が、課税文書への貼り付けも行うのが一般的な流れです。

収入印紙を貼付したら、その文書の作成者が自分で消印を行います。印影又は署名等で「消印」することで印紙税を納付することが、法令によって定められているためです(印紙税法第8条第2項、印紙税法施行令第5条)。

なお、貼る場所については、契約書の表紙タイトル部分の左右どちらかの余白に貼るのが一般的です。契約書への収入印紙の貼り方や消印の作成について詳しく知りたい方は「収入印紙とは?契約書への貼り方も解説」をご覧ください。

収入印紙の負担割合についてフリーランスの事例から解説

ここまでは、そもそも収入印紙がどのようなものなのかや必要になる場面など、基本的な知識を解説してきましたが、実際の契約の場面では収入印紙についてどのように考えるべきかも知っておくと今後の実務に役立つでしょう。

次項では、契約書の収入印紙代4,000円を大企業に負担させられたあるフリーランスエンジニアの事例から、収入印紙の負担割合の考え方や交渉時の注意点を解説します。

契約書の収入印紙代4,000円を大企業に負担させられたあるフリーランスのつぶやき

僕はフリーランスエンジニアだ。「Go言語」というプログラム言語が操れることをウリにして独立し、そろそろ3年目になる。

Goは最近ようやく注目されはじめた言語だが、これを扱えるエンジニアは日本にはまだ少ない。そのおかげで報酬もわりといいし、何より、普通ならフリーランスとは付き合ってくれない大企業からの発注も増えている。先週も、知人の紹介で超大手企業のH社さんからの発注をもらった。「押印の前に念のため確認を」と、取引基本契約書の電子ファイルが送られてきた。

契約書の押印といえば、独立して2年目に入ったころから、契約が必要なときは積極的に「クラウドサイン」を使っている。大手ゲーム会社から仕事を受けたとき、「うちの契約は紙とハンコではなく、クラウドサインでお願いしてます」と、電子契約なるものが送られてきて、初めてこのサービスを知った。

電子契約なら、郵送費がいらないのはもちろん、なんと収入印紙も貼らなくても適法 だそうだ。というか、最初にクラウドサインを送信したとき、「印紙貼ろうっと……、と思ったら契約書が紙じゃねぇし!」と、思わずノリ突っ込みをしてしまった。4,000円といえども貴重なおカネだし、しかも書類を保管しておくスペースすらないフリーランスには、本当に神様のようなサービスだと思う。

H社みたいな、歴史ある大企業様はきっとこういう新しいツールを知らないだろう。とは言っても、法的にも有効だし、すでに大手企業の利用実績もある。こんな快適な契約ツールを初めて体験したら、H社もびっくりするはずだ。そう思いながらクラウドサインを送信して1週間後のことだった。

「当社法務部に確認しましたが、『クラウドサインはTVCMなどで知っているが、当社は電子契約を締結した前例がないから受け付けられない』と言われてしまいました。申し訳ないのですが、こちらで製本した契約書を2通送ります。御社分の1通に4,000円の印紙を貼っていただいて、押印の上返送してもらえますか。」

と、つれない返事が返ってきたのだ。

H社にもコストがかからないのがクラウドサインのメリットなのに、そして電子契約ならH社も僕もお互いに印紙税もかからないっていうのに。

なんでうちが4,000円の収入印紙代を出費しなきゃらないんだ……?

「紙の契約書とハンコ」から離れられないために発生した収入印紙の費用は誰が負担すべきか

クラウドサインは、契約業務のスピード化・効率化を図る大企業のみならず、郵送費や印紙税コストを最小化したい中小企業やフリーランスのみなさまにも、ご好評をいただいています。

そんなユーザーの皆様から聞くお悩みに、「紙の契約書にこだわる一部の大企業が電子契約を受け入れてくれないために、契約に関するコスト削減が徹底できない」というものがあります。

中小企業やフリーランサーにとって 決して軽くないコストが収入印紙代 です。基本契約書ともなれば、1通4,000円もの収入印紙を貼る必要があります(第7号文書)。電子契約なら、この印紙代は税務上不要(関連記事参照)となるにもかかわらず、です。

下請事業者の立場であるフリーランサーから電子契約を希望しているのに、大企業の都合で紙の契約書を指定され、契約書に印紙を貼る必要が生まれる。このシチュエーションでフリーランサーが自社分の印紙の購入費用を負担するのは、法律上の決まりとして避けられないことなのでしょうか?

印紙税は「連帯納税義務」はあるが負担割合は自由

契約書を2通作成した場合、自社が保管する分の印紙代は自社が負担する義務がある。一般的にはそう考えられていると思います。

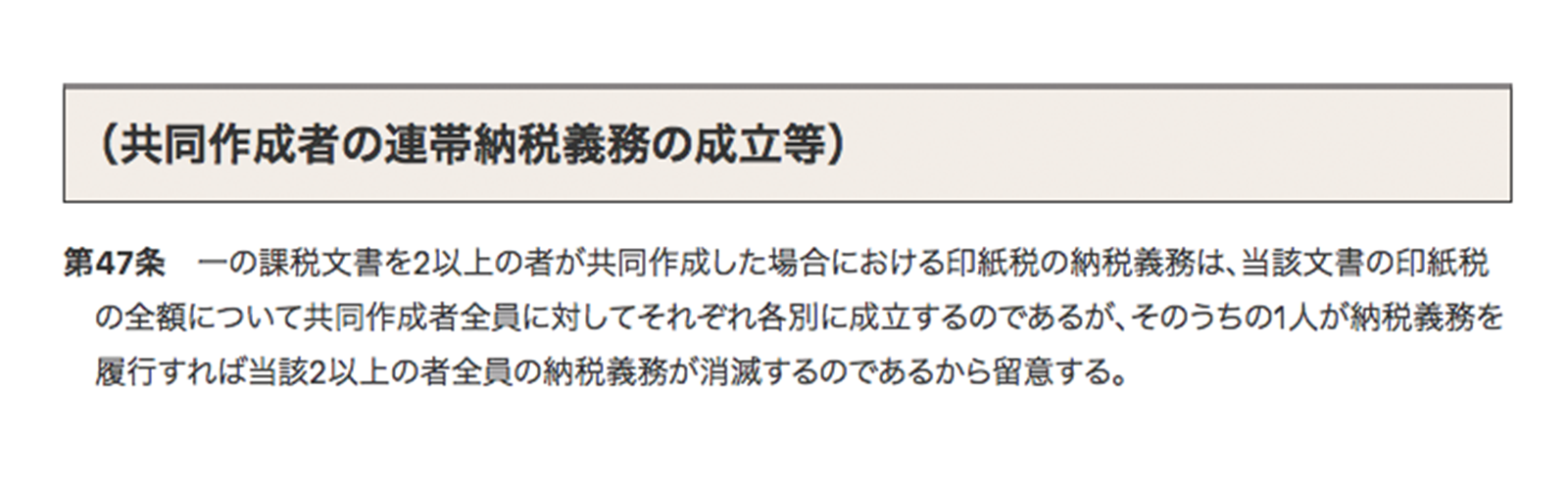

ところが、印紙税法3条および印紙税法基本通達47条を読むと、連帯納税義務はあるものの、「按分して負担すべき」とも「自社の契約書の印紙代は自社が負担すべき」とも実は書かかれていません。

このように、

そのうちの1人が納税義務を履行すれば当該2以上の者全員の納税義務が消滅するのであるから留意する。

と、どちらか一方がまとめて購入して貼付・消印をし納税すれば、それでもOKとはっきり書いてあるのです。つまり、印紙代を契約当事者の一方に全額負担させても、法律上は差し支えありません。

印紙代負担の強制が下請法の「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」とならないよう注意

印紙代の負担のあり方について規定するものではありませんが、下請代金支払遅延防止法では、親事業者が下請事業者から金銭・労務の提供等をさせることが禁じられています(第4条第2項第3号「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」)。

これを踏まえると、親事業者の立場としては、印紙代を下請事業者に全額強制負担させるようなことはすべきではありませんし、適法に削減できるはずのコストを、正当も理由ないまま下請事業者に負担させないよう配慮をすべきでしょう。

下請事業者から大企業に対し「印紙税はそちらが全額負担してほしい」とは、取引におけるパワーバランス上言い出しにくいかもしれません。とはいえ、法的に按分負担義務がない中で大企業の都合で紙の契約書での締結を強制されるのであれば、交渉によりその費用を求めること自体は決して不合理なことではない と考えます。

電子契約サービスを利用すれば印紙税は不課税になる

電子契約サービスを利用して契約書を電子化する場合、収入印紙は不要になります。印紙税において課税文書の作成は用紙への記載によるものと定義されており、電子契約で締結した書類に対しては印紙税はかからないためです。

電子契約サービスで契約締結することで、今回解説してきた「収入印紙はどちらが支払うべきか?」という悩みが不要になり、自社・取引先で収入印紙の負担が発生する可能性もなくなるため、これを機に電子契約サービスを導入するのも選択肢のひとつになるでしょう。

なお、当社の提供する「クラウドサイン」は、電子署名を電子ファイルに施し、スピーディーかつ安全に当事者間の合意の証拠を残すことのできる電子契約サービスです。導入社数250万社以上、累計送信件数 1000万件超の国内シェアNo1の電子契約サービスとして、業界業種問わず多くの方にご利用いただいております。

また、クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でご入手できますので、ぜひご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

関連記事

この記事を書いたライター

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。