【2025年最新】電子契約サービスのシェアを最新の調査データから解説

デジタル化の進展に伴い、電子契約サービスの需要が拡大しています。電子契約とは、従来の紙の契約書に代わり、オンライン上で電子ファイルに電子署名をして契約を結ぶ仕組みです。電子契約サービスを利用すると、契約手続きを効率化でき、コスト・時間の削減にも繋がるため、業務改善を進めるうえで非常に重要な役割を果たすツールとなっています。

本記事では、最新の調査データをもとに、電子契約サービスのシェアを詳しく解説します。電子契約の市場規模や、普及の背景、さらには日本国内における主要な電子契約サービスのシェアについてもご紹介します。

電子契約に興味のある方やDXに携わる方は今後の事業推進・業務改善の参考にしてみてください。

なお、クラウドサインでは電子契約について知りたい方に向けた資料「電子契約の基礎知識」をご用意しております。下記フォームから無料で入手できますので、ダウンロードして今後のDXやペーパーレス推進の参考にしてみてください。

無料ダウンロード

目次

日本国内の電子契約サービスのシェアNo.1はクラウドサイン

日本国内における電子契約サービスの市場では、いくつかの主要なサービスがシェアを競っています。

株式会社富士キメラ総研が2025年7月22日に発表した市場調査レポート「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」によると、電子契約ツールの2024年度実績の市場占有率(売上高)のうちクラウドサインを展開する弁護士ドットコムが23.6%とトップの結果でした。続いて2番手のA社が19.1%、3番手のB社が15.6%と続いています。

なお、弁護士ドットコムは前年(2023年)の調査でも変わらずトップのため、継続してシェアNo.1を獲得しています。

【市場占有率(電子契約ツール)】

| 電子契約サービス運営会社 | 市場占有率(2024年度実績値) |

|---|---|

| 弁護士ドットコム(クラウドサイン) | 23.6% |

| A社 | 19.1% |

| B社 | 15.6% |

| C社 | 10.1% |

| D社 | 5.9% |

| その他 | 25.7% |

出典:富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」

電子契約サービスは、豊富な機能やセキュリティ対策、使いやすさなどの観点で競争力を持っています。また、各サービスは企業や個人のニーズに合わせたカスタマイズや他社サービスとの連携、サポート体制の充実にも注力してきており、今後ますます電子契約の市場は活況になると予想できます。

なお、クラウドサインは、事業者型電子契約サービスのパイオニアである弁護士ドットコム株式会社が提供するサービスです。導入社数250万社以上、累計送信件数3,000万件超の実績を持ち、導入時の課題解決や運用定着化のサポートも充実しています。

豊富な導入実績があり、市場の認知度が高いサービスを選ぶことで、取引先にも受け入れてもらいやすくなるため、これから電子契約サービスの導入したい方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

クラウドサインではこれから電子契約サービスを比較検討する方に向けて「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しています。「電子契約を社内導入するための手順」や「クラウドサインの利用手順」「よくあるご質問」など、導入前に知っておきたい情報を網羅して解説しているため、導入検討時に抱いている疑問や不安を解消することが可能です。下記リンクから無料でご入手できますので、ぜひご活用ください。

無料ダウンロード

クラウドサインではこれから電子契約サービスを検討する方に向けた「電子契約の始め方完全ガイド」をご用意しました。電子契約サービスの導入を検討している方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)電子契約の市場規模

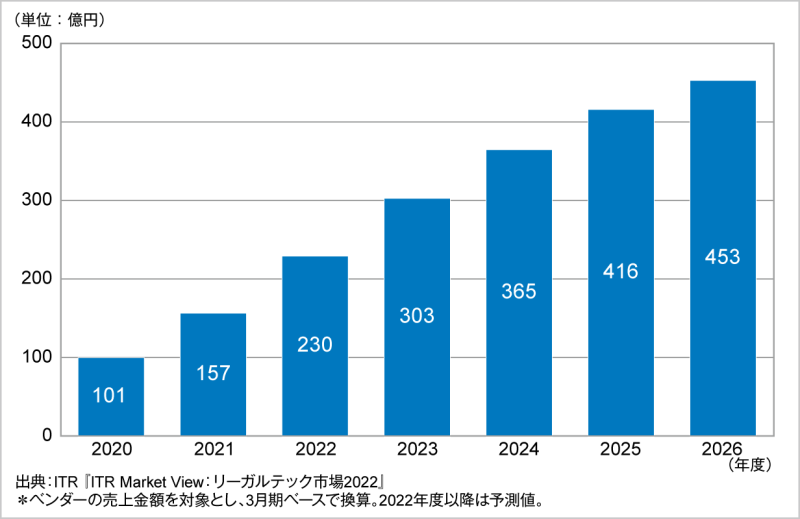

ITRによる国内の電子契約市場規模予想によると、2023年度の売上金額は303億円で、前年度比31.7%増の見込みです。2026年には453億円と、2020年時点の4倍以上に拡大すると予測されており、電子契約市場は今後も持続的な成長が予測されています(出典:ITRプレスリリース(2022年10月27日))。

【ITRによる電子契約サービス市場規模推移および予測データ(2020~2026年度)】

また、Fortune Business Insightsの調査によると、世界規模のデジタル署名市場は2025〜2032年までに年平均成長率40%のペースで成長すると予測されており、国内外問わず市場全体が成長していることが伺えます。

このように、年々市場規模が拡大している電子契約ですが、普及の要因は複数考えられます。次項で電子契約が普及してきた背景を確認しておきましょう。

なお、クラウドサインでは電子契約の基礎について学べる初心者向けセミナーのアーカイブ動画も公開しております。動画で学びたい方はぜひこちらもご覧ください。

日本国内企業における電子契約の普及率

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)とITRが2024年1月に共同実施した「企業IT利活用動向調査」によると、回答者(国内企業983社)の77.9%が電子契約を利用しているという結果になりました。

一方で、「旬刊商事法務No.2295(2022年5月25日号)」に掲載されている商事法務・経営法友会による調査結果「商業登記と企業の契約締結事務に関する質問票調査」では、電子契約システム普及率は企業全体の56.3%という数字が公開されています。

調査によって電子契約の導入率に差があるのは、調査時期の違いのほかに、調査の定義や方法がそれぞれ異なるためと考えられます。

JIPDECとITRの共同調査では電子契約を「何らかの形で利用」していれば導入しているとみなすのに対し、商事法務の調査における導入の定義は「自社が主導して電子契約システムを導入した場合」のみに限られます。つまり、商事法務の調査結果では、相手から送られてきた電子契約を受信・締結する「受信者」としての利用は含まれない(自社主導の契約の場合に相手方に利用を求める電子契約システムに限定したものであり、受信者として受動的に利用する電子契約システムは含まれていない)という点で、より実態に近い調査になっていると考えられます。

このように、電子契約の普及率は「導入」をどう捉えるかによって見え方が変わってくると言えるため、調査結果を参照する際は導入の定義を確認することでより正確に普及状況を把握できるでしょう。

なお、電子契約「クラウドサイン」を利用している企業へ印鑑(以下ハンコ)の使用状況を調査した結果、調査時の直近1年間で社外との書類に押印を経験したことがあるのは84.7%、社内手続きで用いる書類においても69.9%と、既に電子契約を導入していても、ハンコの使用が発生している企業は未だに多く、DXが徹底されていない可能性もあることがわかっています。電子契約を導入していても、社内の業務効率化・DX化の余地はまだまだ残されているとも言えるでしょう。

参考:<電子契約利用企業の実態調査>電子契約利用企業の8割超が「今でもハンコを使用」〜契約書、公的申請書の利用が上位〜

電子契約の普及が進む背景

電子契約の普及には、いくつかの要因が影響しています。ここでは普及が進む背景をおさえておきましょう。

DX・デジタル化を推進する企業が増えた

2020年に経済産業省がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドラインである「デジタルガバナンス・コード2.0(旧 DX推進ガイドライン)」を取りまとめたことをきっかけに、自主的にデジタル化に取り組む企業が増えたという外的要因が挙げられます。

それに加えて、2020年6月19日に内閣府・法務省・経済産業省が連盟で「押印に関するQ&A」を発出し、「テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる」と契約書への押印不要の見解を示したことも電子契約の普及を後押ししました。

また、2020年以降の新型コロナウイルスの感染拡大も電子契約の普及に影響しました。リモートワークやオンラインにおけるビジネスの機会が増えたことで、契約を紙で締結することが見直され、場所や時間に制約されずに契約を締結できる電子契約が注目されるようになりました。

一部業界における法規制の緩和・法改正が進んだ

電子契約の普及は、各業界における規制緩和・法改正とも密接に関わっています。とくに、これまで書面での契約締結が義務付けられていた特定の業種や取引において、法改正などにより電子契約の利用が認められるようになったことが大きな後押しとなっています。

例えば、不動産業であれば宅地建物取引業法・借地借家法、建設業であれば建設業法など、各業界の法律改正により電子契約の利用が解禁されたことで、これまで電子契約を使えなかったで電子契約を導入できるようになりました。

また、人事労務領域においては、2019年4月から労働条件通知書の電磁的方法による提供が認められることになりました。従来の書面交付義務が緩和されたことで、入社時に必ず交付が必要な労働条件通知書を電子契約で交付できるようになりました。

このように、法規制の緩和・法改正が進められたことで、企業においてより電子契約を推進しやすくなったという背景があると言えるでしょう。

ただし、現在も紙の契約書でしか締結できない契約は一部存在します。電子契約を使えない契約類型について知りたい方は下記記事も参考にしてみてください。

企業の契約書管理における課題解決ニーズに合致した

電子契約システムが普及してきた背景には、企業が抱える契約書管理における課題解決ニーズも影響しています。紙の契約書の場合、保管スペースの確保、紛失リスク、検索性の低さ、更新漏れなど、管理上のさまざまな課題があり、これらを解決するためのツールが求められているためです。

電子契約を導入することで、契約書管理の課題を一挙に解決できます。契約書はデータとしてクラウド上に一元管理され、必要な時にキーワード検索で瞬時にアクセス可能です。また、アクセス権限の設定によりセキュリティを強化し、契約の更新時期をアラートで通知する機能も備わっているため、管理業務の効率化と紛失などのリスク軽減も実現できます。

企業がDXを推進する中で、紙ベースの業務から脱却し、より効率的で安全な契約書管理体制を構築するために、電子契約サービスの導入は今後もますます不可欠な選択肢となっていくでしょう。

なお、電子契約とはどのようなサービスなのかや電子契約に関する法令などの基礎知識を知りたい方は下記記事もご一読ください。

電子契約のメリット

電子契約サービスの導入するメリットとしては、次の4点が挙げられます。

- コストを削減できる

- 契約が締結されるまでの時間の短縮

- 文書管理・保管の効率化

- コンプライアンス強化

コストを削減できる

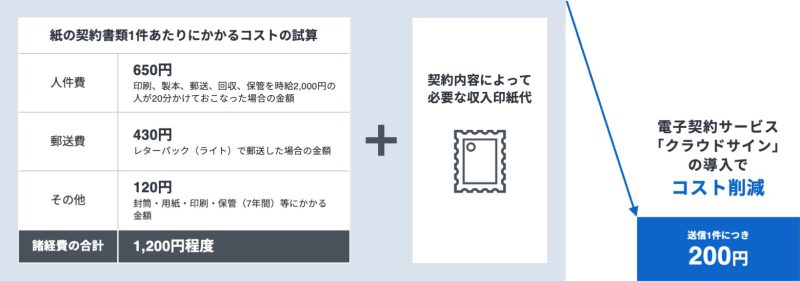

紙の契約と違って物理的な送付作業が不要なため、電子契約を導入することで従来の紙の契約で必要だった郵送費用を削減できます。レターパックライトで郵送していたと仮定すると、1契約あたり430円の郵送費用削減につながります。

また、郵送費用の他にも、事務作業にかかっていた人件費や印刷費、保管費などの諸経費も削減できます。当社では、下記の通り紙の契約書類1件あたりにかかるコストは1,200円程度と試算しており、書類が多ければ多いほどコストが膨らむことがわかります。

【電子契約サービス導入によるコスト削減のイメージ図】

さらに、電子契約を導入すると、紙の契約を締結する際に購入していた収入印紙が不要になります。印紙税は法令で「紙の書面に契約内容を記載して相手方に交付した時に印紙税の納税義務が発生する」旨が規定されており(印紙税法第2条および第3条)、電子契約には印紙税が課税されないためです。

電子契約の利用にかかるコストについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

契約が締結されるまでの時間の短縮

電子契約の場合、契約書の送信から契約締結まで一貫してオンライン上でのやりとりになるため、印刷や製本、袋とじ、押印、送付などの紙での契約時に発生していた一連の作業が不要になります。そのため、従来の紙と印鑑での契約締結業務に比べるとリードタイムを大幅に短縮できます。

紙の契約書で締結した場合と電子契約サービス「クラウドサイン」で締結した場合のリードタイムの比較イメージ

電子契約の具体的な流れをより詳しく知りたい方は下記記事もご一読ください。

文書管理・保管の効率化

電子契約サービスを導入することで、過去に締結した書類を確認したい場合にも書類名や契約相手の名前、締結日などから契約内容を容易に検索できるようになります。従来の紙の書類では倉庫やキャビネットのある場所まで移動して手作業で探す必要があったことを考えると、電子契約サービスを導入することでその分の作業時間を削減できることがわかるでしょう。

契約書管理の基礎やポイントを詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

コンプライアンス強化

多くの電子契約サービスでは、電子署名と認定タイムスタンプを電子データに組み合わせて施すという仕組みが備わっているため、契約内容の改ざんを防止できます。電子ファイルに付与された電子署名は、PDFファイルの「署名パネル」から誰でも確認できるため、改ざんの有無も容易に確認可能です。

また、契約内容に応じてアカウントの閲覧権限を設定できる機能を備えた電子契約サービスであれば、契約に無関係な社内のメンバーが契約内容を確認できるといった不備を避けられます。

契約書を書き換えたり、流出させたりといった不正行為も防げるため、コンプライアンスの強化を期待できます。

電子契約サービスを選ぶ際はシェアだけでなく口コミサイト等の声も参考に

電子契約サービスを選ぶ際には、市場シェアだけでなく、実際に利用したユーザーの声も重要な判断材料となります。口コミサイトやレビューサイトなどでの評価や意見を参考にすることで、各サービスの利点や課題を把握し、自社のニーズに最適な電子契約サービスを見つけることができます。

また、セキュリティやプライバシーの観点も重要な要素です。信頼性の高い運営会社が提供する電子契約サービスを選ぶことで、データの漏洩や改ざんのリスクを最小限に抑えることができます。

導入前には無料トライアルやデモを利用して、サービスの使い勝手や機能を確認しておくのも選定時の参考になるでしょう。

電子契約サービスの選び方を知りたい方は「電子契約サービスを比較する際の3つのポイント —おすすめの電子契約サービス比較サイトも紹介」もご一読ください。

電子契約サービスの普及は、ビジネスプロセスの効率化や環境への負荷軽減など、多くのメリットをもたらしています。市場シェアや口コミ評価を考慮しながら、自社のニーズに最適なサービスを選び、スムーズな契約プロセスを実現しましょう。

なお、クラウドサインでは電子契約の受け入れ状況に関する自社調査を実施し、その結果をまとめた調査レポートを用意しています。取引先から電子契約による締結を依頼された際、企業がどのように対応しているのか、そしてまだ受け入れていない企業が抱える課題とその対応策を解説しているため、電子契約の受け入れや導入を迷っている方は下記リンクから無料でダウンロードしてご活用ください。

無料ダウンロード

本資料では、自社調査に基づき、電子契約の受け入れ状況に関するデータを提供します。取引先から電子契約による締結を依頼された際、企業がどのように対応しているのかやまだ受け入れていない企業が抱える課題とその対応策を明らかにしますので、電子契約の検討を迷っている方はダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードする(無料)