企業における契約締結時の「押印・電子署名権限確認」の実態 —商事法務調査vs業界団体調査を分析

本記事では、商事法務研究会および経営法友会による、契約締結実務に関する実態調査のポイントを解説します。クラウド型電子署名サービス協議会やその他業界団体が実施したアンケート調査結果と照合すると、これからの契約締結権限管理のあるべき水準・レベル感が見えてきます。

1. 商事法務研究会・経営法友会が企業の「契約締結実務」に関する実態調査を実施

「当社の取引先を見ていると、電子契約への移行にはまだまだ懐疑的。世の中で言われているほど契約の電子化は進んでいないのでは?」

「立会人型が普及しはじめていると言うが、導入しているのは中小ベンチャー企業だけで、大手企業は公的な当事者型の電子署名を選んでいるのでは?」

電子契約が普及して久しいものの、特に大手企業法務部門のお客様からは、このような疑問の声をいただくことは少なくありません。

このたび、企業のそうした疑問に応えてくれる信頼できる調査結果として、旬刊商事法務No.2295の紙面上において「商業登記と企業の契約締結事務に関する質問票調査」の集計結果が公表されました。

本調査結果は、商事法務の商法総則・商行為法研究会(代表 清水真希子 大阪大学大学院法学研究科教授)が、2022年2月1日〜28日までを回答期間として、企業の法務部門責任者が参加する経営法友会の会員企業1,333社を対象に、電子メールおよび郵送による質問票調査を実施し、うち455社から回答を得たものとなります。

2. 企業の契約実務における押印・署名権限確認の実態

2.1 相手方の契約締結権限(代理権)を確認する社内ルールを定める企業は、わずか5.9%

この商事法務調査では、まず最初に、契約締結時における取引相手方の身元確認・権限確認について、商業登記情報・印鑑証明書等の取得といった具体的行動を伴って行われている実態があるかを確認している点が、大きな見所です。

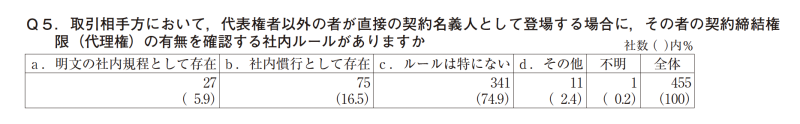

問4では、契約のカウンターパートとして、登記されている代表権者以外の者が直接の契約名義人として登場する場合に、その名義人の契約締結権限 (代理権)の有無の確認に関する社内ルールの有無について質問をしています。その結果は驚くべきことに、

- 明文の社内規程として存在 5.9%

- 社内慣行 (同規模・同内容の取引についての先例に従う等)として存在 16.5%

であり、この両者を合算しても、契約締結権限(代理権)を何らかの方法で確認する企業は全体の22%に過ぎないばかりか、「ルールは特にない」とする企業は74.9%も存在することが明らかとなりました。

この点に関連して、クラウド型電子署名サービス協議会(CeSSA)が実施したアンケート結果を見てみましょう。

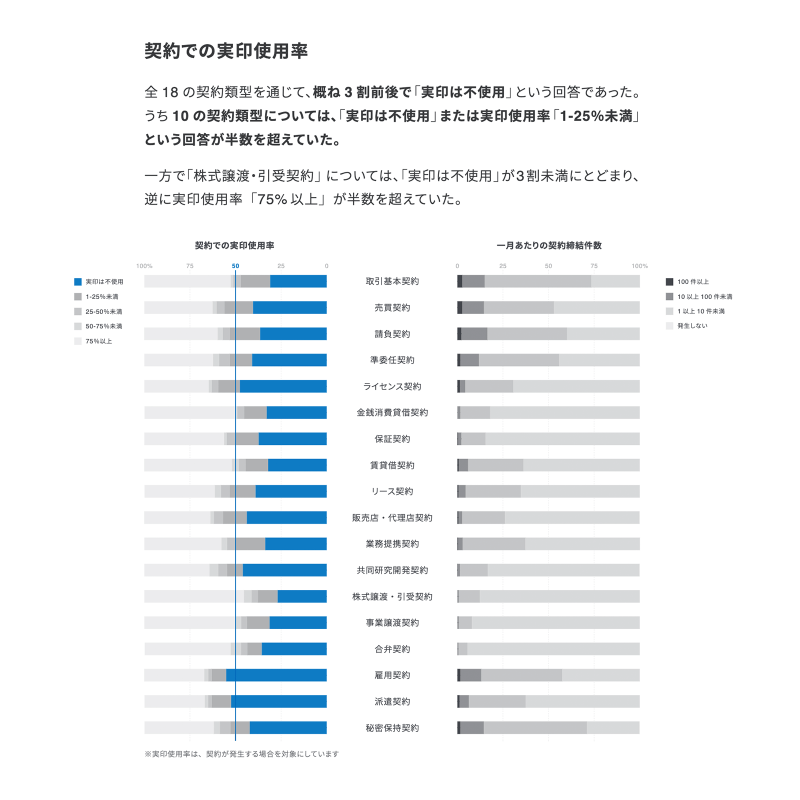

まず、2022年1月に公開した紙の契約書実務における実印の押印実態調査によれば、自社側の押印において権限が明確な法人代表者の「実印」を使用する機会は極めて少ないことが明らかとなっています。

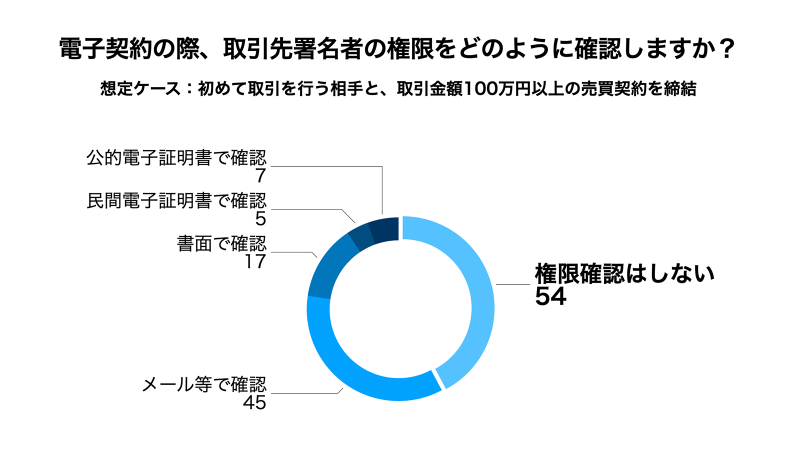

次いで、2022年3月に実施した電子契約のなりすましリスクに関するアンケート調査では、取引先の署名者の権限確認(その契約について決裁権限を持っているかの確認)をどの程度徹底するかを調査。「初めて取引を行う相手と、取引金額100万円以上の売買契約を締結する」ハイリスク取引を想定したケースでも128社中54社が「特に署名権限確認はしない」と回答している点は、上記商事法務調査とも符合します。

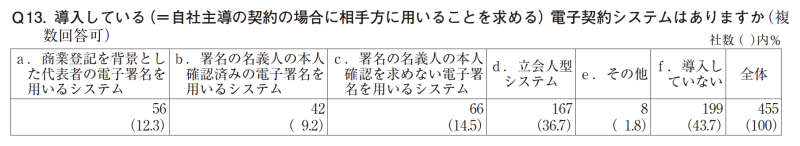

2.2 電子契約システム普及率は56.3%、うち立会人型を利用する企業が65%を占める

電子契約システムは、実際のところ本当に普及しているのか?本人確認・権限確認を厳密に行う当事者型電子契約サービスと、普及著しい立会人型とでは、どちらが優勢なのか?

今回の商事法務調査では、電子契約サービス提供企業・業界団体によるバイアスのない本当の「電子契約普及率」を調査。その結果は、回答会社の半数超にあたる56.3%(全体455社から「導入していない」と回答した199社を差し引いた256社)となりました。しかもこの数字には、受信者として受動的に利用する電子契約システムは含まれておらず、自社主導の契約で相手方に利用を求める電子契約システムに限定した数字であることは、注目に値します。

また、電子契約導入済みの企業が利用する電子署名システムの内訳を見てみると、

- クラウドサインのような「立会人型システム」を利用 36.7%

- 最も厳格で公的な当事者型システムである「代表者の商業登記電子署名」を利用 12.3%

となりました。つまり、電子契約導入企業における立会人型のシェアは65%を占めることになります。立会人型がこれだけ普及している実態に鑑みても、企業の契約実務において、電子署名そのものに契約締結権限との厳密な紐付きは求めていない(別のプロセスで相手方署名者の権限の信頼性を担保している)ことが見て取れます。

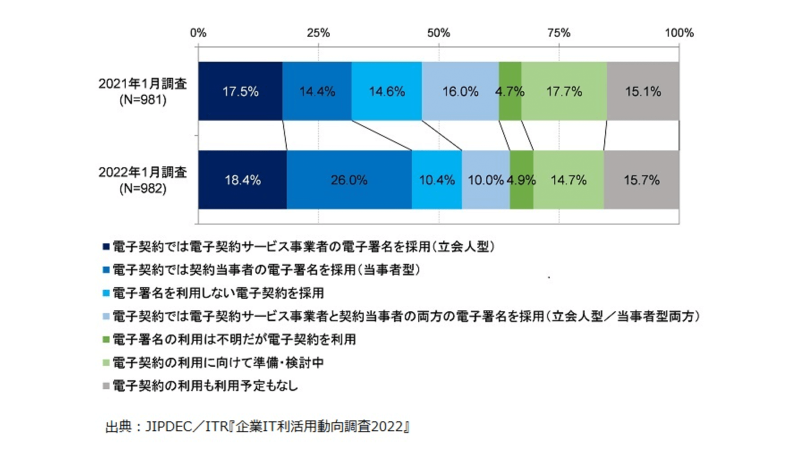

ちなみに、電子認証に関する業界団体であるJIPDECが公開したアンケート結果(2022年1月)では、電子契約普及率は69.7%、さらにその内訳については、

- 立会人型 18.4%

- 当事者型 26.0%

- その他合計 25.3%

という結果が公表されており、今回の商事法務調査とは、数字が大きく解離していました。

ここまで解離している原因は様々考えられますが、その一つに、JIPDEC自身が当事者型電子署名サービスを対象とした「電子署名法に基づく指定調査機関」を担っており、アンケート対象とされた企業の母集団に当事者型利用ユーザー企業への偏りがあったであろうことが推察されます。

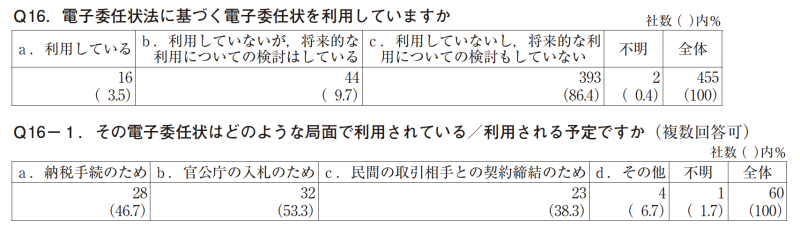

2.3 電子契約におけるもっとも厳密な締結権限確認手段であるはずの電子委任状は利用されておらず、今後活用する意向もほぼなし

日本の法人における電子署名法制の弱点として、代表者(代表取締役等)の電子認証・電子署名制度は法務省が運営する認証局によって整備されているものの、法人の契約実務の大部分を担う部長・課長等の役職者(使用人)の契約締結権限を裏打ちするための公的な電子署名制度が整備されていない、という点が挙げられます。

これを補う苦肉の策として(法務省ではなく)総務省によって2018年1月に作られたのが、電子委任状法にもとづく電子委任状制度です(関連記事:電子委任状法とは?電子委任状法によるデジタルファーストの促進が契約実務に与える影響)。

この制度は、法人代表者が使用人に対して発行する委任状を電子化した「電子委任状」を、民間が運営する認証局が発行する仕組みです。しかし残念ながら、国税局への納税や公共工事の入札を除き、民間企業には使用されていないという実態があると言われてきました。

これまで、電子委任状制度はほとんど利用されていないと言われながらも、それを裏付ける数字がなかったのですが、本調査はついにその点も明らかにしています。それによれば、このコロナ禍での調査にもかかわらず、「電子委任状は利用していないし、将来的な利用についての検討もしていない」とする回答企業が86.4%にものぼっており、今後の普及可能性もかなり厳しいであろう様子がみてとれます。

さらに、その少ない利用意向の内訳を見ると、

- 納税手続きのため 46.7%

- 官公庁の入札のため 53.3%

のように「公的機関から電子委任状の利用が強制されるから」という、消極的な理由に基づく限定的なニーズであることも分かります。

3. まとめ—契約締結実務調査の結果からわかること

今回は、20問超にのぼる商事法務調査のうちのほんの一部をご紹介し、これと業界団体における同様の調査結果とを比較しました。

同調査は、電子契約サービス事業者等によるバイアスの働かない中立的・客観的な立場から、企業法務における契約DXの現状と実態を分析する、貴重な調査と言えます。この調査において、あらためて分かった実態を整理すると、以下3点に集約されます。

- 企業においては、普及が進む電子署名を用いた契約実務においても、押印がそうであったのと同様、厳密な権限確認は行われていない

- 厳密な本人確認・権限確認が実現できるはずの当事者型電子署名の利用は限定的で、現実には立会人型の利用が圧倒的シェアを有している

- 契約締結権限と最も厳密に紐づき信用がある(はずの)公的な商業登記電子署名・電子委任状署名にはニーズがなく、今後の活用も期待できない

商事法務研究会によれば、今回公表されたものはあくまで速報版であり、今後詳細検討および追加個別調査も行っていくとのこと。こうした中立的な機関によって企業の契約実務の実態が明らかになれば、押印から電子署名への移行を様子見または躊躇していた企業にとって、一歩を踏み出すきっかけとなりそうです。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の基礎知識法律・法改正・制度の解説

【2023年10月最新】不動産取引の電子契約化はいつから?宅建業法改正で重要事項説明書等の押印廃止・電子交付が可能に

法改正・政府の取り組み不動産コスト削減宅地建物取引業法 -

電子契約の運用ノウハウ電子契約の基礎知識

【日本初の不動産電子契約事例も紹介】デジタル法改正で始める不動産契約電子化のメリットとデメリット

不動産借地借家法宅地建物取引業法 -

リーガルテックニュース

契約書ファイルの安全な送信方法—パスワード付きzip廃止への対応

-

リーガルテックニュース

IT書面一括法ふたたび—政府が示す押印廃止のロードマップ

押印・署名電子署名 -

リーガルテックニュース

電子契約の有効性が争われた裁判例はあるか?民事訴訟法における電子署名入りデータの証拠力を解説

民事訴訟法 -

クラウドサイン訴訟サポート資料最新版を提供開始

弁護士解説