電子契約入門—第2回:「紙の契約書」に押印をする理由(前提知識その2)

島田法律事務所パートナー弁護士 圓道至剛先生執筆による「電子契約入門」。第2回目では、紙の契約書の推定効発生のメカニズム、認印の訴訟上の効力等について解説します。本連載記事を順を追ってお読みいただくことにより、押印と比較した電子署名のメリット・デメリット、契約の電子化に関する法律知識や留意点を正確に学ぶことができます。

なぜ「紙の契約書」に押印をするのか

前回は、電子契約について正しく理解するための前提知識として、「紙の契約書」の役割(なぜ「紙の契約書」を作成するのか)を説明しました。

ここで、「紙の契約書」を作成するに際しては、契約当事者双方が当該「紙の契約書」に押印をすることが通常であると思いますが、なぜ「紙の契約書」に押印をするのでしょうか。

押印をする理由はいくつかあります。通常は、印影の表示により誰が当該「紙の契約書」を作成した当事者であるかを特定する手がかりになるという「作成者特定機能」や、押印のある書面は(印影の偽造が困難であれば)事後的な改ざんが困難になるという「改ざん防止機能」、また、押印がされた書面であれば(下書きではなく)最終的に合意された契約書であることが分かるという「最終版(締結版)であることを示す機能」といった、各機能に期待して契約当事者双方は押印をすることになるものと思われます。

これらの機能に加えて、(主に実印の)押印には、民事訴訟において「紙の契約書」を証拠として用いる場合に、文書の「成立の真正」の証明を容易にするという非常に便利な機能が認められており、そのために契約当事者双方は「紙の契約書」に押印をすることになります。

以下、この点について説明します。

文書の「成立の真正」

そもそも、「紙の契約書」を「証拠」として使うのは、(究極的には)契約の存在や契約の内容について契約当事者間(あるいは第三者との間)に争いが生じた場合における「民事訴訟の場面において」です。

ここで、民事訴訟では、文書を証拠として用いるためには、「その成立が真正であること」を証明しなければならないとされています(民事訴訟法228条1項)。文書の「成立の真正」を証明しないと、「紙の契約書」を民事訴訟の証拠として使えないのです。

文書の「成立の真正」とは、文書が「その作成名義人の意思に基づいて作成されたこと」を意味します。

例えば、AさんとBさんを作成名義人とする、AさんがBさんに100万円を貸し付けた、という内容の「紙の契約書」(金銭消費貸借契約書)があるとして、この「紙の契約書」がその作成名義人の意思に基づいて作成された、とは、この「紙の契約書」がAさんとBさんの意思に基づいて作成されたこと(例えば、Bさんの知らないところでAさんが勝手に作成したものではないこと、また、関係のないCさんが勝手に作成したものではないこと)を意味します。

なお、「意思に基づいて作成された」か否かが問題となるのであって、例えば、Dさんが、(個人事業主である)Aさんの従業員として、Aさんの指示を受けて、すなわちAさんの意思に基づいて、契約書を作成した場合も、「Aさんの意思に基づいて」と言えることになります。要するに、物理的な行為を誰が行ったか、が大事なのではなく、誰が意思決定の主体か、がポイントである、ということです。

ここまでをまとめると、「紙の契約書」を民事訴訟の証拠として用いるためには、その「成立の真正」、すなわち、当該「紙の契約書」が(その作成名義人以外の)誰か他の人の意思によって勝手に作られた(偽造された)ものではなく、契約当事者とされている当該人物の意思に基づいて作成されたものであることを、当該「紙の契約書」を民事訴訟の証拠として使いたい側の当事者が証明しなければならない、ということになります。

文書の「成立の真正」をどのように証明するか

(1)民事訴訟法の推定規定の利用

それでは、「紙の契約書」の「成立の真正」を証明しなければならないとして、実際に、どのように証明するのでしょうか。

「紙の契約書」の「成立の真正」を証明するためには、当該「紙の契約書」以外の証拠を用いるべきことになります。「紙の契約書」の成立の真正が争われている(偽造されたものだと契約の相手方当事者から主張されている)訳ですから、当該「紙の契約書」それ自体によっては「成立の真正」をいうことができないのは、当然です。

ここで、「成立の真正」を裏付ける証拠としては、例えば、契約当事者等が一箇所に集まって契約締結行為をした場合の、立会人などの第三者的な立場の人物の供述や、ビデオカメラによって契約締結状況を撮影していた場合の、その動画などが考えられます。

もっとも、そういった適切な証拠が常にあるとは限りません。このことは、「紙の契約書」が隔地者間で締結されたケースを想定すれば容易に理解できると思います。例えば、契約当事者であるAさんとBさんが、それぞれ別の場所にいて、Aさんが先に「紙の契約書」2通に対して押印などの契約締結行為をして、その後、当該「紙の契約書」2通をBさんに郵送し、これらを受領したBさんが当該「紙の契約書」2通に対して押印などの契約締結行為をして、そのうち1通をAさんに返送するケースを考えてみましょう。この場合に、一方当事者であるAさんは、相手方当事者であるBさんが契約締結行為をしているところを直接目にしていない訳ですので、後にBさんが「自分は契約締結行為をしていない」と言い出した場合に、「Bさん自身が契約締結行為をしたこと」(Bさんの意思に基づく契約締結行為がなされたこと)を証明したくても、そのための適切な証拠を示すことはそれほど容易ではないことが分かるでしょう。

ところが、民事訴訟法228条4項には、非常に便利な規定があります。

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

この推定規定があることから、「紙の契約書」を証拠として使おうとする人は、その「成立の真正」、すなわち「作成名義人の意思に基づいて作成されたこと」を様々な証拠によって直接的に証明することに代えて、「本人…の署名又は押印があること」を証明すればよいということになります。なお、日本の実務では、ご存じのとおり、署名よりも押印の利用の方が一般的ですので、「本人の署名があること」ではなく「本人の押印があること」を証明することが通常ですので、以下では「本人の押印があること」に絞って説明します。

もちろん、この「推定」の規定を用いずに、「作成名義人の意思に基づいて作成されたこと」を直接的に(立会人の供述などの、何らかの証拠を用いて)証明しても良いのですが、これに代えて、「本人の押印があること」を証明することの方が通常はずっと簡単ですので、「紙の契約書」を民事訴訟の証拠として使いたい側の当事者は、この推定規定を用いて、「本人の押印があること」の証明を選択することが多いところです。

(2)「本人の押印があること」の証明

では、「本人の押印があること」をどのように証明するのでしょうか。

ここで、「本人の押印があること」とは、「印影が本人の意思に基づいて紙の上に顕出されたこと」を意味すると解されています。「印影が本人の意思に基づいて紙の上に顕出された」とは、要するに、本人が、その意思に基づいて、紙の上に印章を押印して、紙に印影を表示させようとして、表示させた、ということを意味します。本人の意思に基づかない押印の例としては、他人が本人の腕を掴んでむりやり押印をさせるケースや、他人に預託していた印章を冒用された(勝手に使われた)ケース、紛失したり盗難されたりした印章を用いて他人が押印したケースなどが考えられます。

「印影が本人の意思に基づいて紙の上に顕出されたこと」を証明するのも、適切な証拠がないと本来は大変であると思われますが、古い最高裁判例により、印影が本人(当該私文書の作成名義人)の印章(これは作成名義人専用の印章である必要があると解されています。)によって顕出されたものであるときは、反証のない限り、当該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定される(最高裁判所昭和39年5月12日判決・民集18巻4号597頁)とされていますので、「印影が本人の意思に基づいて紙の上に顕出されたこと」を直接的に(立会人の供述などの、何らかの証拠を用いて)証明することに代えて、「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」を証明することもできます。通常は、後者の「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」の証明の方がずっと簡単です。

(3)「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」の証明

それでは、「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」をどのように証明するのでしょうか。

「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」は、「紙の契約書」に表示された印影が「実印」によるものである場合には、印鑑登録証明書に表示された印影(印鑑)との対比による証明が可能です。

なお、印影が「認印」によるものである場合については、後掲のコラム「認印と二段の推定」で説明します。

以上のように、「紙の契約書」に表示された印影と印鑑登録証明書に表示された印影(印鑑)等との対比により「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」を証明すれば、上記⑵の判例による推定(これを「一段目の推定」といいます。)と上記⑴の法律による推定(これを「二段目の推定」といいます。)が働くことにより、文書の「成立の真正」を証明することができることになります。

このように、二段階の推定を経て文書の成立の真正を証明することを、講学上「二段の推定」といいます。

「紙の契約書」に印章(主に「実印」)の押印による印影があれば、上記の「二段の推定」によって文書の「成立の真正」を証明できることになり、民事訴訟において当該「紙の契約書」を証拠として用いる際の「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」以外の証明の負担を「おおむね」回避できるという非常に便利な機能があるために、契約当事者双方は、「紙の契約書」に押印をするのです。

なお、ここで「おおむね」回避できると述べたのは、上記の「推定」は「反証」の余地があるためです。例えば、ある「紙の契約書」について、それは真正に成立したものではないと主張する側の当事者が、「一段目の推定」を争おうとする場合において、他人に預託していた印章を冒用された(勝手に使われた)とか、紛失したり盗難されたりした印章を用いて他人が押印したなどと主張してこれを証明することで「反証」に成功したとき(裁判所が冒用や盗用等の事実を認めたとき)は、上記「一段目の推定」は覆されたことになります。

もちろん、「一段目の推定」を覆すためには、ただ「盗まれた」などと主張するだけでは足りず、適切な証拠によってその事実を証明する必要があります。例えば、「紙の契約書」に記載された契約書作成日よりも前の時点で、警察に印章と印鑑登録証(印鑑カード)が盗難された旨の被害届を出しているケースなどでは、裁判所が「盗まれた」事実を認めてくれることもあると思います。そうなると、「紙の契約書」を民事訴訟の証拠として使いたい側の当事者(文書の「成立の真正」を主張する側の当事者)は、文書の「成立の真正」を「二段の推定」以外の方法で(別の証拠で)改めて証明する必要が生じることになります。

二段の推定の限界

(1)「二段の推定」の依って立つ前提

ところで、なぜ、印章(主に「実印」)の押印に、「二段の推定」という推定の力が認められているのでしょうか。

そもそも、印章というモノ自体は、(実印として印鑑登録をする場合には、市区町村ごとに、印面の直径などに一定のルールがあることが通常ですが)基本的には何でも良い訳ですので、印章それ自体にその力の源泉があるのではなく、当該印章が印鑑登録されて「実印」とされていることにその力の源泉があるといえます。

すなわち、①印章を「実印」として印鑑登録をする際には、市区町村によって適切に本人確認がされていること、②「実印」とされた印章は本人によって適切に保管され、他人に使わせないことが通常であること、③「実印」として使われるような(通常は)複雑な印面の印章は複製しづらいこと、④印鑑登録証明書も偽造しづらいこと、などが、「実印」として印鑑登録された印章の価値を裏付けているものと考えられます。

(2)「二段の推定」の前提が欠ける場合

以上のことからすると、上記⑴の①~④のいずれかが否定されれば、「実印」として印鑑登録された印章の価値は否定されることになってしまい、「二段の推定」は依って立つ前提を失うことになります。

まず、①の市区町村による本人確認の点は、今でも相当程度信頼できるものと考えられますが、本人確認の際に用いられる運転免許証やパスポートも偽造されるケースはあるので、本人以外の第三者が印鑑登録をする「なりすまし」リスクを完全に否定することはできません。実際に、近時の「地面師」の事件では、偽造したパスポートを用いて、本人になりすました他人が印鑑登録を行ったとされています(積水ハウス株式会社・総括検証委員会の2020年12月7日付「総括検証報告書[公表版]」を参照。※)。また、②の本人による適切な保管の点は、実際には実印を他人に預託しているケースなどもあるようであり、既述のとおり、実印を冒用された旨の主張や盗用された旨の主張などがなされることはしばしばあります。そして、③の実印の複製困難性の点は、スキャナや3Dプリンタなどを利用することにより、印章の偽造は今日ではそれほど難しくないとされているところです。加えて、④の印鑑登録証明書の点は、その偽造は(既述の運転免許証やパスポートと同様に)不可能ではないですし、(①の点で述べたように)第三者によって印鑑登録がなされてしまえば、当該第三者は自由に(市区町村長が発行したという意味では)真正な印鑑登録証明書を取得できてしまう訳ですので、注意が必要です。

(3)「二段の推定」に頼りすぎてはならない

以上を踏まえると、「二段の推定」には既述のとおり「紙の契約書」などの文書を証拠として利用する上で文書の「成立の真正」の証明を容易にするという非常に便利な機能(推定効)があるとしても、その機能に頼り過ぎてはならないことが分かります。

ある文書の「成立の真正」を争う相手方当事者は、いざその「成立の真正」を争おうとする際には、それ相応の論拠を示して、冒用された、盗用されたなどの「反証」を試みることが通常です。そして、裁判所も、「二段の推定」が及ぶ場合であっても、「二段の推定」が及ぶとだけ主張していれば、文書の「成立の真正」を主張する側の当事者の主張を自動的に認めてくれるという訳ではなく、文書の「成立の真正」を争う相手方当事者の主張や証拠を慎重に検討して、事実認定をすることが通常です。

それゆえ、特に重要な契約を締結する場合や契約の相手方当事者から契約の存在や内容を争われやすい類型の契約(例えば、連帯保証契約など)を締結する場合には、契約の相手方当事者から文書の「成立の真正」を争われた場合に(「二段の推定」に依ることなく)当該文書以外の証拠によって文書の「成立の真正」を証明できるように、予め必要な証拠を揃えておくべきことになります。

そのような証拠としては、既に例示した立会人などのほか、契約締結及びその内容の合理性を裏付ける資料(当事者間でそのような内容の契約を締結したことが合理的であると説明することができるような、当事者間の関係性を裏付ける資料)や契約締結前の交渉や契約締結後の契約履行行為を裏付ける資料(例えば、契約締結に向けて当事者間で交渉したことを示す書面や電子メール、契約締結後に当該契約の存在を前提とする履行行為がなされていたことを示す納品記録や振込記録)などが考えられます。

「二段の推定」の「一段目の推定」(判例による推定)にいう「本人の印章」は、印鑑登録をされている実印のみをさすものではないとするのが判例です(最高裁判所昭和50年6月12日判決・集民115号95頁)。このことからすると、「認印」であっても、「二段の推定」は(理屈の上では)及び得ることになります。

もっとも、「認印」の場合には、印鑑登録されていない印章であることから、「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」を(当然ですが)印鑑登録証明書によって証明することはできません。それでは、「紙の契約書」に表示された印影が「認印」によるものである場合、「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」をどのように証明するのでしょうか。

その検討に際しては、「認印」には、①単に印鑑登録されていないだけで、印面が複雑な形状であり、複製が容易でないものと、②いわゆる三文判であって、機械的に多数製造されているものであり、同一の印面の印章が多数存在するもの(文房具屋や100円ショップなどで同じ印面の印章が多数販売されているもの)があるので、両者を区別する必要があります。

①印面が複雑な形状の認印であれば、例えば過去に同じ当事者間で締結された、文書の「成立の真正」に争いのない他の契約書にも同じ印影が表示されていたことなどを用いて「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」を証明する余地があります。

一方で、②三文判の場合には、同一の印面の他の印章によって同一の印影が顕出される余地がある以上、「印影が本人の印章によって顕出されたものであること」の証明は難しいでしょう。

この点については、2020年6月に内閣府、法務省、経済産業省の連名により発出された「押印についてのQ&A」(https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf)の「問5」において、「押印されたものが実印でない(いわゆる認印である)場合には、印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争ったときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正について「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。」とされているところです。

連載記事一覧

- 第1回:はじめに・「紙の契約書」の役割(前提知識その1)

- 第2回:「紙の契約書」に押印をする理由(前提知識その2)

- 第3回:電子契約とは何か

- 第4回:電子署名とは何か

- 第5回:電子契約の証拠としての利用

- 第6回:電子署名を用いるタイプの電子契約の利用方法

- 第7回:どの契約を電子化するか・どの電子契約サービスを利用するか

- 第8回:電子契約利用時の留意点

- 第9回:電子契約締結後の対応・訴訟になった場合の対応・まとめ

著者紹介

圓道 至剛(まるみち むねたか)

2001年3月 東京大学法学部卒業

2003年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

2009年4月 裁判官任官

2012年4月 弁護士再登録(第一東京弁護士会)、島田法律事務所入所

現在 島田法律事務所パートナー弁護士

民事・商事訴訟を中心に、金融取引、不動産取引、M&A、日常的な法律相談対応などの企業法務全般を取り扱っている。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の基礎知識

電子契約で収入印紙が不要になるのはなぜか?

印紙税と収入印紙 -

契約実務

収入印紙とは?契約書への貼り方や種類ごとの金額を解説

印紙税と収入印紙コスト削減 -

電子契約の基礎知識

電子帳簿保存法で定められた契約書の「データ保存」要件とは 適法な保管・保存方法を解説

契約書管理電子帳簿保存法 -

電子帳簿保存法対応のための「適正事務処理規程」の作り方ポイント解説

電子帳簿保存法 -

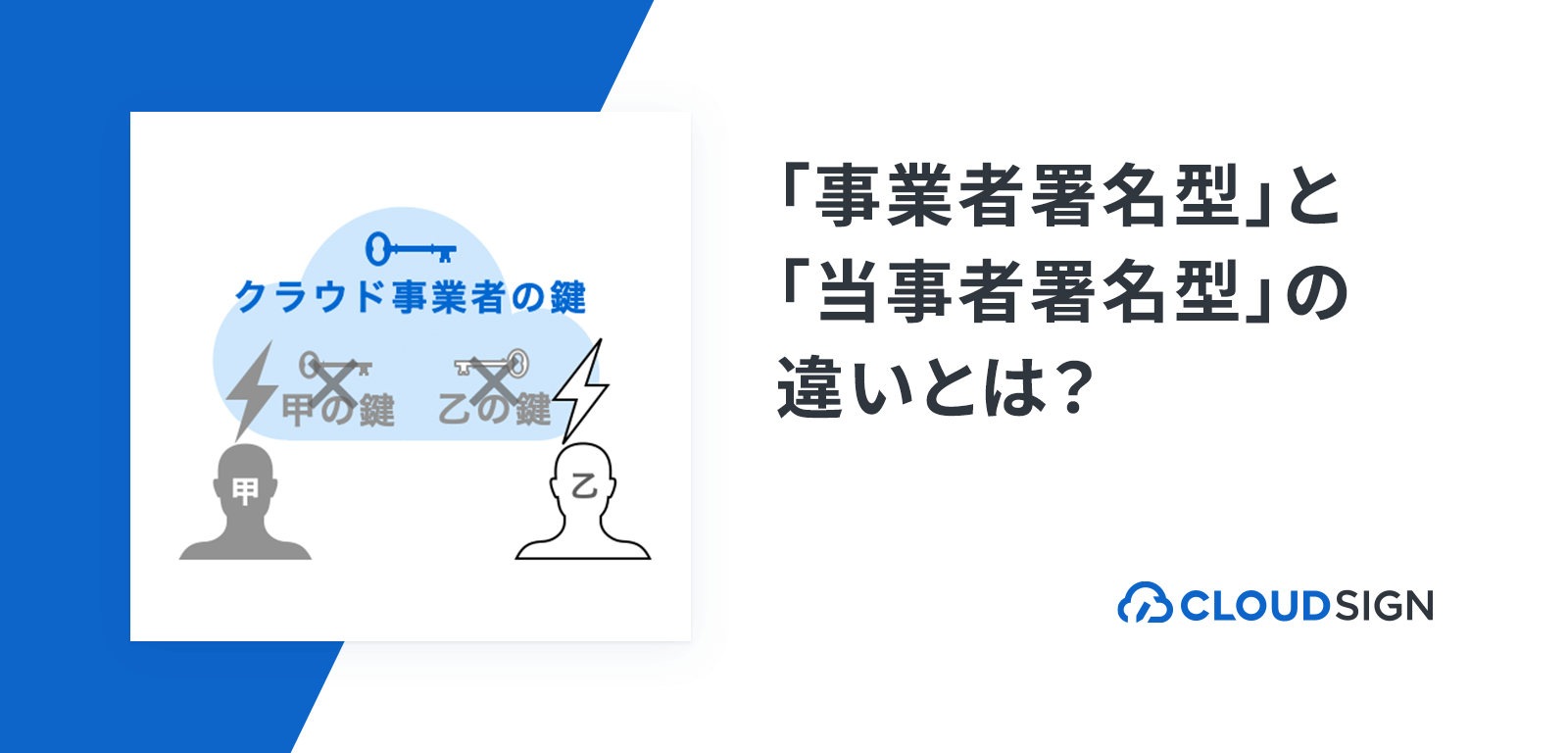

電子契約の基礎知識

「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」の違い—電子契約サービスの分類と選び方

事業者署名型(立会人型) -

電子契約の基礎知識

電子契約サービスを比較する際の3つのポイント おすすめの電子契約サービス比較サイトも紹介