電子署名代行とは?代表者が従業員に電子署名を代行させることの問題点とリスクを解説

この記事では、電子署名代行について、その問題点とリスクを中心に解説します。代表取締役等の契約締結権限者が、契約書の名義欄を代表者自身としたまま、部長・課長等の従業員に電子署名の作業を行わせることに、問題はないのでしょうか。

1. 電子署名代行とは

電子署名代行とは、他人名義の電子署名を、本来の名義人に代わって行うことをいいます。

具体例を挙げれば、代表取締役が自分の秘密鍵を利用した代表者名義の電子署名を行うべきところ、総務部長などの従業員等が代表者に代わって契約書等に電子署名を付すパターンが典型例です。

2. 電子署名代行はなぜ行われるか

2.1 日本企業特有の押印代行文化が生んだ慣習

日本では、企業間の取引において、長らく代表者印を用いた押印により契約締結等の事務手続きが行われてきました。

法律上は手書きの署名等でも有効となるものの、企業が作成する大量の書類すべてに手書き署名をするのは大変です。そこで、手書き署名に代わり、文字通り「スタンプ」のように素早く印影を付すことができる押印が普及しました(関連記事:ハンコによる契約を「規制」してきた法令とその変遷)

加えて、企業での特殊な事情として、取引事務の効率化や意思決定スピードを向上させたいという要請から、対外的に企業を代表する権限は代表者にあるものの、その権限の一部を各部門の部長・課長に権限移譲する(委任する)ことが多く行われています。

この場合、対外的な意思表示の証である押印権限も部長・課長に移譲されます。しかし、法人が法務局に届出できる印鑑は、代表取締役の印であり、これと対応して発行される印鑑証明書も同様に代表取締役の印鑑となります。部長印・課長印については、こうした届出や印鑑証明書の発行ができません(部長印・課長印の印鑑届出制度がありません)。

本来であれば、代表取締役印による委任状を作成して部長・課長への委任を証した上で、これに代表取締役印の印鑑証明書を添付するのが理想ですが、それではかなりの手間となります。そこでこのような作業を省略するために、代表取締役の印章を社内的に部長・課長に貸与し、部長・課長が代表者印の押印行為を代行するということが行われてきた実態があります。

電子署名代行も、この押印代行と同様の発想で行われているケースが多く散見されます。

2.2 海外企業では権限者が自身でサイン・電子署名を行うことが当然

一方、海外企業では、契約に手書き署名(サイン)が用いられます。手書き署名は他人に代筆させては本人の筆跡とは異なってしまいますから、サインを代行させるという発想は元々ありません。

もともとサイン権限者本人による手書きサインが当然となっていた海外企業では、電子署名代行は行われず、そもそも問題となりません。そのことは、宮川賢治『電子署名活用とDX』86頁(きんざい、2022)にも記載があります。

電子署名代行とは、他人名義の電子署名を名義人に代わって行うことです。日本企業との契約ではよく求められますが、海外企業ではあまり求められません。

また、サウスゲイト法律事務所監修ホワイトペーパー『米国におけるクラウド型電子署名の有効性について』の実務Q&Aでも、以下の通り解説しています。

Q 日本の押印代理実務のように、サイン代理の問題は発生しないのか。

A サインをする相手方のVPクラスに権限があることを、どこまで確認しているか米国企業では、定款上で役員の署名権限を予め規定、又は特定の従業員に署名権限を授権しておく場合が多く、また書類の種類に応じて複数の署名権限

者が指定されていることが通常なため、この点が問題となる事は少ない。

署名権限の確認の方法としては、契約上も署名者が適切な署名権限を持っていることを表明保証する場合が多く、署名者の署名権限を証明する書類(会社書記による証明書等)の提出を求める場合もある。

なお、米国では電子署名が広く普及しているため、役員も含めて電子署名の扱いに慣れており、また電子署名では役員が遠隔地にいても署名は可能なため、役員自身が署名できずに他の者が代理署名しなければならない場面は限られる。

このように見てもわかる通り、電子署名代行は、日本特有の文化と言えます。

3. 電子署名代行の問題点

3.1 契約書の名義人と代行者が一致しないことがあからさまになる

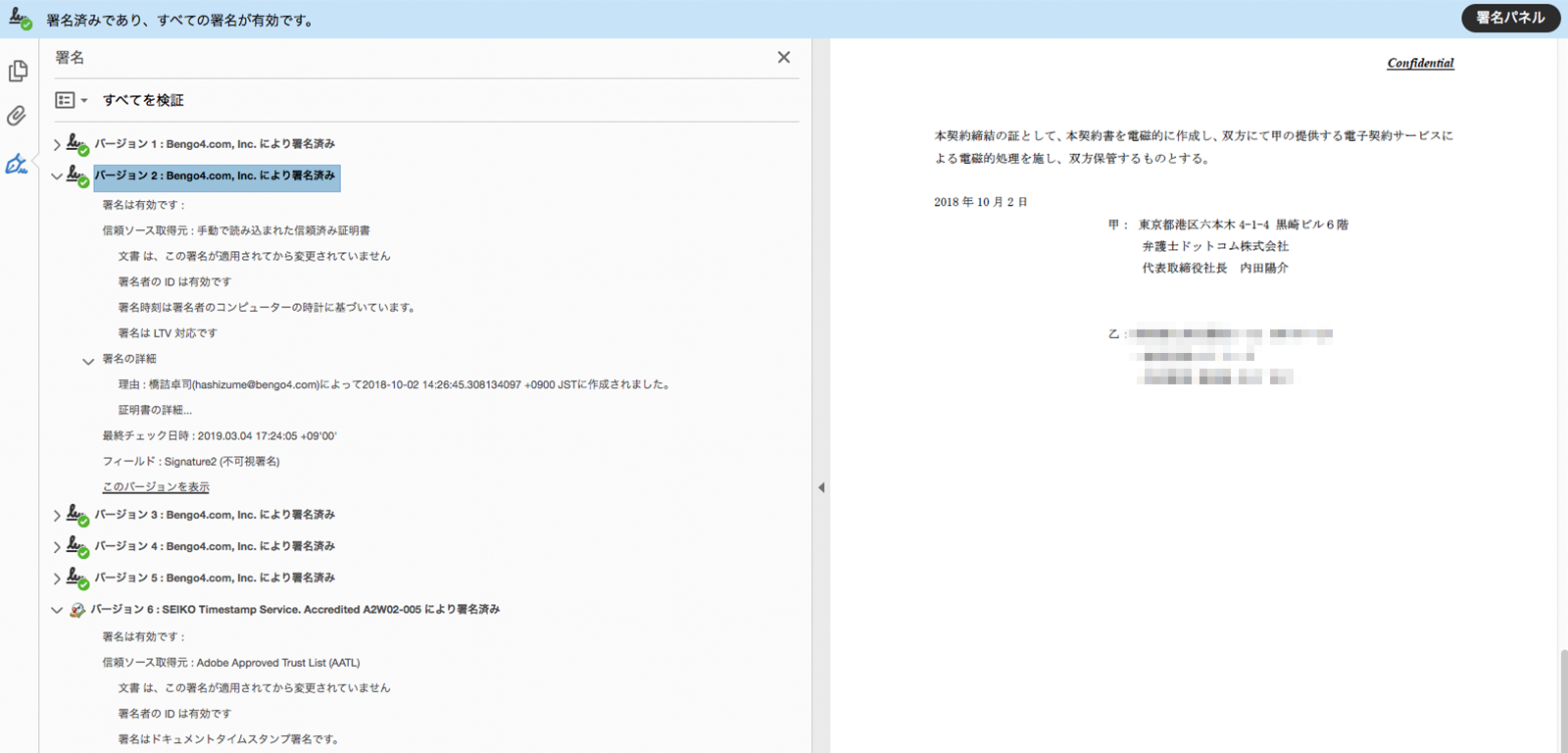

この電子署名代行には、実はさまざまな問題点があります。その一つが、契約書の名義欄に書かれた契約締結権限者の氏名と、代行して行った電子署名の実施者の氏名が一致しないことが、第三者から見て明らかになる点です。

電子署名法第2条1項が定義する「電子署名」を施すことができる適法な電子署名サービスを利用した場合には、署名者(作成者)表示機能により、電子署名を付与した作業者の氏名・メールアドレス・時刻等が署名パネルから確認できます。

このことは、本来、電子署名のメリットでもあるのですが、一方で押印の場合には外見上分からなかった(自ら相手に言わなければバレなかった)「実際には代表者ではなく、従業員が電子署名作業を代行した」ことを、相手方が知りうることとなるわけです。

代表者ではなく従業員による電子署名だったことを知った相手方としては、「本当に代表者がこの契約締結について承認したのだろうか?」と不安になるかもしれません。

3.2 電子署名法3条による推定効の発生要件を満たさなくなる

上記3.1のように、署名パネルから代行者が判明するパターンの場合、まだ相手方にとって不意打ちにはならずに済むのですが、代表者の電子署名に必要となる秘密鍵そのものを代行者に共有して(渡して)代行させていた場合には、問題はさらに深刻になります。

電子署名法3条の条文から、その理由について考えてみましょう。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

条文内の太字部分によれば、真正推定効を得るためには、「電子署名を行うために必要な符号及び物件を適正に管理し、本人だけが行うことができることとなるもの」であったことが要件とされています。代表者の秘密鍵は、この条文でいう「必要な符号」に該当します。

しかし、代表者が自分の秘密鍵=必要な符号を日頃から部長・課長に共有してしまっていたとすれば、この適正管理要件を満たしていなかったのでは、とも解釈できる余地が生まれてしまいます。

4. 電子署名代行のリスク

4.1 相手方に電子契約契約締結を拒絶される

電子署名代行のリスクの一つとして、契約締結段階で、契約の相手方から締結を拒絶される可能性が高まることが考えられます。

例えば、契約書の名義欄が代表者であるのにも関わらず、その違う氏名が電子署名の署名パネルに表示されて入れば、相手方が署名者に契約締結権限があるのだろうかと、疑問を抱くのも無理はありません。

この場合、契約書名義欄に記載された当該契約の名義人自身で電子署名を行うか、契約名義人を受任者に変更した上で、契約締結を行う必要があります。

4.2 裁判所によって電子署名法3条に基づく推定効が否認される

文書の作成名義人と電子署名を行った者が一致していないことが署名者(作成者)表示機能によって明らかになる場合、電子署名法上の推定効が得られない可能性が高いという見解が優勢となりつつあるようです。

以下、宮内宏『Q&A電子契約入門』122頁(中央経済社、2022)より引用します。

文書の作成名義人と署名者が異なる場合、作成名義人による電子署名としては認められません。たとえば、契約書の名義人がA株式会社 代表取締役Bであって、電子署名の署名者が秘書Cと記録されているケースです。この電子署名はCの電子署名であって、Bの電子署名ではありません。

さらに、秘密鍵そのものを共有して電子署名を代行させた場合、問題はさらにややこしくなります。押印代行がそうであるのと同様、契約締結時に相手方もそのことに気づくチャンスがないためです。

契約締結後に代行の事実が判明し、契約の有効性について争いが発生した場合、大きく2パターンのワーストシナリオが考えられます。

① 秘密鍵を共有していたA社は契約を有効と主張し、共有の事実を知らなかった相手方B社が無効を主張

② 秘密鍵を共有していたA社は契約を無効と主張し、共有の事実を知らなかった相手方B社が有効を主張

いわゆる無権代理・表見代理の成立に関する紛争となり、3.2で述べた論点について、(押印の代行における無権代理・表見代理の論点と同様に)契約当時の事情等に遡りながら争うこととなります。

5. まとめ

電子署名代行には、実務上も法律上も問題点やリスクが存在します。

印章という物理的な道具の保管場所に縛られる押印とは異なり、電子署名はそのような物理的制約はなく、在宅や出張先等のリモート環境でも行えるという利点があります。

この利点を最大に生かしながら法的なリスクをできるだけ避けるためには、電子署名代行はできるだけ行わず、契約名義人本人が電子署名を行うことがベストと言えるでしょう。

6. 参考文献

この記事を書いたライター

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部リーガルデザインチーム 橋詰卓司

弁護士ドットコムクラウドサイン事業本部マーケティング部および政策企画室所属。電気通信業、人材サービス業、Webサービス業ベンチャー、スマホエンターテインメントサービス業など上場・非上場問わず大小様々な企業で法務を担当。主要な著書として、『会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Q&A』(日本加除出版、2021)、『良いウェブサービスを支える 「利用規約」の作り方』(技術評論社、2019年)などがある。

こちらも合わせて読む

-

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は

押印・署名 -

電子契約の運用ノウハウ

共有メールで電子署名のアカウントを共有する署名代理は有効か?

電子署名 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の末尾文言「後文(こうぶん)」の書き方【おすすめの記載方法と具体例サンプル付き】

契約書 -

電子契約の運用ノウハウ

電子契約の当事者表示に住所の記載は必要か

契約書 -

契約に関する事例・判例・解説

労働条件通知書 兼 雇用契約書の基本から電子化する方法まで徹底解説【Word版ひな形ダウンロード付】

契約書契約書ひな形・テンプレート雇用契約 -

リーガルテックニュース

労働条件通知書の電子化とは?法的要件・メリット・注意点等を徹底解説

法改正・政府の取り組み契約書雇用契約