エン・ジャパン株式会社

中途採用支援事業部 DX推進グループ グループマネージャー

高橋淳也様

総合転職サイトの「エン転職」をはじめとする人材サービス業を展開し、業界トップクラスの規模と知名度を誇るエン・ジャパン株式会社。同社については、2017年からのクラウドサイン導入によって契約業務の省力化と生産性向上を達成したことから、2022年に成功事例として取り上げさせていただきました。

その後、さらなる業務効率向上を図るべく、並行して社内活用を広げていたノーコードツールのkintoneとクラウドサインの連携を目指し、「クラウドサイン MAKE for kintone」の利用を開始しました。果たしてどのような成果が得られたのでしょうか、担当者に話を伺いました。

電子化率は97%に到達、kintoneで作成したアプリ数は驚異の累計9,000超

前回のインタビューから3年ほどたちました。当時から現在まででクラウドサインの活用状況に変化はありますか。

現在、弊社ではクラウドサインを幅広い用途で活用しております。労務部門は、雇用契約書のような社員とやりとりする書類の締結で利用。法務部門は、外部の企業・組織との各種契約書の締結で利用。そして、私たちの事業部はエン転職の申込書の締結に利用しています。

事業部ではクラウドサインの活用を拡大しつつ、2020年にはついに紙契約と押印を原則禁止とし、すべてにクラウドサインを使うことに決めました。その時点でエン転職においては原則100%電子契約になっています。

官公庁との契約などまだ電子化できないごく一部で例外はありますが、97%電子化したことでクラウドサインによる契約書送信の件数が大幅に増え、ほとんどインフラのようなものになりました。

さらに、貴社ではkintoneも同時に推進されたのですよね。

kintoneは事業部内の業務改善、DXを目的に2017年に導入しました。これまでに社内で作成したアプリ数は累計で9,000を超えています。現場の課題解決のために、クイックにアプリを開発。試行錯誤をくり返し、アプリの棚卸しながら常時、800前後のアプリが稼働しています。

事業部サイドにいる私たちは非IT人材であり、高度なエンジニアではないことを自覚しています。その意味でSalesforceのようなCRMは開発・カスタマイズはハードルが高く、ローコードツールもメンテナンスや引き継ぎが悩ましいです。自分たちの組織状況を踏まえると、ノーコードのkintoneが適切でした。

また、以前は複数のSaaSを活用していましたが、それだと別々のSaaSを確認しなければ全体像を把握できず、「データをツールごとに腹持ちする」という問題がありました。ツールの数だけ管理者を増やさなければならず、ツールごとにデータも分断されてしまいます。効率化しているようでいて、実は負の遺産を増やしている可能性がありました。

データを1箇所にまとめるのであれば、汎用的に使えるkintoneがいい。そう考えて活用を進めてきたところもあります。現在はデータがたまってきましたので、それを利活用していくフェーズに移ってきていますね。

データ分断の課題を解決すべく、クラウドサインとkintoneの連携へ

クラウドサインとkintoneの連携前は何が課題になっていましたか。

クラウドサインとkintoneでDXが進んだ感覚はあったのですが、実態としてはそれぞれが独立したツールになるため、やはりデータの分断が発生していました。2つのシステムを人の手で繋いでいる状態になっていましたので、これを解決したいと考えました。

たとえばクラウドサインで契約締結後、そのPDFをkintoneに登録し、クラウドサインのURLも貼り付けるというような手作業が必要で、ミスが起こりうる状況でした。基本的にkintoneしか使わない営業担当者側では、いつ契約締結されたのかが分かりにくくお客様への納品が遅れる可能性がありましたし、マネジメントする立場の人間も契約状況を迅速に把握できず、円滑に管理できない点が課題になっていました。

「クラウドサイン MAKE for kintone」を選択した理由を教えてください。

クラウドサインとkintoneを連携する「クラウドサイン MAKE for kintone」の存在自体は以前から知っていました。ただ、最初の導入時からクラウドサインとkintoneの連携もするとなるとどうしてもスタートが遅れてしまいますから、段階的に進めていくことにしました。

そんななかでそれぞれのツールの活用が広がり、データが分断されているという課題が明らかになってきたので、まさに今だ、と思って「クラウドサイン MAKE for kintone」を導入することにしたんです。

他のサービスと併用するなど、別の選択肢は考えなかったのでしょうか。

ほぼ「クラウドサイン MAKE for kintone」の一択だったと思います。先ほども言ったように私たちは高度なエンジニアではありませんので、コードは書かないことに決めています。代わりにkintoneの標準機能を使い倒し、足りないところは連携サービスやプラグインで補う。その流れのなかでは、「クラウドサイン MAKE for kintone」を導入するのが自然でした。

もちろん、連携によって私たちのやりたいことがきちんとできるかは検証しましたし、法律上の懸念事項がないかも法務部に確認しました。事業部における費用対効果もしっかり勘案したうえで、これならいけそうだと確信できたのも決め手になったと思います。

年8,100時間の業務削減効果、契約データの適正管理にも寄与

「クラウドサイン MAKE for kintone」導入の効果はどんなところで感じていますか。

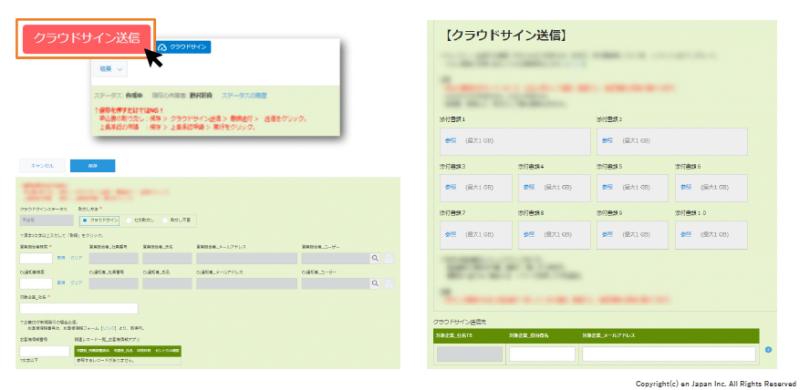

「クラウドサイン MAKE for kintone」を導入して連携した後は、kintone上で書類データを添付して、クラウドサインのボタンを押すだけで契約書がメールで送信される形になっています。ステータス管理で進捗の確認ができますし、条件を絞り込むことで契約がどの段階にあるかもすぐに分かります。

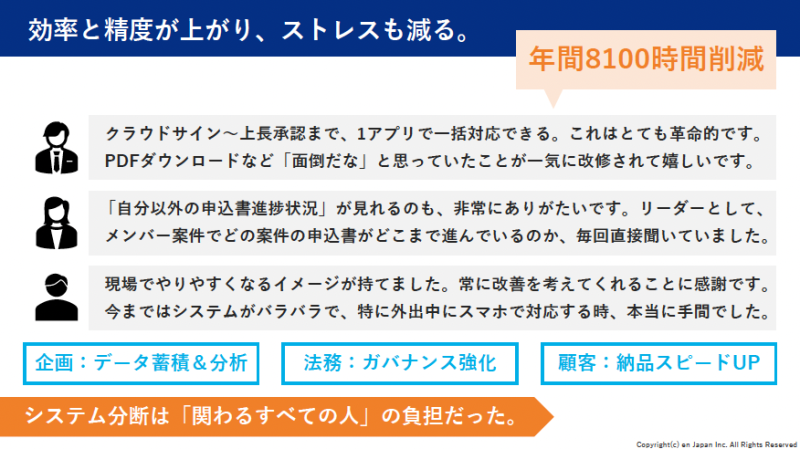

社内で特に喜ばれたのが、その契約に関係しているメンバーが誰なのかが把握できるようになったことでした。それと、kintone側でアクセス権のような設定ができるので、チームリーダーは全体の進捗が見られたり、権限のないユーザーは書類は見られるけれど編集はできなかったり、といったような制御ができるところも好評です。営業からは「クラウドサインから社内承認まで、ひとつのシステムのなかで処理できて革命的」というような声もありました。

バラバラだったデータが全部kintoneにたまることになり、それを基に分析ができるようになったのもメリットです。どういうパターンで書類の不備が発生しやすいのか、申請に時間がかかりやすいケースはどういったものなのか、といった傾向が分かるので、業務改善に取り組みやすくなってきています。

実際のところ、業務効率としてはどれくらい向上したのでしょうか。

計算してみたところ、事業部のメンバー数百人分のトータルで年約8,100時間の業務削減になりました。システムの分断は関わる人すべてにとって負担だったんだな、ということに改めて気づかされましたね。

「クラウドサイン MAKE for kintone」の導入効果が証明されたこともあり、他の事業部でも導入が進んでいます。ある事業部は使用しているツールの数が多すぎてむしろ非効率になっていたのですが、私たち事業部の取り組みを情報共有することでツールの削減と業務効率向上を図ることができたようです。

自社のDXのノウハウを世の中に還元していきたい

今後のクラウドサインの活用方針や展望を教えてください

クラウドサインについては正直に言うとやり尽くしている感じがあるのですが、これまでの取り組みで私たちが得たノウハウを、世の中に還元したいという思いが個人的にはあります。採用支援というサービスを通じていろいろな企業と関わってきましたが、各部門のみなさんが懸命に努力していても、ノウハウが不十分で悪戦苦闘しているのをよく見てきたんですよね。

DXとなると技術に走ってしまいがちですが、本当に大切なのは推進の仕方で、人と組織をいかに動かすかだと思っています。そういった思いから、私の部署では「エン・ジャパン[DXリスキリング]」というサービスを展開しています。これまでの経験と知見を元に、問題解決思考やプロジェクトマネジメント、アプリ開発、社内推進など、DX推進のノウハウをきっちりお伝えしていければと考えています。

これからクラウドサインを導入したい、DXを進めていきたいという企業に向けてメッセージをお願いします

大事なのは、道具をちゃんと選ぶことです。世の中には高度なツールがたくさんあります。でも、自分たちにとって扱いやすい道具、身の丈にあった道具から始めるようにした方がいいと思うんです。

たとえば私たちがクラウドサインとkintoneを使っているのは、それぞれの市場で多くの支持を得ているメジャーな製品だからです。市場シェアの高い製品だと活用ノウハウなどの情報を得やすいですし、メーカーのサポートもしっかりしていて、製品同士の連携が可能になっていることも多い。

あと、導入するにあたっては完璧を目指しすぎないことも重要です。システム連携でいうと、AからDまで全部つながらないと始められない、みたいな考え方では時間がかかり過ぎてしまいます。BとCがあったら、次のDまでつながればそれだけでもハッピーな人はいるはずです。ステップバイステップで進めることが大事で、かつ必要なプロセスではないかなと思います。

「クラウドサイン MAKE for kintone」資料ダウンロードはこちら(無料)

※導入事例内に記載の機能やお客様情報等は取材当時のものであり、最新情報とは限りません。閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますので、ご了承ください。